ملخص

منذ توقيع معاهدة السلام بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن، وبرعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، التي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما، بقي السلام بين البلدين "بارداً" بتعبير كثير من المراقبين والمتابعين، إذ لم يتجاوز الحدود الرسمية على الصعيدين الأمني والدبلوماسي، وبقي الرفض الشعبي للتطبيع متصاعداً

بتعقيدات الأزمة وتداعياتها الإنسانية فضلاً عن احتمالات تجاوزها جغرافية القطاع، بدت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واحدة من "أخطر" المنعطفات التي مرت بها العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين في عام 1979، والتي تحل ذكراها الـ45 اليوم 26 مارس (آذار).

يقول دبلوماسي مصري في حديث لـ"اندبندنت عربية" "لم تمر معاهدة السلام بمنحنى أكثر خطورة يهدد بقاءها، كما مرت في الأشهر الأولى من حرب غزة المندلعة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ بقي شبح تهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء، واحتمالات عسكرة الحدود بين البلدين من الجانب الإسرائيلي، خطوطاً حمراء، ترفض القاهرة قبولها رغم أي مغريات".

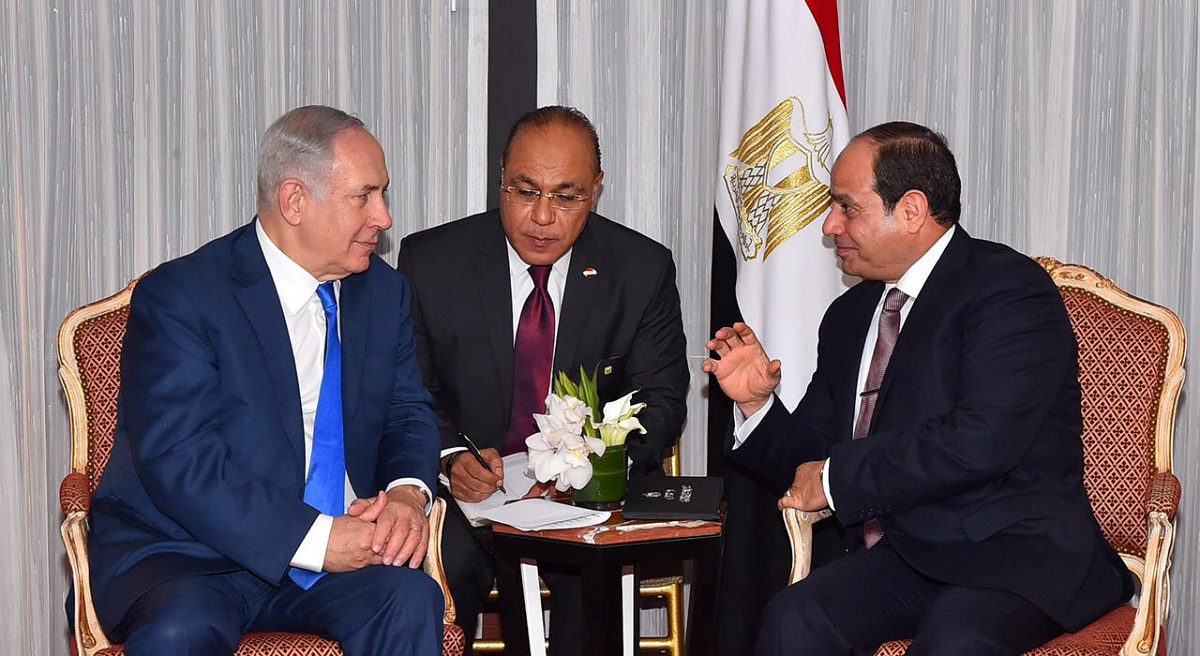

بتعبير الدبلوماسي المصري ذاته، فقد صمدت معاهدة السلام بين البلدين، أمام التحديات والحوادث سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، التي كان لها تأثير في علاقات البلدين على مدار العقود الماضية، بفعل "إدراك البلدين أهمية السلام كخيار استراتيجي متبادل"، إلا أن "حجم التباين غير المسبوق في الرؤى وتوتر المحادثات الأمنية والسياسية، انعكس على علاقات البلدين، كما لم يحدث من قبل منذ الاعتراف المصري كأول دولة عربية بإسرائيل عام 1979". وهو مما تجلى بشكل علني خلال تصريحات أعلى مسؤولين في البلدين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معرض رده على طبيعة العلاقات مع القاهرة بالقول إن "العلاقات مع مصر تدار بصورة جيدة ولكل بلد مصالحه التي يقلق في شأنها"، وذلك بعد أيام من انتقاد علني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإجراءات الإسرائيلية التي تتسبب في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، معتبراً إياها "أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن".

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن، وبرعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، التي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كل قواتها المسلحة وأيضاً المدنيين من شبه جزيرة سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، واستئناف القاهرة ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء، بقي السلام بين البلدين "بارداً" بتعبير كثير من المراقبين والمتابعين، إذ لم يتجاوز الحدود الرسمية على الصعيدين الأمني والدبلوماسي، وبقي الرفض الشعبي للتطبيع متصاعداً، على رغم حلحلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بدفع أميركي في عام 2004، وذلك من خلال اتفاق إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (كويز)، التي سمحت بالوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للسلع المنتجة مع ما لا يقل عن 10.5 في المئة من المدخلات الإسرائيلية.

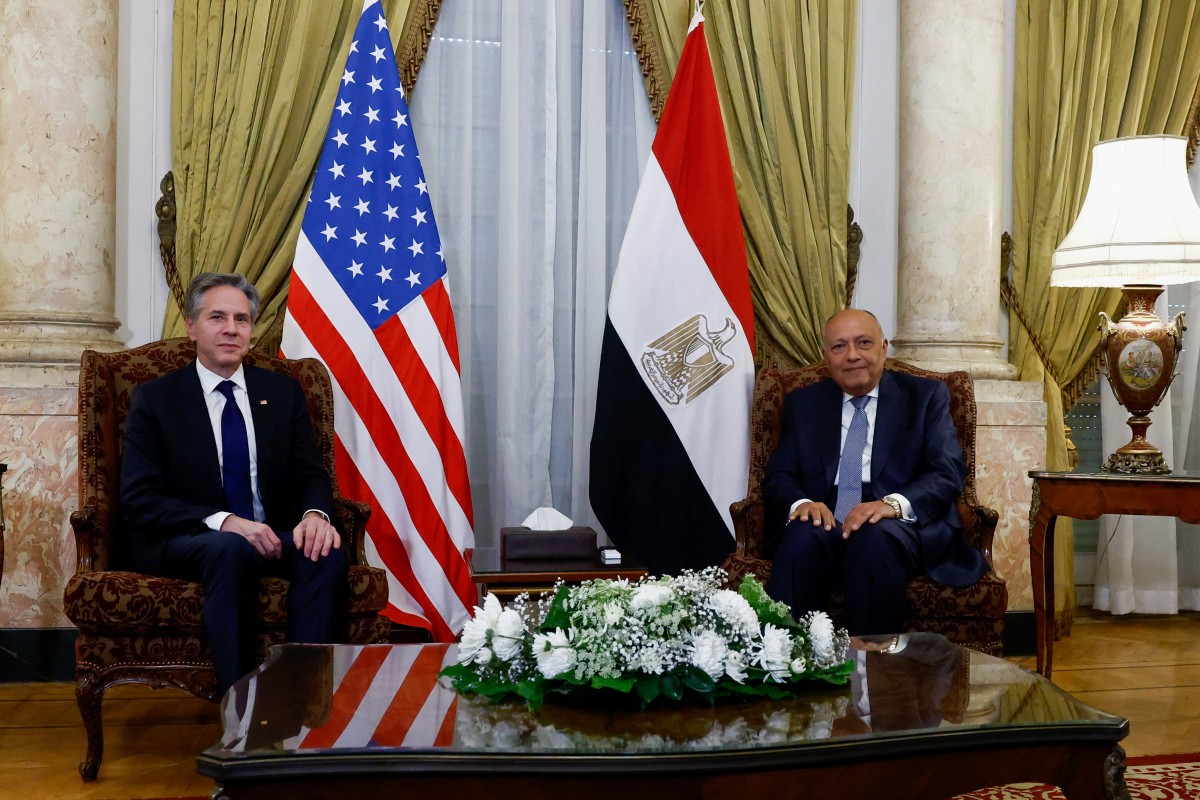

وتمر الذكرى الـ45 لتلك المعاهدة التي خرجت بموجبها مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي إبان أربع حروب خاضتها بشكل مباشر في الـ1948 و1956، و1967، و1973، في وقت تواجه علاقات البلدين أخطر تحدياتها بفعل الحرب في غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، مما دفع كثراً للتساؤل بمدى إمكانية صمودها وتجاوزها لذلك المنحنى على وقع التباين في الرؤى وتضارب المصالح بين البلدين في الوقت الراهن، وذلك على رغم تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري في فبراير (شباط) الماضي، رداً على تأثير الحرب على السلام بين البلدين بالقول إن "التزام بلاده باتفاقية السلام واستمرار تعاملها بفاعلية معها"، معتبراً أنها "كانت سارية على مدار الـ40 عاماً السابقة، وسوف نستمر في هذا الأمر، في هذه الحقبة، وأي تعليقات نطق بها بعض الأفراد في شأن هذا الأمر، ربما تكون قد شوهت"، على حد وصفه.

"حرب القطاع" المنعطف الأخطر

وفق كثير من المراجع والوثائق التاريخية، فقد مهدت حرب السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1973، الطريق أمام فتح باب التفاوض بين القاهرة وتل أبيب، للوصول لصيغة توافقية حول إقامة سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط، وعليه مر طريق السلام بعديد من المحطات، بدءاً من القرار الأممي رقم 338 في 22 أكتوبر 1973، بوقف جميع الأعمال العسكرية، الذي تبعه المحادثات العسكرية الثنائية للفصل بين القوات، مما أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء.

في أعقاب ذلك، فتح الباب أمام اتفاق "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل الذي عقد في سبتمبر (أيلول) 1978، على أثر مبادرة السادات التاريخية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1977 وزيارته القدس، حتى وصل البلدين إلى محطة توقيع "إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل" في مارس 1979.

ومع إقرار البلدين لـ"السلام كخيار استراتيجي" لم يتأثر أمام التحديات والحوادث الإقليمية أو الثنائية، جاءت حرب غزة الراهنة منذ السابع من أكتوبر 2023، التي تجاوز أمدها حتى الآن الشهر الخامس، لتكون الحرب المفتوحة الأطول التي تخوضها إسرائيل منذ عام 1948، وكذلك بالنسبة إلى الفصائل الفلسطينية، وجدت مصر نفسها أمام تحديات صعبة في التعاطي مع الأزمة، فرضها التباين الواسع في الرؤى وتضارب المصالح بين القاهرة وتل أبيب، لا سيما على صعيد ملفات اعتبرتها مصر "خطاً أحمر" يقود أي تجاوز إسرائيلي في شأنها إلى "تهديد خطر وجدي للعلاقات بين البلدين"، كما في ملفي "التهجير الطوعي أو الإجباري" لسكان القطاع باتجاه سيناء ومساعي إسرائيل لاحتلال محور صلاح الدين المعروف بـ"فيلادلفيا" الواقع بين غزة ومصر، وفق ما صدر من تصريحات عن "مسؤولين مصريين خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما نقلتنا في تقرير سابق لنا، عن مصادر مصرية رسمية ومتخصصين إسرائيليين ممن تحدثوا إلينا، فإن "التوتر بين القاهرة وتل أبيب مر بمحطات عدة منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة، حتى بلغ ذروته خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع إصرار إسرائيل على إعادة السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا الواقع بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة، ومن قبلها تحركها باتجاه تهجير فلسطيني القطاع إلى شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن ادعاء تل أبيب على القاهرة بمسؤوليتها عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال النظر في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، منتصف يناير الماضي".

وذكر لنا مصدر رسمي مصري أنه "مع بداية الحرب كان الهاجس الأكبر الذي يهدد علاقات البلدين يتمثل في مساعي إسرائيل وعبر تصريحات مستمرة رسمية وغير رسمية إلى تهجير فلسطينيي القطاع باتجاه سيناء سواء بصورة طوعية أو إجبارية، الذي رفضته مصر جملة وتفصيلاً، ودعمتها مواقف الدول الغربية والعربية برفض أي سيناريو للتهجير"، مضيفاً أن "الخلافات في الرؤى وتضارب المصالح بقيا قائمين طوال شهور الحرب، لا سيما مع إصرار إسرائيل على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حتى بلغ التوتر ذروته مع الحديث عن السيطرة على محور فيلادلفيا وعزم إسرائيل على المضي قدماً باتجاه إتمام العملية العسكرية البرية باتجاه رفح الفلسطينية التي تعد آخر مناطق القطاع التي لجأ إليها الفلسطينيون، مما ينذر بكارثة إنسانية تفاقم الأوضاع في القطاع، وقبل ذلك تحميل مصر مسؤولية منع دخول المساعدات إليه أمام محكمة العدل الدولية".

وأوضح المصدر ذاته أن "ليس هناك شك في أن الحرب في غزة وضعت العلاقات بين البلدين أمام تحديات صعبة وغير مسبوقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1979"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التشابك الحاصل واتساع هوة تباين الرؤى بين البلدين لم يصلا بعد بالعلاقات إلى حد نقطة الانهيار". وأشار إلى "محادثات أمنية حساسة ومتوترة في كثير من الأحيان تدور بين البلدين في الوقت الراهن حول الملفات الخلافية"، مشدداً على أن القاهرة "لا تزال ملتزمة ضبط النفس والتعامل بمسؤولية تجاه الاستفزازات الإسرائيلية".

وعلى مدى أسابيع الحرب لم تترك القاهرة مناسبة رسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية، وفق ما أوضحته لنا مصادر متطابقة، إلا وأكدت رفضها القاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، لما يحمله هذا السيناريو من أخطار "على الأمن القومي المصري ويقود في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وبخصوص محور "محور صلاح الدين" (فيلادلفيا)، جاءت أكثر المواقف المصرية تصلباً على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان ضمن بيان له في الـ22 من يناير الماضي، ذكر فيه رداً على تصريحات إسرائيلية في شأن السيطرة عليه لمنع تهريب أسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر أنفاق تمر من سيناء المصرية أسفل الشريط الحدودي، أن "التحرك الإسرائيلي نحو الممر يعد خطاً أحمر، وينضم هذا الخط الأحمر إلى سابقه الذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، والذي لن تسمح مصر لإسرائيل بتخطيه".

ومحور فيلادلفيا منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام بين البلدين، ويبلغ طوله 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، وتصاعد تركيز تل أبيب عليها منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي إلى أن منطقة "محور فيلادلفيا" ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.

وعلى رغم التباين الواضح في الرؤى بين البلدين في شأن التعاطي مع حرب غزة، ومرور العلاقات بـ"أسوأ حالاتها"، فإن التوتر "لم يخرج عن السيطرة بعد"، إذ لم تصل العلاقات الدبلوماسية إلى حد القطيعة كما حدث في أزمات سابقة بسحب السفراء أو تقليل التمثيل الدبلوماسي، مما يرجعه مراقبون ومتخصصون إلى "إدراك الطرفين خطورة انهيار العلاقات أو الدخول في أي مواجهة كبيرة".

"منعطفات" سابقة تجاوزتها "استراتيجية السلام"

على مدار عقود السلام "البارد" بين القاهرة وتل أبيب، تمكن اتفاق السلام بين البلدين من تجاوز عديد من الأزمات التي واجهتها، والتي ارتبط بعضها بحوادث ذات طابع أمني ومعظمها حدثت على الحدود بين البلدين، أو بعض الأحداث الإقليمية الكبرى التي كانت إسرائيل وإحدى الدول العربية طرفها، كما في أزمات الحربين الإسرائيليتين ضد لبنان في عامي (1982 و2006)، والانتفاضتين الفلسطينيتين (1987 و2000) فضلاً عن العمليات العسكرية الواسعة المتكررة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على مدار العقدين الأخيرين، إذ استطاعت القاهرة توظيف اتصالاتها مع تل أبيب لوقفها مرات عدة، وعُدت "نجاحاً مصرياً" على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى الصعيد الثنائي، برزت عديد من الحوادث الأمنية بين البلدين، التي كان آخرها حادثة معبر العوجة في يونيو (حزيران) الماضي، حين اقتحم جندي مصري الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، قبل أن يُقتل بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية.

في تلك الحادثة وعلى رغم تباين رواية البلدين في شأنها، فإنهما أكدا أنها لن تزعزع "الإيمان العميق بأهمية السلام بينهما"، فمن جانبه، ووفق رواية الجيش المصري، فإن الجندي محمد صلاح وهو أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، مضيفاً أنه وأثناء المطاردة قام باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النار مع عناصر التأمين الإسرائيلية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء الاشتباك.

في المقابل، ووفق هيئة البث الإسرائيلية التي وصفت العملية بـ"الخطرة"، فإن منفذ العملية مشى نحو خمسة كيلومترات من موقعه داخل الأراضي المصرية حتى وصل إلى السياج الحدودي وعلى ظهره حقيبة يحمل فيها كثيراً من المعدات. وقالت إنه وباستخدام أحد السكاكين التي بحوزته، فتح الجندي المصري ممراً في السياج، واقترب من موقع الجنديين من دون أن يتعرفا عليه، ليطلق النار عليهما مما أدى إلى مقلتهما على الفور. مضيفة أن عدداً من القوات تم استدعاؤها إلى مكان الحادثة، ليتم رصد منفذ العملية داخل الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه دخل في تبادل ثان لإطلاق النيران، قتل فيه الجندي الإسرائيلي الثالث، قبل أن يتم الاشتباك مع الجندي المصري وقتله.

كذلك جاءت حادثة اقتحام المتظاهرين المصريين لمقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر 2011، بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، كأحد أبرز "المنعطفات الخطرة" التي واجهت علاقات البلدين.

ووفق ما كتبه، وزير الدفاع الأميركي آنذاك ليون بانيتا، في مذكراته "معارك تستحق" (Worthy Fights)، كادت تلك الحادثة تهدد بحدوث "أزمة عنيفة بين مصر وإسرائيل لو كانت الأمور خرجت عن السيطرة"، مستذكراً اتصال جرى بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، قال فيه "لدينا مشكلة في مصر، هناك حشد من المصريين يحاصرون سفارتنا وهاجموها، وحطموا أسوارها، وهم يشقون طريقهم الآن داخل المبنى. لقد أخرجنا بالفعل معظم رجالنا من هناك، لكن ما زال هناك ستة من الإسرائيليين محتجزين وراء آخر باب. لا بد أن نخرجهم".

بحسب رواية بانيتا، الذي استغرق لحظات حتى يستوعب الأمر، "كنت قد نسيت أن إسرائيل تحتفظ بسفارة صغيرة جيداً في القاهرة كتجسيد ظاهر لاتفاق السلام الموقعة بين البلدين برعاية أميركية. ذكرتني مكالمة باراك بهذه الحقيقة، لكنني لم أكن واثقاً ما الذي يمكنني عمله. سألته: ماذا تريد مني أن أفعل؟ ورد بحدة: أريد منك أن تتصل بطنطاوي (وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس العسكري آنذاك)، وأن تطلب منه أن يرسل قواته الأمنية إلى الساحة، وأن يطلق سراح رجالنا". متابعاً "لم تكمن خطورة الموقف فقط في ما يمكن أن يكون عليه مصير موظفي السفارة الإسرائيلية المحتجزين في القاهرة. بل كان من الممكن أن يؤدي اندلاع أزمة عنيفة بين مصر وإسرائيل إلى حدوث تداعيات عنيفة بالنسبة إلى الشرق الأوسط ككل"، وذلك قبل أن تُحل الأزمة بعد تدخل القوات المصرية وفض المتظاهرين حول السفارة.

تلك الحادثة ذاتها، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداة وقوعها، حول مدى خطورتها على العلاقات مع مصر، حيث نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قوله إن "الهجوم العنيف على السفارة الإسرائيلية حادثة خطرة، لكن كان يمكن أن يكون أسوأ لو تمكن المتظاهرون من تجاوز الباب الأخير وإلحاق الاذى بموظفينا"، مضيفاً "تمكنا من تجنب وقوع كارثة".

من بين الحوادث الأمنية كذلك، التي مثلت منعطفاً في مسار السلام بين البلدين، كانت عملية "رأس برقة: في الخامس من أكتوبر عام 1985"، حين تمكن الجندي المصري سليمان خاطر، من قتل سبعة إسرائيليين في منطقة حدودية بين البلدين، وهو ما دفع الرئيس المصري آنذاك، حسني مبارك، لتقديم اعتذار لإسرائيل، وأحيل خاطر للمحاكمة العسكرية.

في المقابل، أدت عميلة عسكرية إسرائيلية في نوفمبر 2004، إلى مقتل ثلاثة من قوات الأمن المركزي المصري بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة. واضطرت إسرائيل لتقديم اعتذار لمصر في أغسطس (آب) 2011، على إثر غارة جوية إسرائيلية على الحدود أدت إلى مقتل خمسة مجندين من حرس الحدود المصرية.

هل لا يزال السلام "استراتيجياً"؟

رغم عديد التحديات التي واجهت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، فإن فلسفة الوصول إليها والقائمة "قناعة الطرفين بالضرورة الماسة للسلام في ما بينهما" أبقت عليها حتى الوقت الراهن من دون هزات كبرى، على رغم منحنيات التوتر التي شابت العلاقات السياسية بين البلدين في بعض المحطات.

وفي حديثه إلينا، يوضح أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ترينيتي بولاية تكساس الأميركية ديفيد ليش أنه "لم تكن العلاقات المصرية الإسرائيلية دافئة على الإطلاق منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، بل ساءت للغاية في بعض المحطات، لا سيما مع جولات الصراع المتكررة بين إسرائيل والأطراف العربية والفلسطينية، إلا أنها في النهاية بقيت حية بدافع المصالح الذاتية المتبادلة".

ويقول ليش، وهو مؤلف كتاب "الشرق الأوسط والولايات المتحدة: التاريخ والسياسة والأيديولوجيات"، "يعتمد كلا البلدين بصورة كبيرة على الولايات المتحدة للحصول على الدعم العسكري والاقتصادي، وكذلك هناك تعاون أمني مستمر بين البلدين في ما يتعلق بالقضايا الفلسطينية وكذلك القضية المشتركة ضد الجماعات المتطرفة، وهي عوامل لا يمكن التخلي عنها بسهولة".

إلا أن ليش، لفت في المقابل، إلى أن الحرب الراهنة في غزة، فرضت على القاهرة إدارة "عملية توازن دقيقة للغاية" لعلاقاتها مع إسرائيل والتعاطي مع الحرب، في وقت يمر اقتصادها الداخلي بأزمة. وقال إن "الاقتصاد المصري في حال سيئة، لذا لا تستطيع الحكومة المصرية تحمل كسر السلام مع إسرائيل خوفاً من فقدان الدعم الأميركي وكذلك المساعدات المالية من دول الخليج العربية التي قامت أو تتطلع إلى اتفاقات سلام مع إسرائيل"، موضحاً أنها "عملية توازن دقيقة بالنسبة إلى الحكومة المصرية، ومن الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ زمام المبادرة الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل للحرب في قطاع غزة. وكلما طال أمد الحرب، سيكون من الصعب على مصر تحقيق ذلك التوازن بين جميع الضغوط المتناقضة".

هو الآخر، يرى الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وعضو برنامج ليندا وتوني روبين حول السياسة العربية بن فيشمان أن "التوترات بصورة عامة في أزمنة الحرب تبقى طبيعية، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية- المصرية، فإن الطرفين يدركان طوال الوقت حاجتهما إلى بعضهما البعض"، ويتابع فيشمان الذي عمل في مجلس الأمن القومي الأميركي بين عامي 2009 و2013، في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الرئيس السيسي يريد أولاً وقبل كل شيء إبعاد شبح التهجير لسكان غزة عن الأراضي المصرية، وهو ما دعمته الولايات المتحدة".

ووفق فيشمان، تكمن التوترات بصورة رئيسة في "أي اقتراح من وجهة نظر سياسية أو أمنية يقترحه الوزراء الإسرائيليون، حتى لو كانوا أقلية في شأن التهجير، مما يخلق توتراً مع مصر باعتباره خطاً أحمر لها"، مضيفاً أنه "على الجانب الأمني، هناك جدل مستمر حول من سيسيطر على ممر فيلادلفيا، بحيث يقترح الإسرائيليون أنهم يريدون البقاء فيه بعد الحرب. وهذا يعد خطاً أحمر بالنسبة إلى القاهرة، فضلاً عن ذلك تظل القضايا الإنسانية ووصول المساعدات أيضاً مشكلة كبيرة ومن القضايا الصعبة"، ولكن على رغم ذلك، يقول فيشمان "لا يزال استمرار التواصل مثمراً بين كبار مسؤولي استخبارات البلدين، لا سيما حول قضايا الرهائن ومفاوضات التهدئة الجارية، مما يعني في النهاية أن إسرائيل تحتاج إلى مصر للوصول إلى حماس. ليست قطر وحدها هي التي تعتمد عليها تل أبيب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إلى ذلك، ووفق ما كتبه كل من دينيس روس المساعد الخاص السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما وديفيد ماكوفسكي مدير "برنامج العلاقات العربية - الإسرائيلية" في معهد واشنطن، فإنه "في منطقة تكتنفها النزاعات الوطنية والطائفية والعشائرية، صمدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أمام كل التحديات منذ توقيعها، متغلبة على اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وانتفاضتين فلسطينيتين، وحربين في لبنان، ناهيك بانتخاب محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين رئيساً لمصر عام 2012"، موضحين أنه وعلى رغم أن مرسي "رفض التعامل مباشرة مع الإسرائيليين أو حتى التلفظ بكلمة إسرائيل، فإنه لم ينسحب من المعاهدة خلال العام الذي شغل فيه منصبه الرئاسي".

وذكر كل من روس وماكوفسكي، في مقال لهما بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، رغم أن "السلام يبقي بارداً بين مصر وإسرائيل، فإنه لا تزال كلتا الحكومتين ملتزمتين به. فهو يعني بالنسبة لإسرائيل أن الدولة العربية الكبرى وجيشها العربي الأكبر، وهما نواة التحالف الذي حارب إسرائيل في أربعة حروب بين عام 1948 وعام 1973، لا يشكلان أي تهديد لها. وباستثناء الحادثة التي أقدم فيها صدام حسين على إطلاق بضعة صواريخ باليستية من نوع سكود على إسرائيل خلال حرب الخليج عام 1991، لم تعتد أي دولة عربية على إسرائيل خلال العقود الأربعة اللاحقة"، مضيفين "في المقابل، حققت مصر أيضاً مكاسب من المعاهدة، فقد وفرت على نفسها حروباً مكلفة، كذلك ومنذ عام 1979، تعتبر مصر من أولى الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية التي ناهزت قيمتها الإجمالية 70 مليار دولار".