تحفل أفلام الخيال العلمي بغزو كائنات فضائية لكوكب الأرض، ومنها أيضاً أفلام حرب النجوم، وتصور هذه الكائنات بأشكال غريبة بشعة بالغالب، بحسب معايير الجمال الأرضية في تفجر مقلق للنزعة العنصرية حتى ضد كائنات من كوكب آخر افتراضية، ما زلنا غير متأكدين من وجودها وماهيتها، تغزو الأرض على شكل صحون طائرة، ويتم تصويرها بوصفها كائنات شريرة هدفها إبادتنا، غالباً ما أسبغت عليها هذه الأفلام صفات الذكاء والمعرفة العلمية تفوق أضعاف ما وصلنا إليه من تقدم علمي.

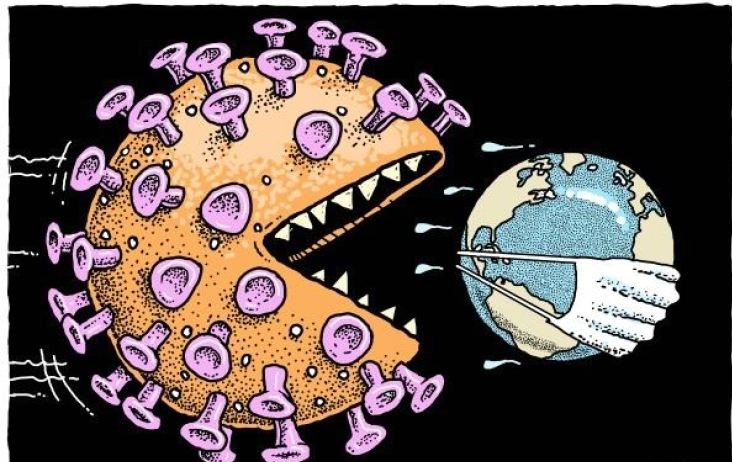

في ظل العزلة الذاتية بمواجهة "فيروس كورونا" كسلاح وحيد لا نملك سواه حتى الساعة، يُطرح سؤال عن إمكانية أن تكون "فيروسات الكورونا" التي تنتشر على سطح الكوكب بما يشبه الغزو الشامل هي كائنات فضائية لا تحاكي ما تعودناه عن صورة الكائنات الفضائية، بل هي ترتبط بأفلام الخيال العلمي الخاصة بأوبئة افتراضية تهدد البشرية، تترافق معها "السياسات الحيوية" للحكومات لاحتوائها حتى لو اضطر الأمر لإبادة منطقة موبوءة بالكامل بمن وما فيها، وهو ما تطرقت إليه سينما هوليود في أكثر من فيلم كان أهمها فيلم "التفشي" (آوت بريك) من بطولة داستن هوفمان، و"العمى" (بلايندنيس) المأخوذ عن رائعة الروائي جوزيه ساراماغو وغيرها كثير.

ربما هذا الخطاب السينمائي الذي روج له يمنعنا من رؤية هذا الفيروس على حقيقته ككائن غامض تسلل إلى كوكبنا على غفلة منا، فيما نحن البشر منشغلون بالنزاعات والحروب وسرقة موارد جماعات بشرية أخرى في أوطان بعيدة وقريبة، وتحويل جماعات الموظفين والعاملين الأكثر تعلماً وخبرة إلى مجرد تابعين أشبه بالعبيد تحت مسمى "الموظفين الأكثر تحملاً لضغط العمل وساعاته الطويلة" (هارد ووركرز) للشركات المتعددة الجنسية. تساءلت في سري: هل يا ترى هو مجرد فيروس له حياته الخاصة الغامضة والمختلفة عن دورة حياتنا... كما وسائل تواصله وقدراته على المراوغة والخداع للنجاة من أية محاولة بشرية للقضاء عليه أو أقله الوقاية منه. فالسؤال الكبير الذي ينشغل به العالم هو أصل الفيروس، وإن كان ثمة تخليق لهذا الفيروس لم يكشف النقاب عنه بعد. ويتم تبادل الاتهامات من كونه مؤامرة للسيطرة على العالم، ويجد هذا الطرح مؤيدون كثر.

قيل أنه يستهدف كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة، ليتبين في ما بعد أن ذلك غير دقيق، لأنه لم يوفر الفيروس الفتاك الشباب والمراهقين والأطفال بنسبة ليست ضئيلة هي 23 في المئة. وقيل أن أعراضه الأساسية ارتفاع في درجة الحرارة وسعال شديد جاف، لا يلبث أن يشتد عند البعض ويتسبب بالتهاب رئوي حاد يقلل قدرة بعض المصابين على التنفس حد الاختناق، إذ يلتصق بتجاويف الأنف والحنجرة ويمكنه أن يتسلل إلى لقصبة الهوائية ويلتصق بجدارها وصولاً إلى الرئتين، أو يكتفي بالحنجرة وقليل من الحرارة المرتفعة قد يصاحبه في حالات نادرة فقدان لحاستي الشم والذوق. أيضاً يمكن أن يتسبب بطفرات جلدية في القدمين تشبه جدري الماء كعارض مبكر يسبق الأعراض الشائعة الأساسية، ويمكن له أن يصيب الإنسان من غير أي عارض واضح.

الذكاء الفريد

هذا الفيروس المراوغ يملك ذكاء فريداً مقارنة بفيروسات أخرى، حتى تلك التي يقول علماء الأوبئة إنه يتحدر من سلالتها الجينية كالسارس وميرس. فنحن لم نتوصل بعد إلى حقائق كثيرة تتعلق بشأنها ونختبئ في البيوت مثل خرفان مذعورة خشية هذا الكائن الفتاك كثير الخداع.

قد تقود المخيلة إلى عكس التصورات النمطية التي تربت عليها ذاكرتنا البصرية والمعرفية عن الكائنات الفضائية. فهذه "الكائنات الكورونية" في منتهى الصغر لا تُرى بالعين المجردة، وفوق هذا وذاك تختلف قدرتها على الفتك من "مجموعة فيروسات" الى مجموعة أخرى، سواء كانت كائنات فيروسية أو "فضائية" كمجاز واستعارة.

لكن الحديث عن "زمن الكورونا" وما ينتجه من هلع وهذيان، لا سيما عند المثقفين أو المحللين السياسيين التي تحفل بهم أعمدة الرأي في الصحف والمواقع، يقودنا إلى حالة من اللايقين تودي بالعالم إلى حافة "الجنون"، بوصف الجنون هو حالة من "اللايقين"، بحسب توصيف ميشيل فوكو في كتابه الشهير "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي". وقد تتسبب "السياسة الحيوية التي تناولها فوكو بالبحث والنقد حتى تلك التي سبقت انتشار الأوبئة على نطاق واسع، إلى سلوكيات سلطوية للحكومات تربط بين "تدابير الوقاية والحماية بتدابير أمنية تتهدد السكان بوصفهم ناقلين للأوبئة ويشكلون خطراً على صحتهم وصحة الآخرين، ما يدفع بالسياسة الحيوية - كما سماها فوكو- لأن تكون مدخلاً لاستبداد السلطات مبني على الخوف من الوباء وتالياً التهديد بالموت، مما يدفع السكان للامتثال والخضوع لهذه السياسة والتنازل عن حرياتهم الشخصية والمجتمعية لصالح هذه السلطات الصحية التي تستخدم السلطات السياسية خبراتها وقد تتواطأ مع بعضها لفرض حالة طوارئ قد تكون أشد خطراً أو أكثر حماية للناس، لكنها بالتأكيد تدفع إلى الخلف المضامين الديمقراطية للمجتمعات وتترك الشوارع الخالية لسيطرة القوى الأمنية والجيوش.

وهنا يبرز تساؤل – في زمن الكورونا - إلى أي مدى قد تؤدي سلوكيات "التباعد الاجتماعي" لمواجهة "الفيروس المتوج" والعزل الطوعي داخل المنازل إلى ثقافة لا اجتماعية تقوض أو تحول الطبيعة الاجتماعية للكائن الإنساني بما لا تسمح له بسلوكيات "التعاضد" و/ أو التضامن بين السكان لمواجهة تداعيات "السياسة الحيوية" لاحتواء الوباء وتداعياته على الحريات الفردية والعامة، لا سيما مع التداعيات الكارثية لفيروس "كورونا" على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، بوصفها تجسيد لكل جوانب الانهيار. فلو استمرت سلوكيات التباعد الاجتماعي ما بعد الأزمة بوصفها قيمة أمان ووقاية من "فيروس" قد يتحول إلى شكل شرس وأكثر فتكاً في موجات قادمة ويعيد تموضعه ويبدد كل الجهود التي تبذل وستبذل من أجل إيجاد علاج أو لقاح للكورونا، سيكون معه الأوان- ربما - قد فات على النصر. لكن، هل سيكون إذ ذاك "التباعد الاجتماعي والعزلة الطوعية" بمواجهة الوباء هو أبهى صور "التضامن الاجتماعي الإنساني"، بوصفه كائناً اجتماعياً أم لمزيد من إجراءات طوارئ تولد ربما المزيد من مصادرة الحريات وتصعد بقواعد الانضباط لتبلغ درجة من الاستبداد يصبح من العسير العودة عنها، والتي قد تؤدي إلى حروب عسكرية كونية أشد خطراً على الوجود الإنساني، سعياً من القوى النيوليبرالية لحل أزماتها في ما بينها بسبب حالة من الكساد الكبير. فضلاً عما تحدث عنه أصلاً المفكر الأميركي الإنسانوي وعالم الألسنية نعوم تشومسكي في ظهوره الأخير في مقابلة متلفزة في أواخر مارس (آذار) الماضي، والتي حذر فيها من حرب نووية ومن تنامي خطر الاحتباس الحراري الذي هو -أخطر من كورونا- والذي يتهدد الوجود البشري على مستوى كوكب الأرض. هذا التنافس بين القوى الرأسمالية الجشعة التي تتصارع للسيطرة على العالم ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب مستقبل البشرية كلها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

حركة تضامن عالمية

هل ثمة مخرج أو مفر من قيام "حركة تضامن عالمية" لطالما تخيلناها لمواجهة "فيروس النيوليبرالية الفتاكة"، التي تلاعبت بحيوات الدول والشعوب غير عابئة سوى بالربحية حتى لو أدى توحشها إلى "إبادة الجنس البشري" كله أو بمعظمه، وفق متوالية خوارزمية لما ستجلبه مؤشرات الكوارث البيئية أو الحروب النووية؟ فالجشع يعمي البصيرة، ونرجسية المثقفين والمحللين السياسيين لا تعرف حداً ولا تلامس حد التواضع الذي تفرضه حقيقة "أننا لا نعرف حقاً مآل عالمنا بعد "زمن الكورونا"، الذي قد لا ينتهي حين نغرق في تداعياته الاجتماعية والاقتصادية وما قد تفرزه من صحوة أخلاقية تعيد للعالم العقل والمنطق أو قد تقوده إلى انحدار لا أخلاقي نحو العدم. وربما آن الأوان أن نتواضع قليلاً ونفكر قليلاً بطبيعة كينونتنا ومآلاتها. وقد لامست الفلسفة الوجودية على يد جان بول سارتر في كتابه "الكينونة والعدم" سؤال المصير الوجودي للإنسان بوصفه فرداً "مفرداً" وكائناً اجتماعياً في آن. فهو وإن وجد من "العدم" ومآله "العدم"، لكن ما يهم هو كيف يعيش كينونته ووجوده بين "العدمين"؟ من غير أن يكون لحياته من معنى "غير عيش حياته".

طريق التباعد الاجتماعي قد يكون معبداً بالنيات الطيبة التي ستفرض "القيم الإنسانية" ما بعد الكورونا. فعيش كينونتنا الإنسانية الأصيلة سوف يترك بصماته عميقاً ولردح طويل من الزمن إن أجبنا على قرار المصير، مصير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة، ولنتوقف قليلاً عن اللهاث خلف أوهام الاستهلاك ومجتمع الرفاه ربما، وما قد تجره علينا من كوارث. لربما العزلة الطوعية فرصة للتأمل لتلك "القوى المناهضة للنيوليبرالية" ومنتجاتها "القيمية" المدمرة. الطبيعة البشرية ليست بنزاع مع الطبيعة، وليس لها أن تكون، بل هي جزء منها. وحين لا يتصرف البشر على نحو ينسجم مع هذه الحقيقة ويتركون مقاليد مصيرهم في يد "الحفنة الجشعة المتوحشة من الرأسماليين ورجال المال والأعمال"، فإن الجنس البشري ربما إلى زوال. إن إنتاج حركة اجتماعية عالمية ومحلية قائمة على التضامن والتعاضد المحلي والكوني على السواء، هو الجواب ربما على أسئلة الفلسفة قديماً وحديثاً وحتى بعد موت الفلسفة أو عجزها عن طرح السؤال الأكثر جدوى: من نحن؟ لكي نعرف ماذا نريد.

إن الجواب على هذا السؤال يكمن في مجتمع الوفرة الذي تؤمنه لنا "أمنا الطبيعة"، بخلاف ما أوهمتنا به الثقافة النيوليبرالية المتوحشة بإثارة المخاوف عن ندرة الموارد بينما تخضعنا بما يشبه الحصار إلى ثقافة السوق - سوق العرض والطلب – وها هي ترمي بملايين براميل النفط والمواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك أو الفائضة عن الحاجة، فيما الملايين حول العالم يعيشون الجوع والفقر والبرد. وترمي بنا، أيضاً، في زمن كورونا بمواجهة "حقيقتنا" أمام مرآة ضخمة تشكلت من فيروس غير مرئي ونحن غير مستعدين للمواجهة، لكن أقله هل يمكننا من مواجهة أنفسنا لتحقيق كينونتنا البسيطة بوصفنا كائنات اجتماعية، بعيداً من "حالة اللايقين وترك مصيرنا لعبث اللاعقل أو الجنون"، كما سبق أن صورها ميشال فوكو منذ بضعة عقود. إنها أسئلة قد يراها البعض أنها تنتمي لثقافة الوعظ، لكنها وإن كانت كذلك ربما، لكنها أسئلة بدهية تعيدنا للحياة الطبيعية التي نحتاج لعيشها، لا الحياة التي عودونا أواعتدنا عليها وباعوا لنا في أسواقها رفاهية وهمية قد يُدفع وسيُدفع وسنَدفع ثمنها لاحقاً، وإن لم نبدأ بدفع الثمن بعملة "الفيروس التاجي" فإننا سندفع الثمن غالياً من كينونتنا ومصيرنا.