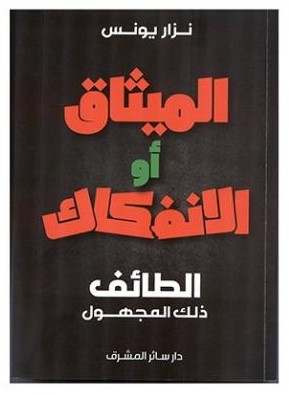

"الميثاق أو الانفكاك" لا خيار آخر للبنان إلا هذين، أو البقاء في ما هو فيه. هذه هي خلاصة نزار يونس التي يودعها في كتابه الجديد. ولا يطرح المؤلف هذه المعادة ببرودة وحيادية، بل هو منحاز إلى الميثاق وخياره، في حين أن الانفكاك بالنسبة إليه "خيار مفجع"، لكنه أفضل من "الفتنة" وارتكاب "مزيد من الحروب والألم والمعاناة"، وأفضل بالتأكيد "مما نحن فيه" (282).

هكذا، يرتب يونس خيارات لبنان أو أولوياته، قيمياً ثم سياسياً، في الوقت الذي يحاول الإجابة عن سؤال "لماذا أكتب وأنا في غربة الثمانين"، ما يجعل طرحه أو تشخيصه الواقع بمثابة خلاصة تجربة وعمر أطلا على تاريخ لبنان الحديث، بل يجعل الكتاب بياناً سياسياً طويلاً، بموقف ثابت مع الميثاق ضد الطائفية ومحترفيها. وإذ يجتهد المؤلف الذي يعترف بأنه ليس كاتباً أو أديباً، لدعم موقفه وطرحه باستعادة محطات من التاريخ، تراه يرسم المشهد بالأبيض والأسود، بثنائية دائمة تتكرر، بين الخير والشر، بين الوطني والطائفي، بين النظيف والفاسد، بين الاستقلالي والتبعي، بين الميثاقي والتفكيكي، بين الجديد والقديم، بين الابتكار والموروث. وخلال المسار هذا هو منحاز وحاد ويقول كلمته ويمشي.

ثنائية

إذن، هو التاريخ بالنسبة إليه صراع بين خيارين وتيارين. وكما هو الآن كذلك كان منذ ولادة "القضية اللبنانية"، في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

آنذاك، "راهن آباء القضية ورجال النهضة على استقلال الوطن، فسعوا إلى تأسيس جمهورية زمنية ديمقراطية، حاضنة للحرية والثقافة، راعية للحداثة والتنوع، لتغدو قاطرة لتطور الشعوب العربية وتحررها، بعد أن عانت، لأربعة قرون، من الاستعمار البربري لهذا المشرق المرصود للروح وللإنسان" (29).

لكن، في مقابل "آباء القضية ورجال النهضة"، هناك "مؤسسة الاحتراف السياسي الطائفية" "ورثة المقاطعجية والأعيان والأتباع"، وفي مقابل الرهان - الحلم، هناك ما هو نقيض، "فقد تضمن دستور الدولة الناشئة (1926)، بنوداً اعتبرت حينذاك مؤقتة، تقضي بتمثيل الطوائف بشكل عادل في الوظائف العامة وفي الوزارة، من دون أن يؤدي ذلك إلى التقنين أو التقاسم أو التحاصص. ووجد هذا النص المؤقت أصلاً، مبرراته الأخلاقية في توخي العدالة في تمثيل المذاهب في السلطة للحيلولة دون هيمنة جماعة أو حرمان سواها، لكن هذا المؤقت تحول الدائم الوحيد في الحياة السياسية، وأتاح غرس بذور جرثومة الطائفية الفتاكة التي ألحقت بالوطن الناشئ المذلة والعار" (31).

وهذا السيناريو الصراعي، الذي يورط الكاتب بحجب تفاصيل ووقائع كثيرة وضرورية للتأريخ كي لا يغدو سردية أيديولوجية، يتكرر في زمن الاستقلال، بعد 1943. فبعد "تسوية تاريخية" على قاعدة "تخلي الجناح المسيحي عن (مطلب) الضمانة الأجنبية، في مقابل تخلي الجناح الآخر عن الولاء أو الانحياز لتيارات أو أحزاب أو كيانات خارج الحدود" (228)، "انطلق قطار الجمهورية في الاتجاه المعاكس". لقد تحول المبدأ المؤقت لتمثيل الطوائف في الوظائف العامة والوزارة إلى "تقاسم السلطة بين المواقع الطائفية في ظل هيمنة الطائفة المارونية" (31).

والأمر نفسه يتكرر في عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958- 1964)، وبعده. ففي مقابل "الرئيس الصامت" الذي دعا مواطنيه إلى "تحقيق وحدتهم، وأعلن مشروعه الإصلاحي المرتكز على بناء الدولة المعاصرة، المؤهلة لتأمين الرفاه لشعبها، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقادرة على احتكار ممارسة السلطة لفرض سيادة القانون وللحفاظ على القيم الأخلاقية وتشجيع الثقافة وتحديث البنى السياسية والإدارية والتنموية" (39)، كان هناك الفريق المناوئ، "أكلة الجبن" الذين يعرف الرئيس "كيدهم وضيق آفاقهم وأنانيتهم وتصميمهم على تشكيل حلف غير مقدس في ما بينهم لإجهاض أي إصلاح قد يهدد امتيازاتهم" (39).

وبعد أن رفض شهاب تجديد ولايته وابتعد عازفاً عن السياسة، "عملت المؤسسة الطائفية، بعد عودتها إلى السلطة على تدمير ممنهج لدولة المؤسسات ولمؤسسات الدولة الناشئة. أمعنت فيها تشنيعاً وتشويهاً لتطويعها، تمهيداً لتقاسمها" (44).

فقدان المناعة

وتستمر حكاية مواجهة النقائض، لكن مع اتفاق القاهرة الذي سمح للفدائيين الفلسطينيين العمل في لبنان وعبور حدوده الجنوبية، و"قذف لبنان إلى لعبة الأمم"، و"قادنا إلى نفق الفتنة"، بات المشهد غير واضح، والنقاش المستعر يجهل المسؤول ليس عن اتفاق القاهرة فحسب، بل عن "فقدان المناعة" الذي أصاب الجمهورية. وهكذا، تساوى في المسؤولية من صاغ الاتفاق ووقعه مع من عارضه.

وعلى الرغم من ذلك، يعتبر يونس أن الفاعل هو "النظام الطائفي"، الذي كان قد بات "عاجزاً عن مواجهة الأعاصير العاصفة في الساحة الخاوية التي أشارت إليها وصية الرئيس فؤاد شهاب. لقد تحول هذا النظام الذي وجد، في البداية، مبرراته الأخلاقية في توخي العدالة في تمثيل الجماعات في السلطة، نظاماً طائفياً بغيضاً قائماً على الصراع على السلطة، وعلى التنازل عن سيادة الوطن والقيم التأسيسية للدولة. ومن اللافت أنه لم يكن لأمراء هذا النظام الرغبة في التصدي لانقسام المجتمع اللبناني عمودياً باسم الدين، الذي وجد مسوغه في اختلاق تناقض وهمي بين المسيحيين والمسلمين، وفي اصطناع هويتين متخيلتين خاصتين لكل من جناحي الوطن: إحداهما تقول بالوطنية اللبنانية، والأخرى بالقومية العربية. وفي رعاية الزعماء الطائفيين أوغل كل من الفريقين في عداء لهوية الآخر. كذلك سعى كل منهما إلى إعطاء لبنان وجهاً دينياً خاصاً به، ليضمن من خلاله، الهيمنة على دولة عاجزة" (45).

حرب واغتيال حلم

وهكذا، دخل لبنان الحرب (1975)، ولم تعد الروح إلا "عندما أتاحت المعادلات والتوازنات الدولية، في عام 1989"، فـ"عقد في الطائف مؤتمر للوفاق الوطني، لإنهاء حالة الحرب، ولإقرار الإصلاحات الملازمة لبناء الدولة ولوحدة المواطنين" (49).

لكن، وكما عرفت "مؤسسة الاحتراف السياسي الطائفية" التأقلم مع الظروف القتالية، كذلك عرفت الانقضاض مجدداً على "الميثاق". اغتيل الرئيس الأول بعد الحرب، رينيه معوض، بعد 17 يوماً من انتخابه، تماماً في عيد الاستقلال 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989. و"كائناً من كان القاتل"، كان ذلك "محاولة دنيئة لاغتيال الحلم الكبير وعودة الظلمة والكوابيس".

كيف لا، وفق النظرة الثنائية، والرئيس هو "العفيف الرزين" الذي "لم يكن على خلاف مع أحد، ولكنه كان واضحاً في عزمه على احترام الميثاق الذي شارك في إقراره، وعلى تنفيذ جوهره الذي يجسد فلسفة نهج المدرسة الشهابية التي ترعرع في فكرها المعادي للهيمنة الطائفية. وكان يدرك أن طريق الدولة الآمنة والمستقرة يمر حتماً بالحوار بين اللبنانيين لإرساء الصيغة البديلة من النظام الطائفي، ولتفادي الشطط الفكري في الخلط بين الهدف الميثاقي، أي فلسفة العيش معاً المناقضة للهيمنة والاستئثار، وصيغة النظام الطائفي المفخخة التي اعتمدت في السابق، والتي قادت إلى عكس ما كانت تتوخاه" (59).

و"نيابة عن الأطراف الخارجيين والداخليين المتضررين من فرضية قيامة الوطن اللبناني، تولى الوصي المنتدب (النظام السوري) بعد اغتيال الرئيس معوض، بحذاقة لا مثيل لها، مهمة تعطيل الميثاق والإجهاز على مريديه. وقد اعتمد، في سبيل تحقيق أهدافه، على المؤسسة السياسية الطائفية التي أعاد تشكيلها من أمراء حرب وأمراء مال، ومن بقايا منظومة الاحتراف السياسي المتعطشة للثأر، والحاذقة في إذكاء العصبيات المذهبية والأسرية التي كانت عدة العمل لديها وعلة وجودها. وقد تضافر جميع هؤلاء، عن غباء أو خنوع للوصي، لنشر الأضاليل والهواجس، بهدف تشويه الميثاق وتحريفه، وتخويف المواطنين وإحباطهم لحملهم على التسليم بما يمليه الوصي كإرادة عليا لا تناقش" (60).

والآن هنا، بعد اغتيال الرئيس معوض، أرسي نظام آخر غير الذي اتفق عليه في الطائف، نظام غير ميثاقي يخدم الوصي وسيطرته وليس لبنان. وقد حجب في هذه الأثناء اتفاق الطائف وبات "ذلك المجهول"، إلى درجة أن اللبنانيين تحت التشويه قد نسوه، فيخافه البعض من دون أن يعرفه، ويتجاهله البعض من دون أن يدرك محاسنه.

أكثر من تسوية

يفضي بنا هذا الصراع بين الثنائيات، إلى ماهية "الميثاق" الذي انقلب عليه الوصي وحلفاؤه. فالميثاق بالنسبة إلى يونس يتجاوز التعريف التقليدي الذي يتوقف عند الميثاق الوطني الذي تم تداوله منذ 1938، واستوحيت منه التسوية التاريخية بين جناحي لبنان، المسيحي والمسلم، مع توافق الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح في استقلال 1943. وإذ يحدث يونس هذا المصطلح انطلاقاً من سرديته التاريخية يجعل ذروته في ما اتفق عليه في الطائف. وبهذا، ينسى، سهواً أو عمداً، أن ما اتفق عليه في الطائف سمي وفاقاً وطنياً، ونصه وثيقة الوفاق الوطني، لكن لا بأس فالموضوع أبعد من ذلك. الموضوع هو أن يونس يعتبر، بحماسة لا يضاهيه أحد فيها حتى ممن أسهموا في صوغ وثيقة الطائف، أن ما اتفق عليه في 1989 هو ميثاق ويتجاوز ميثاق الاستقلال للأسباب الآتية:

أنه "خلافاً لتسوية الاستقلال، لم يتنازل أي من الفريقين الطائفيين للفريق الآخر، بل تنازلا معاً لمشروع قيام الدولة اللا طائفية الجامعة، ووضعا خطة واضحة لقيامها، بموجب البند (ز) من الإصلاحات، الذي كان ولم يزل جوهر الميثاق" (230).

عليه، يبدو أن الميثاق الذي يدعو إليه يونس، ويعتبر أن نقيضه هو "الانفكاك" أو "البقاء في ما نحن فيه"، يتجاوز التسوية بين جناحي لبنان، المسلم المسيحي، التي عقدت في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين وأفضت إلى الاستقلال. فهو ميثاق بين مواطنين على "مشروع قيام الدولة اللا طائفية الجامعة" وفق الخطة التي وضعت في الطائف. ويقول "إن الخلاص في أيدينا".

هذا، باختصار، ما يجعل يونس يعتبر "الميثاق" أكثر من "تسوية بين مطلبين متلازمين"، فهو "الابتكار الأهم في تاريخ الوطن الحديث" (173)، وهو "عقد تأسيسي ملزم وليس مذكرة تفاهم" (180). والدليل على هذا اعتباره أنه "من البديهي أن التسوية القائمة على موافقة كل من الفريقين على التخلي عما يرفضه الفريق الآخر، كانت ضرورية لوضع حد للحرب، لكنها لم تكن كافية. ولم يغب عن إدراك المؤتمرين، أن التسويات تبقى هشة ما لم تستكمل بقيام دولة محققة، دولة قادرة على وحدة مكوناتها وعلى النهوض الاقتصادي والرقي الاجتماعي اللذين يقيانها الانجرار وراء الدعوات الغرائزية والشعبوية. وكانت تجربة ما حل بالميثاق الوطني حاضرة في ذهن دعاة تجاوز المقايضة إلى الأهم، وهو قيام الدولة" (230).

وصية ومحبة

طبيعي، في ظل هذه الثنائية التي تحكم رؤية الكاتب، ألا تنجو الطائفية منها أيضاً. فهذه إذا ما كانت ضمن "الميثاق" تكون خيراً، وإذا ما كانت خارجه تكون شراً. وإذ يخوض يونس معها أم معاركه فحين تكون أداة في يد مؤسسة الاحتراف الطائفية بالتالي ضد الميثاق والعيش معاً وخارج القواعد الديمقراطية للتعددية. بناءً عليه لا يجد غضاضة في الاعتراف بها، معتبراً ذلك مواتياً لثقافة العصر. وهو في هذا يحدث مفهوم الميثاقية بنفس ليبرالي يؤمن بقدرة الديمقراطية على تنظيم الاختلافات.

بناءً على ما تقدم، تفهم مخاطبة يونس اللبنانيين جميعاً، مراهناً على عقلانيتهم وإراداتهم، في قوله إن لبنان ومستقبله يواجهان "الميثاق أو الانفكاك". فهو لا يخاطب فئة، أو طائفة، لا تريد الميثاق، ولا يحمل فئة أو طائفة مسؤولية الانفكاك أو الوضع الراهن. علماً بأنه في خاتمة الكتاب يودع وصيته للثوار، وهي "توحيد صفوفهم حول هدف الثورة المحوري وهو العودة إلى الميثاق"، ويدعو فاعليات المؤسسة السياسية إلى "العودة إلى الوطن وإعادة الروح إلى ميثاق الوفاق الوطني". وأخيراً يتوجه إلى "حزب الله"، ويدعوه إلى العودة إلى "الوطن للمساهمة في ورشة بناء دولة الحرية والمساواة والحق والكرامة الوطنية" (283). وفي هذا إشارة إلى دور الحزب بعيداً من الوطن والدولة اللذين يدعو إليهما الكاتب، وهو انسجام مع الميثاقية التي ينادي بها، ولا تقوم على حساب فئة من اللبنانيين واللبنانيات.