لم تكن الألوان غريبة عن تمثّلات البشر، منذ أن حاولت الجماعات الأولى التعبير عن نفسها وتصوير بشرها وحيواناتها الاليفة وأدوات صيدها، على ما وجده الباحثون في مغارة لاسكو، في فرنسا، لعشرين ألف عام خلت. وأن تكون ألوان اللوحات الأولى صامدة الى القرن العشرين، والواحد والعشرين، فهذه مسألة أخرى.

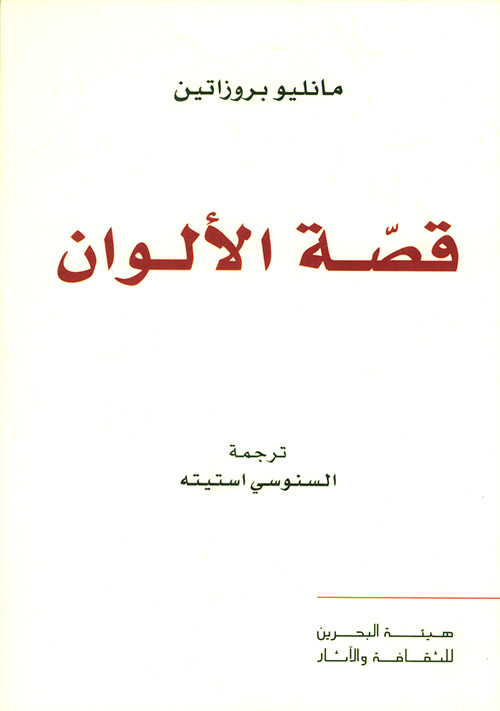

وبعد، لا غرابة في أن تشكّل الألوان جزءاً لا يتجزّأ من المغامرة الإنسانية الكبرى، لا يُعفى منها شعبٌ من الشعوب، ولا حضارة من الحضارات المتعاقبة على مرّ التاريخ المعروف. وفي هذا السياق، كان طرح الكاتب الإيطالي مانليو بروزاتين، عبر كتابه المترجم عن الإيطالية الى العربية حديثًا بعنوان "قصّة الألوان" والصادر عن هيئة البحرين للثقافة والآثار، وترجمة الكاتب الليبي السنوسي أستيته.

توصيف الألوان وتصنيفها

يلاقي بروزاتين الفلاسفة والعلماء، لا المؤرّخين والأدباء، في توصيف الألوان وتصنيفها، وتحديد هويّتها، وطبيعتها الكيميائية ودلالاتها المتباينة والمشتركة بين الشعوب والأمم والأديان. حتّى ليصحّ القول إنها إحدى الظواهر الكلّية التي يتميز بها البشر عن الحيوانات -التي يقال إنها لا ترى الأشياء ملوّنة. في البداية، يتحدث الكاتب عن نشؤ فكرة اللون، وتمايز أفكار اللون بين الحضارات؛ ولئن اكتشف إسحق نيوتن، ومن خلال كتابه "علم البصريات" في العام (1704) أن ثمة ما سماه بألوان الطيف الشمسي (أحمر، برتقالي أصفر، أزرق، نيلي، بنفسجي)، تبعاً لتكوينها الصبغي الكروماتي، في حين اتّجه بعضهم إلى تقليص الألوان البدائية إلى ثلاثة (الأبيض، والأسوَد، والمغرة، أي الطين الأحمر يُصبغ به). ولكنّ ما لم يلتفت اليه نيوتن وغيره، أنّ الحضارات القديمة كانت كلٌّ منها قد أرست رمزيّتها اللونية في سائر أشكالها التعبيرية الفنية والجمالية.

"لقد تركتَ أميرَ المؤمنينَ بها للنّارِ يوماً ذليلَ الصّخرِ والخشَبِ

غادرتَ فيها بهيمَ الليلِ وهو ضُحىً يشلّهُ وسطَها صبحٌ منً اللّهبِ

حتّى كأنّ جلابيبَ الدّجى رغبتْ عن لونِها وكأنّ الشّمسَ لمْ تغبِ

ضوءٌ منَ النّارِ والظّلماءُ عاكفةٌ وظلمةٌ من دخانٍ في ضحىً شحِبِ"

والأبيات الواردة أعلاه، للشاعر العباسي أبي تمّام، في مدحه سيف الدولة بعد انتصاره على الروم في معركة عمّورية، ربما تكون مثالاً على رمزيّة لونية مشرقية -على ما يفاد من كتاب بروزاتين- محوراها الضوء والعتمة، النور والظلمة، وكلّ ما يخضع لتقويم أخلاقي وسياسي واعتباريّ. وفي مقابل إيثار الحضارة الصينية اللون الأسود اللمّاع، كان للحضارات المتوسّطية، الى ذلك، ميلٌ الى اعتبار اللون السماويّ رمزاً للصفة المقدّسة التي تسبغها الشعوب على الآلهة أو الإله الواحد. مثلما كان ثمة إيثار لدى شعوب أخرى على ألوانٍ فيزيقية، وأخرى فيزيولوجية، مثل اللون الأحمر(القاني) والأخضر وغيرهما.

تاريخية الألوان

وفي فصل آخر التفت الكاتب الى تاريخية الألوان، ونشأتها؛ فأشار إلى أنّ موادّ المصريين القدامى الملوّنة ( من مثل السماوي اللازوردي، والأحمر الياقوتي، والأخضر الزمرّدي، والبنّيّ الداكن)، كانت تمثيلات لونية مستقاة من الجسم البشري وما يستحسن أن تكون عليه الأعضاء لتبدو جميلة، كأن تصبغ الشفتان باللون القرمزيّ، والوجنتان بالأحمر المرمّم، واليدان بالحنّاء (الأحمر الناعم). إضافة إلى صفة العظَمة التي أضفيت على اللون الأرجواني (أو الصبغة الأرجوانية) الذي استخرجه الفينيقيون من آلاف القواقع البحرية على شواطىْ صور، وصبغوا به أكثر الأقمشة رفعةً ونفاسةً، ولم يتوانوا عن تحقيق مهاراتهم في الصباغة والبناء بعد أن طلب الملك سليمان (950، ق.م) منهم بناء بيت المقدس.

ولدى استعراضه الألوان وسيرورتها في محيطها المتوسّطي، منشأ الكثير من الحضارات والأديان، وصولاً إلى الأديان السماوية الثلاثة، يستخلص الكاتب أنّ كلاّ من اليهودية، والمسيحية، والإسلام، استبقى لنفسه ألواناً رمزَ بها اليه، والى معانيه القدسية؛ مثل الأبيض والأحمر المتدرّجين لدى اليهود، والأخضر والسماوي، والأبيض، والبنفسجي لدى المسيحيين، والأخضر، والسماوي أو الفيروزي، لدى المسلمين.

وفي موضع آخر من الكتاب يعرض الكاتب لانتقال مهارات الصباغة والتلوين، من الحضارة المصرية، الفرعونية والرومانية، إلى شعوب القارة الأوروبية واللاتينية (الكتابة) وقد تجسّدت، بداية، بكتابة المنمنمات أو الكتب الصغيرة المزركشة، وتالياً في صباغ الأقمشة المختلفة الألوان، والمتفاوتة الأشكال، بتفاوت الطبقات الاجتماعية الصاعدة، في القرون الوسطى.

عصر النهضة

ولمّا حلّت تباشير النهضة، وقدّ مهّد لها عصر الأنوار، صار متاحاً إعادة النظر بالتصنيفات اللونية، انطلاقاً من النظريات الفلسفية التي راجت عهدئذٍ، مستعيدة بذلك تصنيف أرسطو للألوان، تبعاً لارتباطها بالعناصر الأربعة، ومُدخلة العديد من الألوان (الأسوَد، مثلا) إلى سجلّ الألوان المتوارث. ومنذئذٍ، شرعت المدن الأشهر في أوروبا، مثل فلورنسا، في صوغ جماليّة للألوان خاصّة بها، يحترم فيها مبدأ التوازن بين اللون والشكل. ويندرج، في السياق عينه، "منظور الفَقد" الذي أعدّه ليوناردو دا فينشي وفيه يقترح تقريب المنظور الخطّي، الذي به ينتظم الرسم، من نظرية الألوان الخاصة به، جاعلاً ثنائية الضوء والظلّ معيارأ أساساً لها. ولا يلبث الكاتب أن يورد أسماء العشرات ممن ساروا على نهج ليوناردو، من أمثال تيليزيو، وموراتو، ودولتشي وغيرهم ممن حاولوا تجاوز التصنيف الارسطي إلى تصانيف تناسب الطبائع، والطبقات الاجتماعية الصاعدة، والطوائف، وأشكال فنّ التصوير (الرسم) وغيرها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي مواضع تالية من الكتاب، يعرض بروزاتين لنظريات اللون لدى الفلاسفة الحديثين، لما بعد القرن السابع عشر، مواصلين انتقادهم الأوائل، وواضعين نظريات تتفق واتّجاهاتهم الفكرية والفنية الاحدث. فهذا الشاعر الألماني غوته يضع "نظرية الألوان" والتي يقترح فيها جدولاً للألوان، يتدرّج فيها كلّ لون أساسي (الأحمر، والأزرق، والأصفر) إلى لون آخر أقلّ أو أكثر تركيزاً (بين الأحمر والأخضر، والبنفسجي والأصفر، الخ). وقد اعتبر غوته أن "الألوان ليست وليدة طبيعية للضوء، إنما هي تعديلات يستقبلها (المرء) عند انعكاسها وإرسالها من الأجسام، إلاّ أنها تظلّ عرضة لتغيّرات لانهائية.." (ص:150).

ومن ثمّ ينتقل الكاتب إلى الحديث عن "نتائج التجريب الكثيف على الصباغة" في خلال الثورة الصناعية بأوروبا، منذ أواخر القرن الثامن عشر وصولاً الى القرن العشرين، والتي دلّت على إمكان الصناعيين خلط الألوان، واستخراج بعضها من بعض، وتبييض بعضها، من خلال عمليات كيميائية مدروسة. حتّى ليمكن القول إنه بات في متناول الأيدي صنع الألوان كيميائياً، وإنتاج الاأقمشة والستائر والأثواب والأزياء والأوراق، وكلّ المواد المستهلكة والداخلة في الصناعة والحرَف على السواء، ملوّنة ومزخرفة وبما يناسب الزبائن والمستهلكين أينما كانوا.

ولئن كان التلوين أو الأنظمة الرمزية لا يزال فاعلاً وقويّاً، حتى يومنا هذا، في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، بحيث أنّ لكلّ مواطنٍ علماً ذا تركيب لونيّ معيّن دالاًّ على انتمائه، ومختزلاً الى حدّ ما أغلب القيَم والمصالح التي يحلو له الدفاع عنها والموت في سبيلها، فإنّ الكثيرالكثير من الألوان الفيزيائية منها والكيميائية، المقدسة منها، واليومية، باتت ارثاً إنسانياً جديراً بالتنبه له وحفظه.

هي الألوان المعاصرة، وإن خبا مصدرها الخارق وما فوق الطبيعي إلى حدّ ما، تُرى بأعينٍ عليمة ومتفاعلة، من دون أن تتنكّر لأصولها، على ما يفيد المرء، في زمنه، ومكانه.