ملخص

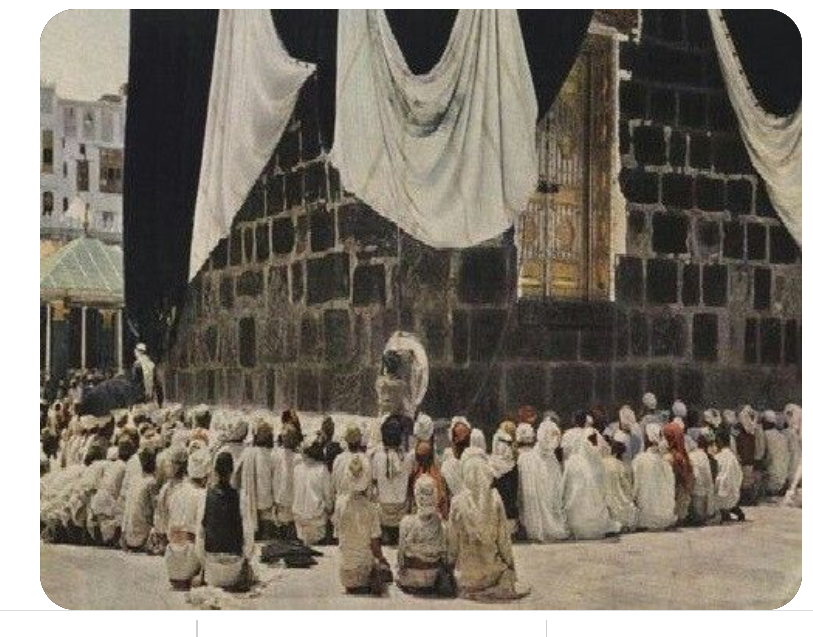

في مطلع القرن العشرين شكك الرافعي في صحة خبر تعليق "القصائد السبع الطوال" على أستار الكعبة، بينما كفر طه حسين على صنيعه "في الشعر الجاهلي"، فيما كشف نجيب البهبيتي فساد منهج واستدلال الرافعي

في البدء كانت المعلقات، ثم جاء خبر إنكار التعليق على أستار الكعبة، الذي نصب له علماء اللغة والأدب الموازين ليستقصوا الأثر، وبعد طول تتبع أقر بعضهم بترجيح التعليق بعدما كشفوا خطأ المنكرين بالسند والبرهان.

ثورة الشك

خلال عام 1911، ظهر في ذلك التاريخ البعيد كتاب "في تاريخ آداب العرب" لمصطفى صادق الرافعي، تضمن إنكاراً لخبر التعليق على أستار الكعبة، وإن أقر بصحة نسبها إلى الجاهلية واعتمد لها مسمى "السبع الطِوال"، ما اقتضى بالتبعية رفضه للقبها بـ"المعلقات" ونفي الخبر كونه "موضوعاً" بقوله، "إن ذلك التعليق إنما كان بحبل التلفيق!". وهو حق لا ينكره أحد عليه ولا على غيره مادام قد استند إلى المنهج العلمي والمنطق، أو إلى استقصاء الخبر ووضعه على إجراءات الجرح والتعديل، لكن الرافعي لم يستند إلى الأول كما لم يحالفه الصواب في الأخير، وهذا هو بيت القصيد.

المفارقة هنا أن الرافعي الذي أعطى لنفسه حق إبداء الرأي وشك في أن المعلقات "لا تخلو من الزيادة وتعارض الألسنة قلّ ذلك أو كثر". وأنكر عليها جملةً وتفصيلاً لقب "المعلقات" استناداً إلى نفي "خبر التعليق"، هو مَن سلب طه حسين، على نحو ما سيمر بنا، حق الرأي والرؤية، وأغلق في وجهه باب الاختلاف والرحمة، بل بلغ منه التطرف مبلغه وأخرجه من الملة فاتهمه بالإلحاد والكفر، هذا بالطبع بعدما أثار عليه جموع الجماهير، فما بال الرافعي لم ينتبه لصنيعه في "تاريخ آداب العرب"؟

على أية حال، فلنعاود النظر في الحق الذي منحه الرافعي لنفسه بينما وقف قاضياً ليمنعه على غيره، ويصير في المسألة خصماً وحكماً. وما صحب هذا من تقديم أغشى عيون أنصاره عن مغالطاته المنهجية وما ترتب عليها من حكم تاريخي لم يحالفه الصواب، وقد اختصها الناقد الأدبي نجيب محمد البهبيتي بكتاب "المعلقات سيرة وتاريخاً" الصادر من الرباط عام 1983. ولتقديرنا مكانة الرافعي لدى أنصاره، من أسف ستطول مواطن الاستشهاد، وسنورد هنا مجمل ما ذكره بالرجوع إلى أصل كتابه كي نسير معه ومع البهبيتي على بينة من أمرنا، حرصاً منا على تقصي الحقيقة من مواطنها، وتجنباً في أن نقوّل الرافعي ما لم يقله. ملتزمين بالوقوف على الحياد وذكر الرأي والرأي الآخر، على نحو ما عهِده علينا قراء "اندبندنت عربية".

يقول صاحب "تاريخ آداب العرب" في الجزء الثالث، بعدما يعرّف "السبع الطوال"، "أما أن هذه القصائد من مختارات الشعر فأمر لا ندفعه". و"أما خبر الكتابة بالذهب أو بمائه والتعليق على الكعبة ففي روايته نظر، وعندي أنه من الأخبار الموضوعة التي خفي أصلها حتى وثق بها المتأخرون، وإنما استدرجهم إلى ذلك أن هذه القصائد تكاد تكون الصفحة المذهبة من ديوان الجاهلية. وأن العرب قوم لم يصح من أديانهم إلا دين الفصاحة، وهو الذي دانوا به أجمعين، فلو أنهم فعلوا ذلك لكانوا قد أتوا بشيء غير نكير، وسنقص في أخبارهم وكتبهم أثر تلك الرواية ونورد ما رجح عندنا أنها موضوعة". ثم يستغرق بعدها في ذكر تفاصيل الوضع وفق أسانيد لوى عنقها ليستخلص "إنكار خبر التعليق".

مختارات السبع الطوال

يخلص الرافعي إلى "أن حمّاداً الراوية أول من اختار السبع الطوال وشهرَها في الناس، وأن ابن الكلبي هو الذي ذكر خبر تعليقها على الكعبة، وهو (ابن الكلبي) قد علل ذلك بأن العرب ينظرونها في الموسم، ثم ينزلونها أو يسقونها، وأن من عدا ابن الكلبي ممن هم أوثق في رواية الشعر وأخباره لم يذكروا من ذلك شيئاً، بل جملة كلامهم ترمي إلى أن القصائد لم تخرج عن سبيل ما يختار من الشعر".

يتابع، "أن المتأخرين هم الذين بنوا على خبر التعليق ما ذكروه من أمر الكتابة بالذهب أو بمائه في الحرير أو في القباطيّ (مفردها قبطية وهي قماش مصري من الكتان)، وأن العرب بقيت تسجد لها 150 سنة حتى ظهر الإسلام، مع أن امرأ القيس لم يفته الإسلام بأكثر من 100 سنة، و(تسميتهم) لذلك المعلقات بالمذهبات مع أن رواية المفضل أن المذهبات قصائد أخرى للأوس والخزرج، وذكر ابن رشيق في العمدة رواية أخرى في تسمية الطِوال بالمعلقات، وهي أن الملك كان يقول إذا استجيدت قصيدة الشاعر: علقوا لنا هذه، لتكون في خزانته".

وبلا برهان يواصل "ليس ببعيد أن يكون ابن الكلبي وهو من متأخري الرواة قد رأى انصراف الناس عن شعر الجاهلية والتأدب به إلا فيما احتاجوا إليه من الشاهد والمثل، ولا يكاد ذلك يعدو أشعاراً معروفة متداولة في أيدي العلماء لمكان الشعر الإسلامي يومئذ، وقد كثر فحوله وافتنــّـــوا فيه أيما افتنان، وذهبوا في البديع كل مذهب، فاختلق ابن الكلبي، أو غيره، خبر التعليق ليصرف وجوه الناس إلى هذه القصائد، وهم يومئذ أكثر ممن قبلهم ولعاً بمآثر الجاهلية لعفاء (لترك) الصبغة العربية من سياسة عصرهم كما يعرفه الواقف على التاريخ. وليس يشك أحد أنه لولا هذا الخبر لما بقيت هذه القصائد متدارسة إلى اليوم، لا لشاهد منها ولا لمثل فيها، ولكن لوقوع العرب عليها".

يورد الرافعي ما يرى أنه أسانيد لمذهبه، "وعندنا أن الذي روى التعليق إنما أخذه من تعليق قريش للصحيفة، وذلك أنه لما فشا الإسلام وقوي المسلمون بحمزة وعمر، ائتمرت قريش في أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على ألا ينكحوا بني هاشم ولا يبيعونهم ولا يبتاعوا منهم شيئاً، فكتبوا بذلك صحيفة بخط منصور بن عكرمة، ثم علقوها في جوف الكعبة، توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم".

يتابع، "وأعجب شيء أنك لا ترى في كلام الصدر الأول من لدن النبي ما يشير إلى ذلك الخبر، مع أنهم تكلموا في الشعر والشعراء وفاضلوا بينهم، وورد في الحديث كلام عن امرئ القيس وعنترة، وكل ذلك يدل على أن ذلك التعليق إنما كان بحبل التلفيق!"

التعليق بحبل التلفيق

على هذه الطريقة البلاغية وغيرها، يستند الرافعي في إنكار خبر التعليق على أستار الكعبة. وفيما يرى أنه لم يرد ذكر الخبر لدى أحد من صحابة رسول الله مع أنهم تكلموا في الشعر والشعراء. يكتب بعدها فقرة واحدة فقط، ثم تتناقض أقواله في الفقرة التي تليها، ويثبت أن الصحابة تحدثوا في شأن تعليقها!

يقول الرافعي، "وقد رأينا من ينكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة إلى قائليها، مرجحاً أنها منحولة وضعها مثل حماد الراوية، أو خلف الأحمر، وهو رأي فائل (خاطئ وضعيف)، لأن الروايات قد تواردت على نسبتها، وتجد أشياءَ منها في كلام الصدر الأول، وإنما تصحح الروايات بالمعارضة بينها، فإذا اتفقت فلا سبيل إلى ذلك. غير أنه مما لا شك فيه عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتعارض الألسنة، قل ذلك أو كثر. أما أن تكون بجملتها مولّدة فدون هذا البناء نقض التاريخ".

ويورد الناقد عبد المنعم تليمة في مؤلفه عن طه حسين، "أن الرافعي دعا في (تاريخ آداب العرب) إلى إعمال طرائق علماء الحديث ومناهجهم في نقد السند والمتن لدرس النصوص الشعرية الجاهلية وتصحيح نسبتها إلى منشئيها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بين دفتي "آداب العرب"

قبل أن نخوض في رحلة الأخذ والرد نستعرض سريعاً ملابسات وضع الرافعي للكتاب.

يكشف محمد سعيد العريان (1905 – 1964)، في تصديره للطبعة الثانية من "تاريخ آداب العرب" عن جانب من ملابسات تأليف الكتاب، فيقول، "لم يحصل الرافعي على الشهادات العلمية غير الابتدائية، إذا قطعت بوادره العلة التي وقرت أذنيه عن المدارس، فلزم داره يدرّس لنفسه ويعلم نفسه حتى حصّل ما حصّل، فلما أنشئت الجامعة المصرية عام 1907، تطلع إلى ما يقال هناك لعله يجد جديداً. مضى على إنشاء الجامعة سنتان وما استحدثت شيئاً في الأدب يفتقر إليه الرافعي، وما تحدث أساتذتها حديثاً في الأدب لا يعرفه.. ماذا؟ أهذا كل ما هناك؟ أيقن الرافعي من يومئذ أنه شيء، فلبث يتربص، بعدها بدأ يهاجم الجامعة وأساتذتها في مقال بـ(الجريدة) يحمل فيه على الجامعة وأساتذتها ومنهج الأدب فيها.

حسب رواية سعيد العريان، رن المقال رنينه وأحدث أثره، ونظمت الجامعة مسابقة بين الأدباء قيمتها 100 جنيه لتأليف كتاب في (أدبيات اللغة العربية) خلال 7 أشهر. مَـــدّتها فيما بعد إلى سنتين بعد نقد ثانٍ قدمه الرافعي أيضاً.

يقول العريان، "لقد كان أمله يومئذ أكبر من ذاك، إن 100 جنيه شيء مغرٍ لمثل الرافعي الأديب الناشئ، والموظف الصغير، والزوج العائل: أبي وهيبة وسامي ومحمد، ولكنه كان يطمع في أكثر من مئة جنيه، ويطمع في أن يكون هو أستاذ الأدب بالجامعة". حسبما ذكر أيضاً في "حياة الرافعي".

ومما أورده الرافعي من نقد للجامعة وأساتذتها، "على الأغلب سيعهدون بتدريس الكتاب لغير مؤلفه، فيكون الحاضر لديهم كالغائب عنهم، ولا فضل لدارهم إلا أنها مصدر التلقين، فإذا طبع الكتاب صارت كل مكتبة في حكم الجامعة، لأن العلم هو الكتاب لا الذي يلقنه، وإلا فما بالهم لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدون إليه بالتدريس؟ وهل يقتصرون على أن يكون من كفاية الأستاذ على إلقاء درسه دون القدرة على استنباط الدرس، واستجماع مادته حتى لا يزيد على أن يكون هو بين تلامذته التلميذ الكبير".

بعدها انقطع الرافعي لتأليف "تاريخ آداب العرب" في منتصف 1909 وفرغ منه وأتم طبعه في سنة 1911 قبل أن يحل الأجل الذي فرضته الجامعة، ولم يكن الرافعي طامعاً في الجائزة، ولذلك لم يتقدم لها بكتابه، ترفعاً عن قبول الحكم فيه لجماعة ليس منهم من هو أبصر منه بالمحكوم فيه! ولعله كان يؤمل يومئذ أملاً أكبر من الحصول على جائزة الجامعة".

صرير الأقلام على وجوه الصحف

يقول الرافعي في "تاريخ آداب العرب"، وهو ابن الثلاثين من عمره آنذاك، "هذا التاريخ علم كثرت عليه الأيدي واضطربت فيه الأقلام، واستبقت إليه العزائم حتى عثرت بها عجلة الرأي ولجاجة الإقدام، وقد أخصب في الأوهام، حتى نفشت في واديه كل جرباء، وامتزج أمره بالأحلام، فلم يُمس كتـّـابُه علماءَ حتى أصبح قراؤه أدباء؛ حتى أنهم تجاذبوه انتهاباً فجاء واهياً في وثيقته، وتناكروه اهتياباً فخرج ضعيف الشبه بين ظاهره وحقيقته".

يتابع، "كثرت الكتب وهي إما أعجمي الوضع والنسب، وإما هجين في نسبته إلى العرب، يلتفت فيها الكلام التفاتة السارق إلى كل ناحية، ويسرع في كل مرة إسراع السابق على كل ناجية، فلا يحققون ولكن يخلدون إلى سانح الخاطر كيفما خطر، ولا ينقّبون ولكنهم يجدون في كل حجر أصابوه معنى الأثر، وإذا كتبوا تاريخ الرجال فكأنهم يكتبونه على ألواح القبور، ثم ينطلق الكتاب وفي صدره اسم (المؤلف) يسعل به كما يسعل المصدور".

يضيف، "ومن ألف فقد استهدف أيما استهداف، والرأي، كما قيل، ميزان لا يزن الوافي لناقص ولا الناقص لوافٍ، ولا أَكذبُ الله فإن كتب القوم في الأيدي كالثياب المتداعية، كلما حيصت من ناحية تهتكت من ناحية".

يذكر في موضع آخر، "هل ولدت مع التاريخ فأكون شاهد نشأته والقاضي في خصومة أهله؟ ومن إليه الكلمة في الجرح والتعديل والطرح والتبديل؟ وهل أنا إلا رجل يقرأ ليكتب، ويكتب ليقرأ الناس، فإن أصاب فلهم ولا هَم، وإن أخطأ فعليه؟".

على هذا النحو قدم الرافعي صنيعه، فكيف استقبله أهل عصره؟

"تاريخ آداب العرب" في عيون معاصريه

قدم بعض معاصري الرافعي الكتاب على أنه "يجب على كل مسلم عنده نسخة من القرآن، أن يكون عنده نسخة من هذا الكتاب (تاريخ آداب العرب)". وفقاً لـ"يعقوب صروف" شيخ المجلات العربية. بل عدّ الشيخ محمد رشيد رضا، صاحب صحيفة "المنار" في تقديمه للطبعة الثانية من الكتاب، أن الرافعي بكتابه هذا، "أتي فيه، وهو الأخير زمانه، بما لم تأت به الأوائل". مع ما يحمله الكتاب من نتائج تتضمن مغالطات تاريخية، ربما لم ينتبه إليها أنصاره، أو أنهم لفرط ثقتهم في الرافعي صدّقوا على كلامه بعين المحب دون أن يدققوا النظر والمراجعة، أو يحكموا البراهين فكفوا عن القياس والسند، ولعلهم لم يدركوا أنه سند مطعون فيه بالأساس، ومنطق لا يستقيم معه القول. وفق ما برهن نجيب البهبيتي في "المعلقات سيرة وتاريخاً" (1983)، التي سبقها بـ"المعلقة الأولى عند جذور التاريخ" الصادر في جزءين تجاوزا الألف صفحة عام 1981، وفق ما سيمر بنا.

على أية حال فلنواصل المسير ونتابع ما جرى. رأى سعيد العريان، وهو الذي عكف على تأريخ "حياة الرافعي"، "أن كثيراً من الأدباء لا يرضيهم أن يعترفوا للرافعي بيدٍ على العربية، أو يروا له صنيعاً في الأدب يستحق الخلود، إلا حين يذكرون كتابه (تاريخ آداب العرب). وإنه لكتاب حقيق بأن يُذكر فيذيع فضل الرافعي على الأدب والأدباء".

يتابع، "ما من أديب إلا له رأي محمود وثناء مستطاب، وما ناله أحد بنقد إلا الأديب طه حسين الطالب بالجامعة المصرية يومذاك، إذ قال في مقال نشرته له جريدة الجريدة عام 1912، "هذا الكتاب الذي نشهد الله على أننا لم نفهمه"، لكنه عاد فصحح رأيه في 1926، فاعترف بأنه لم يعجبه أحد ممن ألفوا في الأدب إلا الرافعي، فهو، والكلام لطه، "قد فطن لما يمكن أن يكون من تأثير القصص في انتحال الشعر وإضافته إلى القدماء، كما فطن لأشياء أخرى قيّمة أحاط بها إحاطة حسنة في الجزء الأول". وفي إشارة طه إلى الانتحال هنا نظر، على نحو ما سنحيط معركته مع الرافعي خبرا فيما هو مرتقب من الحلقات.

وكتب عنه شكيب أرسلان (أشهر كتــّـاب العربية آنذاك)، "لو كان هذا الكتاب خطًّاً محجوباً في بيت حرام إخراجه للناس منه لاستحق أن يحج إليه. ولو عكف على غير كتاب الله في نواشئ الأسحار لكان جديراً بأن يعكف عليه".

الرافعي في ميزان محمود شاكر

أما المحقق الفذ محمود شاكر (1909 – 1997)، وهو الرجل الذي استقصيت كلمته طويلاً، وانتظرتها منه دون غيره في مجمل آراء الرافعي ومواقفه، لما هو معروف عن مسيرته الوثيقة في تحقيق التراث.

ولشاكر حكاية قد تطول. وقد بحثت وراء ما سطره كثيراً، وتحريت أثره لعدة أسباب جميعها جوهرية في شأن المعلقات والشعر الجاهلي.

يتمثل الأول في أن شاكر، أحد العلماء الثِقاة في علم الجرح والتعديل الذي دعا إليه الرافعي كمنهج في تأريخ الأدب ويبدو أنه عجز عن ضبطه. فيما جاءت جهود شاكر مثمرة وتمكنت من رد الاعتبار إلى تراث العرب، وأعادته إلى نصابه بين ميراث الأمم.

كما كان شاكر، عليه رحمة الله، رأس الحربة التي حسمت معركة "الشك في الشعر الجاهلي" عبر تحقيق العديد من مخطوطات التراث. لعله كثفها في مؤلفه جبار البنية والمنطق "قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام" الذي سنختصه بالذكر في حلقة تالية.

أما السبب الثاني، فيرجع إلى أن سند الرافعي في إنكار خبر تعليق قصائد الجاهلية على أستار الكعبة لهو مما وهب شاكر سني عمره لرده عبر تحقيق عيون التراث، ونجح في وقف المد والطعن بالقصيدة الجاهلية. حدث هذا في كتابه "المتنبي" مع طه حسين، و"أباطيل وأسمار" مع لويس عوض. فهل تجاهل شاكر الرافعي وسط غبار معركة الشك؟

الأمر الثالث والأخير، أنه يكشف عن آفة الأيديولوجية والهوى في التاريخ الثقافي لتلك الحقبة، ويرسم جانباً من السياق الاجتماعي والتاريخي لكثير من كتاب وأدباء رواد النهضة العربية، ما قد يفرض إعادة النظر في ما تضمنته الوقائع والمساجلات التي دارت خلال القرن العشرين، الذي ما إن تنطفئ معركة سرعان ما تشتعل أخرى وسط جو سياسي عاصف كانت مصر الملكية آنذاك تسعى للتحرر من قبضة الاحتلال البريطاني، الذي استمر لـ74 سنة (1882 - 1956).

مرت ليالٍ في مطالعة نصوص المعارك الأدبية، ليتكشف لي أن حُكمَه على الرافعي كان عاطفياً وبعيداً عن قوة البصيرة، والرأي الحاسم اللتين عهدهما قراؤه عليه.

يقول شاكر، "عرفت الرافعي معرفة الرأي أول ما عرفته، ثم عرفته معرفة الصحبة فيما بعد، وعرضت هذا على ذاك فيما بيني وبين نفسي فلم أجد إلا خيراً مما كنت أرى، وتبدت لي إنسانية هذا الرجل كأنها نغمة تجاوب أختها في ذلك الأديب الكاتب الشاعر".

يضيف في تقديم الطبعة الثالثة لـ"حياة الرافعي" الصادرة عام 1955، "امتياز الرافعي بقلبه هو سر البيان فيما تداوله من معاني الشعر والأدب، وهو سر حفاوته بالخواطر ومذاهب الآراء، وسر إحسانه في مهنتها وتدبيرها وسياستها كما يحسن أحدهم مهنة المال ورَبّه والقيام به". وفي موضع آخر يقول، "كان الإيمان في قلب الرافعي دماً يجري في دمه، ونوراً يضيء له في مجاهل الفكر والعاطفة ويُسني له ما أُعسر إذا تعاندت الآراء واختلفت وتعارضت وأكذبَ بعضها بعضاً".

يختم حديثه، "لقد شارك الأوائل عقولهم بفكره، ونزع إليهم بحنينه، وفلج (قيد) أهل عصره بالبيان حين استعجمت قلوبهم، وارتضت عربيتهم لُكنةً غير عربية، ثم صار إلى أن أصبح ميراثاً نتوارثه، وأدباً نتدارسه، وحناناً نأوي إليه".

إلى هنا انتهى قول أنصار الرافعي ورأيهم في صنيعه. أما عما أثير من نقد في "تاريخ آداب العرب"، وقد مرت علينا إشارة إليه، فهذا هو تساؤلنا الذي نستقصي أثره، فـ"هل حقاً وقع الرافعي في الاجتزاء والتدليس؟"، على نحو ما خصه بالنقد المؤرخ الأدبي نجيب محمد البهبيتي (1908 - 1992)، الذي على ما يبدو ظُلم حياً وميتاً.