لنتخيّل أنفسنا في مدينة أميركية بائسة تعيش من المشكلات ما يمنعها من أن تعرف لا راحة البال ولا الطمأنينة في حدودها الدنيا. ولنتخيّل هذه المدينة واقعة تحت ربقة الصراع المتواصل بين رجال العصابات ورجال الشرطة الذين يمكننا أن نفهم ارتباط بعضهم برجال العصابات. ولنضف إلى هذه الصورة شرطيّاً شريفاً، كالعادة، يتحرك وحيداً من ناحية تحت ضغط المؤسسة الرسمية غير الراضية عنه، ومن ناحية ثانية تحت رقابة رجال العصابات الذين يريدون بأي حال من الأحوال منعه من القيام بعمله.

يعرف متابعو السينما البوليسية الأميركية، لا سيما ما أُنتج منها في سنوات الأربعين والخمسين أيام الأسود والأبيض الرائعة، أن هذه الصورة التي رسمنا خطوطها أول هذا الكلام، تكاد تكون الصورة المعهودة في العدد الأكبر مما يسمى "فيلم نوار" أي سينما الجريمة البوليسية. والآن على سبيل التغيير بعض الشيء لنفترض وجود مجرمَيْن أصيبا بفعل تجارب مختبرية بمرض رئوي قاتل يشبه إلى حد بعيد وباء كورونا، الذي تعانيه البشرية اليوم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

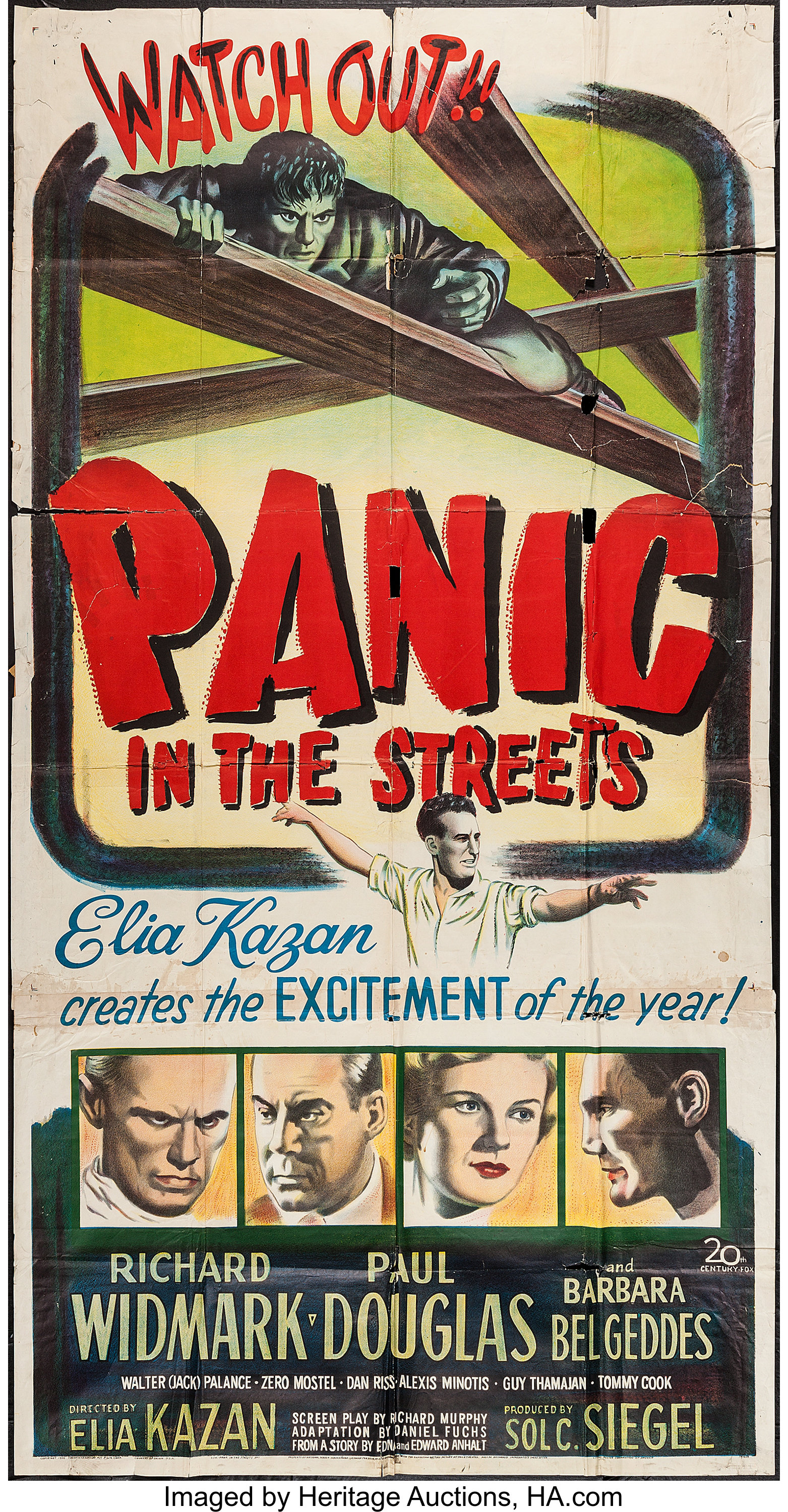

بالطبع، الفيلم الذي تخيلناه ونتحدث عنه هنا صُوّر عام 1950 يوم لم يكن فيروس كورونا موجوداً. بل في زمن كانت البشرية قد نسيت فيه ذلك النوع من الأوبئة. لكن إيليا كازان، المبدع السينمائي الهوليوودي من أصول تركية - يونانية فعلها يومها وتخيّل موضوعاً لفيلمه "رعب في الطرقات" إصابة شخصين من مدينة نيو أورلينز بفيروس يتشابه تماماً مع كورونا ويصيب الجهاز التنفسي إصابة قاتلة. ناهيك عن أنه يُعدي بسرعة رهيبة ويتفشى بشكل أسرع، وبالتالي يجب العثور على المصابَيْن مهما كلف الأمر، وإلا فإن الوباء سوف ينتشر في كل مكان بمدينة لا يمكن السلطات أن تفرض عليها أي حظر، ولا تتوافر فيها بعد تلك الوسائل الإعلامية السريعة التي تنبه الناس.

الحكاية نفسها قبل 70 عاماً

في مواجهة "رعب في الطرقات" نجد أنفسنا أمام وضعية تكاد تنطق بما قد يحدث اليوم في أي مدينة بالعالم، ولكن فيما تبدو الحلول اليوم، رغم قسوتها و"غلاظتها" سهلة إلى حد ما، علينا أن نتخيّل الكارثة التي كانت الأوضاع عليها في عام 1950، حين استنبط كازان ومنتجه سام شبيغل وكاتب السيناريو العامل معه ذلك الموضوع الذي بدا غريباً إلى حد بعيد. وبالنسبة إلينا يبدو اليوم سابقاً زمنه بسبعين عاماً بالتمام والكمال.

طبعاً لن ندخل هنا في تفاصيل الحكاية والمطاردة الرهيبة لمصابين بالوباء اختفيا تماماً، وراح الشرطي يبحث عنهما مرتعباً، فيما الشرطة تبحث عنهما لأسباب أخرى ويعرقل ذلك كله مناخ الصراعات على النفوذ في المدينة.

ما يهمنا هنا هو ذلك التشابه الجوهري بين الحالتين، وكم كان إيليا كازان مستبقاً الزمن في جعل الجزء الأساس من فيلمه مرتبطاً بموضوع كان خارج كل حساب في ذلك الحين؟. ولنذكر هنا أن كازان، الذي كان يشتغل سينماه، وبشكل استباقيّ أيضاً، على مستوى الواقعية الاجتماعية هو الآتي من المسرح اليساري المرتبط بهموم الناس. فبعد كل شيء من الواضح أن الجانب البوليسي في الفيلم كان أقل جوانبه أهمية بالنسبة إلى مخرج، كان قد حقق أفلامه السابقة انطلاقاً من روايات معروفة، ويستعد الآن للقفز إلى تلك السينما الاجتماعية التي سيرتبط بها اسمه. ناهيك عن ارتباطه خلال المرحلة التالية بشأن أقل مجداً كما سنرى بعد سطور. فايليا كازان عرف كيف يجعل لنفسه مع "رعب في الطرقات" مكانة سينمائية مدهشة من الناحية الفنية؟، وهو الذي سيكون فيلماه التاليان "فيفا زاباتا" و"عربة اسمها الرغبة".

الخيانة والأسئلة الحائرة

لن نعرف أبداً كيف استعرض إيليا كازان مسار حياته خلال سنواته الأخيرة قبل أن يرحل عن 94 عاماً. لكننا نعرف أنه قبل عشرين عاماً من رحيله، استعرض أمام الملأ ذلك المسار في كتاب عنوانه "حياتي" يومها. ورغم أن كازان يعتبر من عمالقة فن السينما في العالم، وزاد مساره المهني عن 6 عقود، فإن أحداً من القراء لم يهتم بإنجازاته الفنية، مقدار ما اهتموا بفصل من حياته كان يمكن أن يكون عابراً، لكنه ظل عصياً على العبور.

هذا الفصل حدث بداية سنوات الخمسين يوم كان إبداعه السينمائي يقترب من ذروته، ومباشرة بعد إنجازه "رعب في الطرقات"، والنجاح الذي حققته عروضه. يومها وُصم الفنان إلى الأبد، إذ أعلن أمام لجنة "مطاردة السحرة" المكارثية تخليه عن مبادئ الماركسية التي سبق له اعتناقها في الثلاثينيات والأربعينيات، كما وشى برفاق له من "الحمر" الحقيقيين أو المزعومين إبان تلك الحملة. وهي وشاية ظلت هوليوود، وأهل السينما في أوروبا كلها، في حال عجز عن غفرانها.

يومذاك، وببساطة، بدلاً من أن يواجه كما فعل دالتون ترامبو وبن بارزمان، وبدلاً من أن يسلك سبيل المنفى كما فعل جوزف لوزاي مثلاً، آثر إيليا كازان الوشاية وكسب رضىا لجنة النشاطات المعادية لأميركا. لكن ذلك لم يفده على الصعيد الإنساني، إذ سرعان ما وجد نفسه منبوذاً من رفاقه السابقين كما من الحياديين، من دون أن يكسب رفاقاً جدداً كانوا بعيدين منه ومن تاريخه السياسي سنوات ضوئية.

لكن من الناحية المهنية، وفّر له الأمر موضوعات للكثير من أفلامه التالية، التبس فيها بُعد الندم ببُعد التبرير. ووصل هذا الالتباس إلى ذروته في واحد من أواخر أفلامه، "الزائران" 1971، حيث حكى حكايته مواربة من خلال جندي يشي برفاق له ارتكبوا جريمة في فيتنام، وها هم الآن آتون للانتقام منه. بعده لم يحقق إيليا كازان سوى فيلم واحد أخير هو "آخر العمالقة" 1976، عن رواية لفيتزجيرالد. يراجع فيها موقفه من هوليوود. هنا أيضاً طغى الالتباس من خلال شخصية كاتب سيناريو شيوعي يجابه هوليوود نقابياً.

تبرير لا بد منه

بيد أن كازان استغرق وقتاً قبل أن ينتقل من اليقين إلى ذلك الالتباس الذي رآه البعض صحياً لديه، إذ إنه بعد الوشاية عام 1951، حقق فيلماً يسخر من جدوى الثورة وهو "فيفا زاباتا"، وآخر يبرر الوشاية تحت ذريعة فساد العمل النقابي ونعني "على رصيف الميناء" 1954. ومع هذا لم تكن كل أفلام كازان منذ ذلك الحين تبريرية أو ملتبسة، بل كان بعضها محطات في تاريخ السينما: "شرقي عدن" 1955، "بيبي دول" 1957، "النهر المتوحش" 1960، ناهيك عن "أميركا أميركا" 1963، و"روعة على العشب" و"التدبير" 1969 أحد آخر أفلامه.

والحال إن كازان الذي انصرف إلى الكتابة بعدما توقف عن الإخراج خلال ربع القرن الأخير من حياته، استعاد في بعض أفلامه الأخيرة خيط الإبداع الذي كان ربطه بماضيه، وهو اليوناني من أصل تركي، المولود تحت اسم الياس كازانجوغلوس في اسطنبول عام 1909 كما يفيدنا. مثلاً، فيلمه الذاتي "أميركا أميركا".

كازان الذي هاجر في صباه إلى أميركا درس في جامعة يال، ثم اجتذبته برودواي، بالتزامن مع الأفكار اليسارية أيام الأزمة الاقتصادية الكبرى. وانضم إلى الفرق المسرحية التقدمية إلى جانب كليفورد أوديتس وحقق أعمالاً لافتة من تأليف آرثر ميلر "موت بائع جوال"، وتنيسي ويليامز، الذي كان ينقل إلى الشاشة مسرحيته الأشهر "عربة اسمها الرغبة" عام 1951، حين انقض عليه المكارثيون فخاف خوفاً من الصعب اليوم فهمه. خوفاً عاش بقية حياته يحاول هو فهمه، من دون أن ينصرف عن فنه، بل حتى عن رغبته في أن يضخ الحياة الفنية بمواهب جديدة، كما فعل حين شارك لي سترسبرغ في تأسيس "استوديو الممثل"، أحد أهم مراكز تعليم الفن الدرامي في العالم. وكان هذا كله كافياً لمنحه قبل أربع سنوات أوسكاراً خاصاً عن مجمل إنجازه السينمائي.