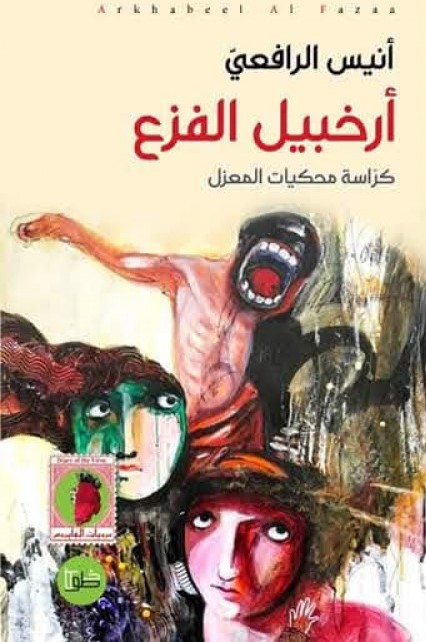

بصدور كتابه الجديد "أرخبيل الفزع: كرّاسة محكيات المعزل" عن دار خطوط للنشر(2020)، يكون القاصّ والمُبدع المغربي أنيس الرافعي، قد وصل في مسيرته الإبداعية إلى 20 كتاباً، عمل من خلالها على مدار سنوات، أن يظلّ حاضراً داخل المشهد الثقافي المغربي الجديد قاصّاً وكاتباً وإعلامياً. غير أنّ هاجس الكتابة الأدبية لديه، بقي هو الشاغل الأساس والمُمميّز في مساره الإبداعي، ففي كتابه الأخير "أرخبيل الفزع" يتحرّر الرافعي من نمط الكتابة المألوف في كتبه الأخرى، ليعمل هذه المرة، ليس فقط على نصوص قصصية تمزج الواقعي بـ"الفانتازي"، وإنما على مُعانقة عوالم تشكيلية وفوتوغرافية وكتب أدبية وتأملات شخصية، تنقل ما يرّج في جسد المرء لحظة الحجر الصحي الذي أصاب البلد منذ منتصف مارس (آذار)المنصرم، وكأنّ الكاتب هنا، يتّخذ من هذه اللحظة وآلامها لقول ما لا يُقال، أو للتعبير عن قضايا ومسائل روحية وذاتية تعنيه هو، أكثر مِمّا تعني الآخر. إنها طريقة ناجعة للتملص من تقريرية اللغة ومرض النسقيّة الموضوعية في محاولة جعل الكتابة عبثية، لا تتّسم بأيّ تنظيم ولا يجمعها خيط ناظم سوى شغف الانتماء إلى الذات نفسها. وهذا الأسلوب في الكتابة، نلمحه في بعض المجاميع القصصية الأخرى لأنيس الرافعي، الذي يحتلّ فيها الجسد أهمية كبرى على حساب الفكر.

يكتب أنيس الرافعي في "أرخبيل الفزع" بجسده وحواسه، من دون أن يعطي إمكانية للعقل أن يتدخّل ليهدم ويُفكّك الأشياء والعوالم الإبداعية إلى ما يخدم عقلانيته ومنطقه. بل إنّ الجسد عنده له سلطة أقوى على العقل المُغيّب تماماً من هذه النصوص المتأرجحة بين الكتابة القصصية والكتابة الميتا نقدية، ولكن يجمعها الشغف بالجمال والتفكير القلق والألم المشترك، الذي ينكّل يوميات الإنسان لحظة ما آل إليه العالم. فهذا الألم، لا تنقله لنا لغة أنيس الرافعي الإبداعية فقط، بل حتى اللوحات والصور الفوتوغرافية، فهي تخلق هذا الإحساس بالمأساة والألم وتعطي الانطباع بأنّ المسألة مصيرية وتشغل بال الرأي العام، بخاصة أنّ هذه الأعمال الفنية خلقت نوعاً من التماهي الحقيقي بين المكتوب والبصري وجعلتهما يُشكّلان وحدة بصرية متناغمة، تهجس بمقاومة المرحلة ويوميات المعزل. وجعل الكاتب الذات تدخل في حوار تأمّلي مع الفنان أو الآخر، لكن من دون تهييئ ظروف لذلك، وإنما جاءت وتبلورت وفق سياقات تلقائية أدبية وفنية بامتياز.

بين النص والفن

إنّ وجود هذه الأعمال الفنية والأدبية على طول صفحات وخريطة الكتاب التي أهدى عبرها الكاتب كلّ نصّ مكتوب إلى شخص ما داخل حقل الثقافة العربية، ليس إلّا مطية للتعبير عن أفكاره وهواجسه وقيمه وتصوّراته وتمثّلاته لمفهوم الحجر وأيضاً تجاه هؤلاء الأشخاص. إلاّ أنّ النصوص الأخرى ذات الطابع الفني، كانت الأكثر غنى وقوة وتخرج عن باقي النصوص التقريرية الأخرى. فهذه الأعمال تُتيح للرافعي قوة تأمّلية بحكم تركيبية العمل التشكيلي، الذي ينضح في العادة بسحر الغموض ويجعل المرء يطرق التفكير وباب التأويل ويهمّ بالتقاط مكبوت أيّ عمل فنّي وأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية. فالعمل الفني من منطق الجمود يعطي للمرء هذه الإمكانية في التفكير وحرية أكبر أمام شراهة التأويل، كما هو الشأن لدى أنيس الرافعي، الذي لم يعمل على تفكيك هذه الأعمال الفنية على مستوى المادة والتقنية والأسلوب، وإنما ظلّ مُقيماً في تخوم اللغة.

وهذا أمرٌ مميّز في الكتاب، لأنه جعل من هذه النصوص العاشقة تدخل في سجال أدبي وفنّي، قِوامه لغة أدبية عاشقة، تنطلق من الذات و تتمثّل مفهوم الجميل في هذه الأعمال الفنية، من دون أن تقع في فخّ "الإسقاط المعرفي" على مستوى الأسلوب والتيارات والمدارس التي تنتمي إليها هذه الأعمال الفنية. مع العلم أن هنالك نصوصاً فكرية، يشتغل فيها أنيس الرافعي وتتبدّى بشكل خفيّ في تحليل بعض النقاط الفكرية، تؤتث سياقات الأفكار والمواضيع، ولكن سرعان ما تختفي هذه "السرديات الكبرى" لتعود تأمّلات الرافعي وتستعيد فتنتها بشكل أقوى وأروع، مُعيدة صياغة العوالم الفنية من جديد بلغته وشعوره وواقعيته وفانتازيته.

الذات والتخييل

كل هذا جعل من شكل الكتابة لديه، يتّخذ أبعاداً ذاتية وخيالية عاشقة، لا يُمكن أنْ نُصنّفها إلّا بالنصّ الجامح، الذي لا يستقرّ عند نقطة ارتكاز واحدة، بل يجعل من الكتابة إزميلاً، يُنقّب من خلاله عن المُتوارى في أجسادنا، لحظة الحجر الصحي الذي طاول البلد. وذلك عبر نصوص مُستقطعة مُتشابهة في الحجم والطول وموسومة بهاجس المُغايرة والاختلاف ومطبوعة بالتشظّي الصوري ومُنفلتة من سُلطة النموذج في الكتابة. إنها محاولة صادقة من الرافعي للبحث عن جماليّات كتابة جديدة، لا تستقرّ عند حدود الرؤية والفهم المُتداول وإنّما تخترق هذا المحظور داخل مفهوم الكتابة نفسها، بغية خلق مساحة أخرى لبلورة أفكار جديدة في عدد من القضايا الوجودية. وذلك انطلاقاً من هذه الأعمال البصرية، التي يحرص على أنْ يتنزّل فيها مفهوم التأويل قيمة أكبر، ليس فقط كخطوة منهجية وإجرائية وإنّما كنسق للتفكير في مداخل الفنّ وشغاف الروح.

حتى إنّ الكتابة لديه تُسمي الأشياء باسمها وتعجن اللغة باسمها وليس باسم العمل الفني، لأن هذا الأخير كما أسلفنا الذكر، ما هو إلّا مطية للبوح أو هو في الأساس تحريض اللغة على اختراق الصمت والخوف اللذين طبعا فترة الحجر الصحي. بهذا المعنى يكون كتاب الرافعي هذا، شهادة حقيقية بألمها وجرحها عن مصير المثقّف والمُبدع والفنّان في أحلك الفترات المُخيفة التي تمرّ بها البشرية جمعاء، إذْ يتأكد مع كل مرحلة أنّ الفنّ كان وسيظلّ تلك القوة الساحرة الخفيّة التي تُجمّل حياتنا اليومية أمام هول ما نتعرّض له من لدن اليومي. وبالتالي تبقى هذه الشرارة الخفيّة بين أصابع كل فنّان، هي ما يُنير لك السراديب المُظلمة والليالي المُعتمة في درب الحياة والكتابة والتفكير.