أكثر من مجرّد رسّام وكاتب ومبتكر لـ "الفن الخام"، الفرنسي جان دوبوفي (1901 ــ 1985) منظِّر لامع ومثير للجدل فرض نفسه كأحد أبرز وجوه المشهد الفني في القرن العشرين بصوغه نقداً راديكالياً لفن أوثقافة زمنه وبجعله من الابتكار المتجدِّد دوماً ركيزة إبداعه وفكره. وباستثماره داخل عمله الفولكلور الشعبي ونظريات علمَي الاثنولوجيا والطب النفسي، ساهم مع الحركات الطليعية المعاصرة له في تفجير الحدود التي كانت تفصل الميادين العلمية والفنية بعضها عن بعض، ملغياً في طريقه ذلك الاعتقاد بفنٍّ "بدائي" وفاتحاً دروباً جديدة للخلق.

من هنا اهتمامنا بمعرضه الحالي، "جان دوبوفي، بربري في أوروبا"، الذي ينظّمه "متحف جنيف الإثنوغرافي" ويمنحنا منظِّموه فرصة فريدة لرؤية كيف بلور هذا الفنان أسلوبه التشكيلي والكتابي انطلاقاً من الأبحاث النظرية والتطبيقية التي كرّسها لما سمّاه بـ "الفن الخام"، مقدّمين لنا إنتاجه الفني في كلّ تنوّعه، مع التركيز على اللوحات والرسوم والمنحوتات والكتب الناتجة من تأمّله الثابت والشغوف بمحتويات متاحف الفنون الشعبية والإثنوغرافية التي تردّد عليها والمجموعات المرصودة لفن المجانين والأطفال، وبالتالي بتلك "الأعمال التي أنجزها أشخاص لم تلوّثهم أي ثقافة فنية"، على حدّ قوله.

معرضٌ مهم إذاً تكمن قيمته أيضاً في عدم توزيع منظّميه الأعمال الفنية التي يتألف منها ضمن ترتيب زمني تقليدي، بل ضمن سعي إلى مفصلة عمل دوبوفي وفكره وفقاً لثلاثة محاور: الإنسان العادي، عالِم الإثنوغرفيا، وناقد الثقافة الذي قاد هجوماً عنيفاً على الفن الأكاديمي وقواعده ودعا إلى ممارسة فنٍّ جديد بلا قواعد أو نظام محدَّد، فنٍّ "خام" محرَّر من أي إرثٍ أو تنميط ثقافي.

إنسان بدائي جديد

ولخلق هذا الفن، ارتكز دوبوفي على فكرة تقول بانبثاق إنسان "بدائي" جديد سمّاه "الإنسان العادي"، إنسان بات الفن بفضله يكمن في ما هو عادي ومشترك وعامّي، وبالتالي في الحياة اليومية لكل واحد منّا. من هنا اهتمامه بجميع أشكال الفنون، وخصوصاً برسوم الأطفال ونزلاء المصحّات العقلية وبقطع الفنون الشعبية. وفي الواقع، شكّل "الإنسان العادي" بالنسبة إليه طريقة لتحديد نفسه وموقعه داخل العالم عموماً، وعالم الفن خصوصاً، وفي الوقت نفسه، موضوعاً للوحاته ورسومه، والتمثيل الأدقّ للفنان الأصيل. الأمر لا يتعلّق إذاً بافتتان كالذي عبّر عنه بعض فناني الطلائع بكل ما يمتّ بصلة إلى الثقافة الشعبية، بل بتأمّلٍ يرى في النشاط الفني سلوكاً عادياً ملازماً للجنس البشري. تأمّل ناتج من اختبار دوبوفي أهوال الحرب العالمية الثانية الذي دفعه مباشرةً بعد هذه الحرب إلى استثمار قيم التواضع والبساطة في خطّه بورتريه للكائن البشري، وإلى رفض مفهومَي "الموضوع الجميل" و"الإنسان البطل" اللذين يقعان في طبيعتهما "خارج العادي".

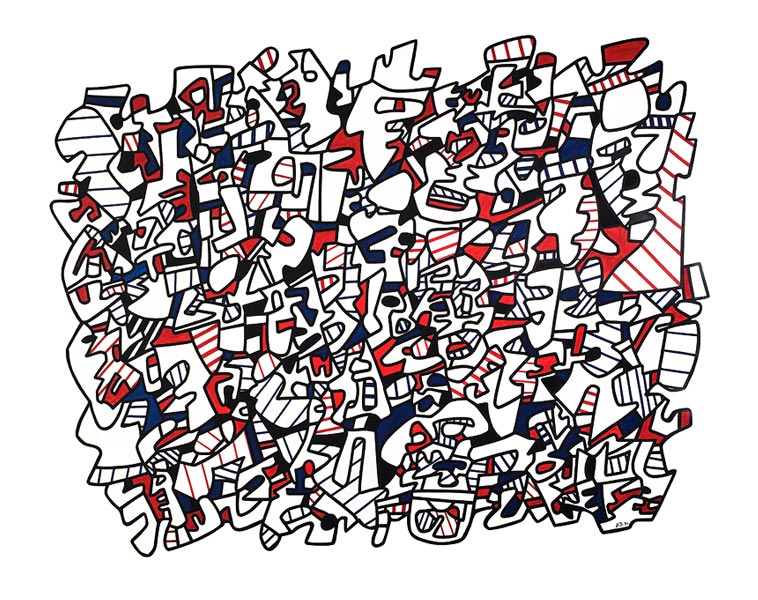

ومنذ تلك الفترة، سعى الفنان أيضاً إلى التخلّص من فكرة كانت شائعة بين النقّاد تقول بأن مصدر فنّه الحصري هو الفن البدائي، عبر إنجازه لوحات بأسلوب يجمع تأثيرات مختلفة، كسلسلة "أورلوب" أو "سيرك باريس" أو "مسارح الذاكرة". وهذا لا يلغي حقيقة أنه تشبّع إلى حد كبير بين الحربين العالميتين بفنون أفريقيا "البدائية" التي لبّت توقه إلى الجوهري والبسيط. لكن الصحيح أيضاً هو أنه انطلق في الفترة نفسها في تجميع رسوم للأطفال حدّدت دراسته إياها بشكلٍ كبير أسلوبه، قبل أن يؤدّي اكتشافه رسوم الغرافيتي دوراً مركزياً في بلورة هذا الأسلوب.

وفعلاً، بفضل المترو الباريسي والرسوم التي كانت تغطّي جدرانه، رفع دوبوفي صورة "الإنسان العادي" إلى مستوى الأسطورة. مكان جميع اللقاءات والتساوي المشدود إلى الأسفل، ألهمه هذا الفضاء المشترك كثيراً لاكتشافه فيه، أفضل من أي مكانٍ آخر، "بطله المضاد"، وتشكيله مسرح تطوّر ذلك الإنسان الذي يمارس الفن بعفويّة، من دون أي حاجة إلى اعتراف بهويته.

أما بالنسبة إلى المحور الثاني في المعرض، "دوبوفي عالِم الإثنوغرافيا"، فليس لأن كلود ليفي ستروس كتب للفنان رسالة عام 1948 قال له فيها إن جهده هو "الوحيد القيِّم أمام إفلاس الفن"، يتوجّب منحه شهادة في علم الإثنوغرافيا. فصحيح أنه التقى وتناقش مع عدد مهم من الباحثين في هذا المجال ومن مجمّعي قطع الفنون "البدائية"، وأنه انغمس في حياة قبائل الطوارق في صحراء الجزائر ثلاث مرات، بين عاميّ 1947 و1949، لكن هذا لا يجعل منه عالِم إثنوغرافيا، كما يحاول المعرض الترويج له، بل فناناً عرف كيف يستثمر النظريات الاثنوغرافية لإثراء عمله الفني وفكره، وتجربته الجزائرية الغنية تحديداً للتشكيك بمفهوم "الفن البدائي" وبفكرة التصحّر الثقافي في المنطقة المذكورة. ومع ذلك، تشهد الرسوم التي أنجزها آنذاك، بمواضيعها المنمّطة (البدوي، الجمل، شجر النخيل...)، على عدم تمكّنه من التخلّص من منظور الإنسان الأبيض داخل مستعمَرة.

الصحراء الجزائرية

يبقى المحور الثالث في المعرض الذي يتوق إلى كشف الجانب الثوري لدوبوفي بدعوته إلى الانحراف بوجهة النظر الفنية عن مركزها، إلى دبِّ الهلع داخل اللغة، إلى إحياء المادّة وتقويض المعتقدات من أجل بلوغ الفن الخام. دعوة التزم كلياً بها داخل فنه أولاً، عبر تفجيره مفهوم الأبعاد ومضاعفته زوايا التأمّل في مشهدٍ ما وممارسته الرسم بحيوية شبه آلية لا تحترم أي قاعدة تقليدية، ثم داخل كتاباته حيث سعى إلى تثوير اللغة لاقتناعه بأن "تغيير فكرنا يبدأ بتغيير لغتنا"، وبأن الثورة الأدبية لم تحصل بعد وتمرّ حتماً بتجديد طريقة كتابتنا. وفي هذا السياق جاء ابتكاره "المصطلحات المطلقة" التي استوحى فكرتها من الفارق الذي لاحظه بين العربية المحكية والعربية الفصحى أثناء وجوده في الصحراء الجزائرية، ودفعه إلى كشف واستثمار الفارق بين الفرنسية المحكية والفرنسية المكتوبة بهدف أن يرد إلى هذه اللغة سطوتها الشفهية، وبالتالي فجاجتها الأولية.

ومن هذا المنطلق كتب عام 1947 إلى صديقه الناشر والكاتب الفرنسي جان بولان: "أعمل في كتاباتي على اقتلاع الأدب من الثقافة، وعلى منحه "أنماطاً كتابية محرَّرة وثائرة كي أعود بالكتابة إلى أرضية خلقٍ صافٍ ومنعتق من القوالب المنمَّطة والمعقِّمة". مسعى وضحّه في الرسالة التي وجّهها إلى صديقه المستعرِب الفرنسي جاك بيرك عام 1982، بقوله: "على المستوى الكتابي، الاختبارات الوحيدة التي تستهويني اليوم تذهب في اتجاه الكتابة بشكلٍ سيء، ولا أعني سيء قليلاً بل كثيراً وكما لم نكتب من قبل. أنا على قناعة بأن ذلك يقود في النهاية إلى اكتشاف حقول رائعة وفضاءات خلقٍ حقيقية. تجديد الأدب يتطلّب أن نكتب مثل خنزيرٍ برّي، وليس مثل خنزير مدجَّن". مسعى مثير وجريء على المستوى النظري، لكن دوبوفي فشل، في نظرنا، في بلوغه لكونه لم يكتفِ بتبسيط اللغة وتقريبها من المحكية الشفهية، بل وضع لها قواعد جديدة صارمة (وهو ما يناقض مسعاه!) واستبدل الدوال (signifiants) التقليدية فيها بأخرى مقعَّرة، من ابتكاره، مدَّها بدلالات جديدة ومجهولة، ما يجعل من قراءة نصوصه وفهمها مهمة عسيرة، كي لا نقول مستحيلة.