على الرغم من أن للرواية السودانية واقعها الخاص، وخصائصها المميزة، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إليها بمعزل عن النشاط الروائي العالمي وتأثرها به، سواء من حيث الشكل أو المضمون. يقودنا ذلك بالضرورة إلى طرح تساؤلات عدة تلقي الضوء على الكثير من النقاط ذات الصلة، التي من أهمها موقع الإنتاج الروائي في السودان ومدى تأثره بالواقع السياسي؟ وهل هنالك ازدهار في هذا الإنتاج من حيث الكم والكيف؟ وما طبيعة مدى انتشار الرواية السودانية خارجياً وما اكتسبته من خبرات وتأثير وتأثر؟

جذور الازدهار

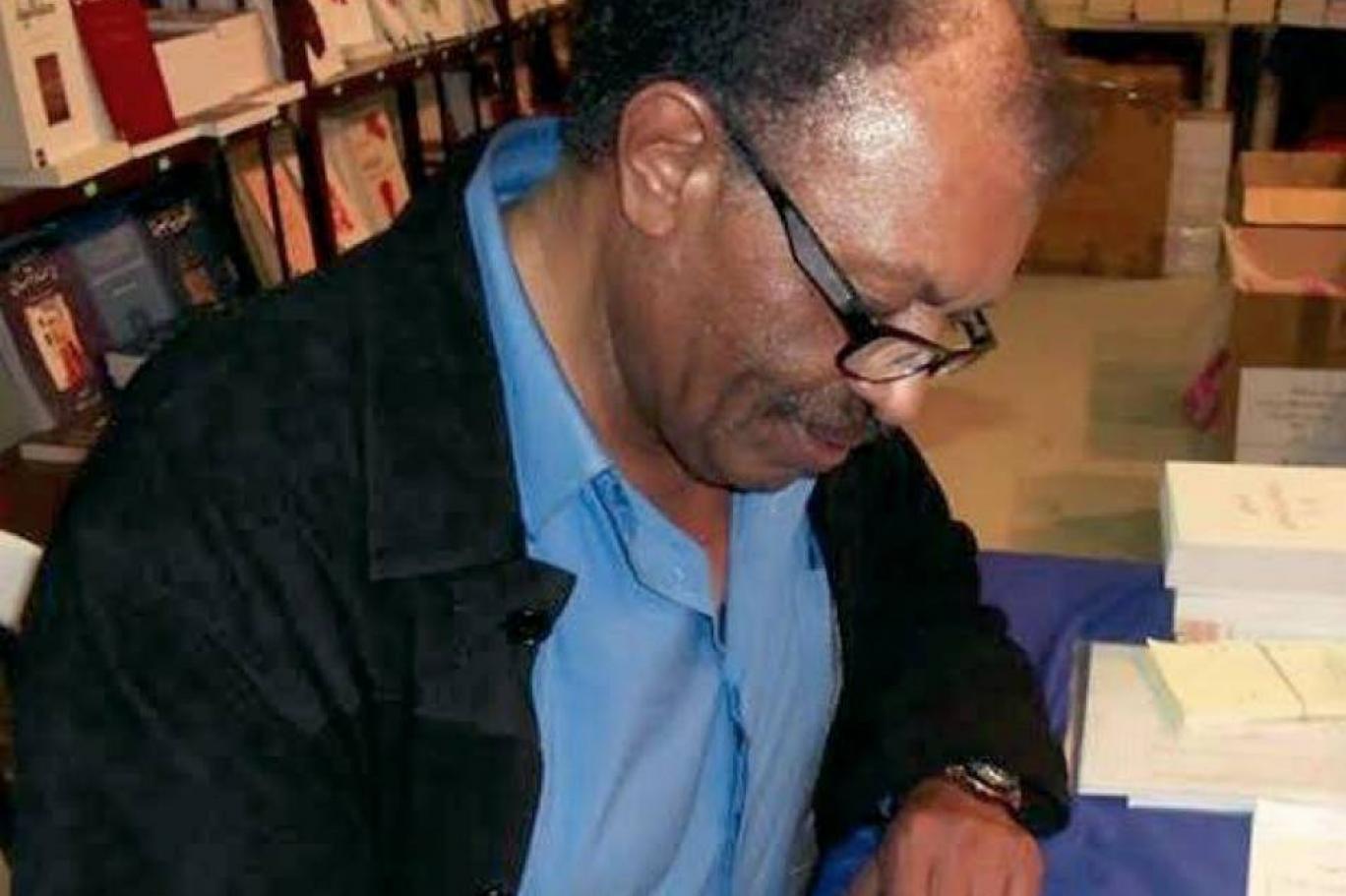

يوضح الروائي والكاتب والناقد الأكاديمي السوداني هاشم ميرغني أن "الرواية اليوم تمثّل المشهد الأكثر خصوبة وتنوّعاً وانتشاراً في المشهد الثقافي السوداني، مثلما هي حال الرواية في المشهد الثقافي العربي والعالمي عامة. فمنذ بداية تسعينيات القرن الـ20، شهدت الساحة الثقافية ما يشبه بركاناً سردياً ما زالت تتوالى حممه. على مستوى الكم فقط، وللمقارنة بين روايات ما قبل عقد التسعينيات، وما بعده، فإن عدد السودانية منها الصادرة منذ عام 1948، الذي شهد ظهور أول رواية هي "تاجوج: مأساة الجمال والحب" لعثمان محمد أحمد هاشم (1897-1981)، وحتى عام 1989، لم يتجاوز الـ90 رواية في أفضل التقديرات، فيما شهدت الفترة الممتدة من مطلع تسعينيات القرن الـ20 إلى وقتنا الراهن، ظهور حوالى 500 رواية تقريباً، بل إن عاماً واحداً هو عام 2019، كشف عن 48 رواية وفقاً للبيلبيوغرافيا القيمة التي أعدّها الروائي عاطف الحاج سعيد عن روايات العام الماضي، ونشرت في مجلة "كتابات سودانية" في عددها ما قبل الأخير".

ويضيف: "بدأت تتعدد جذور هذا الازدهار ببروز جوائز محلية وعربية عدة، فضلاً عن انفتاح باب النشر على سعته في الخارج والداخل وانتزاع الرواية السودانية بعض مكانتها المستحقة في المشهد العربي على يد روائيين أمثال عبد العزيز بركة ساكن والحسن البكري وحمور زيادة وليلى أبوالعل وأمير تاج السر وأحمد الملك ومنصور الصويم وغيرهم. إضافةً الى انفتاح الفضاء السيبراني الذي اتسع للنشر بعيداً من عسف الرقابة ولجان النشر التقليدية، أضف إلى ذلك ازدهار الصوت النسوي السردي المتمرد على قرون من الوصاية الذكورية،. وهلم جرّا، وهذا على مستوى المسح العام فقط".

كابوس الإنقاذ

لكن على مستوى المنجز السردي، يقول ميرغني: "لقد انخرطت الرواية التسعينية في جدل حاد مع مجريات الواقع التسعيني الخانق، وشاء القدر لها أن تولد من رحم كابوس "الإنقاذ" وتحيا في مناخه الخانق حتى الإطاحة الباسلة به في ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. ولهذا فقد شقّت طريقها طوال ثلاثين عاماً بين أقبية القهر السياسي والاختلال الاجتماعي وشتات المنافي وأرصفة الهامش وعسف الأيديولوجيا الإسلاموية التي حاول النظام فرضها عنوة في بلد ظل يزدهي طوال تاريخه بتنوعه وتعدده واختلاف أعراقه. أما إذا استثنينا الأسماء الكبيرة في الرواية السودانية أمثال الطيب صالح وابراهيم إسحق وعيسى الحلو، فإن رواية التسعينيات، وما بعدها قد أحدثت ما يشبه قطيعة جمالية ومعرفية مع الحقبة التي قبلها، وقد تجلّى ذلك في فتوحات عدة، ربما كان من أبرزها اندلاع السيرة الذاتية كواقع ملامس يتسع للمتخيّل، ينهل منه الروائي ويستعير بعض تقنياته. وكذلك اللجوء إلى التاريخ كاستعارة كبرى يطرح الروائي من خلالها أسئلة الراهن، والاشتغال الدؤوب على المهمّش والمكبوت والمسكوت عنه عبر ضفيرة سردية تعيد إلى الواقعي متخيّله الذي أهمله السرد ومفرداته الصغيرة التي تسرّبت من ثقوب التاريخ الرسمي".

ويتابع: "هذه الإفادة المقتضبة لا تستطيع البتة الإحاطة بتنوّع المشهد الروائي السوداني وثرائه العريض، ولكن لا يمكنها أن تكتمل ما لم نشِر ولو بإيجاز مخلّ، إلى واحد من أهم المشاريع السردية في رأينا، ليس في السودان فقط، إنما في العالم بأسره بحسب اطّلاعنا، وهو المشروع السردي الشاهق للقاصّ والروائي ابراهيم إسحق (مهرجان المدرسة القديمة، وحدث في القرية، ووبال في كليمندو، وحكايات من الحلالات)، وهو مشروع لم يحتلّ أبداً مكانة قيّمة في السرد العالمي لأسباب عدة، منها أن كل أعمال ابراهيم إسحق نشرت ووزّعت وقُرئت محلياً ولم تتَح لها فرصة النشر عبر دور عربية أو عالمية وتسويقها خارجياً مثلما حدث لأعمال سودانية أخرى. ولم تترجم كذلك إلى اللغات الأوروبية، لذا يلزمنا جهد شاق من أجل نشرها وترجمتها وتسويقها عربياً أو عالمياً. أما ما يشاع عن وعورة لغته التي تنزاح عن لغة السرد السائدة، فهي ما سيكون جواز مروره إلى العالمية لأنها ستقدّم إلى العالم عبر هذه اللغة بالذات، كوناً سردياً ليس له مثيل".

الانتشار الخارجي

في المقابل يشير الكاتب والروائي السوداني عمر الصائم، إلى أن السودانيين يدخلون في حقبة جديدة من نموهم الوطني، ينتج من أزماتهم ما يمكن أن يطلق عليه عصر تدوين سوداني خاص. بالتالي تأخذ الرواية مساحة أكبر في مشهد الكتابة بوصفها فنّاً متمكّناً من تقديم تجربة الإنسان في معارفه وبكائياته، فهو عصر الرواية المذهّب وليس الذهبي، إذ ليست لها قصبات السبق في المقروئية بين عامة الناس، فما زال الكثيرون يفضلون مشاهدة الحكايات ممثلة على قراءتها، وفي الوقت ذاته ما زال للشعر بريقه القديم مدغدغاً القيم المحلية الحميدة أو المرذولة".

ورداً على سؤال "ما الذي طلى الرواية بماء الذهب وعلّقها على ستار المشهد الأدبي؟ يجيب الصائم: "ثمة عوامل ذاتية يرتبط بها كفنّ يصنع حضوره، وعوامل أخرى محايثة لا تمتّ لها بصلة فنية منها طرائد الجوائز، وما يستتبعها من هالة المال والأعمال والإعلام، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي التي جعلت الكاتب الروائي ينحت في الصخر بمساعدة أقاربه وأصدقائه ليحمل محفّة من حجر يحمل عليها نصّه بغضّ الطرف عن قيمته الأدبية".

ويلفت إلى غياب دور اتحاد الكتاب ودور النشر ووزارة الثقافة عن هذا المشهد، قائلاً: "قطعاً لا أعني وجود لافتة لهم، فما أكثر اللافتات وأقل المؤسسات، وكنتاج لهذه الظاهرة المتمثلة في غياب المؤسسات، ولأهمية أن يقرأ الآخرون ما يكتبه كتّابنا هنا، تصدى لمهمة التبليغ عنّا نفرّ ليس بالقليل، حتى صار المسعى للانتشار الخارجي ظاهرة سودانية بامتياز. وفي تصوري أنه هدف نبيل على الكاتب أن ينفصل عنه ليتحقق بقوة العمل الفني، ويسعى مع آخرين إلى تطوير واقع الكتابة وهذا من أجل الانتشار. بيد أن ما حققته الرواية السودانية من مقروئية خارج الديار ليس بالشيء الهيّن ويصلح أن يكون أساساً ننطلق منه. أما أن يتحوّل سؤال الانتشار إلى هاجس يؤرق حياة الكاتب، ويؤشر إلى مسارات سلوكه الثقافي، فإنه سينتج أنواعاً متباينة من التباغض والأنانية وإقصاء الآخر من المشهد الخارجي. ولي في ذلك شواهد جمّة نتجت كلها من تحوّل سؤال الانتشار الخارجي إلى طاقة سلبية في جسد الكتابة الروائية. بلا شك سننتشر لأن لنا أعمالاً تستحق ذلك، وسيكون ذلك هدفنا لأننا نحبّ أن يقرأنا الآخر ليس لأنه سيطرح علينا سؤال أين أنتم؟".

ويبيّن الروائي الصائم "أن دور الكتّاب الشباب هو أن يكتبوا متجرّدين ليحققوا أهداف الانتشار تلقائيّاً، وفي ظني أنهم الآن يفعلون ذلك بجسارة أدبية تماثل ما عاشوه من جسارة في تخليق وتحقيق الثورة السودانية، متحدياً بأنه سيكون هناك تراكم في إنتاج الرواية يقودها إلى طابعها النوعي وعصرها الذهبي بجدارة".

خبرات حياتية

وفي السياق ذاته، تصف الكاتبة السودانية سارة الجاك، الرواية "بأنها الجنس الأدبي الرفيع الذي يعبّر عن آلام وأفراح المجتمعات، ويعكس تطلعاتهم إلى الغد الأفضل، وأن الرواية السودانية تعتبر من أول الموقّعين في دفتر حضور الرواية المكتوبة باللغة العربية قبل كثيرين في المنطقة، ويتمثل ذلك في مساهمة الرائدة ملكة الدار محمد بروايتها "الفراغ العريض" في خمسينيات القرن الماضي. ومرّت بعدها بفترة ازدهار ثم خفوت، إلى أن عاودت حركتها لكن ببطء، ثم أصبحت دؤوبة مع انطلاق الألفية الثالثة، إذ بدأت خلق حركة تراكم كمّي، برز فيه عدد من التيارات، تغلب عليها الرواية الاجتماعية، في حين غابت أشكال الروايات المرتبطة بالمعارف والعلوم."

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتضيف الجاك: "لكن من ناحية الأجناس الأدبية، تحتاج الرواية إلى قدر كبير من الخبرات الحياتية واليومية. وعندما يكون مؤلفها كاتباً تنقصه خبرة حياتية ويومية تفقد ألقها، وتتغير تسميتها إلى تمرين على كتابة الرواية. وعلى الشباب أن يكتبوا ويتدرّبوا على كتابتها، لكن ذلك يحتّم عليهم، تحمّل تبعات النشر من نقد جادّ، يخرجهم من دائرة الهواية إلى دائرة الاحتراف وإن لم يعلن الكاتب ذلك". وتنوه إلى أن الانتشار العربي للرواية السودانية أصبح مجرد جدل حسمته التكنولوجيا والتواصل مع العالم الذي احتل فيه الزمان محل المكان. وأخيراً نشط كتّاب الرواية في نشر أعمالهم في مختلف الإصدارات العالمية والإقليمية من دون تكلّف جهد الإقامة خارج السودان. والآن، ما يجب علينا فعله حقيقة هو الإخلاص لمشاريعنا، ومؤكد أن التزامنا بذلك سيجعلنا نصل إلى الشمس بلا ريب".