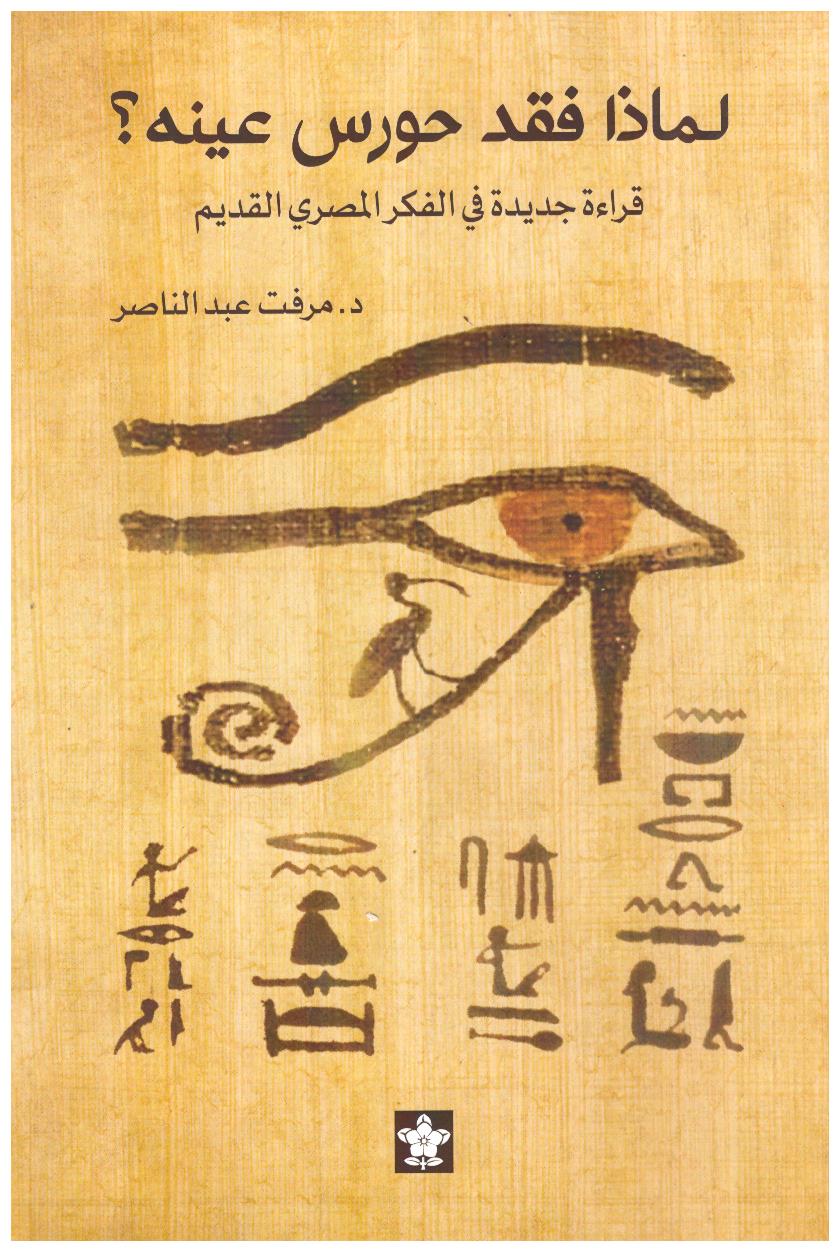

يبحث كتاب "لماذا فقد حورس عينه؟ قراءة جديدة في الفكر المصري القديم"، للمؤلفة ميرفت عبدالناصر، في أسباب حالتي الفصام والانفصال من جانب المصريين تجاه تاريخهم القديم. ويتزامن صدور طبعة جديدة من الكتاب عن دار "البلسم" بالقاهرة، مع احتفالات رسمية وشعبية بافتتاح متحف الحضارة في مصر. وتبدو إعادة إصدار هذا الكتاب اليوم فرصة مهمة لاستعادة هذه الظاهرة وقراءتها من جوانب مختلفة.

ويركز الكتاب على ظاهرة التباعد النفسي بين المصريين وتاريخهم القديم، وأسباب وجود حالة الاغتراب تلك. وتسعى المؤلفة إلى تبسيط مجال معرفتها بالتاريخ المصري القديم، وتعمل على إتاحته في قالب سهل يساهم في" أنسنة" هذه المعرفة وربطها بالوجدان العام من دون تشدق بوطنية زائفة. وانتقت لأجل هدفها مجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تشكل نسيجاً متناغماً يظهر المدى الفلسفي والفكري لهذه الحضارة، وترى المؤلفة المعرفة بمثابة "بصيرة"، ولأجلها فقد "حورس" عينه في الميثولوجيا المصرية. والكتاب في مجمله تناول لرمزية هذه العين، ومذكرة دفاع طويلة عن دور هذه الحضارة في التاريخ من خلال 12 مدخلاً لتفسير فلسفة المصري القديم في إدارة عالمه. والمؤلفة حاصلة على زمالة الكلية الملكية للأطباء النفسيين في جامعة لندن، وشغلت منصب استشاري وأستاذ الطب النفسي في إنجلترا، وتدير حالياً مؤسسة في المنيا (صعيد مصر) تُعنى بإحياء تراث مصر القديم.

ومن الصفحات الأولى للكتاب تتأمل مفارقة تعاطي المصريين مع هذا التاريخ الطويل، وتشير إلى أنه في الوقت الذي يجري الفخر فيه بعمق هذا التاريخ، وتدوي صرخات المصريين المتكررة باستعادة آثارهم من الخارج، فإنهم لا يتحمسون بالقدر الكافي لزيارة المتاحف أو المواقع الأثرية في بلادهم لتنمية معرفتهم بهذا التاريخ. وتشير ميرفت عبدالناصر إلى أن اعتقاد البعض أن هذا الجهل أو التجاهل ليس له علاقة مباشرة بمفهوم التاريخ في حد ذاته، وإنما يرجع لانتشار قناعة عامة بأن المعرفة التاريخية تبدو، وكأن لا علاقة لها بالواقع، أو مادية الحاضر. ويعقد الأمر أكثر محدودية السياحة الثقافية لدى المصريين والقصور الكبير في الثقافة التاريخية المتاحة أمام الإنسان العادي.

ووفقاً للكتاب، فإن غالبية الثقافة المتاحة تحمل الطابع الأكاديمي، وتحوي مادة تاريخية تبدو غريبة، أو صعبة، بالتالي لا تسد الثغرة الثقافية، بقدر ما تعمق المسافة الزمنية والنفسية بين القارئ والمعلومة. ويلفت الكتاب إلى أسباب تعمق تلك الفجوة النفسية، وأولها أن تناول الحضارة المصرية القديمة من منظور عقائدي يقارب بين هذا التاريخ والديانات الإبراهيمية التي تأسست على مبدأ الرب الواحد، يحدث صداماً بين هذا الفكر التوحيدي ومبدأ تعدد الأرباب في مصر القديمة، وأصحاب هذا التناول يتجاهلون تماماً الفارق الزمني وضرورة تطور الفكر عبر التاريخ.

مصيدة غربية

والسبب الثاني الذي يدرسه الكتاب في سياق البحث عن أسباب اغتراب المصريين عن تاريخهم القديم سعي الفكر الاستعماري، مع ظهور علم المصريات قبل نحو مئتي عام إلى "تسليع مصر"، مواكبة لهذا العلم الجديد وتنمية الهوس بتاريخها في سياق ما أطلق عليه "إيجيبتومانيا"، الذي ظهر في صور كثيرة شملت صراعات على اقتناء الآثار المصرية وسرقتها والاتجار فيها. وتنامت عبر التاريخ ظواهر استهلاك مصر وإضفاء طابع غرائبي على تاريخها، ولهذا ارتبطت مصر في عقول العالم بمجموعة من المتناقضات، فهي الموت المغلف بالحياة، وهي الحضارة العفية دون هدف الغزو أو التوسع. وأصبحت هذه الحضارة، كما يشير الكتاب، "دنيا" تخص الأوروبيين، أما مصر فهي فقط مجرد مكان. وزاد من حجم المشكلة غياب التواصل الزمني بين مختلف مراحل تاريخ مصر في متاحف العالم، ما أفقد حضارتها الكثير من العمق والمعنى. وأصبحت هذه الحضارة على الرغم من آنيتها حضارة فانية لا حاضر لها. وتنتقد المؤلفة وقوع أغلب المثقفين المصريين في ما تسميه "المصيدة الأوروبية"، فقد أصبحوا ينظرون لكل ما هو إغريقي على أنه يملك السمو الفكري بسبب غياب "ندية المعرفة".

أما السبب الثالث الذي ساهم في تنمية اغتراب المصريين عن تاريخهم القديم، فيعود إلى الربط بين هذه الحضارة وكثير من الأفكار السلبية الشائعة في الأمثال الشعبية.

اختراع الدولة

تحلل ميرفت عبدالناصر رمزيات عدة في بعض الأساطير المصرية القديمة، وتبدأ من الربة إيزيس كمنطلق لرمزية الأرض والإرث الوطني التي تحكم تحركات حورس في الأسطورة، مشيرة إلى كيفية استغلال الأسطورة من قبل شركة ديزني في الفيلم الشهير "الأسد الملك".

وتؤكد المؤلفة استناداً إلى رمزيات أخرى أن أهم الاختراعات المصرية كان اختراع الدولة، كمرادف للوطن، وهي بلا شك "دفاعية نفسية" أراد بها المصري القديم الإبقاء على الوطن من خلال دولة. وبمعنى آخر، فقد سخر فكرة الدولة فلسفياً ودفاعياً ليتصالح بها مع حتمية الموت، وتحولت "المصرية" إلى "نظام قيمي". ومن خلال الوطن تجاوز المصري الزمن، وأعطى نفسه أعماراً فوق عمره عندما ربط بقاءه ببقاء الأرض التي ولد فيها.

وفي بحثها وراء قصة "سنوحي" التي استلهمها الفنلندي ميكا والتاري في عام 1945، تعود للأصل القديم، لافتة إلى أن رحيل سنوحي في الأسطورة هو رحيل من أرض الجميز، وأرض "ماعت"، أو المكان المنسجم إلى الأرض الآسيوية التي يعيش فيها مشاعر الفقد والحرمان والأمان، وترى أن صراع سنوحي هنا "صراع هوية"، بين الخضرة والصحراء، بين الاستقرار والترحال المستمر.

وتفسر المؤلفة فلسفة "القلب واللسان" الشائعة في أدب مصر القديمة، وتجمع بين الحس النابع من القلب مع القدرة اللغوية للتعبير الخلاق عن أي إبداع. وترى أنه ربما كان أهم ما جاء به "بتاح"، أو الإله الخالق لدى المصريين القدماء، هو الدور الحيوي الذي تلعبه اللغة في صناعة النفس وإعادة صياغة الوجود، والذي عبر عنه المصري القديم في "متون الأهرام" عندما وصف عالمه في بداية التكوين على أنه "اللحظة التي لم يبدأ فيها العناء بعد".

فرويد المولع بمصر القديمة

وبحسب الكتاب، فإن علاقة المصري القديم باللغة قوية جداً، فهو الذي أعطى أهمية كبرى لقوة الأسماء، لأن كل ما يمكن تسميته موجود، وكل ما يكتب قابل للذكرى، وما تحفظه الذاكرة يعيش ويبقى.

وتزعم المؤلفة أن سيغموند فرويد استوحى فهمه للنفس البشرية في "الوعي واللاوعي" من مفهوم الاسمين في مصر القديمة (الكا/ والبا)، أي الروح وقرينها، وتقول إن تركيبة فرويد للنفس البشرية المكونة من الأنا، والأنا العليا، والأنا السفلى، أو الليبيدو، جاءت من مكوني الروح في الفلسفة المصرية (الكا) و(البا). وتدلل على ذلك باتساع علاقة فرويد مع تراث مصر القديمة المتمثل في مقتنياته التي أودعها متحفه في بريطانيا، ذلك على الرغم من أن فرويد نفسه اعتمد في تأويلاته على الفلسفة الإغريقية. وتكشف عن أن فرويد وصف في مؤلفاته (البيوت العلاجية) التي كانت منتشرة في مصر القديمة وبداخلها مارس (إيمحوتب)، أدواره الطبية، ولعله أول من تنبه إلى الدور الذي تؤديه الأحلام في العلاج النفسي.

وتعتقد المؤلفة أن أهم ما توصل إليه المصري القديم في تلك المرحلة المهمة من التاريخ، هو مفهوم الوعي الذي أدرك أن مركزه هو المخ، وعرف أيضاً أن له ارتباطاً قوياً باليقظة والانتباه والذاكرة، في حين أصبح القلب هو مركز الحكمة ومقياساً للصدق والكذب، وتحولت الإلهة "ماعت" إلى ربة العدالة الحاضرة في كل جوانب الحياة.

يتنهي الكتاب بشرح موجز حول فهم المصري القديم لفكرة الزمن الذي منحه المصري اسم "نحح"، وهو زمن الشمس، أو الإصباح الذي يتحرك بنا في اتجاه المصير. وعلى الرغم من طابعه الدائري فإنه أيضاً الزمن المعيش. ومثل الزمن الثابت معنى الخلود الذي تحقق رمزياً في شخص الإله أوزوريس، ولم تكن احتفالات المصري القديم سوى طقوس تذكر تجعل التاريخ حياً، وتربط بين الزمن المعيش والزمن المستعاد، ومن خلال هذا التفاعل تنتج الزمن الكوني.