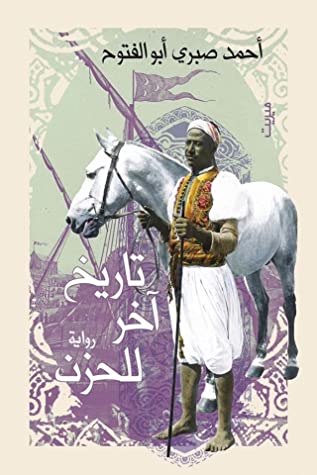

يعد الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح أحد الأصوات المهمة في عالم الرواية المصرية رغم كلاسيكيته الواضحة واعتماده على عنصر "الحكاية" التي تأخذ موقع الصدارة في عالمه الروائي بوصفها المحرك الرئيس للسرد. ولعل خصوصية الرواية تكمن في هذا تحديداً وسط غواية "التجريب" وشيوع مقولة "الرواية الجديدة" التي تتلاعب بحركة الزمن، فلا يأخذ بعداً خطياً متنامياً، كما نجد في روايات أحمد صبري أبو الفتوح التي تنحو منحى ملحمياً يغطي، بصورة خطية زمنية عقوداً طويلة تبلغ في روايته الأخيرة "تاريخ آخر للحزن" (دار ميريت) أكثر من مئة وثلاثين سنة. وهي تبدأ بصورة خاطفة، بثورة عرابي، في ما يشبه الاستهلال الروائي أو الخلفية التي تلقي الضوء على الأحداث التالية قبل أن تبدأ فصول الرواية.

هذه الخلفية توضح أن فقراء "نوسا البحر"، المكان الرئيس في الرواية ويقع في شمال مصر، هم الذين شاركوا عرابي في ثورته وحرسوا القرية بما فيها بيوت الأثرياء الذين فروا وتركوها خاوية. فها هو "فتح الله النوساني" العامل في سرايا آل عابدين يترك زوجته "حلاوية" حُبلى، ويذهب للحرب ضد الإنجليز إلى جانب عرابي، من دون أن يعود مرة أخرى. وتظل الزوجة– شأن أهالي القرية– تعاني الفقر والجوع فيجف ثديها وتضطر إلى أن ترضع ابنها لبن كلبة، ما يقرب، مع ما سوف نشير إليه لاحقاً، من نمط الواقعية السحرية، إضافة إلى طابع الرواية الملحمي التاريخي.

ثغرة زمنية

لا يقتصر القهر على هذه الزوجة البائسة بل يشمل الجميع حين يهاجم الإنجليز القرية ويهرع أهلها إلى الاختباء في السراي، وحتى لا يكشف المهاجمون مكان الاختباء، تقرر "حلاوية" و"الشيخ حسنين اللهفة"، الخروج منه لتضليلهم وتأكيد هروب جميع أهل القرية.

ومن خلال ثغرة زمنية كبيرة ينتقل الكاتب إلى ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 ويظهر أمامنا "آل أرسلان" بعد أن آلت إليهم "سراي آل عابدين". ويرجع أصلهم إلى مغامر غريب أتى القرية واشترى آلاف الأفدنة في سنوات قليلة. وقد توزعت هذه الأسرة– قبل الثورة– ما بين حزب الوفد الذي انتمى إليه "عبد الباسط أرسلان" وحزب الأحرار الدستوريين الذي انتمى إليه أخواه، ما سبَّب قطيعة بينهم، سوف يعاني من جرائها "منجي عبد الباسط" حين يحب "كاميليا" ابنة عمه ويُرفض زواجه منها بسبب حبه لزعيم لثورة، جمال عبد الناصر؛ العدو اللدود لعائلة أرسلان الإقطاعية. فقد صادر آلاف الأفدنة العائدة إليهم لصالح فقراء الفلاحين. وكان "منجي" عندما يُسأل عن تاريخ ميلاده يقول إنه أكبر من انطلاق الثورة بعامين، فقد ولد في فجر الثالث والعشرين من يوليو 1950. وهذا ما جعل أباه– كراهية في الثورة– يحتفل به يوم 20 من الشهر نفسه بعد أن عجز عن تغييره في الأوراق الرسمية، بينما كانت أمه "روح الفؤاد توبة"، تأخذه في التاريخ الصحيح لمولده إلى شقة أبويها في مدينة المنصورة لتحتفل به هناك.

تفاوت اجتماعي

هذا التفاوت الاجتماعي الواسع بين عائلة الأب الذي يسكن السراي وعائلة الأم التي يسكن أهلها إحدى الشقق، سوف ينمو داخل الصبي ويدفعه إلى التمرد على طبقة أبيه والانتماء إلى الأم، مجسداً ذلك في انتمائه إلى أفكار الثورة.

ولا شك أنه من الدال أن يكون اسم "منجي" على اسم جده لأمه "منجي توبة"، وهذا ما يؤكده السارد الخارجي حين يقول إن "منجي الصغير يرى في جمال عبد الناصر نقيضاً لأبيه، فضلاً عما كان جده المعلم منجي يقوله من إن المصريين منذ "قومة عرابي" وثورة 1919 لم يشعروا بذواتهم إلا مع ثورته.

وقد دعم هذا الإحساس داخله تلك النظرة الفوقية التي تتعامل بها "نظلة هانم القريعي"؛ زوجة أبيه الأولى مع أمه، بحيث كانت تصفها دائماً بـ"ابنة البنَّاء". ومن الطبيعي أن يكون ابنها "حافظ"– على العكس من "منجي"– هو التمثيل الحقيقي لعائلته التي انحدر بها الوضع بعد أن أممت الحكومة مضربهم الكبير. لكن "عبد الباسط"، على عكس أخويه اللذين باعا سرايتيهما آثر الاحتفاظ بما تبقى من أرضه وسرايته ومبانيه.

إن عبد الناصر يعد امتداداً لعرابي في انتمائهما إلى المؤسسة العسكرية وانصافهما للفقراء، وكأن الرواية تصنع خطين متوازيين بين الثورتين. فرغم هزيمة الأولى ظلت طموحاً مشروعاً تحقق مع الثانية التي انتمى إليها "منجي" تنظيمياً، حين قرر الانضمام إلى منظمة الشباب الاشتراكي وحينها سمع أباه يقول لأمه: "ابنك صار رجلاً بما يكفي لأن يخرج من بيتي"، فجمع الابن ملابسه وغادر إلى شقة جديه.

التقاء النقيضين

هذا الافتراق المكاني سوف يعمق الهوة بين "منجي" و"آل أرسلان" التي سوف تسرد "معالي" أسرارها في ما بعد، للأول بعد توطيد علاقتهما، فيما يشبه التقاء النقيضين؛ بين آخر وريث للإقطاعيين وآخر سلالة الخدم. والحقيقة أن الرواية تقوم على توالد الحكايات حين تستدعي "معالي" ذكرى "نبيلة"، أول حب في حياة "منجي"، وتستدعي الثانية ذكرى "نجوان" معلمته الأولى التي "أطلعته على أسرار النساء"، والتي تستدعي بدورها ذكرى "كاميليا" ابنة عمه وجرحه الذي لا يندمل.

يمكن وصف "تاريخ آخر للحزن" بأنها رواية أجيال في استعراضها لحياة آباء الأجداد والأجداد والآباء والأحفاد، ولاستعراضها مساحة زمنية واسعة بدءاً من ثورة عرابي، الممتدة من 1879 إلى 1882، إلى ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، من خلال انتخاب المواقف الدالة. فعندما هب الناس مندفعين بأحلامهم في الثورة الأخيرة شارك "منجي" كواحد منهم، "ورأى بأم عينيه الإخوان المسلمين يركبون الهبة المباركة ويأخذونها إلى أنفسهم".

وعندها قال لأحد زملائه القدامى: "شبابنا يملأون الميادين ويموتون كل يوم أو يُقبض عليهم، ونحن لا نوجه بوصلتهم بل يوجهها أعداؤنا"، وكأنه كان يقدم شهادته الأخيرة قبل أن يعود لانعزاله. ومن الواضح أن "منجي" كان "ابن أمه وابن جديه"، وهكذا يتداخل الخاص والعام حين يتذكر علاقته بصديقه "صفوت العالِم"... "لما انضممنا إلى منظمة الشباب كنتَ أنتَ الناصري وأنا الماركسي، وكنتُ أقول للرفاق إنك أصدقنا لأنك اخترت بنفسك، وكنت تقول: بل أنت الأصل وأنا الصورة".

إننا أمام ما يسمى "السرد الاسترجاعي" الذي يغلب عليه ضمير المتكلم من خلال راوٍ داخلي مشارك في الأحداث. وهذا يتوازى مع السرد العام الذي يقوم على ضمير الغائب من خلال الراوي الخارجي الذي يطالعنا منذ البداية: "دفعت الريحُ غيوماً رمادية في اتجاه نوسا البحر، عبرَت النهر ثم غطت سماء القرية وأسقطت رذاذاً قبل أن ترحل في اتجاه الشرق. وقفت امرأة أمام باب دارها في حارة الوسية وراحت تحدث نفسها".

توظيف المكان

إننا أمام لقطة سينمائية واسعة تحيط بالمشهد كله وترصد حركة الريح والغيوم وموقف المرأة أمام دارها. ويبدو أن المكان من العناصر التي وظفها الكاتب دلالياً، فنجد أماكن الطبقة الإقطاعية في مقابل أماكن الطبقة المتوسطة مثل شقة "منجي توبة"، وأماكن الطبقة الفقيرة التي تسكنها "حلاوية" أرملة "فتح الله النوساني" وأمثالها. ويظهر ذلك في وصف السارد لشقة الرجل الذي أغوى "نجوان" بقوله إنها شقة بائسة في عزبة شنودة، على العكس من بيوت غاردن سيتي (في وسط القاهرة)، ذات النوافذ الطويلة والبلكونات الواسعة. ويقول "منجي" في وصف حجرة البواب، إنه لو اضطر إلى المبيت ليلة واحدة في تلك الحجرة البسيطة لبقيت كذكرى سيئة، طوال حياته. ولعلنا لاحظنا– من خلال الشواهد السابقة– أن الكاتب يسعى إلى كسر نمطية الراوي الخارجي بإدخال صوت الشخصية، فبدا الأمر وكأننا أمام تعدد رواة، بخاصة حين تقص "معالي" على "منجي" فضائح رجال "آل أرسلان" وقهرهم للفقراء، متخذة وضعية شهرزاد التي تطهر "منجي" من تاريخ أسلافه. وهنا تقوم الرسائل والمذكرات بدورهما في تفعيل هذا التعدد. يقول منجي في إحدى مذكراته: "لن أستيقظ لتكون عينا "نبيلة" نور يومي ولن أبيت هانئاً لأنها تنام على بعد خطوات مني". وعموماً، فإن الرسائل والمذكرات تغلب عليها الشاعرية التي يدعمها ضمير المتكلم، من دون أن يمنع ذلك توظيف ضمير الغائب، في ما يسمى تيار الوعي: "الإغواء الأخير كان بانتظاره على الصليب وأمام عينيه بثت روح الشر رؤى خادعة للحياة السعيدة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والحقيقة أن الكاتب يعتمد الصور المجازية بخاصة في الوصف حين يقول: "قرب نهاية اليوم انكشفت السراية كمريض تملأ القروح جسده. هذا الكائن العاجز المقروح كان يوماً جنة آل أرسلان". هذه "السراية" التي كشفت عن قروحها تنعكس على شخصية "منجي" الذي "ظل هجين عائلتين متناقضتين، ففيه بقية من "آل أرسلان" ومن "آل توبة"، ومن أفكار هجرها أهلها. ومن ذلك البرجوازي الذي لا تفرغ حقارتُه"، الأمر الذي أفضى به في النهاية إلى حالة بين الحضور والغياب حتى أسلم الروح: "لما حملوه ليخرجوه من السراية كان لا يزال يرى عقبي معالي وهي تغادر بحملها– منه– وعلى الدرَج أسلم الروح".

إن ما حدث بين "منجي" و"معالي" كان صورة أخرى مما حدث بين أبيه وخادمته "سيادة"؛ جدة "معالي" مما صنع بنيتين متوازيتين ظل الكاتب يتنقل بينهما. وهو ما يفسر رغبة الانتقام التي كانت تضمرها "معالي" التي ظلت موزعة بين هذه الرغبة وحبها لمنجي، ما يذكرنا ببطلة رواية "دعاء الكروان" لطه حسين. ولهذا لم يبالغ "منجي" حين قال لها: "أنت مسكونة بجدتك". واللافت أن أغلب الموتى كانوا يعودون في صورة أشباح، حتى ازدحمت الرواية بهم وبخيالات "معالي" عن كائنات عوالم الماء التي كانت ترويها جدتها: "فتيات وشبان؛ النصف إنسان والنصف سمكة"، ما يقربها من الواقعية السحرية كما ذكرتُ. وأخيراً نجد توظيف الكاتب لبعض أشعار ابن عروس مثل قوله "والليل ما هو قصير/ إلا على اللي ينامه/ والشخص ما دام فقير/ ما حد يسمع كلامه"، مما يدعم الدلالات التي يريدها أبو الفتوح على مدار هذه الرواية الثرية.