مع أول فصل من كتاب الشاعر البحريني قاسم حداد الجديد "جوهرة المراصد، دفتر الحضور والغياب" (دار كلمات)، ينتاب القارئ شعور بأنه أمام كتاب يدون فيه الشاعر مذكراته عن اللحظات الشعرية والحياتية التي أثرت في حياته الإبداعية والشخصية. فهذا الفصل يبدأ على هذا النحو "في غرفة صغيرة في فندق نابليون في بيروت، كان شتاءً مدهشاً عام 1970، حين كنتُ أشارك في الملتقى الشعري الأول الذي نظمه النادي الثقافي العربي...". ولكن سرعان ما يتبدد ذلك التفكير. فهذا الكتاب، الصادر حديثاً عن دار روايات، هو كتاب سيرة ذاتية بالفعل، وهو يرسم بورتريهات لشخصيات ثقافية وأدبية وعامة أثرت في حياة قاسم حداد، في سياق تأثيرها في أجيال ومنظومات ومؤسسات. وكان الأثر في طريقة كتابته، وربما في طريقة قراءاته وعيشه.

الحادثة التي يبدأ بها حداد جمعته بكل "الشعراء العرب المعروفين آنذاك". وآنذاك كان حداد في الثانية والعشرين من عمره، وصدرت له مجموعة شعرية واحدة فقط، بعنوان "البشارة"، وكانت هذه هي أمسيته الأولى خارج البحرين. وأين؟ في بيروت ذلك الوقت. "لكم أن تتخيلوا فلاحاً يُصاب بدهشة المدينة، وتنتابه الإغماءة كل مساء من شدة التجربة". هكذا ببساطة يقول ويكتب صاحب "نزهة الملاك".

في أمسيته الأولى تلك في بيروت ذلك الزمان، حرره الشاعر السوداني صلاح أحمد إبراهيم (1933–1993) من فكرة إلقاء الشعر باللباس الرسمي وربطة العنق، بخاصة أن حداد لم يكن يعرف ربطها، فأخذها معه من البحرين مربوطة وجاهزة للاستعمال. ولكن قبل أمسيته بقليل سحب ربطة العنق من حقيبته فانحلت عقدتها، وكاد ينهار جراء ذلك. سحب الشاعر السوداني ربطة عنقه أيضاً، عندما ذهب حداد إلى غرفته كي يساعده على ربطها من جديد، قائلاً لقاسم حداد "هيا، ينبغي أن نذهب إلى الشعر بأعناق حرة".

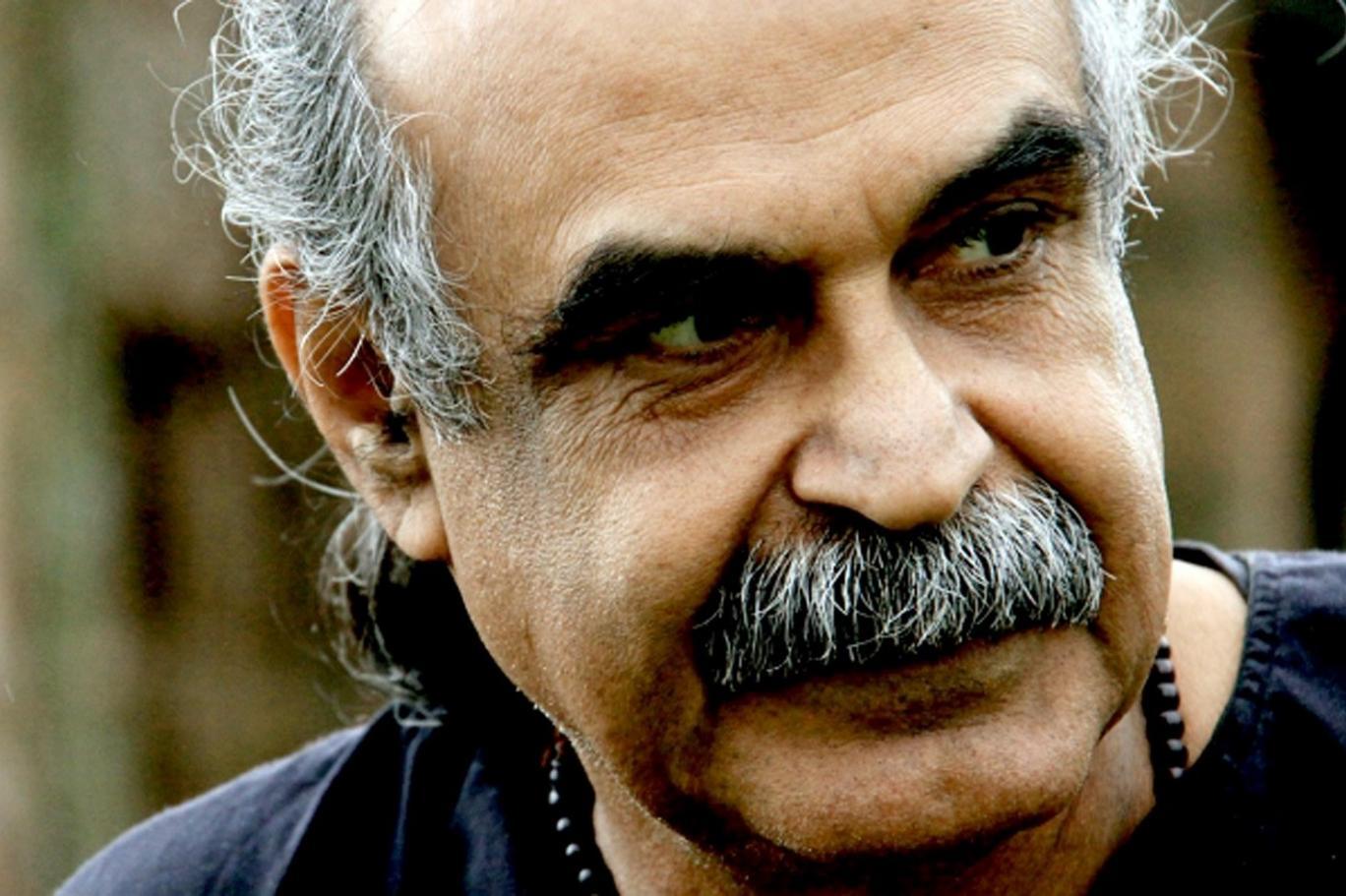

البحث عن قاسم حداد

يرسم قاسم حداد بأكثر من هذه البساطة بورتريهات لأكثر من خمسين كاتبة وكاتباً. وأقدم تلك الشخصيات هو الشاعر أبو الطيب المتني، بينما جاء الفصل الأخير بعنوان "قاسم حداد... تقريباً".

بورتريهات السيدات كانت أقل بكثير من بورتريهات الرجال، وخص الشاعر كلاً من الكاتبة السورية غادة السمان، والمربية البحرينية ليلى فخرو، والشاعرة السعودية فوزية أبو خالد، والكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي، والشاعرة العراقية نازك الملائكة.

محمود درويش كان الاستثناء؛ إذ كتب عنه حداد في هذا الكتاب ثلاثة بورتريهات. بينما جاء كل من الشاعرين الروسيين يسينين ومايكوفسكي كاستثناءين من خارج العالم العربي.

"يخرجُ الشخص في النص، مثلما يخرج العطر من وردة". هكذا يُفسر حداد كتابته هذه البورتريهات. ثم يستطرد بأن "الأصدقاء الذين أكتب عنهم، إما أن يكونوا قد شاركوا في صياغة حياتي، كل بطريقته، أو أنني رأيتُ إليهم، طوال الوقت، بطريقة تتصل بنظرتي إلى الحياة بوصفها درساً منقوصاً، يكتمل بما يقترحه البورتريه على الشخص". ثم يشرح سبب رسم هذه البورتريهات في مكان آخر بقوله "لستُ واثقاً بالضبط، ما إذا كنتُ فيما أكتب هذه البورتريهات عمن أعرف من الأصدقاء، أبحثُ بدوري عن قاسم حداد في هؤلاء الأصدقاء؟". ويسير على نهج رسامه المفضل فنسنت فان غوخ الذي كان يشتغل، بشهوة الجواهري، على رسم بورتريهاته الشخصية في حالات لا تحصى.

طغيان نجيب محفوظ

ليس الكتاب عاطفياً، كعادة كتب السيرة، ولا مديحاً صرفاً لتلك الشخصيات، بل يأتي، في أحد جوانبه، نقدياً، فيتناول حداد أعمال صاحب البورتريه وأفكاره أو كتابته، كما في الفصل الذي كتبه عن الروائي المصري الأشهر نجيب محفوظ. فهو يرى أن الأجيال الأدبية المعاصرة، في فن السرد، لم تخلص لتجربة روائية، مثلما أخلصت لدرس الروائي نجيب محفوظ. فهو يعتقد بأنه "نادراً ما نصادف روائياً لم يصدر عن هذه التجربة، تجاوزاً أو تعثراً أو تقليداً". وهذا الكلام النقدي يُثبته حداد على كل التجارب اللاحقة لتجربة محفوظ، وقبل أن نفكر بقسوة حكم القيمة هذا يُجيب حداد نفسه عن تساؤلات القارئ بتساؤل مشروع، "هل تحولت هذه التجربة، (يقصد تجربة محفوظ) بسبب رحابتها وتغلغلها في البنية الذهنية والفنية والاجتماعية للمجتمع المصري والثقافة المصرية، إلى حكم قيمة مسبق لكل المحاولات الروائية التي جاءت بعد محفوظ، خصوصاً وهو الروائي الذي تمكنت أعماله، بدرجات متفاوتة، من حجب أسماء وروايات مهمة، عاصرته منذ الخمسينيات حتى السبعينيات؟ هذه الأسماء هي التي يحتاج المرء إلى بعض الجهد لتذكرها واستعادتها لفرط الهيمنة المحفوظية على مشهد الرواية المصرية". هنا يطرح حداد سؤالاً نقدياً؛ حول إذا ما كان محفوظ سيشكل حجباً مستمراً "لبعض التجارب اللاحقة التي رافقته والتي تلته".

المرض والعوز

في القسم الذي يتحدث فيه حداد عن الأصدقاء، بخاصة الراحلين منهم، تظهر تلك العاطفة مثل رثاء مستمر وأبدي. وشاعر مثل بدر شاكر السياب يستحق رحابة الكتابة عنه، ذلك الشاعر الذي مات "لفرط المرض والعوز"، كما يقول حداد.

وكذلك يجد حداد أن السياب قد يسبب حالاً من "الحجب" أيضاً ولكن ليس في قوة محفوظ. يقول صاحب "مكابدات الأمل" بأن أسئلة لا تُحصى يمكن أن نصادفها ونحن نتوغل في معالم حياة السياب وملامح إبداعه الشعري. "وما إن نسمع أو نقرأ شاعراً يذكر المطر في قصيدته، حتى يحضر السياب ليضعنا في ارتباك المقاربات، كما لو أن تلك الأنشودة قد وضعت حداً يُقاس عليه كل ما سيُكتب عن المطر بعد ذلك. لكأننا لم نحسن اكتشاف المطر قبل السياب"!

البساطة المستحيلة

لنزار قباني حكاية مختلفة نوعاً مع صاحب كتاب "مثل وردة تقلد عطراً". فهو يقول بأن قباني علمه الدرس الأول في الشعر. ويذكر حادثة، قلما يعترف بها المبدعون، حصلت معه في شبابه الأول؛ عندما كتب حداد قصيدة بعنوان "الأسطورة الصفراء"، وأرسلها إلى جريدة الأضواء البحرينية. فقام رئيس التحرير، آنذاك في أوائل الستينيات، محمود المردي بالرد على قاسم حداد في باب القراء بالقول "هذه القصيدة صورة مهزوزة من نزار قباني".

يومها اعتبر حداد تلك الفضيحة "شهادة اعتراف بأنني يمكن أن أفشل في تقليد نزار قباني، لكنني أيضاً بدأت أكتشف كيف يمكن أن أصنع من هذا الفشل، وتلك الفضيحة الرائعة، مستقبلاً جديراً بالمحاولة". لكن هذه الحادثة تدل كذلك على صرامة رؤساء التحرير، في أن يقولوا للكاتب المبتدئ بأنه يقلد شاعراً معروفاً، وبذلك لا قيمة لهذه القصيدة أو النصوص المقلدة. وهذا ما يناقض ما يحدث الآن في الساحة الأدبية، يتابع حداد، فالذين يكتبون محاولاتهم الأولى، وهم يُقلدون الشعراء، يحصلون على الفرصة كاملة لأن يُعلنوا "شعريتهم" من دون أي اعتراف بالفشل، بل وبتشجيع مريب من قبل أشخاص لا يفقهون شيئاً في الأدب، لكي يختلط على الجميع (إلا قليلاً) بأن هؤلاء هم الشعراء الذين يُصرون على التعامل معهم على هذا الأساس.

مبدعون مقتولون

هذه البورتريهات، تأتي بطريقة أو بأخرى، تأتي كرثاء طويل، حتى للشخصيات التي ما زالت على قيد الحياة. وقاسم حداد يذكر الموت كثيراً في هذا الكتاب، لا بل يُسائله ويحاكمه ويُريد لو يُفلت المبدعون، والمناضلون والمفكرون، من قبضته. وعندما يذكر الشاعر بلند الحيدري الذي التقاه في منفاه اللندني فإنه يذكره على سبيل المثال، يذكر قسوة البلدان في وجه مبدعيها، قسوة أمة تقتل مبدعيها لتقوم بتقديسهم بعد موتهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي ذلك الرثاء نقرأ مثلاً "كم شخصاً، في مكان ما، سوف يحمر خجلاً لموت بلند الحيدري في لندن، بعيداً عن بيته؟ هذا هو المهم. لا نستطيع أن نقبل بأقل من ذلك، ولا نفكر في غيره. الخجل. الخجل على الأقل، لأنهم أجبروا شاعراً، لم يحتمل العيش في العسف، أن يموت بعيداً، غريباً، عن وطنه".

إنها رقة شاعر مثل قاسم حداد في وقوفه ضد كل ما يؤدي إلى عوز أو مرض لدى المبدع، بل وكل إنسان، وكذلك ضد ما يؤدي إلى نفيه وتغريبه وسجنه وقتله ومنعه من الإبداع والتفكير، بل وكذلك في موته. وهو عندما يرثي المسرحي سعد الله ونوس بعد سماع خبر رحيله يكتب "الشعور الذي ينتابني الآن وأنا أتجرع حقيقة غيابه، هو ذاته الشعور الذي سينتاب شخصاً يصحو كل صباح ليكتشف أن عضواً منه أصبح مفقوداً، والمشكلة الأكثر تعقيداً وفجائعية، كون هذا الفقد لا يطال أعضاء الجسد، ولكنه يطال أعضاء الفكر والثقافة والإبداع".

في هذا المعنى يكون كتاب "جوهرة المراصد" رسماً شخصياً لشخصيات وكتابات أثرت في حياة قاسم حداد وشعره، والأهم من ذلك أنه يبدو مثل حديث عن أفراد من عائلة واحدة فقدهم حداد. وها هو ذا ربما يجلس الآن ويتابع رسم بورتريهات جديدة، لكي يُذكر الموت بالابتعاد قليلاً عن هؤلاء الأقارب. وقد طرح قاسم حداد سؤالاً على الموت، وما زال مستمراً قائلاً "لكن، على وجه التحديد / ما الذي يُريده الموتُ منا".