ينشغل الفيلسوف الفرنسي جان ماري شيفير في كتابه "فن العصر الحديث: الجماليات وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر إلى اليوم" (ترجمة فرانك درويش، هيئة البحرين للثقافة والآثار) بالجماليات وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا. فقد هاله ما لاحظه منذ بضعة أعوام، في ما يخص التفكير في الفنون، لا سيما مع التقدم المتزامن لظاهرتين قد تبدوان متضاربتين. تشكل الظاهرة الأولى "تفاقماً في أزمة شرعية الفن المعاصر- بل وحتى هويته". ويعبر عنها الكم الكبير من المقالات والمنشورات التي تشكو من وضع الفن اليوم، وتتساءل عما "أوصله إلى هذه الحالة". وتلتقي جميعها ـحسب شيفير- في كونها تأخذ بتساؤل ناقد حول ما يسمى الفن "الحداثي". يطالب الكثير من هذه المقالات بالعودة إلى الفن "الكلاسيكي" أو يمجد الانتقائية المعتدلة في ما يخص الفنون المرئية. لكنها تمتد إلى الموسيقى على شكل نقد متحرر للموسيقى التسلسلية. أما في الأدب فالدعوات من كثر تحث للعودة إلى "التقليد العريق" للخطاب النقدي، على مستوى الشعر والرواية خصوصاً. منهم من يرى في نفسه ذوقاً رصيناً في النظر إلى الأعمال الفنية المعاصرة، ومنهم من يؤكد أن العلاجات المقترحة كالكلاسيكية والانتقائية مجرد أوهام. فالمريض (الفنون) يلفظ آخر أنفاسه -حسب شيفير- وسيلقى قريباً "مصرعه"ـأي نهاية الفن- المعلن تكراراً.

السأم المعمم

أما الظاهرة الثانية المناقضة لهذا السأم المعمم، فهي تشكل عودة جديدة للاهتمام "بالجماليات" أو في الأقل بالنظرية "الكانطية" للجماليات. ويري جان ماري شيفير في هذا أن جماليات كانط شهدت تغييباً طال أمده، كان سببه احتلال الواجهة، من قبل التأويلات المختلفة للفن منذ العهد الرومانسي -ما يشبه التأويل الديني- يؤدي إلى تخبط المعايير.

يبحر شيفير بعمق في كتابه عن فن العصر الحديث، في" الفلسفة والفن" عبر نظريات فلاسفة عظام منهم هيدغر وهيغل ونيتشه وشوبنهاور وشعراء عظام لا سيما هيلدرلين الذي ينتمي إلى ما سماه شيفير "الشعراء الفلاسفة". يعرج أيضاً على سجالات عميقة في ما اعتبر تعويضاً عن "فشل الفلسفة" في التأثير في الحياة الاجتماعية، فحل "الفن" أو الأعمال الفنية لما يمثلان من وظيفة تعويضية لهذا الفشل عبر ما سماه "نظرية الفن التأملية" بوصف التأمل من عمل الفلسفة. لكن ما يغري في قراءة هذا الكتاب هو محاولته الإجابة عن سؤال "ما الفن؟" الذي ما زال يتردد منذ بدأ يجسد، بتنوعاته وأشكاله المتعددة تاريخ الإنسان، لكن غالباً ما تتبع نشأته الجديدة طرقاً غريبة.

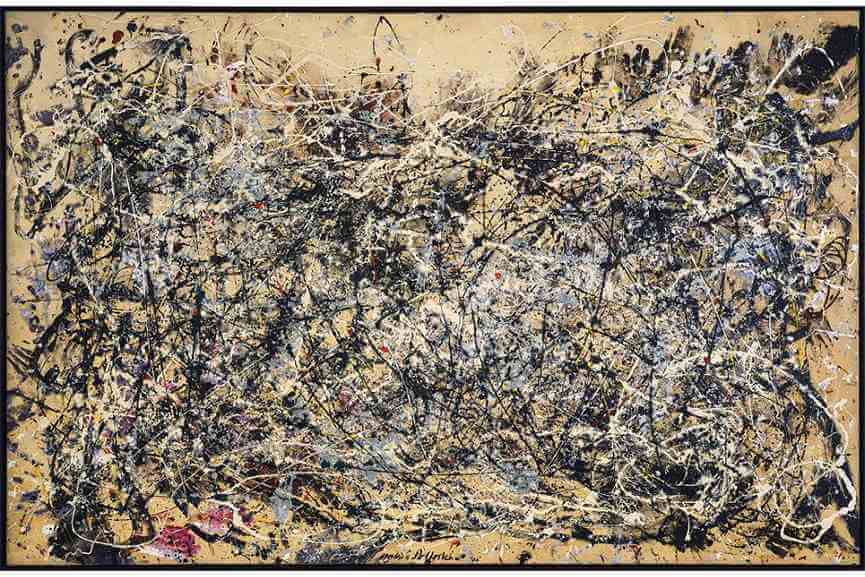

يرسلنا شيفير لتصفح مجلات الفن أو الملحقات الأدبية لنكتفي بالاقتناع بوجود أزمة خطاب. تصبح الأزمة -برأيه- أكثر تردياً في مجال الفنون المرئية كالفن التشكيلي والفوتوغرافي (مثالاً)، حيث تسود اللغة الغامضة وتغيب معايير التقويم الواضحة. إننا بذلك ـوالكلام لشيفير- ندفع ثمن الأهمية التي نعيرها " للتفسير المعمق" (المنشغل بالعوارض أو بالتحليل النفسي أو التفكيكية وسواها)، وهو تفسير غير قابل لإعادة الإنتاج، وذاتي الشرعنة، بدلاً من الاهتمام "بالتفسير البسيط" أي بالوصف التحليلي للأعمال الفنية القابل لإعادة الإنتاج، الذي يسمح بمعاينة ذاتية مشتركة وصادقة لهذه الأعمال. فبرأيه، من حق القارئ أن ينتظر من الناقد الفني أن يصف له أولاً العمل الفني الذي يقترح على القارئ رؤيته، وأن يقومه تالياً، معتمداً معايير واضحة يمكن للقارئ -كما الفنان- أن يرفضها. ويرى أنه، للحفاظ على تجربة العمل الفني، يجب أن يرتكز "التفسير" كأداة للنقد على رأي الفرد. فالعمل الفني التشكيلي الحديث بمعظمه فن وصفي (على مثال الفن الهولندي الكلاسيكي) وغير سردي (على مثال الفن الإيطالي)، ولكن وبعكس المتوقع فإن تفسير لوحة وصفية أصعب من إعطاء شرح تفصيلي للوحة سردية.

القراءة المجازية

وكما يعتمد مؤرخ الفن في دراسته لوحات الفن الهولندي في نهاية الأمر على القراءة المجازية كي لا تبقى اللوحات على صمتها، يلجأ الناقد الفني المعاصر إلى التأويل ليتهرب من عمل الوصف الشكلي "مستفيداً من السيطرة العامة للنموذج التأويلي على الخطاب عن الفنون". باعتقادي، وضع شيفير بعبارته هذه "الإصبع على الجرح" لا سيما في غياب معايير واضحة للنقد تواكب التطورات التي حدثت على صعيد الفنون، على خلفية التقدم العلمي المتسارع على صعيد تكنولوجيا المعلومات وأزمة الرأسمالية العالمية الرهنة، وبعد ما أضحت الفنون تخضع لاقتصاد السوق وخسرت من استقلاليتها وحرية إبداعها الكثير. كما عجزها عن مواكبة الحاضر بتجلياته الاجتماعية وآثاره المتفاقمة على حياة الإنسان.

قرأت ذات مرة عبارة تقول "الفن وجد ليصنع الناس وليس الناس وجدوا ليصنعوا الفن"، لكن على قدر ما قد يبدو هذا القول ساذجاً، لأنه لا يرى العلاقة التبادلية بين الفن والناس، فإن الناس في عصرنا الحالي تنشغل بأمور أقلها البقاء على قيد الحياة وسط عالم مضطرب ومهدد بالزوال، تحت تهديد متسارع للاحتباس الحراري من جهة، ومن جهة أخرى أخطار الأوبئة الفتاكة كما "كوفيد-١٩"، فضلاً عن الحروب والمجاعات والإفقار المتعمد لملايين بل مليارات البشر، أمام الجشع الذي تمارسه الرأسمالية المتوحشة، وهي في ذروة أزماتها الاقتصادية والمالية التي لا تتوقف لالتقاط أنفاسها أو حتى إصلاح نفسها بحسب ما افترضه نعوم تشومسكي، أقله خلال مقابلة تلفزيونية أجراها في بدايات تفاقم وباء كورونا، إذ لا تربط هذه الرأسمالية النيوليبرالية -برأيه- بين انهيار الأسواق مع هبوط القوة الشرائية للبشر تحت ضغط الأزمات المتفاقمة، وتحويلها البشر إلى عبيد يفقدون حتى أعمالهم التي تدر على الرأسمالية أرباحاً خيالية، ضاربة بعرض الحائط منطقها في إخضاع كل شيء لاقتصاد السوق، بما فيها الفنون والأعمال الفنية.

أزمة خطاب

وهي بهذا السلوك، إنما تدمر نفسها وحياة ملايين أو مليارات المستهلكين عبر العالم الذين أفقرتهم بسياساتها الجشعة. وطبعاً من حق الفلسفة أن تؤدي دورها، إن كان ثمة ما تبقى منها - كما الفن، إن كان هنالك الكثير من أعماله تستحق أن يطلق عليها تسمية "الفنون" وما يفترض بها أن تحمله من إبداع يحاكي هموم الحاضر بدل اجترار الماضي أو التبشير بمستقبل لا يزال يستبطن الكثير من الغموض والتخبط، بعيداً حتى عن المعايير الكلاسيكية للخطاب النقدي والفلسفي للفنون، وسط أزمة خطاب الشرعنة التي تعانيها الفنون، هذا ما يجعلنا نتساءل أين هي الفنون من كل هذا، لا سيما بعد أن تم إخضاعها لاقتصاد السوق؟

يقترح شيفير تعيين موقع نظرية الفن التأملية في نهاية القرن الثامن عشر بالذات، إذ تشكل نشأتها برأيه -أي نشأة الرومانسية- جواباً على أزمة روحية وجودية هي أزمة الأسس الدينية للواقع الإنساني، وأزمة الأسس المتعالية للفلسفة، ويرى أنهما ترتبطان بعصر التنوير وتصلان إلى ذروتهما -الفكرية- في ألمانيا مع النقد الكانطي. لذلك يحذر شيفير من التضليل الذي قد تفعله كلمة ثورة. فبرأيه أن الثورة الرومانسية كانت في أساسها محافظة، إذ سعت بالأخص إلى عكس حركة التنوير وتوجيهها نحو علمنة الفكر الفلسفي والثقافي. تعود ولادتها -برأيه- إلى اقتران عدة عوامل اجتماعية وسياسية وفكرية، من بينها بالطبع الثورة الفرنسية، ولكن أيضاً تحرر الفنانين الاجتماعي، أي الأهمية المتزايدة للسوق في تنظيم المؤسسات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يدل على ذلك التأثير المزدوج للرومانسية. فهي من جهة خلقت ارتباكاً في ما يتعلق بالتمايزات المتزايدة في حقول الحياة الاجتماعية المختلفة مع صعود البرجوازية. ومن جهة أخرى، نشهد حنيناً لا يكبح إلى الجمع مجدداً وبشكل متناغم وعضوي بين كل هذا الواقع المعيش في تضارباته وتناثره. فأضحى عالم الحاضر عالماً منزوع السحرية، مما دفع هيغل ولوكاتش وكثيراً من المفكرين، إلى إعادة تناول هذا الموضوع، "أزمة شرعنة خطاب الفنون"، ولم يعد له بالتالي وحدة مسلماً بها، بل وحدة يتوجب بناؤها أو إعادة بنائها.

ليس تقديس الشعر أو الفن ابتكاراً من ابتكارات الرومانسية -يشير شيفير- إذ يعود اعتبار الشاعر متنبئاً أو عرافاً مفسراً للغيب إلى العصور القديمة. وذلك في سياق إشارته إلى عدم نشوء هذا التقديس ككشف وجودي، من فشل الفلسفة "كدافع ميتافيزيقي"، بل من عدم التطابق بين الصورة الخطابية (الاستدلالية والمطلقة) للفلسفة ومحتواها أو مرجعيتها الأنطولوجية. وبهذا يأخذ العمل الفني على عاتقه الدفع الميتافيزيقي ويحقق عرض محتوى الفلسفة. يستطرد شيفير ليشير إلى الشاعر الألماني نوفاليس بوصفه يؤكد، وهو متأثر بالنظريات الأفلاطونية، أنه لا يمكن الوصول إلى الواقع الأساسي إلا من خلال الوجد الشعري لأنه لا يخضع للاستدلالية العقلانية، التي لا تستطيع تخطي الذات المتكلمة وموضوع الكلام. وحده الشاعر ذات وموضوع، أنا وعالم، وحده يستطيع الوصول إلى المطلق.