ملخص

هذه السنة سنة نزار قباني بلا منازع: 25 عاماً على رحيله و100 عام على ولادته. لكنّ هاتين المناسبتين لن تحييهما سوريا، بلاده المنكوبة، التي لم تودعه أصلاً عاصمتها دمشق عندما توفي في 30 مارس (ابريل) 1998 وداعاً يليق به،

هذه السنة سنة نزار قباني بلا منازع: 25 عاماً على رحيله و100 عام على ولادته. لكنّ هاتين المناسبتين لن تحييهما سوريا، بلاده المنكوبة، التي لم تودعه أصلاً عاصمتها دمشق عندما توفي في 30 مارس (ابريل) 1998 وداعاً يليق به، ولم تقم له جنازة وطنية وشعبية حاشدة، كما كان متوقعاً. فهذا الشاعر لم يكن يوماً شاعر حزب ولا شاعر حاكم ولا أيديولوجيا، ولم ينل رضا الحكم يوماً، بل كان صوت الاحتجاج والاعتراض، الجريء والصارخ والمجروح في آن واحد. حتى المتحف الذي شيد باسمه في مدينة الياسمين وقع في الإهمال التام ورفعت فيه شعارات البعث، وباتت تقام في قاعته ندوات سياسية بعثية وإيرانية وسواها.

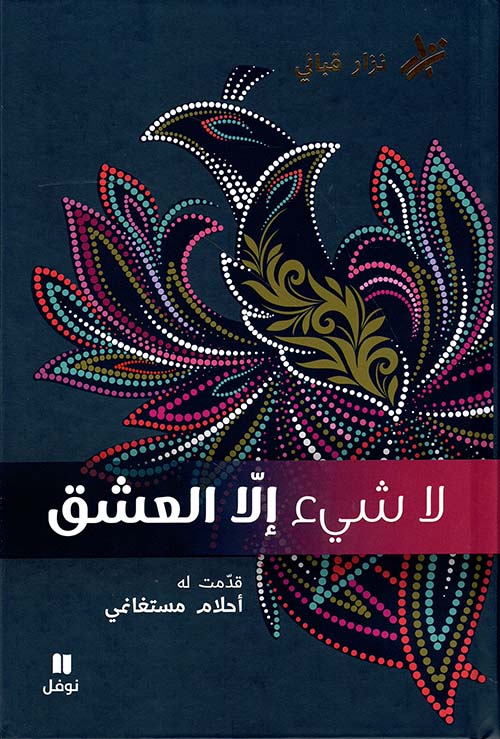

عشية حلول الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل نزار قباني والذكرى المئوية لولادته (1923- 1998) تزمع دار نوفل (الناشر الرسمي لأعماله) وعائلة الشاعر، إحياء هاتين الذكريين في مواعيد عدة. وتمثلت الخطوة الأولى في إصدار الدار مختارات من شعره، تميزت عن سائر المختارات الصادرة سابقاً بنفسها الأنثوي، فهي عهدت إلى أربع شخصيات نسائية هن: المطربة ماجدة الرومي والروائية أحلام مستغانمي والشاعرتان بروين حبيب وجمانة حداد، مهمة اختيار قصائد من أعمال الشاعر، كل منهن على حدة، كي تصدر المختارات في أربعة كتب فنية وأنيقة الطباعة، على أن يحمل كل كتاب عنواناً مختلفاً عن الآخر، يعبر عن ذائقتهن، ويدور حول موضوعة معينة من موضوعات الشاعر المتعددة. وقد توالى صدور المختارات تباعاً، حاملة هذا النفس الأنثوي، الذي لم يخل من وفاء إلى شاعر المرأة، الذي يمكن وصفه أيضاً بشاعر "الذكورة" التي تجلت في قصائد كثيرة، والتي أُخذت عليه سلباً، من جراء تضخم "الأنا" الذكرية التقليدية التي تعلن تفوقها السلطوي على المرأة.

العودة الانثوية

لعل هذه المختارات "الأنثوية" تعيد مصالحة نزار قباني مع القراء الشباب أو مع الجيل الجديد، الذي لم يعد يقبل على شراء كتبه بحماسة، فالذائقة اختلفت لدى هذا الجيل، وكذلك الهموم والأهواء. وبات معروفاً منذ سنوات أن أرقام مبيع كتب الشاعر تشهد حالاً من التراجع الواضح جداً مقارنة مع الأعوام السابقة، خصوصاً بعد رحيله. فلم يمض على غيابه عامان أو ثلاثة حتى بدأ مبيع أعماله يتراجع. اسمه لم يعد يحتل قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في المعارض العربية. حتى الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي التي كان هو سبب تتويجها شعبياً سبقته كثيراً. ولم تعد الأجيال الجديدة "تتهافت" على دواوينه. غاب الشاعر وبقي شعره، لكن الشعر غير قادر على الحلول محله. كان القراء المفتونون به، شباناً وشابات، ينتظرون في صفوف طويلة ليحظوا بتوقيعه. والأمسيات التي كان يحييها هنا وهناك كانت تعج بالجمهور الغفير الذي تضيق به الصالات فيخرج جمع منه إلى الساحة. غابت صورة الشاعر ولم يبق سوى شعره، الشعر لا يجذب في غياب صاحبه، الشعر يظل وقفاً على الكتب.

قراءة ما بعد الغياب

لكن السؤال الذي يطرح اليوم في هاتين الذكريين هو: كيف نقرأ الآن نزار قباني بعد ربع قرن على غيابه؟

هذا السؤال لا بد من طرحه اليوم، فقراءة الشاعر بعد غيابه تختلف عن قراءته خلال حياته، لا سيما إذا كان الشاعر في حجم نزار قباني، شعرياً وشعبياً أو جماهيرياً. وهو يكاد يكون الوحيد الذي امتلك سلطة تماثل السلطة السياسية والذي أعاد للشاعر حضوره الساطع بصفته صوت الناس وضميرهم الحي. لكن المفارقة تكمن في أن شعرية نزار قباني الحقيقية، تجلت خارج هذه السلطة التي كانت له، أو قبل نشوئها، أي في مراحله الأولى، عندما كان ينتمي بوضوح إلى المدرسة الجمالية التي عرفها عصر النهضة في مقلبه الأخير، وعندما راح يحدّث معطيات هذه المدرسة، مؤسساً لغته الجديدة البسيطة وقصيدته الحديثة الخاصة به. سلطة نزار قباني برزت لاحقاً عندما شرع يكتب بـ"السكين" (كما يعبر) قصائد سياسية صارخة ألهبت الجماهير، وراعت همومها العابرة، وماشت ذائقتها ومشاعرها الآنية. ومنذ أن بدأ شاعرنا يكتب بـ"السكين" تراجع شعر الوجدان والغزل لديه واحتل الشعر السياسي صنيعه، بدءاً من هزيمة عام 1967 وانتهاء بالهزائم المتتالية التي شهدتها الساحة العربية، عسكرياً وسياسياً.

عرف نزار كيف يستخدم الحدث السياسي شعرياً ليرسخ جماهيريته ولو على حساب شعريته. إلا أنه بالطبع لم يهجر الغزل بل أدى أيضاً شخصية الشاعر الذي يدعو إلى تحرير المرأة العربية من السلطة الذكورية والاجتماعية، لكنه لم يستطع أن يطفئ في داخله الجذوة "الشهريارية" وذكورية الرجل الشرقي وغطرسته ونرجسيته، فها هو ذا يعترف في إحدى قصائده بأنه "فصّل من جلد النساء عباءة وبنى أهراماً من الحلمات". هذا البيت هو من أبشع ما كتب نزار، لا شعرياً فحسب، بل بما يضمر أيضاً من اعتداد فارغ بالنفس ومن كبرياء وخيلاء.

كتب نزار كثيراً أكثر مما يقدر شاعر وحده على كتابته. أعماله الشعرية بلغت 36 ديواناً وتسعة أجزاء، ناهيك بأعماله النثرية ومقالاته التي لا تحصى. لكن هذه الكثرة وإن دلت على امتلاكه ملكة اللغة وعبقريتها، لم تكن في مصلحته، بل هي انعكست سلباً على شعريته، بخاصة في مراحله الأخيرة عندما راح يكرر نفسه حتى بدا كأنه يقلد نزار قباني. بدت لغته حينذاك مستهلكة وكذلك تراكيبه اللغوية وتفاعيله وصوره، لكنه لم يفقد جماهيريته ولا قراءه الذين ظلوا يقبلون على أعماله ويواكبون الجديد منها.

إذاً كيف نقرأ نزار قباني اليوم بعد ربع قرن على غيابه؟ هل نقرأه في مراحله الأولى التي استطاع فيها أن يكون خير وارث لمدرسة عصر النهضة بجماليتها ورومنطيقيتها ورمزيتها، وخير ثائر على العمود الشعري، وخير رائد للشعر التفعيلي؟ أم نقرأه في مراحله السياسية الغاضبة التي مثل فيها ضمير الجماهير العربية في تمردها واحتجاجها؟ هل نقرأه في شعره الغزلي الجميل الذي طور عبره الإرث النهضوي أم في حداثته الخاصة، حداثته العفوية والبعيدة عن نظريات الحداثة نفسها؟ أنقرأه في شعره السياسي الرثائي الذي نعى به العالم العربي أم في شعره السياسي الذي وقع في شرك الخطابة والمباشرة؟

شاعر المراحل والظروف

كان نزار قباني أكثر من شاعر مثلما كان أكثر من شخص. هذا الوصف لا يعني أنه كان على انفصام مقدار ما يعني أنه كان شاعر المراحل والظروف و"المناسبات" والمنابر على اختلافها. وإذ عرف كيف يؤدي دور الضحية جهاراً في بعض مراحله، عرف أيضاً كيف يؤدي دور "المتسلط" خفية ولكن من دون ضحايا طبعاً. وليست إدانته بعض الحداثة وبعض الشعر الحديث إلا من قبيل فعل الإلغاء الذي تمارسه عادة السلطة السياسية. وهو لم يلغ حداثة الآخرين إلا ليفرض حداثته التي توجتها "جماهيريته". ولم يتوان عن مهاجمة قصيدة النثر والشعراء الشباب واصفاً إياهم اعتباطاً وظلماً، بجملته الشهيرة "شعراء الأنابيب"، والسبب أنهم تخطوه وعزلوه ولم يعد قادرا على فهم حداثتهم.

لا شك في أن نزار قباني كان شاعراً حديثاً وربما هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يحمل جماهيره إلى متن "حداثته" التي قامت على حدة، والتي شاءها حداثة شخصية وخاصة جداً، حداثة اليقين لا القلق، حداثة الطمأنينة، حداثة الاكتفاء لا البحث، حداثة الجواب لا السؤال. وداخل أسوار تلك الحداثة المسالمة (شعرياً لا سياسياً) سجن جماهيره، كي يحول دونها ودون الحداثات الأخرى، حداثات الشعراء الآخرين. وهكذا كان قراء نزار قباني قراءه هو أكثر مما كانوا قراء شعريين. بل إن بعضاً منهم لم يقرأوا سواه، مكتفين به وكأنه بداية الشعر وخاتمته.

إلا أن نزار قباني عوض أن يرقى بهذه "الجماهير" إلى مرتبة عالية من الثقافة الشعرية والذائقة الشعرية، نزل هو إليها من عليائه، متنازلاً عن بعض مداركه أو أسراره كشاعر رائد. ولم يستطع أن يتحاشى الوقوع في شراك تلك الجماهيرية، فراح يكرر قصائده ملبياً حاجتها إلى الغضب والحماسة والإثارة، السياسية خصوصاً، بل راح يكرر العبارات والتفاعيل والتراكيب حتى بات كأنه يقلد نفسه أو يقلد ماضيه. وأضحت قصائده السياسية أشبه بـ"المقالات" التي ينتظرها قراؤه الذين لم يميزوا كثيراً بين غثه والسمين، بين شعره الجميل والقصائد المنسوخة، بين إبداعه المضيء وإنتاجه شبه المصطنع. حتى قصيدته الشهيرة عن زوجته بلقيس التي وقعت ضحية الانفجار المروع الذي حصل في بيروت، بدت شبه سياسية وحضرت فيها الحبيبة القتيلة بصفتها موضوعاً شعرياً. يقول في مطلعها: "شكراً لكم/ شكراً لكم/ فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم/ أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة/ وقصيدتي اغتيلت/ وهل من أمة في الأرض/ إلا نحن، نغتال القصيدة".

يروى عن نزار أنه ظل يكتب حتى اللحظة الأخيرة من حياته. وحين لم يكن يجد ورقاً كان يكتب على "وصفات" الطبيب أو "الروشتات" كما يقال بالعامية. أمست الكتابة في مراحله الأخيرة عادة، عادة يدمنها إدمان مدمني التدخين أو الشراب. وقد لا يكون مصيباً لديه وصف الكتابة بـ"السلاح" الذي يواجه به الشاعر العالم عادة.