إن الجماليّة أو فلسفة الجمال تمثل ذروة التفكير العقلي تجاه جماليّات المرأة والفنّ والذوق والطبيعة، وفق أُسس علمية تقوم على دراسة حسية أو قيّم وجدانية وعاطفية لأحكام شعورية. وعلى الرغم من دور وأهمية بقية الفلسفات: الأخلاق والاجتماع والطبيعيات والماورائيات وغيرها، إلا أن المذهب الجمالي يُعَدّ من فروع الفلسفة الحديثة، عندما أدخل ألكسندر بومغارتن (1714-1762) مصطلح "عِلم الجمال" في دراساته الإنسانية.

وهنا، نود أن نتناول الجماليّة من منظور عالم الشعر والشعراء، كون المنطلق القاعدي شعورياً يهيمن على كل تصوّر. وبما أن صفة الشاعر مغايرة عن صفة الفيلسوف، لذا نأخذ بأقوال الشاعر بحسب ما يُلقيها ويكتبها، من دون أن نُخضع قصيدته لمنهج عقلي أو منطقي، بل التركيز على الفكرة التي يصوغها عبر إحساسه وخلجاته وتعبيراته الوجدانية واللغوية.

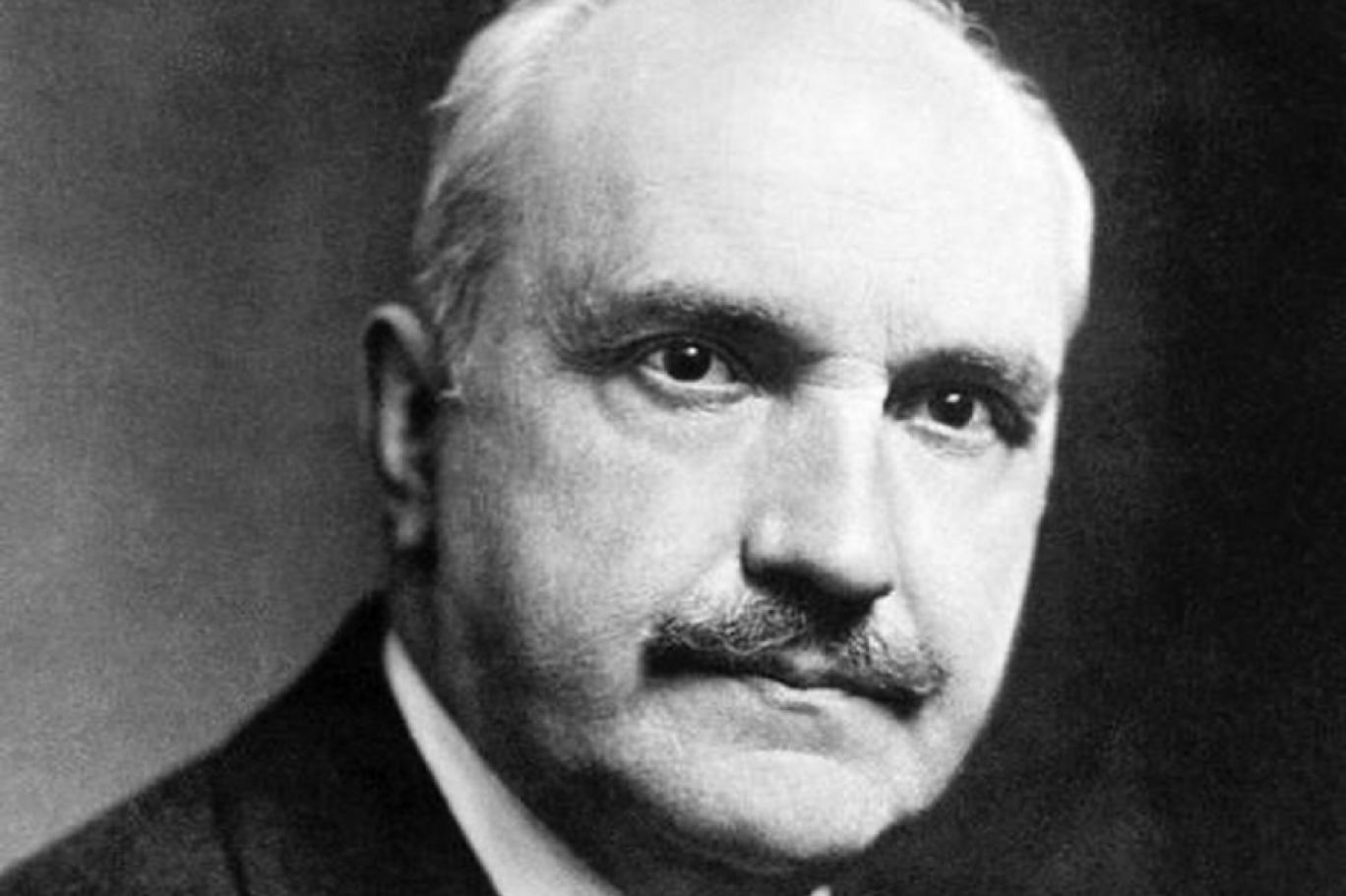

هو ذا جورج سنتيانا (1863-1952) شاعر وفيلسوف وكاتب وروائي أميركي من أصل إسباني، يرى مفهوم "الجمال" بأنه "لّذّة تحولت موضوعاً". أما فلسفته، فقد أخذ سنتيانا من ديمقريطس (460-370 ق.م) نظريته الذرية، ومن أرسطوطاليس (384-322 ق.م) نظريته في الأخلاق، وترك تفسير ماهية المادة إلى العلماء، وتخطى المفهوم الديني، وما عليه إلا أن يبدي رأيه الفلسفي عبر رؤيته الشعرية، وفي قصيدته "لا ذماً ولا مدحاً" يقول ما يلي:

الحُبّ هو الله، ولا يسبر غوره

يجلب إليه جمالاً رقيق الهوى.

كنتُ أُحُبّ، وفقدت عشقي بين البشر؛

لكني وجدته بعد أيامٍ عديدة.

آه، الإيمان بالله، يبعد اليأس والطيش،

إن اختلاقَ الشرُ، هو لعنةٌ بحد ذاته!

عاد ملاكي، أكثر حزناً وجمالاً،

وشاهدٌ على حقيقة الحُبّ الذي أكنه،

في هذه الآية المقدسة نشوةُ الطرب عالية،

بالإجابةِ عن صلاتي الساهية.

وعلى الرغم من أن فلسفة وشعرية سنتيانا تبدي احتراماً وتقديراً للأفكار والقيّم الدينية، لكنها تبقى إلحادية ومضطربة تجاه الله والروح والدين. ويقترب منه فردريك نيتشة (1844-1900)، كونه شاعراً وفيلسوفاً وملحداً. ففي قصيدة "الساحر"، في كتابه "هكذا تكلم زرادشت"، (الترجمة الإنجليزية، 1983)، يشير إلى الله بعبارة "الإله المجهول"، ويبدي نحوه مزيجاً من التحدي والحُبّ قائلاً:

أضربني، جندلني، عذبني،

بكل عذاب الأبدية.

متيمُ بك أيها الصياد القاسي!

أنت الله – المجهول!

وفي قصيدة "بين فتاتين في الصحراء"، ينظر نيتشه إلى الواحة كأنها غيداء في بيداء، ويصف وضعه وهو تحت سعف النخيل، يراقب هزاتها والتواءاتها كراقصة مغرية ومبهجة؛ وكعادته يمزج بين الجمال في الخارج واضطرابه النفسي في الداخل، نسرد المقطع الأخير إذ يقول:

كأني مثل هذه التمور عند الظهيرة

تتطاير من حولها الهوام الصغيرة

وتجول في نفسي رغبات كثيرة

أقل من هذه المجنحات الوفيرة

لكنها أشد جنوناً منها وشريرة.

وهذا أبو العلاء المعري (973-1057)، الذي جعل من عاهته الجسمانية، وتعثر حظه في حياته العامة، تشاؤماً هو فيه سابق على تشاؤمية آرثر شوبنهاور (1781-1860)، وعَدَمياً قبل أقطاب العدمية الوجودية، مارتن هيدجر (1889-1976)، وجان بول سارتر (1905-1980)؛ فأتت فلسفته الشاعرية في المجتمع والحياة والوجود سوداوية. فعن المرأة وجمالها وزينتها، يعتبرها المعري، فتنة وغواية تتبرج للرجل ليقع في شَركها، بل:

هي النيران تحسن من بعيدٍ

ويُحرقن الأكفَّ إذا لُمسنَهْ

- سهامٌ إن عرفن كتاب لسْنٍ

رجعن بما يسوء مسمّماتِ

ويتركن الرشيد بغير لبّ

أتين لهديه متعلّماتِ

ولا غرو في ذلك، بحسب تصور المعري، لأن السوء من الطبيعة البشرية، فالمرأة عندما تتزين ليس وفق ما خصتها بها الطبيعة من جمال وحُسن وجاذبية، وإنما لتغوي الرجل فحسب. لذلك فإن الأخلاق مهما أتصف بها هذا أو ذاك، هذه أو تلك، فالجميع متشابهون بسوء أطباعهم:

إن مازت الناسَ أخلاقٌ يُعاشُ بها

فإنهم عند سوء الطبع أسواء

أو كان كل بني حواء يُشبهني

فبئس ما ولدت في الخلق حواء

إن كل شاعر من شرعه أن يتفلسف، إلا أننا نلاحظ من خلال الشعراء الذين تفلسفوا بأنهم قد سيّروا الشعر على حساب الفلسفة، كالذين سيّروا الفلسفة على حساب الدين، أمثال: الفارابي وتولستوي؛ أو الذين سيّروا الدين على حساب الفلسفة أمثال: الإمام الغزالي والراهب توما الأكويني. عموماً إن كان الشعراء يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم في موازين الشعر، فإن هذا الأمر لا يستقيم مع الفلسفة منهجاً ومبدأً، إذ يجب عليهم أن يخضعوا لشرطية علومها، وهذا صعب التنفيذ، لأن مصدر الشعر هو القلب والشعور والإحساس والوجدان والعاطفة، وليس العقل الذي يدركها من دون أن يكون باعثاً لها.

رقة الشاعر

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أن الشاعر بحكم شاعريته يمتلك رقة مرهفة، إذ يتأثر بأدنى شيء يلامس أو يثير جوانحه وخلجاته، وسرعان ما يكتب قصيدة سرعان ما يأتي بغيرها عندما تجتاحه موجة تأثيرية جديدة. وهكذا دواليك ينتقل أو يطير الشاعر مُحلقاً من قصيدة إلى أخرى، وما أكثر المبالغات الشعرية التي يترنح في لجتها، سيما إذا أنشد بعقل فلسفي.

إن الشاعر مهما أمتلك عمقاً عقلياً، فإن قلبه يكون أعمق، أعني عندما يتفلسف بالجمال أو من خلال الجماليّات، فإن نبضات قلبه وحرارة أحاسيسه هي التي تنفرد في تنظيم موجة الفكرة، وهذا ما يجعله يمتلك عالماً خيالياً خصباً. أمَّا في الواقعية، فإن ذاتية الشاعر تسيطر عليها العاطفة والوجدان، وما يتصل بالفؤاد ويتعلق به.

وعلى الرغم من نغمات الجماليّة عند الشعراء، إلا أن أفكارهم الشاعرية تنعكس بالمذاهب، التي يعتنقونها سواء كانت دينية أو فلسفية أو سياسية. فالمتنبي (915-965)، على سبيل المثال، كان قرمطي المذهب، ومعروف ما للقرامطة من نزعة شديدة نحو القتال وسفك الدماء؛ وكيف أنهم من البحرين هاجموا العراق والشام ومصر والحجاز واليمن؛ وفي إحدى غزواتهم لمكة المكرمة، جندلوا حتى المتعلقين بأستار الكعبة، وملأوا بئر زمزم بأجساد القتلى، وأخذوا الحجر الأسود قرابة العشرين سنة قبل أن يعيدوه. وعليه، تجد أن قصائد المتنبي مهما كانت ترسم وتنحت في معالم الجمال، إلا أن معظمها يغمرها رنين السيف، وصهيل الخيل، وصوت الطعن والمبارزة. ومع ذلك، فإن موقف المتنبي تجاه الجماليّات، خصوصاً مع المرأة، مغاير لموقف المعري تماماً، نورد بعضاً من أبياته:

إذا ما رأتْ عيني جمالك مقبلاً

وحقك يا روحي سكرتُ بلا شربِ

- قالت جننت بمَنْ تهوى فقلتُ لها

العشقُ أعظم مما بالمجانينِ

- ولولا الهوى ما ذلَ في الأرضِ عاشقٍ

ولكن عزيزَ العاشقينَ ذليلُ

الفلسفة والشعر

الحق، إذا اعتنق الشاعر فكرة ما أو مذهباً ما، فإنه من الطبيعي أن يعكس فيه منظاراً جمالياً، إنها المنفذ الذي يصدح فيه، ويرنو بأقصى ما يملك من مشاعر نحو المذهب أو الفكرة التي يبتغيها. وبغض النظر عن سلبية أو إيجابية موقف الشاعر حيال ما يهدف إليه، فإن عبقريته الشعرية مهما عبّرت عن آرائه، ومهما كانت جزلة شاملة، فإنها لن تكون مكتملة إن كانت تتبع لمذهب فلسفي معين، والسبب لأن الشاعر غالباً ما يميل إلى قواه الشاعرية النابعة من نبضات قلبه وإحساسه أكثر من أفكار عقله.

بمعنى آخر، إن الفلسفة لها قواعد ومناهج خاصة فيها، فإذا طرق الشاعر بابها، فإن تلك القواعد ستكون قيوداً له، وهذا أمر طبيعي، لأنه شاعر وليس فيلسوفاً. وبذلك من الصعوبة أن يلتزم الشاعر تماماً بالفلسفة نهجاً ومنهجاً. كما إن تفلسف الشاعر لا يعدو كونه لوناً من ألوان الفكر الشعري، وليس تفلسفاً خالصاً. وعليه، فإن الشعراء الفلاسفة أمثال: المعري وأبو تمام والحموي، فإن فلسفة المعري تتميز بصبغة تشاؤمية طاغية تجاه الوجود بأسره. أما أبو تمام (796-843) فقد أصبحت لديه الفلسفة تُشكل منظوراً عاماً لكل شيء، وحتى في إطار الحزن الشديد. وبالنسبة إلى ياقوت الحموي (1178-1229) فإن فلسفته في الطبيعة لها المساحة الأوسع في سلسلة أشعاره وقصائده.

وهكذا هو الأمر بالنسبة إلى جميع الشعراء والشاعرات شرقاً وغرباً. ففي قصيدة "نقش للصورة" للشاعر الصيني تانغ يين (1470-1523)، الذي راعه سقوط تويجات الأزهار بأول المطر، وعندما سألته خليلته عن أيهما الأجمل هي أو التويجات، أجابها:

سألتني: "أيهما الأجملُ

التويجاتُ أم بشرتي؟"

أجبتُ سؤالها:

"تفوزُ التويجاتُ بالبراءةِ".

في سماعِ هذا، خليلتي

كشفتْ عن غضبٍ ساحرٍ

رافضة تصديق ذلك،

فتّتّ حفنةُ الأزهارِ

وفي وجهي رمتها –

قائلة: "هذه الليلة يا عزيزي

أرقد مع الزهور!".

أما قصيدة "الحُبّ" للشاعرة اليابانية السيدة أزومي (القرن العاشر الميلادي) نسرد منها المقطعين الأخيرين:

هذه الليلة،

كما البرد ينهمر على أوراق الخيزران،

خشخشةٌ، حفيفةٌ،

فإني لا أحب أن أرقدَ وحيدة.

×××

حُبكَ،

قد يكسرُ قلبي إلى ألفِ قطعةٍ،

لكن ولا قطعة واحدة،

ستكون مفقودة.

في الغرب

وفي الجانب الغربي أيضاً، عندما نقرأ لأهم الشعراء سواء مع وليام بلاك (1757-1827)، أو توماس س. إليوت (1888-1965)، وغيرهما، فإنهم لا ينتمون إلى المذاهب الفلسفية بصورة تامة، وذلك لقصورهم الفلسفي لا العقلي، لأن مرجعهم هو القلب مركز فؤادهم. إلا أن هذا لا يمنع من القول إن قصائدهم فيها تفكير فلسفي من نمط خاص. في العام 1934 كتب إليوت عن الزمن قائلاً:

زمنُ الحاضرِ والماضي

كلاهما ربما حاضر في المستقبلِ

وزمنُ المستقبل شمل زمن الماضي

فإذا كان هذا الزمانُ أبدياً

فالزمن كلهُ غير مُستردِ.

أن عالم الشعر ودنياه التي تحيا عبر الجمال، هي أهم وريد يُطِعم صيرورته، فالشاعر إن جرّدته من الجماليّة ينتهي وتجفّ منابعه، فتصبح أقواله خالية من قوة الجذب، والإيقاع الموسيقي الشعري. إن الوصف الجمالي هو أقصى ما يمكن أن يصله الشاعر، ويبدع فيه من أفكار وتصورات ذهنية، ومفردات لغوية. مثلما يفعل الفيلسوف في كتابة القصيدة، حيث أقصى حدوده في الشعر هي نظم الأبيات، وفق قواعد الميزان الشعري والبناء اللغوي، في طرح تصوره الفلسفي لا الجمال الشعري. كما عند ابن سينا (980-1037)، والغزالي (1058-1111). والأخير، عندما طلب منه أحد أصحابه أن يترك العزلة الصوّفية، ويعود إلى ممارسة التدريس في بغداد، نظر إليه الغزالي شزراً وأنشد:

غزلتُ لهم غزلاً رقيقاً فلم أجدْ

لغزليَ نسّاجاً فكسَرتُ مغزلي

تركتُ هوى ليلى وسعدى بمعزلِ

وعدتُ إلى مصحوبِ أوّل منزلِ

أما ابن سينا الذي كتب قصيدته العينية الشهيرة، فيقول في مطلعها:

هبطت إليكَ من المحل الأرفعِ

ورقاء ذاتُ تعزَزٍ وتمَنعِ

محجوبةٌ عن كل مُقلةِ عارفٍ

وهي التي سَفَرت ولم تتبَرَقعِ

ولقد استخدم ابن سينا "الورقاء" وهي الحمامة تعبيراً عن النفس التي هبطت من السماء مرغمة لتحل بالجسد كسجن لها، بعدما كانت طليقة في عالمها العلوي، ولذلك هي تتوق للعودة. والمعنى بشكل عام يسير على منوال فكر أفلاطون على الرغم من أن فلسفة أبن سينا على نهج أرسطو. وهذا ما حيّر، ولا يزال يحيّر، معظم الباحثين والدارسين في بنية هذه القصيدة ذات العشرين بيتاً والمغايرة في سياق الفكر السيناوي العام. على أي حال، فإن القصيدة تُعبّر أيضاً عن فيلسوف يتقن صناعة الشعر، كما الشاعر الذي يمارس الفكر الفلسفي؛ وكل له حدوده التي ينتمي إليها أصلاً، وإن تعدّاها فهي للمزاوجة أو لإضافة لون تعبيري يزيد من سِحر الجمالية.