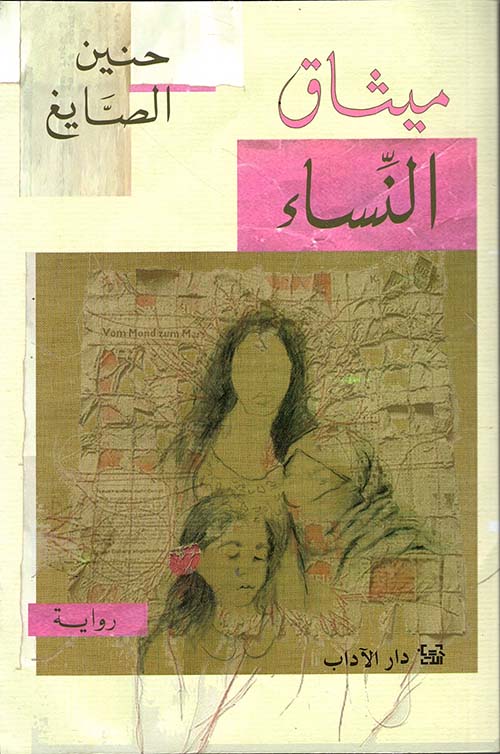

تلقي الروائية اللبنانية حنين الصايغ مهمة السرد في روايتها "ميثاق النساء" (دار الآداب 2023) على عاتق راوية تحمل اسم أمل أبو نمر، جاعلة منها قناعاً لها، أو "برسونا" كما يقال في علم النفس، بل شخصية قرينة لها، تتصل بها وتنفصل عنها، في آن واحد. ولعلها في هذا القبيل تتخلص من حكم السيرة الذاتية الذي قد يقع على روايتها، فتنزله على شخصيتها الرئيسة، الراوية أمل، حتى لتبدو هي التي تروي سيرتها.

غير أن من يقرأ الرواية في حال "الحياد" من غير تحر عن شخصية الروائية حنين وعلاقتها بالراوية أمل، وهذا ما يفترض أصلاً، يلتمس أن أمل شخصية واقعية جداً، ومغروسة في بيئة تاريخية ودينية واجتماعية معلنة وهي بيئة الموحدين الدروز، وتحديداً قرية تدعى عينصورة، حقيقية جداً ولو غدا اسمها مستعاراً. إنها إذاً رواية سيرة ذاتية، أو "سرد ذاتي" (أوتوفيكسيون)، ولكن ليست سيرة الروائية حنين بل سيرة بطلتها أمل. استقلت هنا أمل بنفسها داخل ما يسمى بحسب الناقد جيرار جينيت زمن السرد، بينما تنفرد حنين بما يسمى زمن الرواية الذي هو فضاء الكتابة، لكن الرواية لم تخل من بضع إشارات تدل إلى الروائية نفسها ومنها على سبيل المثل الديوان الشعري "فليكن" الذي تتحدث عنه أمل بينما هو ديوان صدر حقيقة للروائية حنين. وقد يبدو هذا الأمر بمثابة لعبة "تغريبية" تذكر القارئ أن ثمة حالاً من التمرئي بين الشخصيتين.رأة (دار الآداب)

وعلاوة على مبدأ "التقنع" أو "القرين" يدرك القارئ أن الراوية أمل هي لا بد شاعرة، في كونها تسمح لضمير "الأنا" السارد أن يتدفق بحرية وعفوية، إما انتقاماً لنفسه من الماضي والحاضر غير السعيدين، وإما تخلصاً من معاناة داخلية، ومواجهة للعوائق التي كثيراً ما أوقعت صاحبته في الصمت القاتل. وهنا تستحضر حنين، بحسب ما يقول الكاتب الفرنسي الكبير موريس بلانشو، "قوة الموج، حقيقة أمر ما، يفيض ويمتد ويتشكل فقط من خلال التدفق". كأنها تكشف " ثنايا الروح"، ملتزمة "ميثاق السيرة الذاتية" وخارجة عنه في وقت واحد، وهو "الميثاق" الذي وضعه الناقد فيليب لوجون، في مقاربته الشهيرة لمفهوم السيرة الذاتية.

السرد الذاتي

لكن تدفق السرد الذاتي العفوي، غير الآبه بالصنعة اللغوية، لم يحل دون بناء رواية "ميثاق النساء"، فقد وضعت حنين الصايغ، نصب عينيها، معايير الفن الروائي والتزمتها، ومنها: التقطيع الروائي والانتقال في الزمان والمكان والتقديم والتأخير والفلاش باك وتركيز الشخصيات وخلق علاقات في ما بينها... فهي بينما تمنح الحرية لبطلتها الراوية كي تستعيد ماضيها وتتداعى في سرد سيرتها وبيئتها والعادات والتقاليد المضنية، تسعى إلى ترسيخ البنية الروائية التي تحيط بسيرة البطلة، التي تعاني وتواجه وتتحدى ثقافة الجماعة وحيدة، وتعيش خلال الرواية ما يشبه مغامرة الخروج من الشرنقة التي كادت تخنقها، وهي شرنقة السلطة الأبوية والذكورية والدينية.

بين مفتتح الرواية الذي تقصد أمل أبو نمر خلاله الجامعة الأميركية في بيروت، مغادرة قريتها عينصورة وحيدة للمرة الأولى بعيدا عن عين زوجها، والختام الذي شاءته رسالة إلى ابنتها رحمة، ترتسم مسارات ومصائر، تكون أمل المحور فيها، وحولها من جهة، الجدة والأم والأخوات والابنة، بصفتهن ضحايا حياة كأنها مرسومة مسبقاً، والجد والأب والزوج من جهة أخرى، بصفتهم أشباه "جلادين" وأشباه ضحايا، وبينهم جميعاً القرية والطائفة الموحدة أو الدرزية والتقاليد والمبادئ و"السلسلة" المحدودة و"ميثاق النساء" وسواه. ومقابل هذا العالم الأول، يقوم عالم آخر هو عالم بيروت والجامعة الأميركية الذي يمثل النقيض، بحريته وانفتاحه، والذي قد يكون بمثابة خشبة خلاص تنقذ أمل التي تكتشف في الجامعة الحب للمرة الأولى بعد زواج فاشل وقاس وخال من مقومات الحياة الزوجية، زواج مدبر أو قائم على "صفقة"، تتمثل في الشرط الذي فرضته أمل، ابنة الـخمسة عشر عاماً، على زوجها، شرط أن يسمح لها بمواصلة دراستها الثانوية والالتحاق بالدراسة الجامعية.

تحمل أمل بعض ملامح الشخصية الوجودية القلقة، فهي مضطربة، تعاني في مراحل من حياتها حالاً من الكآبة والاكتئاب، ويخامرها دوماً شعور بالغثيان، لكنه ليس الغثيان الذي يعيشه روكانتان بطل رواية "الغثيان" لجان بول سارتر، فهو لديها نفسي وفيزيقي (بسيكو سوماتيك)، أكثر مما هو فلسفي، تحياه حقيقة، ويعاودها مرة تلو مرة. وليلة الزواج المدبر يتحول الغثيان إلى تقيؤ.

ولعل ما يسم شخصية الراوية شعورها شبه الدائم بالدونية بل شعور بالذنب وعدم استحقاق الحياة والتفكير القاتم وجلد الذات (أوتو فلاجيللاسيون) والانطواء. تقول: "يتكلمون عني بصيغة الغائب وكأنني حيوان أليف". وتتحدث عن الصوت "الذي يكرهني في داخلي". وعندما تحمل طبيعياً، بعد رحلة شاقة من الإنجاب المصطنع (زرع الأنبوب) الفاشل، الذي أنهك جسدها وروحها، خلال أشهر، وجعلها "فأر اختبار" بين أيدي الأطباء والممرضات، تعترف، مخاطبة الجنين في بطنها، بأنها لا تشعر بالفرح لقدومه ثم تعتذر له. وعاودها هنا الشعور بالذنب وجلدت نفسها وأنّبتها، كما تقول، ثم راحت تبحث في الإنترنت عن تفسير لحالتها، تحت عنوان "أمهات لا يحببن أطفالهن – مرض نفسي"، فوجدت تفسيراً يتعلق باكتئاب ما بعد الولادة واكتئاب أشهر الحمل الأولى. وعندما تعلم أنها حامل بطفلة، تفرح، لكنّ قلقاً يساورها، فهذه الطفلة ستربطها إلى الأبد برجل لا تحبه، مما يعني أنها لن تكون أماً حقيقية. فزوجها سالم انتهك جسدها، كامرأة في السرير، جاعلاً منه آلة للذته الفردية، ثم جعله آلة أخرى للإنجاب بالقوة، عبر التلقيح الاصطناعي الذي فشل مرتين بعدما ترك في الجسد هذا، جرحاً بليغاً. ولم يكن حملها في الختام إلا طبيعياً، مما جعل كل هذا العذاب عبثياً. ولا تتوانى بعد ولادة ابنتها رحمة، عن وصف نفسها بالجثة مثلما كانت تقول، عندما كان يضاجعها زوجها الذي كان يمتلك جسدها من دون أن يمتلكها. وفي لحظات الأمومة وحنوها على الوليدة البريئة كانت ترفض أن يكون لابنتها مصيرها الذي يشبه مصير أمها أيضاً، التي ظلت متعلقة بها منذ طفولتها.

حضور الأم

تحضر الأم نبيلة حضوراً قوياً في حياة الابنة أمل، على رغم التباس علاقتها بها، فهي تتماهى بها وتتقمص مأساتها كما تعبر، وكأنها "امتداد لجسدها"، وترفض في الوقت نفسه أن تكون صورة عنها، هي الأم الخاضعة لسلطة الأب القاسي والتقليدي والمحافظ، الذي لا يتمالك عن ضرب أي بنت تعانده ولا تأتمر به. كانت أمل تخشى أن تُنسيها الأمومة أنها امرأة، مثلما أنست أمها التي عاشت حياة شبه تعسة، جالسة وراء الصاج، تخبز الأرغفة البلدية لتبيعها، فتعاون زوجها الذي يعمل في الحدادة، في إعالة الأسرة التي من أربع فتيات. وعندما زوجت البنات الأربع صارت تقول الأم إنها بات من الصعب عليها أن تجد سبباً في البقاء، وكأنها تتمنى الموت. لكنّ الموت في حسبانها سيكون حياة جديدة وفق عقيدة التقمص الدرزية: "أحتاج إلى حضن أم جديدة تضمني إليها وتحبني، أود أن أعود طفلة بجسد وقلب خاليين من الأوجاع". وعندما سمعت أمل كلام أمها هذا حزنت جداً، وشعرت أن حياتها لن تكون سوى تكرار عصري لحياة أمها التقليدية.

تشبه أمل نفسها في لحظات اليأس والأسى، بالجدار وكأنها غير موجودة، كما تقول في أحد المقاطع، ولعله الجدار الذي تصطدم به النساء في العائلة، وهو ليس رمزياً فقط في الرواية، بل هو أيضاً واقعي، ويمكن تسميته جدار الحزن والبؤس. فالجد عندما أعلن طلاق الجدة، زوجته، التزم، لكونه من المشايخ العقال، النص الديني الذي يحرمه من مصافحتها والتحدث إليها ورؤيتها، لكنه عوض أن يخرجها من البيت، يقسمه قسمين عبر جدار، فيعيش هو في غرفته وهي في غرفتها. وقد أمضيا ثلاثين عاماً في حياة الهجر والأسر هذه، من غير أن يراها أو تراه. وكان في الليل حين يأخذه الحنين إليها يضرب الجدار بيديه فتسمع هي، ثم ترد عليه بضرب الجدار، وكأنهما يتصافحان ويتبادلان الود. لعل هذه اللقطة من أجمل اللقطات الروائية التي يمكن أن تحملها رواية، في ما تحمل من بعد إنساني وقسوة. هو الحب من وراء الجدار، الحب الذي حرمته الأعراف الدينية. ولكن عندما مات الزوج، بكته زوجته بحرقة مثلما بكته في حياته، ولم تستطع المشاركة في جنازته لأنها طليقته، طليقة شيخ.

أما انتماء عائلة أمل إلى المشايخ فهو ما شجع "العريس" سالم على أن يتقدم بحماسة لطلب يدها، فانتماؤها إلى عائلة مشايخية يمنحها هالة. وقد عاقب مجلس المشايخ والدها لأنه اضطر عند زواجها، إلى تسليمها بصفتها ابنته إلى العريس، فهي لا شقيق لها ليقدمها، وبحسب العرف يمنع الأب الشيخ من القيام بهذا الفعل، لكنه ما لبث أن نال الغفران بعد الفروض التي أداها.

الجدار المتعدد

الجدار الرمزي هذا تصطدم به أيضاً شقيقة أمل التي تدعى نيرمين، وهي غريبة الأطوار، قوية وجريئة. كانت وحدها تجرؤ منذ صغرها على مواجهة الأب، على رغم تلقيها الضرب المبرح. لكن الجدار هنا هو جدار المحظور الديني الذي تعود نيرمين إليه وترتمي أمامه، بعد مغامرة زوجية عاشتها ثم خابت جراء وعيها الديني. وهذه المغامرة من أطرف المغامرات التي يمكن أن تحياها امرأة، وأشدها عبثاً وسخرية. فالشاب الذي تعرفت إليه نيرمين في حفلة تعارف تقام بين رجال ونساء ينتمون إلى الطائفة الدرزية في لبنان والمهجر، كي يتعارفوا ويتبادلوا الإعجاب، وينتهوا إن حالفهم القدر، إلى الخطبة فالزواج. فالدروز لا يتزاوجون من خارج الطائفة مبدئياً، ما خلا حالات قليلة. في الحفلة تتعرف نيرمين إلى الشاب المغترب جاد، ابن الـخامسة والعشرين، الأميركي الجنسية، يتحدثان ويتبادلان الإعجاب. وعندما يزورها في بيت العائلة ويقدم نفسه بصفته درزياً، يشك الأب بدرزيته ويعمد إلى مراجعة تسلسله العائلي، ويساعده في البحث، عميد درزي صديق السيدة منى، أم جاد، الملتزمة دينياً. يتزوجان وينتقلان إلى ميشيغان وهناك تتوالى الصدمات في وجه نيرمين. الصدمة الأولى هي غرابة والد جاد وذهابه إلى الكنيسة، وكان حارب في فيتنام وعاد، وكان قاسياً في تربية ابنه. أب غير مبال، مزاجي، أميركي جداً.

الصدمة الثانية تتمثل في حال الشك الذي يساور نيرمين في درزية زوجها، فتقنع نفسها أنه مسيحي، وتصاب بحال من البارانويا النفسية، ويستيقظ فيها لاوعيها الديني، فتضطرب وتنقلب حياتها، وتحس أنها بدأت تكره جاد وتقرر الطلاق منه. لكن مثل هذه المشكلة لا تحل إلا في بيروت، وبحضور شقيقتها أمل، فيسافران إلى لبنان ويلتقيان أمل ويعرضان القضية عليها، فتسعى إلى لأم الصدع ولكن دون جدوى. نيرمين تسترجع انتماءها الديني الأصلي في ما يشبه يقظة الضمير الراقد في اللاوعي الشخصي، وتستعيد الخوف من نار الآخرة. ولما كانت حاملاً من جاد، تقرر إجهاض الجنين، لكنها تتردد خوفاً أيضاً من أن تصبح قاتلة في عين الخالق فيعاقبها برميها في النار الأبدية. وبين الخوفين تختار الإجهاض ثم الطلاق ثم التكفير عن الإثم واختيار حياة التعبد والتدين. شخصية رهيبة تعيش أكثر من حالة تحوّل، خلال مسارها، منذ الطفولة حتى الرجوع إلى الهداية.

الميثاق والتقمص

لا تدخل الروائية حنين الصايغ في جدال عقائدي إزاء الديانة التوحيدية، على رغم كشفها المسكوت عنه، الراقد في البيئة المسورة بجبال تحمي عزلة الناس وأسرارهم وتحجب عنها هي، كما تقول، "العالم الذي طالما بنيته ثم هدمته في مخيلتي"، بل على رغم تجرؤها الفريد في كشف التقاليد الصارمة والمعايير الأخلاقية المتشددة والممنوعات التي تخضع لها المرأة خصوصاً. وتجعل عنوان الرواية "ميثاق النساء" المأخوذ من نص من كتاب الحكمة، خير مدخل إلى فهم التجربة التي كابدتها الروائية وأمها ونسوة وفتيات أخريات. وكانت عبارة "يجب على المرأة ألا تذهب أبعد من مسرح دجاجة بلا محرم"، تُشعر الأم بالامتعاض. وكانت الابنة لا تتوانى عن طرح الأسئلة على أمها الشيخة (زوجة الشيخ) عن الدين والعقيدة، فكانت تعجز عن الإجابة وتقول دوماً: "خليني ع الوسط. هيك أحسن بلا ما إتعمق". ومرة سألت أمها، بعد بحث قامت به في الإنترنت، عن الحاكم بأمر الله وعن تجليه الإلهي، فدهشت الأم، وسألتها من أين أتيت بهذه المعلومة، ثم دهشت الابنة حين عرفت أن أمها لا تعلم. فالكتاب الديني لا يقرأه سوى الشيوخ أو العقال، أما الجسمانيون أي الجهال، فلا. وكانت على يقين أن لا صيام لديهم ولا صلوات خمساً، ولا أنبياء ولا رسل، ولا تبشير. وأن الدعوة أغلقت منذ ألف سنة، وأن الدروز لا يزيدون ولا ينقصون، والدرزي يتقمص في طائفة الدروز.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هنا تتطرق أمل قليلاً إلى عقيدة التقمص المعروفة جداً عند التوحيديين، وعند بعض الأديان الآسيوية، وقد أخذ بها جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وسواهما. وتورد وقائع طريفة في سياق الكلام عن التقمص، فعمّتها العجوز سليمة، ارتأت أن الطفلة رحمة التي أنجبتها أمل الراوية، هي أمها، ارتكازاً إلى مبدأ التقمص، ومما قالت عن الطفلة الوليدة عندما زارتها: "هذه أمي، عادت إلى البيت لأراها قبل أن أموت". وكانت جدتها تنتظر أيضاً من حمل أمّ أمل أن يكون الجنين ذكراً لا أنثى، لأنها كانت تنتظر عودة ابنها عماد الذي كان قتل في الحرب الطائفية، لكنها خابت، فالمواليد بنات. ولا تغيب الطائفية التي تغرق معظم الشعب اللبناني، عن الأب خصوصاً، فهو يعلن أنه يخشى زيارة طبيب مسيحي في المنطقة، ظناً منه أنه سيصف له دواء يقتله.

رحلتان مصيريتان

بين رحلتها الأولى والسرية وحيدة إلى بيروت، وتحديداً إلى الجامعة الأميركية، بغية التسجيل في الكلية والدراسة، ونيل الشهادة الأكاديمية، ورحلتها الأخيرة فراراً من بيت الزوجية إلى بيروت ليلاً وحيدة أيضاً وحزينة، بعد ثلاثة عشر عاماً من الزواج، يرتسم مسار ومسيرة يمثلان الإطار العام للرواية. رحلتان مصيريتان تحل بينهما وقائع وأحداث وتحولات وأمكنة وأشخاص ومصائر ومآس صغيرة، لكن الهرب الأخير يكون بمثابة الحل شبه النهائي. فهي تحصل على الطلاق توافقاً مع اعتبار وضع ابنتها التي تتقاسم حضانتها مع زوجها الذي بحسب العرف لم يشارك في اتفاق الطلاق بل مثله والده. تقيم في شقة في شارع بلس البيروتي، وتتدبر أمرها من خلال العمل في الجامعة التي درست فيها، وظلت تشعر طوال سنوات الدراسة بالغربة لأسباب طبقية و"دينية".

لكنّ حدثاً أساسياً يبدل مصيرها يتمثل في تعرفها في الجامعة إلى المفكر المصري الألماني حامد عبدالسلام الذي دعته الجامعة الأميركية إلى إلقاء محاضرة عن المرأة في الأديان القديمة والإبراهيمية، ويصبحان صديقين، وتساعده من ثم في تحضير بحث يزمع كتابته عن وضع المرأة الدرزية في المجتمع. تضعه في الجو وتكشف له أسرار الطائفة وواقع المرأة فيها، انطلاقاً من معاناتها الأليمة. تحل بينهما صداقة روحية وفكرية تتخللها رحلات جميلة في المناطق الدرزية الجبلية الساحرة بطبيعتها، طافا فيها على مقامات وخلوات، ومنها مقام النبي أيوب ذو الضريح الفارغ. خلال تلك الرحلات واللقاءات دارت بينهما أحاديث فكرية، دينية وفلسفية عميقة، تخطت التخوم التي تسمح بها مقاييس السرد، ثم...إلى نهاية غير متوقعة.

هذه الرواية البديعة والفريدة بعمقها الإنساني وبجرأتها على كشف المستور او المكسوت عنه، وبوقائعها وأبعادها الاجتماعية، وخصوصاً بشخصيتها الرئيسة أي الراوية أمل، وما قاست وعاشت وكشفت من مخبوءات وتابوهات، كان ممكناً ختمها في فصل انتقال أمل بعد طلاقها، إلى شارع بلس قرب الجامعة الأميركية وعيشها في الشقة المستأجرة وعملها مدرسة في الجامعة، أو عند لقائها المفكر حامد عبدالسلام. فالصفحات التي تلت شكلت فصولاً قائمة بذاتها وشبه سيروية، وكان يمكنها أن تشكل رواية على حدة، تواصل الروائية عبرها سرد هذه الحكاية التي تتخطى الحكايات المتعارف عليها، بطرافتها وواقعيتها التي تلمس الخيال، وبعمقها الإنساني والوجداني، وبما تحمل من أسرار وأسئلة وشكوك.

ولئن تطرقت الرواية إلى الأحوال المريرة التي تعيشها المرأة وإلى معاناتها وخضوعها للسلطة التاريخية المعروفة، الذكورية والدينية والإجتماعية، وسعيها إلى كسر المحظور والتحرر من القيود، فهي لم تدّع الإلتزام النسوي ولا الإنتماء إلى حركات التحرر النسائي والإيديولوجيا الجندرية، مقدار ما كانت حقيقية في عيش الواقع المأسوي الذي يحاصر المرأة والتعبير عنه بصراحة وجرأة وعفوية، بعيداً عن التأويل والتنظير اللذين يثقلان السرد الروائي.