ملخص

لا بد من أن نسأل قبل المضي في الكتابة عما سماه فيصل دراج بـ "شذرات من السيرة الذاتية"، عن سبب كتابة المرء سيرته، وعن المؤهلين لنشر سيرة توضع بين أيدي القراء، حيث التقاليد الثقافية تجعل من كتب السيرة الذاتية نزرة في المجتمعات العربية، وليس ذلك لضيق التجربة، بل لضيق فضاء الحرية الذي لن يحتمل ما ستتضمنه السيرة من اعترافات وحميمية.

أشار نقاد الأدب إلى أن رغبة فطرية في البقاء هي واحدة من أسباب كتابة السيرة، وذلك عند شعور الكاتب، مع مرور الزمن، بالتميز والفرادة من حيث الشخصية والتجربة، ويحدث ذلك عند المرض أيضاً، أو في عصور الاضطرابات والقلاقل العامة، إذ يحتاج بعض الأفراد الحساسين بحاجتهم إلى الملاءمة بين ذواتهم والظروف المحيطة. وقد يكون وراء الكتابة الرغبة في إعادة النظر في ما سبق، ولا سيما حين يتعرض الإنسان لتجارب روحية تهز أعماقه، وتحدث تغييراً جوهرياً: تغيير الدين أو العقيدة، النجاة من مرض ما، إذ يرغب في إفادة الآخرين من هذه التجارب، وقد تكون دوافع الكتابة خارجية مثل تبرير الأفعال عند توجيه أصابع الاتهام، أو الدافع الخلاق، ويعني الرغبة في الوصول إلى المصالحة مع الذات والرضا، إذ كتب طه حسين "الأيام" 1929، من باب الرد على خصومه وتسوية حسابه مع التاريخ، نتيجة الضجة والحيف الذي ناله بعد كتابه "في الشعر الجاهلي"، وكتب نجيب محفوظ "أصداء السيرة الذاتية" في قالب روائي 1994 بعد تعرضه لعملية اغتيال تركته بعاهة وتعطيل عن الكتابة.

السيرة الهوية

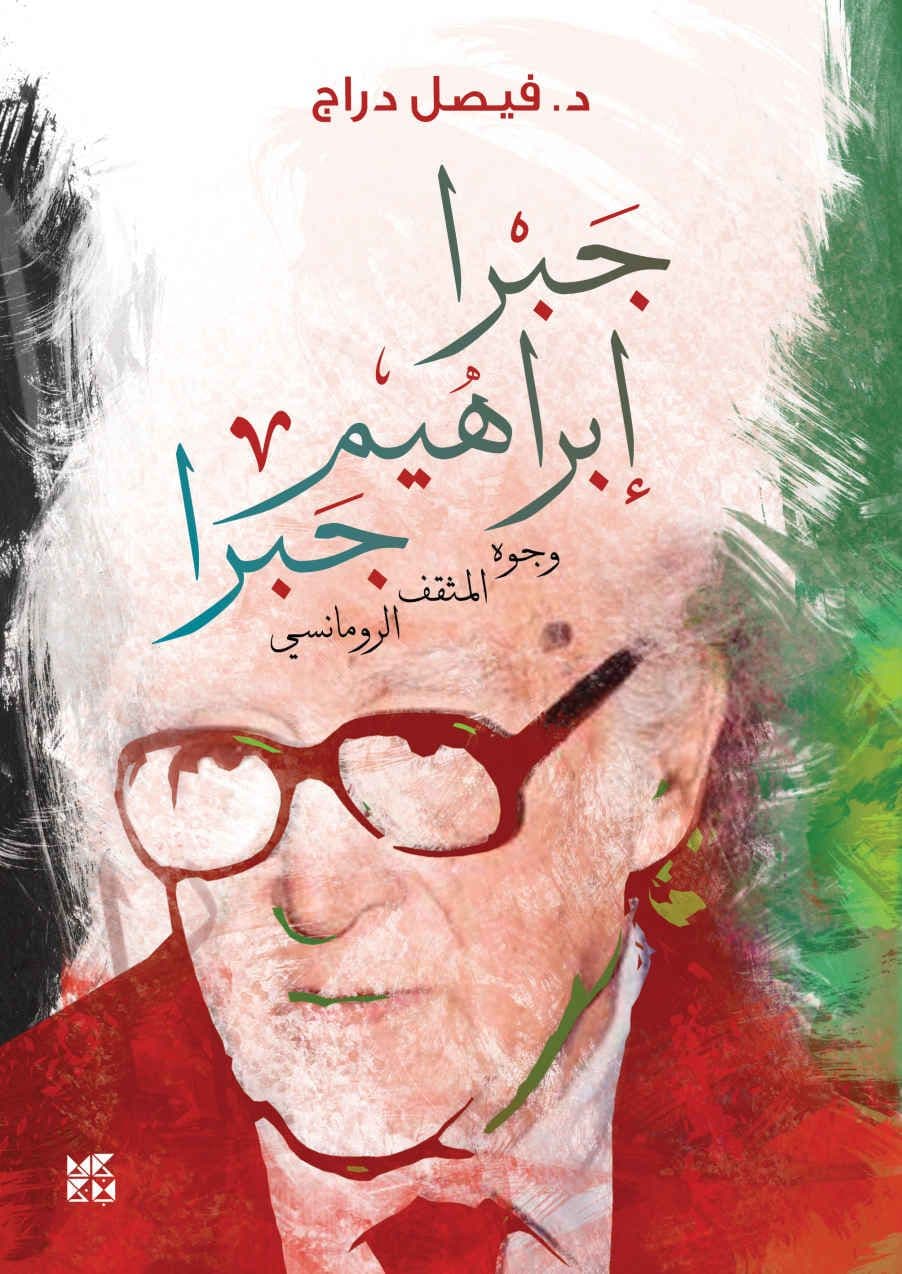

يكتب الفلسطيني سيرته لأنه فلسطيني أولاً، ليس لأنه مثقف أو شاعر أو ناقد بل لأنه فلسطيني، وهذا ما فعله فيصل دراج بشكل من الأشكال سماه "شذرات"، وفعلته فدوى طوقان في "رحلة جبلية رحلة صعبة" 1986، وفي "الرحلة الأصعب" 1993 لمواجهة زمن طويل وفرص لن تستعاد من الإجحاف والحرمان من التعليم والحياة المستحقة لسببين، لكونها فلسطينية ولكونها امرأة، وفعله جبرا إبراهيم جبرا في "البئر الأولى- فصول من سيرة ذاتية" 1986 و"شارع الأميرات" 1994، كما كتب إحسان عباس "غربة الراعي" 1996، فأن تكون فلسطينياً هو سبب كاف لتكتب مذكراتك وترميها في وجه العالم لتفصح مع كل صفحة عن سبب لإدانتنا جميعاً، وتقدم تفسيراً بصورة ما لما نعيشه اللحظة جميعاً.

يمكن القول إن سيرة الفلسطيني هي هويته، وسردية الذات فيها هي سردية الجماعة، وحيث إن السردية تعرف على أنها خط متواصل من الاهتمامات، فهذا الخط لدى الفلسطيني وكذلك هذا الاهتمام هو فلسطينيته التي بالنسبة لفلسطينيي النزوح والشتات لا تنفصل عن اللجوء، وهنا يقدم دراج في كتابه ما يمكن أن أسميه "فقه المنفى" ، إذ نجد في الفصول الأولى تفسيراً للتعالق بين مفاهيم المنفى والاغتراب واللجوء، فإذا كان مفهوم اللاجئ يحوي المفهومين الآخرين بالضرورة، فإن كلاً منهما لا يتضمنه، فالمنفى لا يشترط اللجوء، فقد يكون داخلياً أو خارجياً، وكذلك الاغتراب، أما اللجوء فمفهوم يتسع للإزاحة الفيزيائية والنفسية، وهو كذلك حال سياسية وإدارية أنتجتها المجتمعات الحديثة، وعملت على تنظيمها وإدارتها والسيطرة عليها بحسب فوكو.

لم يكتب النص بطريقة السيرة الذاتية التقليدية الخطية، بل هو اختيارات واعية لمراحل دالة في حياة صاحبها، وتعد اختيارات مسؤولة توضح ما غاب عنا من معارف وتجارب، بوصفنا جيلاً تقاطع مع زمن فيصل دراج وعرفه مثقفاً تنويرياً، تشارك معه الوجدان العربي منذ اللحظة القومية حتى طوفان الأقصى.

يربط الكاتب في مطالع عمله فلسطين بأصحاب الوعي السليم الذين آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية، لا على سبيل الامتلاء الإنساني، بل لأنها واجب عربي لا نعرف غيره، وقد انسكب هكذا في روعنا مثلما وجدناه في أجيال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات قبلنا، أما بعد فالحال كما تعرفون: ظلمات فوقها ظلمات.

يروي فيصل دراج رحلة الصعود إلى المنفى الأول نحو قرية الجويزة من ريف القنيطرة في سورية، وينتمي الصعود هنا إلى كل من الجغرافيا والثيولوجيا، وفي كليهما مشقة، وسيرى الطفل في رحلة الصعود التعدد الإثني: العرب، والشركس، والتركمان متجذرين في مكان هو وحده دخيل عليه، على رغم كونه عربياً، وكان التمييز يبدأ في حجرة الدرس برفع اليد بالنسبة إلى اللاجئين، ليتعرف الطفل شيئاً فشيئاً على اختلافه في استعارات يؤكد فيها أن جسده مثل بقية الأجساد، لكن الاختلاف سيظل قائماً.

تأخذ النساء دوراً كبيراً في فقه المنفى، وتحضر النساء عبر الأم وعبر نساء الأقارب والجيران، وعبر حكايات أمهات المخيمات، من غير أن نجد في السيرة امرأة للحب، إذ تظهر حكمتهن وخبراتهن العملية والمتناقلة شفوياً، ففي حين ينساق الرجال وراء تحديات متنفجة حول العودة، ويصرخ كل منهم في وجه الآخر: "سترى"، ترى النساء الرحلة طويلة إلى البلاد، ويتبعن تكهنات الرجال بسخرية ويأس.

تجربة في مواجهة اللجوء

نتعرف في الفصل الأول، وهو درب الآلام إلى الخطوات الأولى التي يتحول فيها الإنسان إلى لاجئ، فيدخل هذه الطبقة الاجتماعية الثقافية، ويصير جزءاً منها إلى آخر العمر، ولا بد من مواجهة هذا التصنيف الطبقي بتقنيات حياتية سيكتشف أن أهمها الحكاية: حكايات أهل البلد، وحكايات اللاجئين، وحكايات الآخرين الذين تتقاطع حكاياتهم مع حكايات اللاجئين، ذلك أن السردية لا تقوم بصوت أصحابها وحسب، بل تحتاج أصوات أصدقائها وأعدائها لتكتمل، وتعرف بها صور أليغورية تختصر الشروح الطويلة مثل حكاية أبو محمود الشاعر الذي شنق نفسه، وحكاية صورة عبدالقادر الحسيني المعلقة على الجدار خلفه، وغيرها من دوال على مدلولات، تعززها المفارقات المؤلمة من مثل تسلل اللاجئين ليلاً إلى بيوتهم من القرى المحاذية، وسرقة أغراضهم منها وكأنها ليست لهم، وبذلك تصير ذاكرة دراج حلقة من السردية التي موضوعها المنفى، تتمم ما كتبه إحسان عباس وحسين البرغوثي وسميرة عزام وغسان كنفاني وجبرا، وغيرهم.

يواجه المنفي تعسف منفاه بالروايات أيضاً، فهي تقدم تفنيداً ومواساة عن غياب الوطن، ومهرباً لللاجئ من وجهه الحقيقي، لتصير إجابة دراج لكل من يسأله عن منفاه أن يقرأ "اللص والكلاب" لنجيب محفوظ: "التي سردت حال غريب يبحث عن العدل" و"الغريب" لكامو: "الذي ضاق بكلام الآخرين، وزهد بإلقاء نظرة أخيرة على وجه أمه"، و"رجال في الشمس" لغسان كنفاني عن لاجئين فلسطينيين: "بحثوا عن نعمة مستحيلة".

يواجه المنفى أيضاً بالتهكم حيث النقطة التي يعجز عندها الكلام عن التعبير عن مقتضى الحال: "ربما يكون في جسده زوائد لا يعرفها ابن البلد" (ص:43) كما يواجه بالتصريحات المؤلمة، ومنها ذلك الاتهام المحير للفلسطيني الذي يواجهه منذ عام 1948: "لو كان فيك خير ما تركت البلد، والذي يبقى فهو خانع وجبان" (ص:43)

يكتب دراج عنا جميعاً في سرده، إذ يلم معاناته التي سببها الاحتلال الصهيوني بقدر ما سببها الأشقاء العرب، يكورها ويقذفها في وجهنا لنسمع عباراتنا الفجائعية الوقحة، وندرك مواقفنا المتخاذلة، لقد كان الفلسطيني يسمع كل شيء، ويحفظ كل إهانة وكل شتيمة أرادت أن تعلمه أصول الضيافة، وكل لقب لقبه الناس به منذ عام 1948، أو السلطات، أو فروع الأمن في الدول العربية، وقد حفرت في روحه: الغربة والخوف والاتهام والصمت والاستضعاف والاستغفال والاستقواء، ولا سيما في الدول التي لقنته "أصول الصمت" في سورية ومصر وتونس، بما لا يقبل الصفح حقاً بتعبير جاك دريدا.

نتعرف في هذه الشذرات إلى أربع لحظات تنويرية مهمة يشهدنا عليها كاتبها، ونشاركه التجربة في كثير منها عبر وعينا لنصف قرن تقريباً من المرحلة المذكورة، وأولها هي اللحظة الباريسية.

اللحظة الباريسية

لا يجد دراج لمقاربة مفهوم اللجوء أنسب من تسميته بـ "عماء الوجود" في عالم عربي فقد مروءته، ليستكثر على اللاجئ "أن يكون له قميصان"، ولا بد لهذا العماء من أن يقودنا للتواصل مع نموذج محبب لفيصل دراج، وهو طه حسين الذي يستحضره ليرد على سؤال كمال أبو ديب حول ماهية المنفى: "المنفى مساو للعمى ، فالأعمى منفي عن عالم المبصرين، والمنفى الفلسطيني هو الأشد"، ويمكن التعرف إليه عبر حكايات المنفيين، مثل حكاية أكرم معلم القرية الذي مات مشنوقاً وناحت عليه الكلاب، مثلما يمكن التعرف إليه عبر منفى غرامشي الفكري والجسدي في مواجهة الفاشية الإيطالية، وعبر رؤية رولان بارت حول دور المثقف الذي عليه أن يتحمل هامشيته، وكذلك من طباقية إدوارد سعيد حيث تظهر أحوال المنفي في أحوال غير المنفيين.

يقودنا دراج من عماء الوجود هذا إلى لحظة التنوير، إذ يشرق بعد ظلام الشرق نور باريس، وهنا سنعيش اللحظة الباريسية التي جرى التحضير لها في جامعة دمشق على أيدي أساتذة الفلسفة مثل الدكتور عبدالكريم اليافي والدكتور بديع الكسم، وأساتذة نظرية الأدب الذين عايشوا التجربة الفرنسية جغرافياً وإبداعياً مثل أنطون مقدسي ومحمود أمين العالم، لنتعرف بتجربة دراج على جاك لاكان وبارت وألتوسير وغارودي، إذ نرى وجه الماركسية الفرنسية الألطف والمخصخص بالنسبة إلى الماركسية السوفياتية، وذلك في مرحلة حيوية ومفصلية في خريف عام 1969، أي بعد ثورة الطلبة عام 1968.

لا تغادر فلسطينية الفلسطيني أي تفصيل من مشواره، فالجدلية بين الذات الأنثروبولوجية والذات الثقافية "الهوياتية" هي الأكثر وضوحاً في وجود الفلسطيني، وهذا ما يفرضه الآخرون عليه أيضاً في أعلى دوائر الثقافة والأكاديميا في باريس، حيث كانت القضية الفلسطينية وثورتها شاغلة للناس، كما يشير هنري لوفيفر الذي قال لدراج حين أراد أن يحاوره حول الاغتراب الإنساني: "اكتب عن حياة الفلسطينيين التي تجسد الاغتراب، وتشرحه أكثر من الكتب" (ص:69)

وكما يشير جان جونيه الذي له حكايته مع المخيمات طبعاً، والذي يؤكد الذاكرة شكلاً من أشكال المقاومة، ويتابع دراج وفاقاً لرؤية جونيه: "إن الفلسطيني الذي لا يتمرد على منفاه وينسى وجوه من خذلوه غير جدي بالاحترام" (ص:73) لكن العرب حولوه من مناضل وطني إلى دخيل ثم إلى إرهابي، فهو مخلوق شاذ لا يقتنع لا بالمنفى ولا باللجوء.

اللحظة البيروتية

لا شك في غنى تلك اللحظة في سبعينيات القرن الـ 20 التي امتد تأثيرها إلى اليوم ثقافياً وسياسياً ونضالياً، إنها لحظة ثمينة أيضاً إذ جعلت أجيالاً تدفع أثماناً غالية، لكنها كانت ممتلئة بالأمل.

ويحكي دراج عن تفاصيلها وهو يحكي زمن جيلي شخصياً، والزمن الذي استندنا إليه، إذ سنقرأ وجوه كل من حسين مروة وكريم مروة ومحمد دكروب ومهدي عامل وأنيس صايغ وصادق جلال العظم وياسين الحافظ، ونتعرف إلى كواليس المجلات التي قرأناها أو سمعنا بها مثل "الطريق" و"الثقافة الوطنية" و"شؤون فلسطينية"، وسنرى الكتب على البسطات، والتي ستقود إلى صالحية دمشق التي باتت خلواً منها.

شكلت بيروت مجمع المنفيين الذي اختاروا منفاهم أحياناً من الكتاب والمثقفين، وفيها سنتعرف إلى غالب هلسا وغالب طعمة فرمان وسعدالله ونوس والطاهر وطار، وستظهر رؤية دراج في النقد الأدبي حين يعقد المقارنات بين رؤية هؤلاء الكتاب في علاقتهم بالمنفى والحياة من حوله، وبين لغاتهم وشخصياتهم الفردية، وستظهر الروح الإنسانية التي يتابعها دراج ويقيس بها حضور كل منهم بين اللطف والعمق والأصالة والادعاء، وسنتأكد مع كاتب كبير مثل غائب طعمة أن " كل الأدب الكبير أدب عن الزمن المفقود" (ص:89)

ولا يقتصر التعرف إلى مفهوم المنفى على تجارب المنفيين، فلا بد من رؤية المنظرين أيضاً من مواطنين ومنفيين، إذ سنتعرف في مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت إلى كل من أنيس صايغ وصادق جلال العظم وياسين الحافظ، وستنفرد أمامنا ملفات أعلام يثيرون الفضول مثل جبرا ومعين بسيسو، مستلهمين شعرهم وحضورهم من الذين أسسوا القصيدة المقاومة مثل نيرودا وناظم حكمت (ص:104) وسيظهر مهدي عامل المثقف الرسولي كما يسميه الكاتب، والذي سنعرفه عن قرب في العلاقة بين مبنى اللغة ومعناها، وفي الاستعارات التي يحبسنا فيها نظرياً وجمالياً، وسيشركنا دراج ليس في رؤيته لجلال الجوهر في الأفراد وحسب، بل في بعض العبارات التي استقرت في ذاكرته، عبارات سنحملها معه أيضاً، مثل التقاطه لشذرات من حوار على طاولة مقهى لشاعر سيذكرنا بماياكوفسكي وهو يقول "في عينيها أضواء من ليل قديم".

وسيثير دراج فضولنا بعلاقته مع محمود درويش، وهذا ملمح مهم من ملامح كتابة السيرة، وأقصد إثارة الفضول، وسنقرأ تلك العلاقة ذات المنحى البياني المتعرج، إذ يرتدي كل فلسطيني فيهما أقنعة الدفاع عن مساحة الفكرة ومساحة الأنا التي ستتجلى من خلال نزق الشاعر وأنفة الناقد، وسنعرف أيضاً ناجي العلي وعز الدين المناصرة وإحسان عباس وكل الذين لن يفهمهم أحد غير الزيتون بعبارة المناصرة، ليأخذنا بعدها إلى مجازر تل الزعتر، ويحكي لنا حكايات أيقونية كفيلة بأن تلهب جمر أحزاننا التي لم تعد تتسع لها النفس، ولتذكرنا أن ما نعيشه اليوم هو لعنة اللجوء الأول، ولعنة آلام أولئك الأطفال والنساء الذين ورطناهم ثم تخلينا عنهم، ثم يسأل الكاتب نفسه ذلك السؤال المتعلق بنظرية الأدب وبالتحليل النفسي: من أين تأتي الحكايات؟ وسؤال إلى أين تذهب الأحزان؟ وطبعاً سنجيب: من الذاكرة، وإلى الذاكرة، وستصير أوراماً، أو عللاً في القلب وأجهزة المناعة.

اللحظة الدمشقية

أفضل أن أسميها زمن دمشق، فهناك البدايات الحقيقية والاتساع والأثر الأبدي، وإن كنا لا نرغب في استعمال مفردة "الأبد" في أي سياق يتعلق بدمشق. سنتعرف إلى دمشق في عام 1954، حيث وعي المكان والتعليم والأصدقاء الأوائل، وسنمشي من ثانوية جودة الهاشمي ومكتبة ابن سينا وفندق أمية إلى مقهى الهافانا، وسنتألم من جرح التمييز وسؤال الهوية الذي يبدو بسيطاً بإجابة مقتضبة، لكنه جرح شديد التعقيد تعجز عن تفسيره كل من كولونيالية فانون، وأنثروبولوجية شتراوس البنيوية، وتستطيع مقاربته الحكايات والصدف.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

نعرف أن دمشق ليست للدمشقيين أو للسوريين وحسب، فإلى جانب محمد ملص وسعدالله ونوس وعمر أميرالاي، سيكون هناك عبدالرحمن منيف وغالب هلسا وغيرهم، وحيث إن المدينة لا تكون مدينة بلا سينما، سيأخذنا في رحلة طويلة مع الصالات ونجومها وأفلامها المصنفة ثقافياً في سينما الفردوس وسينما دنيا وسينما الكندي التي يتبع العرض فيها حوارات نقدية، وسنذهب إلى حدائق أهل الشام الذين توارثوا حب الأشجار من أيام غوطاتها وأنهارها السبعة، فلا تنحبس أرواحهم في البيوت، حيث سيجلس مع غالب هلسا في حدائق السبكي والمنشية والمدفع، لكن ذلك كله بعض من سيرورة المنفى بلا مستقر في الوطن، فأوديسيوس هنا سيخوض غمار التجارب لكن لن يصل إلى إيثاكا في هذا الجزء من الحكاية، و"اللاجئ يرهقه المنفى قبل أن يصل إليه، وجمال المدينة لا يجعلني جزءاً من أهلها".

لحظة بودابست

ستشكل علاقة دراج بعبدالرحمن منيف إضاءات مهمة حول رؤية جورج لوكاتش ونظريته في ديمقراطية الرواية، ولا بد من الإشارة إلى أن فيصل دراج هو أفضل من شرح لوكاتش، إذ شرح تطور الرواية العربية في ضوء "نظرية الرواية" كما طرحها جورج لوكاتش، وتتبع الرواية التاريخية وتطورها في مقاربة لوكاتش للرواية الأوربية منذ والتر سكوت إلى بلزاك فدوستويفسكي، ولعل لحظة بودابست هي التي عرّفتنا سبب هذا الفهم العميق للوكاتش الذي درسه في منحة أكاديمية العلوم في بودابست منذ عام 1982، وأقول إنها لحظة مستمرة فينا وفي الدارسين بعدنا بوساطة الكتب التي أنتجتها، أما العلاقات الإنسانية والثقافية التي ارتبطت بها فهي مع العراقي علي الشوك ومريد البرغوثي ورضوى عاشور وابنهما تميم، ومع ناجي العلي الذي التقاه آخر مرة وكان ذاهباً إلى مصرعه في لندن، ولا ينفصل ذلك عن صفحة الدانوب وعن الجسور التسعة التي لا تفضي إلى وطن.

يدفعنا سرد دراج في "كأن تكون فلسطينياً" (المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2024) مع الحوارات التي يدرجها إلى أن نتساءل عن جوهر المثقفين الذي سكنوا ذلك الزمان، وعن العبارات العديدة المتقدة التي كانوا يطلقونها، العابرة للزمان والمكان في كثير منها، وإذا ما كانت من ذاكرة دراج أم من أوراقه أم من تصوراته، إذ لا ينكر منظرو السيرة الذاتية على كتابها استعمال الخيال لربط أجزاء السيرة وإعطائها شكلها الفني، حيث يتضافر الذاتي مع الموضوعي، وفي حال دراج يظهر اختمار التجربة التي هي أحد مسوغات كتابة السيرة، والتي نجدها غنية جداً عند فيصل دراج الذي لم يبددها في شكل روائي أو تجميع حكائي بوصفه اشتغل بالنقد.

نقابل في هذه السيرة شخصيات عدة كونت لغتنا أو ذاكرتنا واتسع لها كنابه ولا تسعها المقالة، فهناك مثلاً نجيب محفوظ الأستاذ وجمال الغيطاني وإلياس فركوح وفايز الصياغ، وقد شهدت لمحاً من علاقة دراج بالأخيرين مثلما شهدت تعرّفه إلى الروائي الفريد أحمد زين للمرة الأولى في القاهرة، ويبدو أن علاقتهما استمرت فقد وجدت اسمه في إهداء الكتاب، وكذلك لصداقته مع الكاتب الدكتور هشام البستاني الذي أشركه في إهداء الكتاب أيضاً، الكتاب الذي أنهاه فيصل دراج بلحظة غزة ولكن من غير أن يُنهي الحكاية.