مازالت قصيدة السبعينيات المصرية قادرة على إثارة الدهشة وتفعيل آليات التأويل، سواء على مستوى تحولاتها الأسلوبية اللافتة وانتقالاتها من المجاز الكثيف إلى اليومي والتفصيلي واللغة التداولية، أو في حفرها المعمق داخل نمط كتابي واحد لدى بعض الشعراء. وجمال القصاص، هو أحد أهم الشعراء المؤسسين لجماعة "إضاءة 77" الشعرية، ويجمع (شأن معظم مجايليه) بين الإبداع الشعرى والتنظير النقدي والمعالجات التطبيقية في بعض الأحيان.

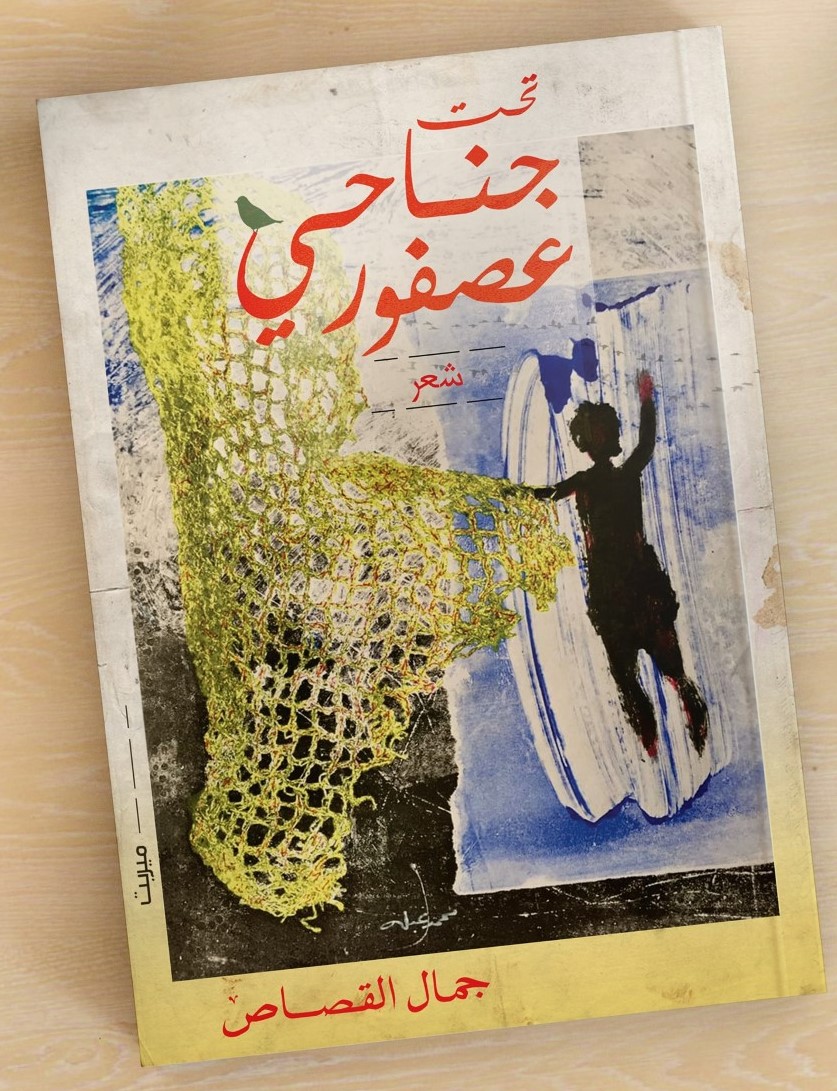

وهو تحديداً، مزج بإبداع واضح بين اللغة التداولية (الدارجة أحياناً) ولغة شعرية السبعينيات القائمة على المجاز والرموز البعيدة. وآية ذلك ما نجده في أحدث دواوينه "تحت جناحي عصفور" (دار ميريت – القاهرة) المكون من خمس قصائد طوال تبدو كل منها وكأنها مقاطع قائمة على التداعي الحر. وباستعراض بعض عناوين هذه القصائد يتضح ذلك الخيال المفارق للاعتيادي، كما فى "ثمة فوضى في كيس البن"، و"الأسماك لا تجد مقعداً شاغراً بالأوبرا"، و"زهرتان في المقلاة". كما نجد على مدار الديوان صوراً من المزج بين العام (الجغرافيا والتاريخ على سبيل المثال) واليومي مثل "طبق الحساء"، و"السوق"، من خلال ظاهرة التشخيص... "حاولتُ أن أعدل ياقة الجغرافيا / حتى لا تولد مكتوفة اليدين/ حتى لا يسقط شاربها في طبق الحساء/ وتصبح الحدود مشانق/ لا تسأليني عن الندرة / ولا كيف فقد التاريخ نظارته في السوق".

متاهة التاريخ

فقد الشاعر المعاصر ما كان يدعيه سلفه من قدرات متجاوزة وأصبح يكتفى بتعديل "ياقة" الجغرافيا، لا تغييرها، ورصد متاهة التاريخ الذي فقد رؤيته/ نظارته، وأصبح تاريخاً أعمى. ومن اللافت أن جمال القصاص لا يقدم لنا على الرغم من فداحة الموقف الذي تتحول فيه الحدود إلى مشانق، رؤية فجائعية، بل يمر على هذه المآسى بخفة تقترب من حدود الهزل المرير، حين يصور خشيته من أن يقع شارب الجغرافيا في "طبق الحساء"، وحين يفقد التاريخ "نظارته"، ويغدو مثل طفل ضال. ومن الطبيعى بين كل هذا أن تفقد الذات قدرتها على معرفة نفسها كشرط أول لمعرفة العالم الذي يدركه الشاعر بحكم العادات اليومية... "أعرف الطريق إلى الأوبرا/ ومجمع الفنون/ وكازينو الحمام/ ومقهى (صُدفة)/ وسوق السمك/ لكنني لا أعرف الطريق إلى نفسي".

هذه المظاهر المكانية لا تعكس حقيقة الحياة التي يعترف الشاعر أنه لم يعشها ولم يكتبها... "أنا لم أكتب الحياة/ لا أعرف هل عاشتني أم عشتُها". وهكذا تظل الحياة "لوحة ناقصة"، لا يستطيع الشاعر استكمالها ولا يعرف كنه نهايتها التي قد تكون أشبه بالطوفان... "يجب أن يظل الجرح نيئاً حتى لا تغرق كل هذه البيوت/ لا يبقى شيء سوى غد/ يصارع موته فوق صخرة". وإذا كان الغد المستقبل منذوراً للموت، فإن الشاعر لا يملك فى حاضره سوى أن "يأكل نفسه"، بعد أن أصبح الجوع وطناً لاجدران له... "لا تتأخري/ أخشى أن آكل نفسي/ الجوع وطن لا جدران له".

لا جدوى المواجهة

ولعلنا نتذكر أن "أكل النفس" كان الحكم الذي أصدرته تلك اللجنة الغامضة على سارد رواية "اللجنة" لصنع الله إبراهيم، وكانوا يعنون بذلك عدم جدوى مقاومته، لكننا هنا (مع مراعاة دال الجوع) أمام ما يقترب من التآكل الحقيقي، وهو ما يلفتنا إلى إحدى خصائص الديوان، وهي إشاراته الثقافية التي تستدعي "خفة الكائن التي لا تحتمل" لكونديرا، ولوحة الموناليزا... "أعرف أنه لن تكون في الغرفة طائرات ورقية ولا ملائكة يسألونك عن (خفة الكائن) أو ابتسامة الموناليزا أو استدعاء موعظة الجبل"، وتعبير "الرجال الجوف " لإليوت: "ارتاحي فوق الرف/ تسلي بأفلام الكرتون/ بلعبة اسمها: كيف تربح الحرب جوعها؟ / لكن احذري أقنعة الرجال الجوف".

ولا شك أن "الحمى" التي سوف يصادقها الشاعر ويكتب فيها "قصيدة منزوعة الدسم، منزوعة الأطراف"، تستدعى قصيدة المتنبى الشهيرة عن الحمى، لكن هذا التشابه يظل ظاهرياً، فالقصاص يقصد نوعاً آخر من المرض. يقصد الحمى التي تجتاح وعي الجماهير وتصدهم عن إعمال العقل... "من يومها والحمى تسري في المسرح/ ترتب الرقصات/ ..../ فإذا التفَّت الساقُ بالساق يهتف الجمهور: أنا حمى أنا حمى".

الوباء وتيمة الزوال

هذه الحمى الشعبوية تدفع الشاعر إلى الخوف من كل شىء: التاريخ، والشعر، والرسم، واللغة، والكتابة حيث "ثمة شيء مجنون اندلق على وجه الأرض/ لا نحسه/ لا نراه/ لا يبالي بهشاشتنا/ بغبارنا". الأمر الذى يجعل تيمة الزوال مهيمنة على مخيلة الشاعر، حيث نفقد كل يوم اليوم الذي قبله بحلمه وشغفه، وتصبح الحياة محض زوال يجدد نفسه، ما يجعل من الموت أمراً مألوفاً... "حتى الموت يمكن أن نحييه بشطيرة مسكرة/ نلبسه مريلة المطبخ".

وفي هذه الأجواء التي يسيطر عليها الموت يتوقف الشاعر أمام وباء كورونا الذي جعل "الحياة معطلة في المقهى والسوبر ماركت وفوق الأرصفة"، وذلك لنتذكر "كم كنا قساة ونحن نرضع ثدي هذه الأرض/ ونحن نتخفى في ثوب البشر". فقد حل هذا الوباء بما كسبت أيدي الناس والذي ربما يأتي غداً "هيكل عظمى مفتت يشبه الجوع، يشبه الإنسان". ولا شك أن الإشارات الإروتيكية تغدو (في هذه الحالة) فعلاً مقاوماً لهذا الفناء ويصبح "الجحيم الأبيض" الدال على جسد المرأة قادراً على تجاوز مآسي الحياة: "سلم يصعد لا أرض له لا سماء/ فقط جحيم أبيض/ يشبه المغفرة".

لعنة الفراغ

كما يقوم الحب بالدور نفسه، ولهذا يظل الشاعر رهناً له، يلتمس له الأعذار كي يستمر وليعرف "كيف يولد في اللامكان/ اللازمان"، كما يصبح تشكيل "الفراغ" فعلاً آخر مقاوماً حين يرسمه الشاعر على شكل برتقالة أو سمكة، منتظراً تحرره منه بعد أن أصبح "كل شيء في عطب الروح/ في عطب الجسد"، صالحاً للرمي، وأصبح الشاعر نفسه مصاباً بلعنة البيوت التي لا تحوي سوى الفراغ.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي مواضع كثيرة يوظف الشاعر السخرية من كل هذا الفراغ والدمار حين يقول، "حين كبرنا فى مطبخ الحداثة لم نعرف أن إسقاط الطغاة من ضرورات الفيلم/ أن الـ"آر بي جي" يمشى حافياً في المطبخ/ كما يمكن للطائرات أن تبيض فوق الجسر". ولايملك الشاعر سوى أن يبحث عن تواريخ أخرى لا تشبه هذه التواريخ المنكوبة التى تتراكم فيها الجثث والكوابيس. واللغة وحدها وسيلة الشاعر لمعرفة الحياة ولهذا يقول، "تعودتُ أن أسلم على الحياة بحرف". وقد تعددت مستويات هذه اللغة ما بين الدارجة والمجازية من قبيل "قبل أن ترتجف الغابة فوق ركبة القصيدة/ أترك لك الخيط كله"، والتقريرية التي تكتفي برصد الأشياء، "كل شيء هنا أصبح له رائحتك/ الأطباق الفارغة/ الزهرة النائمة في الفازة/ كتاب ألف ليلة وليلة المغبر فوق الرف". كما يوظف ما يعرف بالتجريد حين يخاطب نفسه صراحة، "لماذا تأخرت/ أكان ضرورياً كل هذه الصلوات لضميرك المنحط لتكون جمال القصاص؟"، أو حين يستدعي عناوين بعض دواوينه السابقة "أمس تشاجرت "السحابة التي في المرآة"، مع "خصام الوردة"/ لفلفت شعرها فوق خصر البحيرة". وهذا التنوع على مستوى التيمات الموضوعية وأساليب اللغة يحقق حوارية النص ويؤكد ثراءه الفني اللافت.