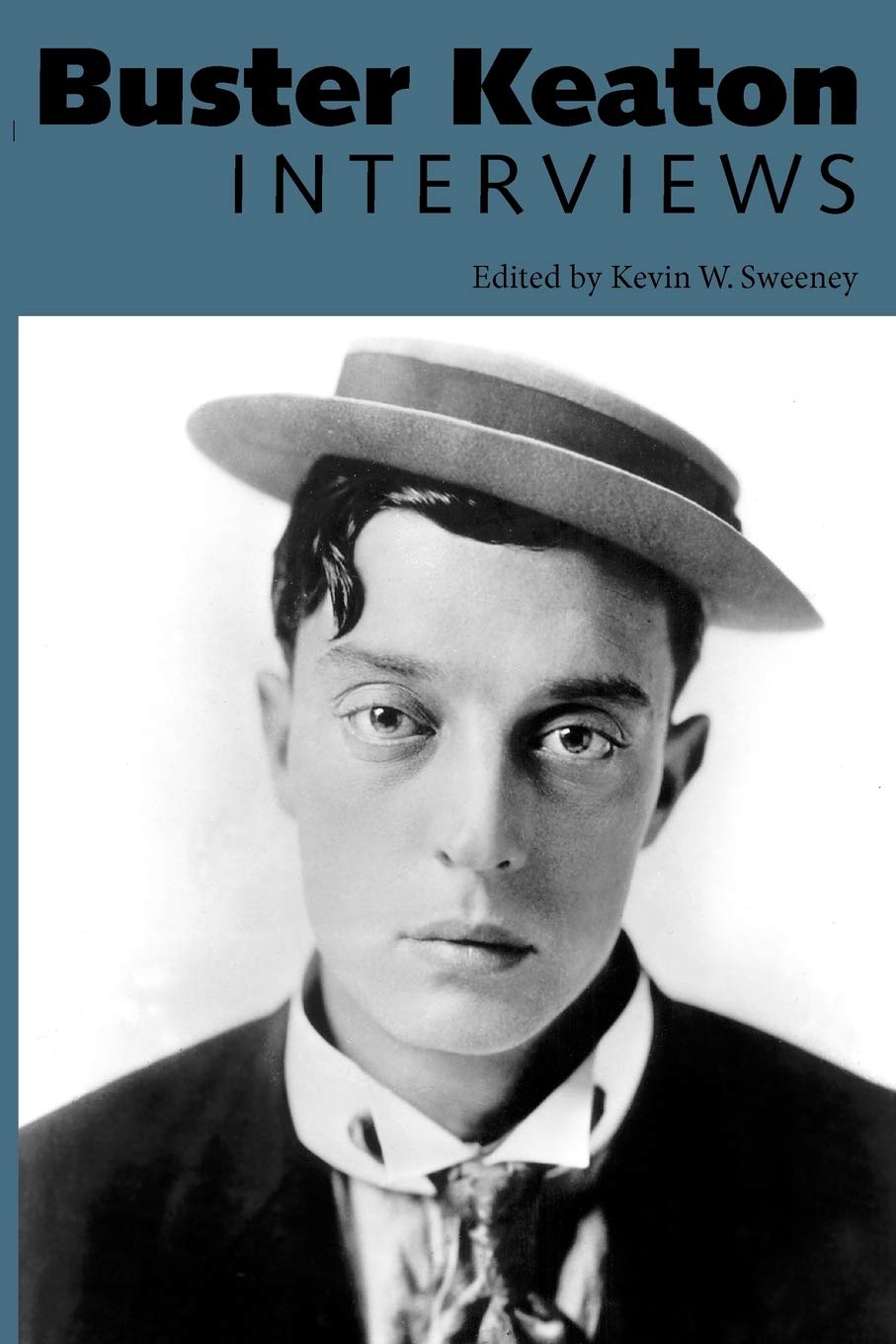

من المؤكد أن قلة فقط من غلاة محبي الفن السابع والعارفين بشؤون السينما "الهوليوودية" الصامتة وأفلامها الهزلية، أدركوا قدر المديح الذي أبداه نقاد السينما على أداء المخرج الممثل الفلسطيني إيليا سليمان، حين أدى نفس دوره في الحياة بوصفه إيليا سليمان، حين عرضت أفلام ثلاثيته الفلسطينة وكذلك في فترة لاحقة حين عرض له فيلم رابع اعتبر ملحقاً بتلك الثلاثية، ويمكن تلخيص ذلك المديح بأنه أسبغ على تمثيل سليمان، إذ شُبه بصمته ونظراته البليدة المغمورة بحزن لا يلين بأداء واحد من أساطين الهزل في السينما "الهوليوودية" الصامتة باستر كيتون. يومها، فيلماً بعد فيلم، بل مشهداً بعد مشهد وصل كثر من النقاد، الأوروبيين خصوصاً إلى القول بأن كيتون يبدو وكأنه بعث حياً في شخص المبدع الفلسطيني الشاب.

المقارنة مع شابلن

كثر فهموا على أية حال أن في الأمر مديحاً وإعجاباً، بل راح بعضهم يتحرى المراجع كي يفهم حجم ذلك المديح، ولكن دون جدوى بالنظر إلى أن الوصول إلى ذلك الفهم يتطلب مشاهدة أفلام لكيتون للمقارنة بين سليمان وبينه. لكن أفلام كيتون، على الأقل في الوقت الذي عرض فيه أول فيلمين من ثلاثية إيليا سليمان لم تكن متوافرة في الأسواق كحالها اليوم، بالتالي إذا كان سليمان قد أفاد حقاً من تلك المقارنة، فإن كيتون لم يفد منها كثيراً. وربما أن كيتون لو كان حياً بيننا لحسب الأمر في سياق ما كان يعتبره سوء حظ تاريخي يرافقه كما سوف نرى بعد قليل.

مع منافسه الأكبر

لكن ذلك الفنان الكبير الذي يكاد يجمع مؤرخو السينما ونقادها على أنه الأكبر بين كل السينمائيين الهزليين الذين عرفهم تاريخ السينما، لم يكن على سوء الحظ الذي دائماً ما عبر عن مواكبته حياته وعمله. فمثلاً كان يكفيه أن يظهر مع تشارلي شابلن منافسه الرئيس في فن الهزل الأميركي الصامت ليحلق كما لن يفعل في أي فيلم من أفلامه، فيبدو شارلو العظيم عادياً في مواجهته، كما لم يبد هو الآخر في أي فيلم من أفلامه. كان يكفيه كذلك أن يختاره الكاتب المسرحي الكبير صمويل بيكيت "بطلاً" لفيلمه السينمائي الوحيد الذي حققه وهو يعيش ذروة مجده المسرحي الذي انطلق وأطلق معه تياراً مسرحياً استثنائياً عند بدايات النصف الثاني من القرن العشرين. والمعني هنا هو "فيلم!" الذي شاءه بيكيت صامتاً حقاً مع استثناء وحيد هو اللقطة الأخيرة من الفيلم، التي يظهر فيها سيد فن الإيماء في المسرح العالمي مارسيل مارسو وهو ينطق بالكلمة الوحيدة التي قالها في أي عرض له، وكانت شتيمة لا أكثر ولا أقل. والحقيقة أن باستر كيتون استعاد عند عرض "فيلم!" بريق ماضيه كله وتذكره الناس مستعيدين أمجاده الفنية تماماً كما كانوا قد فعلوا يوم عرض، قبل ذلك بعقود، فيلم شابلن "أضواء المسرح" الذي تحدثنا عنه.

خروج مؤقت من النسيان

لكن لئن كان هذان الفيلمان اللاحقان قد عرفا كيف يخرجان فن كيتون من النسيان، فإن ما يمكننا التوقف عنده هو أن تواصل اسم كيتون وعبقريته الفنية، سوف يتأمن من خلال مراحل تالية ودائماً عبر آخرين، كما كانت الحال مع إيليا سليمان وغيره من مبدعين أكثر شباباً عرفو كيف يتشربون فن عبقري الهزل الصامت ويحاكونه على الشاشة، وإن بصعوبة، بالنظر إلى أن أداء كيتون الذي يغلب عليه بعث المرح بذكاء شديد، وانطلاقاً من أداء غارق في الحزن من لدن ممثل لم يشاهد ضاحكاً، لا على الشاشة ولا خارجها. بالتالي كان امتداح النقاد لفنان معتبرينه يحاكي كيتون قمة في المديح.

حزن تاريخي

مهما يكن، وفي عودة إلى صورة كيتون على الشاشة، من المؤكد أنه بالكاد كان يمكن لأحد أن يصدق أن صاحب الوجه الشاحب العجوز في غرفة الماكياج في أحد مشاهد فيلم "أضواء المسرح" لشارلي شابلن، هو باستر كيتون، الهزلي الهوليوودي الكبير الذي وصل إلى شهرة كبيرة خلال الثلث الأول من القرن العشرين قبل أن يغيب عن الساحة بشكل شبه تام. نفس الحزن التاريخي المرتبط بأدائه كان يطبع وجه كيتون في ذلك المشهد، وكان يبدو عليه أنه يعيش لحظة وداع حاسمة في تاريخه. ولكن ما الذي كان يفكر فيه في تلك اللحظة وهو يحدق بشارلي شابلن بتلك النظرة الغريبة المبتعدة؟ على الأرجح كان يفكر بالظلم الذي لحق به. فهو، في ذلك الوقت، كان لا يزال يعيش منطفئا، شبه منسي، في وقت سرق فيه "شارلو" كل الأضواء. فشارلو اعتبر منذ البداية أكبر هزلي - فنان في تاريخ السينما، ما ترتب عليه أن يبتعد الآخرون جميعاً إلى الصفوف الثانية، وكان من بينهم باستر كيتون بالطبع.

من الأعظم يا ترى؟

بعد ذلك، بزمن طويل، وتحديداً خلال الأعوام الأخيرة من حياة باستر كيتون، الذي رحل عام 1966، عادت الأمور وتبدلت، واستعاد كيتون بعض مجده، النخبوي على الأقل، ولو بشكل متأخر، وذلك حين بدأ سجال كبير يدور في أوساط نقاد السينما ومؤرخيها ويتمحور من حول سؤال أساسي، من هو الأعظم يا ترى، تشارلي شابلن ام باستر كيتون؟ وكان مجرد طرح السؤال يحمل إعادة اعتبار لذاك الذي سينكب الباحثون منذ ذلك الحين على إعادة دراسة أفلامه وشخصيته، ليكتشفوا أنه لا يقل أهمية عن شابلن، إن لم يكن قد فاقه أهمية في بعض المجالات. واكتشفوا أن باستر كيتون، على الرغم من ضعف ثقافته، وعلى الرغم من عمله خلال فترة من الوقت محدودة، قدم أدواراً متميزة، عبر فيها بالحركة (خلال السينما الصامتة بالطبع،، ولكن كذلك بالنظرة. ولعل مجال "النظرة" هو المجال الذي عجلت فيه عبقرية كيتون الأدائية أكثر من أي مجال آخر. وحسبنا اليوم أن نستعيد في أذهاننا ذلك المشهد الاستثنائي الذي جمع باستر كيتون بتشارلي شابلن حتى نلاحظ كم أن نظرة كيتون طغت على المشهد، وكم أنه كان متفوقا فيها حتى على شابلن الكبير.

انطلاقة ونهاية هوليووديتان

مثل معظم هزليي بدايات السينما، أتى باستر كيتون من مسرح المنوعات الذي كان في ذلك الحين يمتزج بفنون السيرك واستعراضاته. وكان الساحر الشهير هوديني من قاده إلى فن السينما، وكان هوديني قد تعرف عليه ممثلاً، وهو بعد في الثالثة من عمره. وباستر كان في الثانية والعشرين، عام 1917، حين انضم إلى فرقة فاتي اربوكل ليمثل أول دور سينمائي له في فيلم "صبي الجزار" فتبدى من فوره متجاوزاً المعلم فاتي الذي ظل يعمل معه سنوات أخرى قبل أن ينفرد، في 1920، بلعب دور البطولة في فيلم اقتبس عن ميلودراما هوليوودية. وهو منذ ذلك الحين لم يكف عن العمل طوال ما تبقى من فترة السينما الصامتة، ممثلاً ومخرجاً في الوقت نفسه. ولئن كان شابلن قد اعتمد التأثير الدرامي والعاطفي في أفلامه، فإن ما تميز به كيتون إنما هو الوجه الشاحب الجامد الذي يجيد بالتعبير بالنظرة. وهذا ما أتاح له أن يلعب أدواراً عديدة متنوعة، فنراه حيناً طيباً وحيناً شريراً، وحيناً عاشقاً وحيناً لعيناً، ولكن دائماً عبر السحنة نفسها التي لا يتغير فيها إلا توجه نظرته.

الإدمان قبل النهاية

منذ 1923 انصرف باستر كيتون للتمثيل في أفلام طويلة يخرجها بنفسه أو يشارك في إخراجها، ومنها ما يعد اليوم روائع في تاريخ فن السينما من "العصور الثلاثة" إلى "ضيافتنا" وصولاً إلى "الجنرال" و"شرلوك الصغير" الذي يعد تحفة فنية، حيث نرى كيتون وهو يعمل عارض أفلام، يتخيل نفسه يمثل في الأفلام التي يعرضها، لا سيما دور التحري الشهير. من أفلام كيتون الرائعة الأخرى "البحار" و"سبعة حظوظ" و"الكاميرامان". غير أن هذه الأفلام كلها تنتمي إلى سنوات العشرين، لأن كيتون من بعدها، ومن بعد وصول السينما الناطقة، انطفأ، وتواكب ذلك مع مشكلات عائلية قادته إلى الإدمان الذي دمر حياته وجعله نسياً منسياً، حتى أتت الستينيات لتعيد له اعتباراً ما، عشية رحيله.