تشكل تجربة مؤنس الرزاز، المبدع والإنسان، واحدة من الحالات والتجارب الاستثنائية القليلة التي عرفتها الحياة الثقافية الأردنية خلال 100 عام من مسيرتها، فقد شهدت هذه المسيرة عدداً من القامات الثقافية، الإبداعية عموماً، بدءاً من مرحلة تأسيس "إمارة شرق الأردن" العام 1921، وعلى رأسها الأمير - الملك عبدالله الأول، وصولاً إلى اليوم، أي خلال 100عام وعام. وبدءاً من شاعر الأردن مصطفى وهبي التل (عرار)، وما كان يجسده من تجربة شعرية وسياسية، بين موالاة للأمير ومعارضة له. ثم مروراً بغالب هلسا الذي يعد أبرز الروائيين الأردنيين، في المنفى المتعدد الأماكن، القاهرة وبغداد وبيروت ودمشق، فهو لم يعد إلى بلده الأردن إلا في كفن، وله قصص تروى عن غربته حتى في رواياته المصرية، ثم العراقية في "ثلاثة وجوه لبغداد"، حيث لا تظهر "أردنيته إلا في قصصه الأولى، ثم في روايته الأشهر والأخطر بخصوص الأردن "سلطانة". ثم تيسير سبول صاحب الرواية الوحيدة "وأنت منذ اليوم" (وهو المنتحر الوحيد)، ثم الروائي صاحب التجربة الفريدة الياس فركوح، وصولاً إلى مؤنس الرزاز. ولكل منهم شخصيته وحكايته. لكننا نبقى مع مؤنس وأحواله ومقاماته وتناقضاته التي توضحها حياته وإبداعاته.

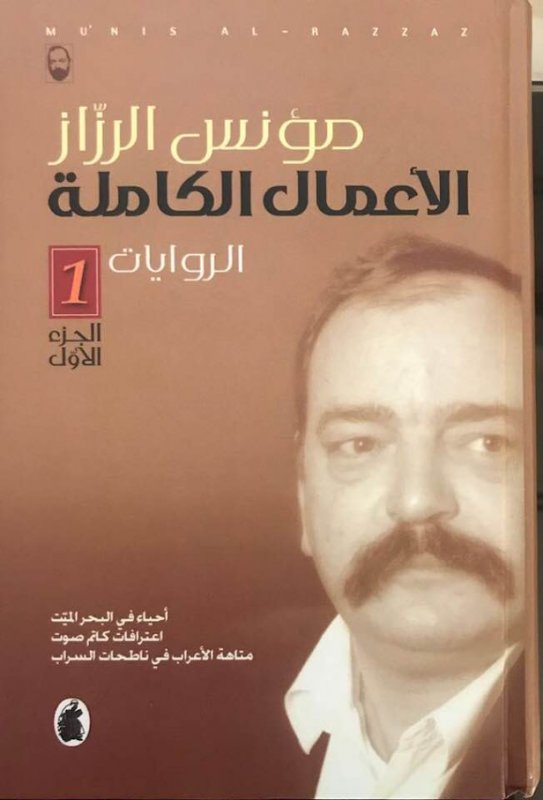

مؤنس الرزاز (1951- 2002)، الذي تمر في هذه الأيام الذكرى الـ 20 لرحيله، لم يختم عبور نهر الحياة إلا وقد صاغ تجربته وحياته "على هواه" كما يمكن القول. حاول استيعاب الحياة بكل ما فيها، ولم يترك لـ "شيء"، أياً كان، أن يستوعبه أو "يضمه"، وفي تجربته ما يفرض الحذر في الحكم، له أو عليه. فهو المختلف الذي عرفناه في عمّان، منذ عودته من بيروت بعد حصارها واجتياحها العام (1982)، وسرعان ما برزت سمات الاختلاف، وأخذت شخصيته تشكل حضوراً مميزاً على غير صعيد، ليس الإبداع الأدبي، الروائي والقصصي، فضلاً عن تجربته في التشكيل (الرسم)، إلا جانب من هذه الجوانب الجذابة التي سرعان ما جعلت منه "نجماً" شديد السطوع، عربياً، قبل أن يعود أردنياً، ولكن منقسماً، شديد الانقسام، عن نفسه، أي غريباً ومغترباً عن ذاته، وفي ذاته، وصاحب "كاريزما" شديد التميز.

عناوين التشظي والاغتراب

هذا "المختلف" شخصاً وإبداعاً، فرض نفسه في الساحة الثقافية والإبداعية، وحتى السياسية، على نحو يعرض فيه الكثير من الأسئلة حول هذا "الشخص"، وهذه الشخصية "الغريبة الأطوار" لمن عرفها عن كثب. ولعل السؤال الأبرز هو مصدر هذه "الكاريزما" التي تجسدت في كائن يتسم بقدرته على جمع تناقضات يصعب، وربما يستحيل، جمعها في شخص كان، في حينها، لا يزال في مطلع الثلاثينيات من عمره القصير، فهو لم يعش سوى 50 سنة! فما هي مصادر تكوينه؟ هل هو والده الذي نشأ في بيئته السياسية والفكرية المعروفة؟ ربما هذا ما ستكشفه الملامح التي سنعرضها هنا.

لا أدري إن كان ثمة في علم النفس ما يمكن تسميته "التناقض الاكتئابي"، أو "الاكتئاب التناقضي"، لكنني أشعر أن مؤنس كان يعيش في هذه الحال لأسباب قدرتها، وربما عايشتها إلى حد ما في اقترابي منه. الطفل الوديع المسالم الحالم (بم كان يحلم؟ بجمهورية أفلاطون؟ بالمدينة الفاضلة؟)، من جهة. لكنه، في المقابل، الشخص الفاقد الإحساس بالزمن، وبكل ما يجري من حوله.هو الذي ينقلب في لحظة إلى شدة الإحساس بمرور الزمن من دون تحقيق شيء يذكر، بل بالتراجع والانهيارات المرعبة. تكثفت هذه الحال واقعياً، في الوضع العراقي، بل التراجيديا العراقية التي كان هو في جوهرها، خصوصاً منذ تغييب (قل اغتيال) والده البعثي العريق منيف الرزاز، الذي بلغ أعلى المراتب في حزب البعث، وانتهى على أيدي نظام صدام حسين البعثي.

كيف لا يكون مؤنس، ابن منيف الرزاز، السياسي ومفكر حزب البعث وأحد أبرز قياداته، عبثياً ووجودياً وماركسياً وسريالياً (السريالية المرتبطة بالصوفية)، قبل بلوغه مرحلة من التصوف والإقامة في زواياه، زوايا الدراويش التي زادته حيرة وضياعاً، من دون التخلي عن قوميته العربية. وهو الذي يجمع عديد "الهويات" في شخصيته، في رؤاه الفكرية والسياسية، كما في كتاباته التي عبرت عما هو أكثر من الانفصام، فقد كان "التشظي" هو الجوهر الحقيقي له في عيون من يعرفونه عن قرب.

كان مؤنس الراز موزعاً بين بيئته الأسرية المحكومة بالبعث والقومية، وبين ثقافته الواسعة والمتعددة المنابع، ورحلته إلى أميركا، ثم هجرته إلى بيروت في العام 1978، المحطة الأبرز التي كانت فيها انطلاقته الأدبية، حين بدأ يمد لسانه في وجه العالم، عبر مجموعة قصصه "مد اللسان الصغير في وجه العالم الكبير"، التي سرعان ما فتحت أبواب تمرده. ثم سرعان ما فاجأ المشهد الثقافي/ الروائي بروايته "كاتم الصوت"، ثم روايته "ناطحات السحاب"، وغيرها مما كشف عن رؤية كاتب/ كائن شديد الاغتراب عن عالمه كله، المحلي والعربي والكوني.

من الصعب التمييز بين مؤنس الشخص ومؤنس الروائي، فهو في الحالين ذلك الإنسان البسيط المركب، المرح المكتئب، المدمن الشديد التدين، ابن منيف الرزاز، لكنه المعارض لكل الأحزاب وسياساتها، بما في ذلك "الحزب العربي الديمقراطي الأردني"، الذي قام بتأسيسه مع مجموعة من الكتاب والسياسيين، وكان هو الأمين العام له، وسرعان ما ابتعد منه. وحتى حين جرى انتخابه رئيساً لرابطة الكتاب الأردنيين، وبالتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية اليسارية المعارضة التي كانت تتحكم بالرابطة، لم يستطع المواصلة سوى لقليل من الاجتماعات، ثم إلى الانسحاب وإعلان الاستقالة. الإعلان الذي جاء تجسيداً لجانب من جوانب شخصيته المتشظية.

العملاق الشديد الهشاشة

الضعيف القوي، الهش العملاق، الناعم الشرس، الكاتب المبدع الذي ظل يرى أنه لم يكتب بعد ما يريد (كما يكتب في رسالة شهيرة منه إلى محمود درويش، 1997)، وظل حتى في لحظات دخوله المستشفى (لوزميلا- جبل اللويبدة في عمّان)، ، وعلى الرغم من إرهاقاته، لا يزال، متماسكاً في قناعاته المتناقضة، مؤمناً أن ثمة كوارث أكثر مما جاء في رواياته وقصصه. لذا كان شديد الرعب والقرف في آن، الرعب حيال مأساة غير متوقعة، كارثة وقعت بعد شهور من رحيله، تجسدت في الغزو والاحتلال لبغداد والعراق، وهو ربما كان يراها وشيكة الوقوع، والقرف مما وصلت إليه أحوال البشرية من همجية تزداد وضوحاً في البربرية الأميركية والغربية في العالم كله، والوهن العربي.

وفي تجربته الإبداعية، القصصية والروائية، لم يكن مؤنس روائياً ومبدعاً أردنياً وحسب، لقد اختصر، وبكثير من التكثيف، حال الإنسان العربي، فضلاً عن الإنسان الكوني، اغتراب الإنسان عن عالمه وإنسانيته. هذه الحال الناجمة أساساً عن عدم القدرة على التكيف مع "نظام عالمي" متوحش. فصورة العالم، ومن ضمنه الأردن، عند مؤنس، لا تختلف كثيراً، عن صورته عند غالب هلسا في قصصه الأولى، ثم صورة الأردن كما جاءت، لاحقاً، في روايات وقصص أخرى، وخصوصاً في كتابات روائي وقصاص مثل إلياس فركوح، فهي تنتمي إلى المناخات والأجواء نفسها، مع اختلاف في الأدوات والأساليب والتفاصيل. ولكن من دون أن ننسى حضور هذه العوالم في كتابات كُتاب لاحقين مثل محمد طمليه ويوسف غيشان ومفلح العدوان وسواهم ممن التحموا بالحياة الأردنية، وجسدوا همومها ومعاناتها بأساليب يغلب عليها طابع السخرية والفانتازيا والعبثية.

الكتابة العبثية الساخرة

كان مؤنس الرزاز رائداً من رواد الكتابة العبثية الساخرة، بأسلوب يتخذ من الكوميديا السوداء نبرة لاذعة لتصوير "ما يجري"، بل لما "لا يجري"، وسوف يجري. ففي رواياته، كما في قصصه ومقالاته ومقولاته التي يحفظها أصدقاؤه وندماؤه، عن سخرياته وكآباته، وبعضها كان عنواناً لرواية أو قصة أو مقالة، لم يترك فيها جانباً من جوانب الحياة الأردنية والعربية والعالمية، وتعبر كلها عن رؤية للحياة والسياسة، رؤية فلسفية تشاؤمية خاتمتها مأسوية. كأن يقول مثلاً "جلست أنا والكآبة وحيدين، هي سوداء زنجية، وأنا لا لون لي كمصباح شاحب". فهل كان بلا لون؟ أو قوله في إحدى شطحاته: "المستقبل مهرج سمج يحمل سلماً بالعرض، فلا يدخل بابنا، بابُنا ضيق". لكنه، في اعتقادي كان، ولم يكن في إمكانه إلا أن يكون مع المستقبل "السمج"، فهل كان ديبلوماسياً حتى في النظر إلى المستقبل؟

هل ثمة المزيد عن هذا المبدع؟ بالطبع، ثمة مسألة كانت موضع تساؤل دائم لدى أصدقائه المقربين منه، سؤال عن علاقته بوالدته، من آل بسيسو (الغزية)، التي شكلت جزءاً من هويته الفلسطينية، هو جامع "الهويات القاتلة" لو أردنا استعمال عنوان كتاب أمين معلوف على نحو ما، وهي قاتلة لمؤنس "القلق" الذي لم يكن يستقر بها، ولا من دونها. أعني مدى حضور هذه الأم، حضوراً رمزياً ومعنوياً في تكوين شخصيته "المختلفة"!

وأخيراً، لقد كان في إمكان مؤنس الذي لم يكتب الكثير ربما، لكنه كتب بكثافة واختصار شديدين، وبما يملكه من إمكانات إبداعية، ومن شهرة وقبول في أوساط واسعة، أن يتبوأ مناصب ومواقع ومسؤوليات غير عادية، لو كان في بلد عادي، لكن أبرز موقع بلغ إليه هو مستشار في وزارة الثقافة، هذا المستشار الذي يعين الشخص فيه ولا يستشار. وحين كان يسأله الأصدقاء عن موقعه هذا في الوزارة، كان يجيب، بسخريته المألوفة، ولكن السوداء واللاذعة بشدة، إنه يشغل مكتباً يقع بجوار الحمامات (التواليت) في الوزارة، ولا يذكر أن أحداً سأله سؤالاً، عدا عن هذه الحمامات، وأين تقع؟