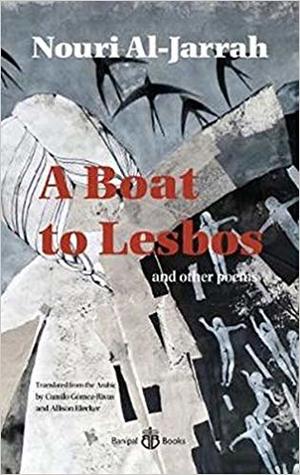

ما برحت القصيدة الطويلة "قارب إلى لسبوس" التي كتبها الشاعر نوري الجراح قبل نحو أربع سنوات، تلقى أثرها بصفتها واحداً من أجمل "أناشيد" المأساة السورية وأشدها عمقاً، وجودياً ووجدانياً، وقد تُرجمت أخيراً إلى الفرنسية، ثم إلى الإنجليزية في طبعتين، بريطانية وأميركية، ثم إلى الإيطالية والتركية. ودُعي الشاعر إلى قراءتها في لقاءات وأمسيات في فرنسا وبريطانيا ونيويورك وتركيا، وتولى قراءتها في إخراج مسرحي، ممثلون أجانب، في ما يشبه "التحية" إلى ضحايا الحرب السورية التي انطلقت كثورة في البدء ثم أُغرقت لاحقاً في وحول القتل والإبادة... وبدت القصيدة كأنها تمثل استجابة لما سُمي عالمياً "تراجيديا" الهجرة والتهجير التي اجتاحت تخوم العالم وأسلاكه الشائكة، والتي تركت ما لا يُحصى من ضحايا، ابتلعهم الموج بعدما تحطمت مراكب هروبهم، أو رماهم على الشواطئ، جثثاً تحت الشمس، وكان السوريون الهاربون من جحيم البعث والأصوليات، في مقدم هؤلاء الضحايا الابرياء.

وجدت قصيدة الجراح موقعها للفور في طليعة الشعر المأسوي أو التراجيدي الذي يكتب في سوريا الأرض والمنفى، وفي العالم العربي، وشقت سبيلها إلى الشعر الأجنبي ليس عبر ترجماتها فقط، بل من خلال معجمها الشعري الذي ينصهر فيه البعد الكوني المتمثل في تجليه الإغريقي، والبعد السوري والعربي. ولعل المصادفة أدت دوراً مهماً في استلهام القصيدة أبعاد التراجيديا الإغريقية التي نجح الشاعر في حبكها داخل النسيج الشعري والأسطوري. إنها المصادفة المتمثلة في هجرة السوريين الهاربين إلى جزيرة لسبوس في مشهد "أوديسي" رهيب، وسلوكهم عبر المراكب الصغيرة، الطريق البحرية التي استقلتها سفن الحروب في التاريخ المتوسطي. وما أضفى على هذه المأساة بُعداً شعرياً آخر قد يكون قدرياً، هو أن لسبوس كانت في إحدى نواحي تاريخها جزيرة شعرية توجتها الشاعرة الإغريقية سافو التي وقع حولها التباس "عام" أساء إلى الرمز الشعري الذي تمثله في حقيقتها. فالشعر الذي كتبته، يتخطى النزعة السحاقية أو اللسبيانية (اشتقاقاً من لسبوس) ، ليحلق في سماء الحب السامي الباحث عن مثاله الأنثوي الأعلى. فالشاعرة بحسب ما وصل من قصائدها، تتغنى بجمال الجسد الأنثوي الذي وجدت فيه رديفاً لجمال الجسد الذكوري الذي شغل الفلسفة والشعر اليوناني في أثينا وسواها. وقد أصاب الجراح في توظيف البعد الأنثوي عندما تحدث عن الحسناوات السوريات اللواتي يولدن "كما تولد عرائس البحر" في ضوء راجف، واللواتي "نزلن من فاكهة دمشق إلى حجارة الألم". وسعى الشاعر إلى المزاوجة بين هؤلاء الحسناوات وبين "بنات نعش" اللواتي بحسب التفسير المجازي الفلكي يبدون في السماء البعيدة أشبه بثلاث فتيات يمشين وراء النعش الذي تشكله نجمات أربع في تشكيلة نجمية فلكية. فالفتيات (يسميهن شقيقاتي) هن اللواتي "رجعن بصبي قلن إنه نائم، ولما مددنه في الملاءة رأينه بلا وجه".

التركيب الملحمي

لا شك في أن الشاعر عمد إلى "تركيب" هذه القصيدة الطويلة أو هذا النشيد تركيباً ملحمياً ولو محدوداً وفق ما يفترض حجم النشيد، فهو وزعه على "ألواح" تضم مقاطع تحمل عنواناً داخلياً هو "صوت" يذكر بصوت "الكورس" الطالع من صميم النشيد والمستقل عنه ظاهراً، والغاية هو بناء القصيدة النشيدية بناء "بوليفونيا"، تتعدد فيه الأصوات والضمائر وتتناغم في آن واحد. فالضمير المتكلم سواء مفرداً كان أم جمعاً، والضمير المخاطِب أو المخاطَب، وكذلك الضمير الغائب المفترض، تنصهر كلها لتؤلف حقلاً مفهومياً واحداً، متعدد الطبقات و"الخطابات". في أحيان يعمد الشاعر، عبر ضمير "الأنا" الذي ليس نرجسياً هنا ولا "متضخماً" ولا يدعي التنبؤ، بل هو يختزن في قرارته كثافة مأسوية، إلى مخاطبة "السوريين" مباشرةً، مشيراً إليهم ألاّ يصدقوا بوسيديون، إله البحر لدى الإغريق، ولا عوليس بطل الأوديسه، قائلاً على سبيل المثال "أنتم لا تصلون بالقوارب ولكنكم تولدون على الشواطئ مع الزبد"، ويضيف "ترسلكم الأمواج في ضوء بنات نعش...انزلوا وكونوا دم الضوء وحروف اللغة". وقد يتبدى في نبرة المخاطبة المكسورة، ملمح من ملامح مراثي إرميا البديعة التي تفيض شعراً غنائياً. إلا أن هذه المخاطبة المأسوية، تبلغ مبلغاً شعرياً عالياً عندما يدعو الشاعر أبناء سوريا إلى الخروج من "تلك الأرض" لئلا يموتوا، وإذا كان لا بد من الموت، فيلكن في المجاز. يقول الشاعر "أيها السوريون الهلاكيون، السوريون المرتجفون على السواحل، السوريون الهائمون في كل أرض، لا تملأوا جيوبكم بتراب ميت، اهجروا الأرض تلك ولا تموتوا، موتوا في المجاز ولا تموتوا في الحقيقة، اتركوا اللغة تدفنكم في أوصافها". هذا الموت السوري في "المجاز"، يذكّر بالموت الفلسطيني في "المجاز" الذي قال به محمود درويش. ويمضي الشاعر في دعوته هذه قائلا "وراء العاصفة والهشيم، انهضوا في كل لغة وكل كتاب وكل أجَل وكل خيال". ولعل الموت في اللغة التي هي هنا الشعر، يعني الموت الذي ينتصر على الموت، الموت المجازي الذي هو أقوى من الموت الحقيقي.

إلا أن الشاعر لا يلبث أن يجعل ضمير الأنا ينكفئ على مأساة الجماعة بصفتها مأساته، فيتمثل هو رمز الهجرة والنزوح والموت على رمل الشواطئ وكأنه الضحية نفسها في حال من "الافتداء"، "على ساحل بحر إيجة، رأيت صورتي غائمة في صور... شكراً لزبد البحر". ويكتسب هذا الافتداء رمزية مسيحية تتبدى في إكليل الشوك والخشب والكتان، كأن يقول الشاعر "أترك الشوك في الإكليل / والخشب مجرحاً/ اترك الكتان مبللاً / والشفق حائراً بدم المستلقي". لكن الدم، حتى الدم، الذي يسميه الشاعر "منشدي الأعمى"، "لا يريدني حياً / دمي يهرب مني"، يقول الشاعر. وفي لفتة مأسوية لا تخلو من العدم الوجودي، يقول "دمي لا يريدني يا دمشق".

في مستهل القصيدة،ً يسترجع الجراح رؤية ابن العربي للبرق قائلاً "رأيت البرق شرقياً / ولاح في لمح/ وكان غربياً..."، وهذا ما يعني بحسب ابن العربي أنه لا شرقي هو ولا غربي، وأن لا شرق ولا غرب عندما يحل البرق، فغرام ابن عربي كما يقول في قصيدته الشهيرة هو "بالبريق ولمحه". أما الجراح، فلا يلبث أن يرى الشمس "مبلولة بدمها/ والبحر مضطرباً". بل هو يغرق في رؤيته الأبوكاليبسية الشديدة السوداوية، قائلاً "الآن ليل مقتول في ليل غريق / والشمس والقمر شقيقان هالكان". حتى نرسيس المعروف في الميتولوجيا الإغريقية بنرجسيته الفائقة يجعل منه الشاعر في القصيدة "هابيل"، هابيل التوراة الذي قتله شقيقه، فهو هنا من يتمرأى في صفحة النهر قتيلاً: "كان هابيل غافلاً يتمرأى في ابتسامة النهر".

يعتمد نوري الجراح في قصيدته "قارب إلى لسبوس" إيقاعاً نشيدياً وغنائياً فريداً، يتراوح بين وقع التفاعيل الحرة في تدفقها والموسيقى الداخلية للغة المتهادية والصور وأحرف النداء. قصيدة تصوغ لنفسها إيقاعها الخارجي والداخلي لتكون بحق قصيدة مأسوية ذات نفس ملحمي، مغرق في ذاتيته الجماعية.