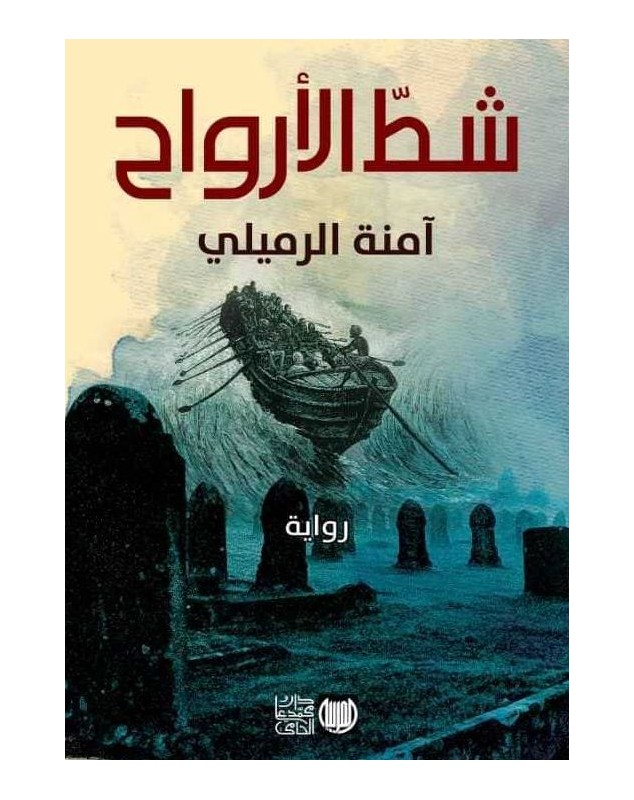

تذكرنا رواية "شط الأرواح" للكاتبة التونسية آمنة الرميلي الصادرة عن دار محمد علي، تونس، في كثير من فصولها، بـ"جحيم" دانتي حيث يرتفع نحيب المعذبين وتأوهاتهم في ردهة الجحيم، كما ترتفع صرخاتهم المزعجة، وصيحات غضبهم وحشرجة أصواتهم المختنقة المبحوحة الصادرة من أعماق القلوب، صاعدة إلى الفضاء الموحش الذي لا نجم فيه. وهي تفصح، كما جاء في "جحيم" دانتي، عن آلامهم بكل لسان، باحثين، بعيونهم المحملقة عن عزاء لا يكون.

هذا الوصف الذي اقتبسناه من الملحمة الإيطالية لا يختلف كثيراً عن الوصف الذي وجدناه في قصص المهاجرين الذين جاؤوا إلى تونس من بلاد بعيدة يترصدون فرصة الدخول إلى أوروبا بعد طول انتظار. هنا أيضاً أصوات ترتفع من كل مكان ونحيب وجثث موتى تتكدس على الشاطئ يلفظها البحر.

والواقع أن الدخول إلى فضاء هذه الرواية دخول إلى عالم غريب من الكوابيس، يصعب تصديق أحداثه ووقائعه. ربما يجنح القارئ إلى اعتبار ما جاء في الرواية محض خيال، ربما يذهب إلى أن فصولها مجرد لوحات "أدبية". فكل ما دون، في هذه الرواية، قاس، موجع، لا سيما مشاهد الجثث الطافية فوق ماء المتوسط، أو ملقاة على الشاطئ تنتظر من "يكرمها " بالدفن. جثث من مناطق كثيرة في العالم. ثمة تونسيون طبعاً، لكن ثمة عرباً وأفارقة وأجانب أتوا من أماكن بعيدة. كلهم حلموا بالذهاب إلى الضفة الأخرى من المتوسط بحثاً عن مستقبل آمن وحياة كريمة، لكنهم فشلوا في عبور هذا "المستنقع"، فألقت بهم الأمواج جثثاً هامدة على الشاطئ. في أقصى الجنوب التونسي، في أحد أحياء مدينة جرجيس، المدينة الهادئة. قلة قليلة تعرف هوية الموتى، وتعرف قصتهم كاملة، لكنهم، بالنسبة إلى أكثرية المواطنين، مجرد غرباء اقتحموا هدوء الجنوب التونسي وأربكوا طمأنينته.

مأساة عربية

أما من ينهض بدفن هؤلاء فهو "خير الدين المنسي". هذا الرجل الذي آل على نفسه أن يحفظ كرامة هؤلاء الموتى فيواريهم التراب يومياً مردداً: "لا أعرف من هم إلا جثثهم تناديني أو أناديها. سيان لأحفظ كرامتها من التحلل تحت الشمس".

العبارة التي يستخدمها التونسيون في وصف هؤلاء المهاجرين إلى أوروبا على ظهور القوارب الصغيرة هي "الحراقة". وربما أشارت هذه العبارة إلى تعمد هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إحراق وثائقهم الثبوتية قبل الوصول إلى أوروبا، فإذا دخلوا إليها تستروا عن أصولهم، ولم يفصحوا عن أسماء البلدان التي تحدروا منها. خوفاً من اقتيادهم من جديد إليها.

بطلة الرواية الأولى هي الصحافية "باهية" ذهبت إلى الجنوب التونسي من أجل التحقيق في ظاهرة الهجرة واستقصاء حكايات المهاجرين وسيرهم وتجاربهم. هذه التقنية، تقنية التحقيق، لا توهم القارئ بواقعية الأحداث فقط، بل توهمه بأن الرواية باتت وثيقة، شهادة، تقول أسئلة جيل بأكمله وإن بطريقة مواربة. تنهض "باهية" باستقصاء الأحداث، تمضي إلى الجنوب التونسي وتلتقي المهاجرين الذين يحملون في أجسادهم وأرواحهم جروحاً غائرة لا يمكن أن تندمل. تستمع إلى حكاياتهم، تدونها، تنقلها إلى الناس، تطلعهم عليها. الحكي هنا بات فعل تحد ومقاومة.

إنها "شهرزاد" أخرى، بملامح مختلفة. باهية هنا لا تمتع السامع وإنما ترعبه، ولا تغويه وإنما تقض مضجعه. فهي لا تمتح حكاياتها من بئر الخيال وإنما من بئر الواقع، حيث لا تصوغ قصصاً أو تنشئها إنشاء، وإنما تكتفي بروايتها، بعرضها من دون تزويق أو تجميل. قصص صادمة، مخيفة، تصور مدى الاستهانة بالإنسان وبحقوقه. هنا لا تروي شهرزاد الجديدة حكايتها لشهريار، وإنما لعامة الناس. فهي تنهض بدور الشاهدة على لحظة تاريخية تريد أن تسجلها وتحفرها في القلب والوجدان.

والمتأمل في بنية الرواية يلحظ أنها تسترجع فعلاً بنية "ألف ليلة وليلة". فالرواية، تقوم على قصة إطارية (نهوض باهية بالتحقيق) ثم على مجموعة من القصص الصغرى يتناسل بعضها من بعض بحيث تنبثق اللاحقة من رماد السابقة، في ضرب من التداعي الذي لا يرد. على هذا تصبح كل نهاية فاتحة لبداية جديدة. فكأن السرد ضرب من ضروب استبعاد النهاية، لكأنه استهلال دائم وبداية مطردة.

أصحاب الأسنان المكسورة

اتفق المهربون على كسر إحدى أسنانهم للتعرف بعضهم إلى بعضهم. تلك السن المكسورة باتت علامتهم المميزة بها يعرفون في كل مكان: "لا شيء واضحاً غير هذه السن أو تلك منزوع بشكل أو آخر يجعل البسمة في هذه الأفواه مثقوبة ثقباً مخيفاً. أنتبه إلى حضور أعلام تونسية وإيطالية وتركية وفرنسية وصومالية ويونانية وجزائرية ومغربية وسنغالية".

هؤلاء المهربون لا يعترفون بالحدود، البحر مملكتهم، يبسطون عليه هيمنتهم المطلقة، كل عملهم يتمثل في الاتجار بالأرواح البشرية، ثمة واشجة قوية تجمعهم بأهل السياسة، لهذا يتحركون بين الضفتين بكل أمان. إنهم قراصنة العصور الحديثة، الكل يخافهم، والكل يسعى إلى استرضائهم.

أما الحكايات التي جمعتها الصحافية من المحمية فهي كثيرة، مثل ضفائر فاطومتا الأفريقية، لكنها في مادتها أقرب إلى الكوابيس. فحكايات باهية مثل حكايات دانتي قد كتبت "وسط أصوات الصرخات وزفير الدموع وتداخل الوجوه ذات الملامح الممسوحة". ما سمعته باهية من المهاجرين من أصوات وشهقات ظل قابعاً في مؤخرة رأسها أو مقدمته فلا يدركه النسيان.

حكايات وبشر

فهذه نجود القادمة من مدينة إدلب السورية تروي قصتها مع الإرهابيين الذين ذبحوا زوجها المؤرخ والأستاذ الجامعي: "هكذا ضربة واحدة من سكين الملتحي ملأت الجدار سيولاً حمراء. كنت أتابع دماء زوجي تسيل على الجدار أمامي من دون حركة، من دون صرخة، من دون كلمة. كل همي كان أطفالي الثلاثة المحشورين وراء الخزانة في الغرفة الداخلية. دربتهم على طريقة الاختفاء وعلمتهم أن يبقوا صامتين بلا حركة حتى وإن رأوني أذبح أمامهم أو أقطع إلى أجزاء".

وتمعن نجود في وصف الحادثة قائلة: "رأسي مغروس في بركة دم، وحرارة الجرح تكويني، وهو يهتز فوق جذعي ويحمحم من اللذة. ويأمرني بالركوع أمامه. لهجته وهو يأمرني كانت شامية. هل هو ابن بلدي؟ تقاسمنا خبز سوريا وماءها؟ كان يهتز ويحمحم وأنا ساجدة في سجادة من دمي"، ثم تلتفت إلى الصحافية وتقول لها: احكي عني، ظلي احكي، لا تتوقفي عن الحكي". مرة أخرى يصبح الحكي فعل وجود. ومن طريقه تستعيد نجود صلتها بالحياة، حضورها في العالم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تتوالى الحكايات يأخذ بعضها برقاب بعض، تماماً كما هو الحال في "ألف ليلة وليلة"، حكايات من أفريقيا والعالم العربي وآسيا تصور كلها، على اختلافها وتنوعها، طرق التنكيل بالإنسان في كل أنحاء العالم. فهذا "شانجو" يصور بنبرة غاضبة تحوله إلى العبودية في تونس. يقول: "أنا المواطن الإيفواري، طالب العلوم الرقمية عبد... تفتت حياتي فجأة في تونس. جئتها محملاً بالأحلام، الدراسة والشهادة والعودة إلى بلدي والانطلاق رأساً إلى الحياة... بقيت عبداً ثلاث سنوات، تنقلت فيها بين ثلاث ضيعات فلاحية أعمل مقابل أكلي وسكني".

هكذا تكلم الأفريقي المثخن بالجراح، يروي، بنباهة قصة عبوديته باكياً حيناً، غاضباً حيناً آخر. وتستمر الحكايات مفعمة بأنين المهاجرين وأصواتهم المخنوقة. كيف تحولت الأوطان إلى معاقل كبيرة؟ وكيف بات الهروب منها ضرباً من الخلاص؟ سؤالان ما فتئا يترددان في كل فصول الكتاب حتى باتا بمثابة الإيقاع الذي يتردد في كل الأحداث.

الرواية، كل الرواية تتأسس على عمل باهية الاستقصائي، على الحكايات مجتمعة، على الأسئلة تتوالد من الأسئلة، على الحوار ينعقد مع الآخر، على الصراع القائم بين الإنسان والطبيعة. الرواية كلها صرخة احتجاج ترفعها آمنة الرميلي في وجه عالم غير منصف، أهان الإنسان، وأمعن في إهانته. لهذا يتحول الحكي إلى ضرب من الخلاص، إلى ضرب من العزاء. وتترد اللازمة: "احكي عني... ظلي احكي... لا تتوقفي عن الحكي. "لتؤكد دور الحكي في إنقاذ الإنسان من مخالب الموت والضياع والصمت.