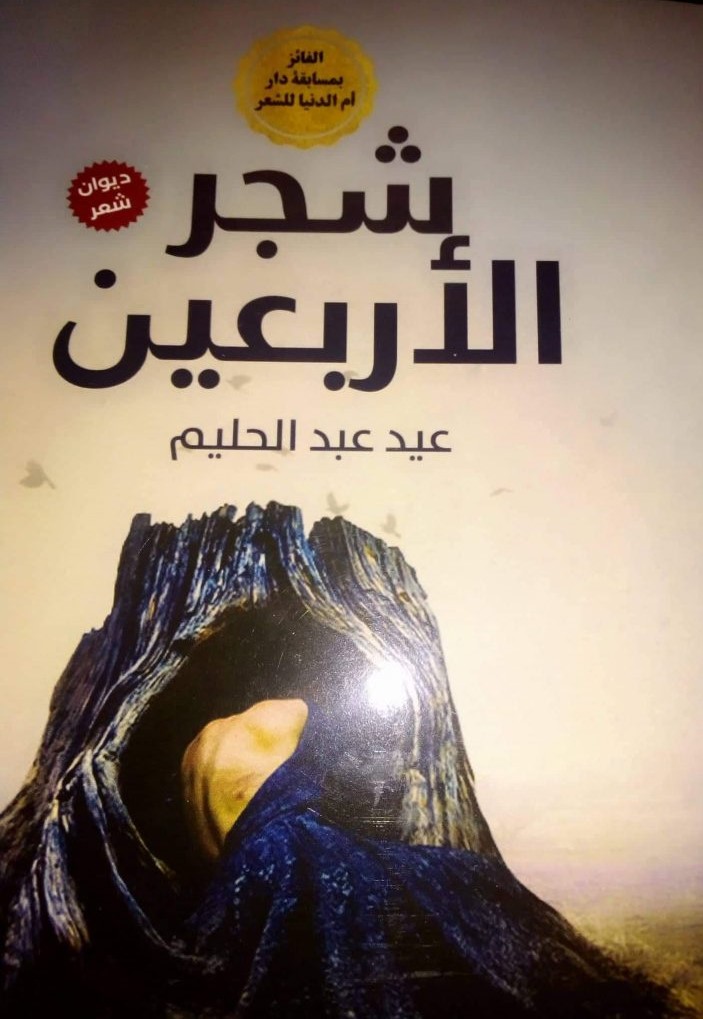

يمثل ديوان "شجر الأربعين" (دار أم الدنيا – القاهرة) إضافة مهمة إلى مسيرة الشاعر المصري عيد عبدالحليم الشعرية التي بدأت بـ"سماوات واطئة"، مروراً بـ"ظل العائلة" و"تحريك الأيدي" و"العائش قرب الأرض" و"كونشيرتو ميدان التحرير" و"موسيقى الأظافر الطويلة" و"حديقة الثعالب" و"حبر أبيض". والديوان الجديد لا يخرج، فنياً، عن هذه المسيرة، باستثناء هذا البعد الزمني الذي يبدو هاجساً ملحاً على الشاعر منذ العنوان الذي يشير إلى منتصف العمر الذي يرى فيه الإنسان ماضيه كالفردوس المفقود، في وقت يستشرف مستقبلاً غامضاً.

منتصف العمر يشبه ما يسمى "الكتلة الحرجة" التي لا تستقر على موضع وتفضي إلى توتر يمنح الشعر حزنه الشفيف وتأملاته الوجودية. يقول عيد عبدالحليم في التعبير عن استحالة رجوع الماضي، "قال لي: لك أمنية وحيدة من حقك أن تطلبها/ قبل أن تغيب الشمس/ قلتُ: أن أعود إلى ذلك الطفل/ الذي يجري بين الحقول/ قال: كل الأمنيات متاحة إلا العودة إلى الماضي". فهناك على مدار الديوان صراع بين الإنسان والزمن ودائماً ما تكون الغلبة للطرف الثاني. ولهذا لم يكن غريباً أن يصدر الشاعر ديوانه بمقولة دوستويفسكي، "الحياة فوق الـ40 أمر بالغ الحرج" وأن تكثر الإشارات إلى "الأرض الخراب" لإليوت و"دموع أنجلينا" المتخيلة وصورة فرجينيا وولف التي ماتت منتحرة والحرب والدمار والدماء والصحراء والهامشيين والعابرين والأشباح بما يمثل حاضر الشاعر الذي يصبح، في هذه الحالة، أشبه بـ"حنجرة تجأر في صحراء شاسعة/ ولا شيء يبقى/ في يد العابر". يصبح بيته عنواناً للموتى وتصبح لذاكرته وطأة غير محتملة، لهذا يرى أن النسيان مرادف للسعادة، "لو أنني/ أمتلك ذاكرة الأسماك في المحيطات/ لامتلكت السعادة".

الخاص والعام

تمتاز شعرية عيد عبدالحليم بمزجها الرهيف بين الخاص والعام، فنجد إضافة إلى حديثه عن أوجاع الذات وهمومها، إشارات إلى توحش العالم، "أنا من طردتُ العازفين جميعاً/ إلى شوارع العاصمة/ لأجلس هنا في ضواحي المدينة/ أكتب شعراً يعري العالم/ ويبصق على جسده/ المغطى بالحشرات". وهذا ما يؤكد وظيفية الشعر وغاياته التي تتمثل في تعرية العالم وإظهار قبحه. ومن هنا يقول في قصيدة "حديقة الحرية"، "سمها الأوردة منتشية بتدفق الدم/ سمها المطر يداعب الرمل/ في أول الشتاء/ سمها ما شئت/ وللحالمين مثلي أن يسموها: الحرية". والحرية مطلب بلوغه ليس يسيراً وهذا ما يظهر في نص آخر بعنوان "على كل باب"، "يا الله/ كل هذه الأرض الواسعة/ كل هؤلاء البشر في الشوارع/ كل ذلك والحرية/ طفلة جائعة على الأبواب". هذه الهموم العامة تترك آثارها على علاقة الشاعر بالمرأة أو رؤيته للنساء اللواتي كان المتوقع أن يجد فيهن ملاذه من هذا الواقع المرير. واللافت أنهن أصبحن امتداداً لهذا الواقع، "النساء اللائي أخذن/ كل أوراق التوت من حديقتي/ لم يقدرن على صناعة الحرير/ تيبست أثداؤهن بين أصابعي".

الريف والمدينة

وغالباً ما تأتي ثنائية "نحن وهم" في حال صراع، "خرجوا وحدهم إلى الشاطئ/ معهم تذكرات الزمن الماضي/ وتعاويذ من حرب فازوا فيها بنياشين"... "نحن من زرعوا الأشجار/ في الحواري الضيقة/ كي يتسع الهواء للألفة/ لم نظفر بقبلة واحدة/ وظل البحر على حاله معنا/ إلهاً غاضباً كأننا الهزيمة نفسها... "نساء بأرداف شامخة/ تصلح للدفء والطمأنينة/ في ليالي الشتاء القادمة". هؤلاء النساء اللواتي يقفن على النقيض من تلك المرأة الهشة التي يتعرف عليها الشاعر في بار "استيلا" والتي "لم تر وجهها في المرآة/ منذ عشر سنوات تقريباً"، و"تحت ملابسها الممزقة صورة لرجل وطفل"، ويبدو أن موت زوجها وابنها الذي تحول إلى ظل يلاحقها في قريتها النائية، هو سبب هروبها إلى المدينة، لكن ذلك لم يشف جراحها ولم يوقف دمعها، كلما "لامستْ الضلوع/ التي تحتوي صورة الموتى الأعزاء". وفي هذا السياق يقدم الشاعر نموذجاً لامرأة أخرى هي "قارئة الكف" التي مرت بالقرية ثم غابت فجأة، الغياب هنا مرادف للموت، وظل جده يبحث عنها بلا جدوى حتى مات.

وهكذا تظل تيمة الموت متكررة في قصائد عدة منها قصيدة "موت مؤجل" التي يقول فيها، "أحمل رئتي بين يدي/ وأنا أسير في الشارع/ وأعرف أنها ستكون السبب في موتي/ بعد سنوات قليلة". بل إنه في قصيدة أخرى يخاطب جثته الملقاة في شارع طلعت حرب، عاتباً عليها أنها لم تنفذ اتفاقهما على الهرب من هذا العالم، معاً. وعلى رغم ذلك فإن الشاعر لا يخاف ذلك الموت الذي يحاصره، "لست خائفاً من الموت/ لكنني أخاف أن تضيع مقبرتي/ مثلما ضاعت مقبرة أبي". ونحن نعلم أن للمقبرة أهمية كبيرة ممتدة منذ الحضارة المصرية القديمة. في قصيدة "تحت صورة فرجينيا وولف"، يقول "لم يعد بإمكاني/ غرس زهرة/ كي تكون نواة لحديقة/ ألتقي فيها بأصدقائي القدامى". إنه لا يشعر إلا بالأشباح التي تطارده والتي لم يستطع ردها إلا بتربية كلب إلى جوار نافذته "كي ينبح بإتقان/ ربما تهرب الأشباح".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وإذا كانت الأشباح قادرة على التسلل إلى سرير الشاعر، فإنه يشعر باستباحة البيت كله على نحو ما يظهر في مطلع قصيدته "باب الأكاذيب"، "ما الحكمة في أن تغلق الباب ليلاً/ وكل أسرارنا يعرفها الآخرون". وعلى غير عادة عيد عبدالحليم ذي الأصول الريفية، فإنه يستسلم لغواية المدينة التي تبدو وكأنها النداهة التي تجذب أبناء القرى النائية وإن كان ذلك لا يؤثر في حنينه الدائم لأماكن طفولته المبكرة، "أنا عاشق الهواء البحري/ مدينتي غوايتي/ ورايتي تعانق كل سفينة". وهو يقصد بالمدينة، هنا، الإسكندرية تحديداً التي يستطيع أن يجالس فيها الإسكندر وقت الظهيرة وتجمعهما أشعار كفافيس و"رباعيات داريل".

حنين دائم

هذا الحنين الدائم يدفعه إلى التوقف أمام معناه، "هل عرف الفلاسفة القدامى معنى الحنين؟/ أن تفتح شرفة على الغياب/ أن ترى العابرين كأنهم لم يعبروا/ في شارع تسكن فيه /.../ الحنين أن تظل طفلاً/ بعد الأربعين". وتظل الـ40 وما بعدها هاجساً مؤرقاً للشاعر، "القلب/ القلب/ أربعون عاماً/ ولم تكتمل حكاياته الناقصة". ولا يرتبط الماضي عنده بمرحلة الطفولة فحسب بل يمتد ليستحضر المتنبي و"مئذنة من مسجد أموي/ وشال امرأة من غرناطة/ وغناء جنوبيين/ ابتسموا يوماً في معبد آمون". ويعاود دال "الجثة" الشاعر مرة أخرى في قصيدة "يوم عادي"، "جثتي مرتكنة/ على كرسي المكتب/ والقهوة الصباحية بنفس طعمها المر/ أوراق مكدسة/ في انتظار التوقيع/ بينما روحي تتجول في المكاتب الأخرى/ بحثاً عن الطمأنينة". ويمكننا أن نلاحظ ما نسميه "مفارقة" العنوان والمتن في قصيدة "هواء نقي"، بحيث يبدو متن القصيدة على النقيض من عنوانها، على نحو ما يظهر في قوله، "النافذة كانت قرب البحر تماماً/ وكان الطائر يرسم للجند خطة القفز/ في المياه العميقة/ بينما اليمام المهاجر من الشمال/ على الضفة الأخرى/ واقفٌ في ذهول/ يتأهب للتحليق في الهواء/ الذي ظنه – للوهلة الأولى – نقياً". ولعلنا نلاحظ ما يبدو من مفارقة بين عالم الحرب وعالم اليمام الدال على السلام والتناقض بين الغوص في المياه العميقة والتحليق والظن الواهم والحقيقة. وفي قصيدة "كلما نظرت في المرآة"، يبدو التناقض بين الأجواء الشهوانية والإشارة الروحية المتمثلة في دال "الضوء" حين نقرأ "معلمة الرياضيات في المدرسة الابتدائية/ أول من فجر الشهوة في أعضائي/ بالتأكيد صارت الآن امرأة عجوز/..../ لكنها لم تزل في داخلي/ فتاة العشرين/ أستحضر ضوءها/ كلما ارتمت امرأة في حضني". وأخيراً يمكننا القول إن هذا الديوان هو امتداد لفنيات الشاعر السابقة من حيث بساطة اللغة وتعبيريتها في الوقت نفسه مع الاهتمام بالبنية الزمنية على نحو ما أشرت.