ملخص

كان الكاتب المصري ألبير قصيري في القاهرة كما في باريس لاحقاً يمضي وقته بين النوم على سريره في الفندق غير راغب حتى في التفكير والجلوس في المقاهي محاولاً بين الحين والآخر أن يرفع ناظريه ليتأمل امرأة حسناء قد تمر بالمكان

من المؤكد أنه لو كان قد قيض للكاتب المصري باللغة الفرنسية ألبير قصيري (1913 – 2008) أن يعيش خمس سنوات أخرى أكثر مما عاش، لكان في مقدوره أن يحتفل بمئوية أولى لولادته. ولكنه لم يكن ليستسيغ ذلك، ليس لأنه كان شعر بالضجر لأنه عاش حقاً كل تلك السنوات التي عاشها، بل لأنه كان عاجزاً عن التفكير بما كان على المرء أن يفعله حين يبلغ المئة من عمره. وهو كان من الكسل إلى درجة أن كسله التاريخي والذي تحول لديه إلى مبدأ حياة ومبرر وجود، كان يحول بينه وبين أن يتصور أنه يعرف حقاً من الأصحاب من عاشوا إلى تلك السن واختبروها، ويمكنهم حقاً أن يوجهوه لتمضية عتبة زمنية ربما تكون بالغة الأهمية في حياة المرء. والحقيقة أن كسل تلك الشخصية الأدبية الأسطورية الروسية "أوبلوموف" التي يعود إليها وإلى مبتكرها غونتشاروف ظهور مبدأ الكسل كنمط حياة في المجتمع الروسي خلال القرن الـ19، قد تبدو لعبة أطفال في كسل صاحبها مقارنة بتلك الشخصيات التي تزدحم بها النصوص القليلة التي خلفها قصيري مكتوبة باللغة الفرنسية التي كانت الوحيدة التي يتقنها.

لغة أم!

وفي الحقيقة أن قصيري كان من شأنه أن يرد بكل بساطة وبلغته المتثاقلة إن سأله أحد لماذا لا يكتب أبداً بلغته الأم العربية التي تفترضها شاميته الأصلية وكون جذوره تعود إلى سوريا، ومن ثم مصريته التي عاش في أجوائها في مصر خلال العقود الأولى من حياته "كان بودي حقاً أن أفعل ذلك، ولكن لم يكن لدي متسع من الوقت كي أتعلم حقاً هذه اللغة الجميلة. ومن هنا فضلت استخدام الفرنسية التي كانت لغتنا المنزلية في بيتنا القاهري الجميل، وبيئتنا الأرستقراطية وسط عائلة مثقفة". لم يكن لديه متسع من الوقت لذلك، فما الذي كان يفعله في وقته إذاً؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. في القاهرة كما في باريس لاحقاً كان يمضي وقته بين النوم على سريره غير راغب حتى في التفكير والجلوس في المقاهي محاولاً بين الحين والآخر أن يرفع ناظريه ليتأمل امرأة حسناء قد تمر بالمكان. فتأمل النساء كان "النشاط الوحيد الذي قد يحركني ويحرك رأسي في اتجاه أو في آخر. أعترف لكم بأن النساء كن حياتي وربما مبرر وجود تلك الحياة"، ومع ذلك ربما المأخذ الأول على قصيري أن أدبه كان أدباً ذكورياً وندر أن كان فيه لامرأة مكان حقيقي. نقول "أدبه"؟ من المؤكد أن الكلمة فضفاضة ويشهد على ذلك صدور "الأعمال الكاملة" لروايات وقصص هذا الكاتب الذي يشكل في حد ذاته ظاهرية استثنائية في تاريخ الأدب في القرن الـ20 وهو ما سنعود إليه بعد سطور.

سيرة اللا شيء

قبل ذلك لا بد من العودة إلى سيرة ألبير قصيري، وهنا نتساءل هل إن ما عاشه يشكل سيرة حقيقية؟ ربما، لكنه لا يحوي أية أحداث حقيقية. فهو بعد بدايات نشر متفرقة في صحف ومجلات فرنسية تصدر في القاهرة خلال الثلاثينيات إلى جوار زملاء له مثل جورج حنين وجويس منصور وحتى هنري كورييل وغيرهم، وجد ذات يوم خلال بدايات الحرب العالمية الثانية أن ثمة من بات يعرف اسمه في باريس، وهكذا في ركاب جمهرة من كتاب مصريين يكتبون بالفرنسية انتقل إلى باريس "بمعجزة من المعجزات" كما سيقول، وبسرعة وجد له ما سماه "مربط خيل" في تلك المدينة التي كان إسوة بمعظم مثقفي العالم يعرفها غيباً، بل عرف حتى غرفة رآها تناسبه في فندق صغير يدعى "لويزيانا" يقع وسط شارع سان جيرمان على بعد خطوات من مقهى الفلود ومنافسه "الدو ماغو"، وهما كانا محط أنظار ومكان إقامة كل من يقصد باريس من أدباء العالم وفنانيه و"كان ذلك قبل أن تغزوهما وتغزو باريس تلك السياحة الهمجية التي ستدمر كل شيء" كما سيقول لاحقاً. وهكذا أقام في الغرفة المذكورة طوال ثلثي قرن لا يبدلها وبالكاد يبرحها لساعات تبدأ بعد الظهر لتنتهي عند منتصف الليل حين تغلق المقاهي أبوابها، فإن فعلت يحاول أن يلتحق بناد ليلي يكمل السهرة حتى الصباح فيه ونادراً ما يتمكن من ذلك فيعود إلى غرفته غير آسف في انتظار بعد ظهر اليوم التالي.

ولئن كان قصيري تمكن قبل ذلك من إصدار مجموعته القصصية الأولى "بشر نسيتهم العناية الإلهية" 1931، فإن من فضائل تلك المجموعة أنها عرفت نخبة قراء الفرنسية به ولكن من خلال إعجاب الكاتب الأميركي المقيم في باريس هنري ميلر بها، كاتباً عنها "ما من كاتب حي في أيامنا عرف في نصوصه كيف يتحدث بكل هذه الدقة والحدة عن كل أولئك الناس الذين ينتمون إلى النوع البشري ويعيشون بين صفوفه ضائعين مغمورين مهمشين". وكان ذلك في الحقيقة يكفي.

نجاح وبعد ذلك؟

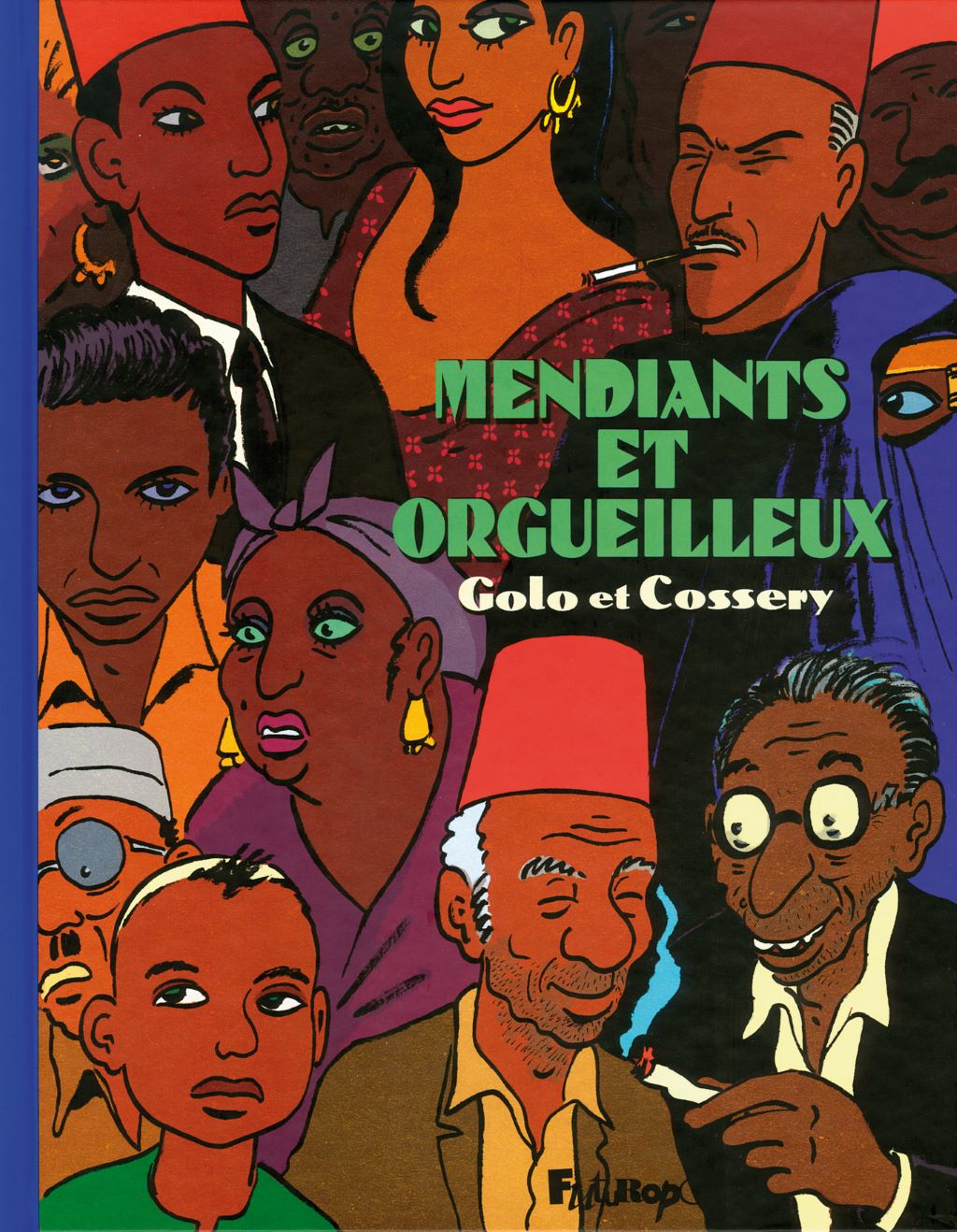

وهو كفى بالفعل إذ نعرف أن قصيري أنفق 17 عاماً ونحو عقد منذ وصل باريس حتى يصدر عملاً آخر هو روايته "كسالى في الوادي الخصيب" (1948)، التي تروي حكاية عائلة في القاهرة تعيش كسلاً مثالياً لا يفعل أي فرد فيها شيئاً باستثناء النوم، حتى اللحظة التي يقرر فيها الأب سيد البيت وسيد الكسل فيه أن يتزوج من جديد. وهو الأمر الذي يأتي لتدير المنظومة العامة التي قامت عليها الحياة في ذلك المنزل. وبعد صدور تلك الرواية محققة نجاحاً لا بأس به لكنه بدا عاجزاً تماماً عن إحداث أي تبديل في حياة ألبير قصيري وسلوكه، وها نحن نراه ينتظر سبعة أعوام أخرى قبل أن يصدر رواية جديدة، ستكون على أية حال أشهر رواياته وهي "شحاذون ونبلاء" (1955) التي ستحولها المخرجة "الشاهينية" الراحلة باكراً للأسف أسماء البكري إلى فيلم روائي لافت حقاً بعد أعوام من ذلك، ودون أي تدخل من المؤلف الذي قال لها إنه ليس لديه وقت لذلك.

وفي تلك الرواية أيضاً استلهم ألبير قصيري حياة المهمشين في القاهرة القديمة، قاهرة البائسين والحثالة. وهو هنا مرة أخرى غاص في أخلاقيات - بالأحرى لا أخلاقيات المجتمع الذكوري – من خلال شخصيات شاذة وضالة تتصارع فيما بينها وربما للحصول على لقب "الشخصية الأكثر شراً"، حتى ولو أن توصيفها بقلم الكاتب أتى مغموراً بحنان ممتع.

تسعة أعوام أخرى

المهم أن قصيري سينتظر تسعة أعوام أخرى قبل أن "يخبط" من جديد في رواية تالية تبتعد هذه المرة من حثالة القاهرة لتصل إلى بلد لا يسمى في الشرق الأوسط، حيث يدور صراع بين طاغية يحكم البلد ومتآمرين يريدون التخلص منه. وهي هذه المرة رواية حافلة بالرموز بدءاً من عنوانها "العنف واللا عقل" وربما شاءت لنفسها أن تكون أمثولة أخلاقية، وفي يقيننا أنها لم تنجح كثيراً في تحقيق رغبتها تلك.. وربما كان الفشل النسبي الذي واجهته هذه الرواية التي كان قصيري – أو ناشرته الوفية جويل لوسفلد في الأقل – يعول عليها لإحداث قلبة ما في توجهاته الكتابية، ربما كان هو ما دفعه إلى التوقف عن الكتابة، أو عن النشر في الأقل طوال ما يزيد على 30 عاماً بعد ذلك. وهو لئن كان قد عاد لينشر بعد ذلك، وتحديداً خلال عام 1999 أي قبل موته بعقد من الزمن تقريباً، فإنما تحت إلحاح ناشرته. والحقيقة أنها كانت على حق في دفعه إلى ذلك وسط رفض شديد منه، إذ كانت النتيجة روايته "الأخيرة" المعنونة "ألوان العار" والتي قوبلت بترحاب شديد، فما كان من الكاتب إلا أن أعلن في تصريح صحافي نادر أنه سيعدها وصيته الحياتية والأدبية الأخيرة. وهي كانت كذلك بالفعل على أية حال.

فهو فيها عاد إلى المناطق الشعبية القاهرية ليصور الفوضى العارمة المستشرية في تلك المدينة كما عرفها هو نفسه. مدينة لا يمكن لغير المرح والسخرية أن يمكنا المرء من العيش. وهو يقول هذا من خلال شخصية أسامة الذي انتهى إلى العيش بفضل ممارسة اللصوصية، وشخصية خير الله الذي يبني إمبراطورية من خلال عيشه في المقابر أسوة بألوف المشردين. وبين الاثنين يدور صراع محوره الفساد في أعلى مستويات الدولة من خلال شقيق للوزير يدعى سليمان يتجابه كرم الله معه وسط ضباب الصفقات ودخان المخدرات. لقد كانت رواية أخيرة طبعاً لكنها كانت وصية كاتب قليل الإنتاج ضحل الاهتمام بأي شيء آخر.