يعرف المهتمون بشؤون السينما وتاريخها من الذين تتبعوا على وجه الخصوص حكاية الانهيار البطيء والمدهش الذي عاشه إيليا كازان، الكثير عن رضوخ هذا الأخير لاستجوابات اللجنة المكارثية إلى حد وشايته برفاق له في الوسط السينمائي، متهماً إياهم بأنهم شيوعيون كي ينقذ نفسه. غير أن هؤلاء المهتمين لا يعرفون تماماً بقية الحكاية، بما في ذلك السبب المباشر لوقوف كازان ذلك الموقف الذي كلفه غالياً. هم يعتقدون دائماً أن ماضيه كمسرحي يساري هو السبب، لكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة تتعلق بالفيلم السينمائي الذي حققه كازان باكراً في مسيرته السينمائية التي أتت تالية لنجاحاته المسرحية الكبرى، ويبدو اليوم منسياً بعض الشيء. وهذا الفيلم هو "اتفاق المهذبين" (1947) الذي لا يدور حول الحرب الباردة، ولا حول النضالات اليسارية، بل تحديداً يدور حول "معاداة السامية" التي كانت مستشرية في الأوساط اليمينية الأميركية في ذلك الحين.

عناد منتج مهان

كان الفيلم في الأصل رواية بالعنوان نفسه للكاتبة لاورا هوبسون التي حققت في ذلك العام حين صدرت نجاحات ومبيعات كبيرة، إذ تناولت موضوع معاداة السامية من خلال حكاية صحافي يزعم أنه يهودي كي يكتب سلسلة مقالات حول تلك الظاهرة، إذ يتمكن من تلمسها من الداخل، ما يضعه في قلب سلسلة من الإشكالات والعلاقات التي تكشف عن كل ضروب النفاق المستشرية من حول تلك المسألة.

والحقيقة أن ما من أحد كان من شأنه أن يحول تلك الرواية إلى فيلم، على الرغم من إقبال القراء عليها. فالموضوع قد يبدو شعبياً على شكل كتاب، لكنه إن تحول إلى فيلم فلن تكون له الشعبية نفسها، بيد أن المنتج زانوك فعلها، ليس لرغبة سياسية أو ربحية منه، بل لأن الرجل الذي كان من عمالقة هوليوود في ذلك الحين وجد نفسه ذات يوم مرفوضاً من جانب إدارة نادٍ نخبوي هو "لوس أنجليس كاونتي كلاب"، إذ افترضت الإدارة أن زانوك يهودي، وهو لم يكن كذلك في الواقع، ما أثار غيظه، وقرر أن يثأر من تلك الإدارة بتحقيق فيلم يفضح التمييز الديني في أميركا. ولما لفت مساعدوه أنظاره إلى الرواية التي كانت شديدة القسوة في تنديدها بمعاداة السامية اتخذ قراره من فوره بإنتاج فيلم مقتبس منها، ودعا إيليا كازان إلى تحقيق الفيلم متصدياً لنصائح زملائه من المنتجين اليهود الذين قالوا لهم إن المشروع سيتسبب لهم جميعاً بمجابهة خاسرة مع لجنة النشاطات اللا أميركية (لجنة السيناتور مكارثي)، ومع الرقابة، غير أنه أصر على مشروعه، وهو أمر شجعه عليه إيليا كازان الذي كان لا يزال يعيش مرحلته "النضالية" حينها. وهكذا ولد الفيلم الذي لعب فيه غريغوري بك دور الصحافي. والغريب في الأمر أن الجمهور العريض أقبل على الفيلم بكثافة، ناهيك بأن الأكاديمية (صاحبة جوائز الأوسكار) رشحته لثمانٍ من جوائزها فاز بثلاثة منها: أفضل فيلم، وأفضل ممثلة ثانوية، وخاصة أفضل مخرج لإيليا كازان نفسه، غير أن فرحة كازان بالأوسكار لم تكتمل، إذ إنه سرعان ما وجد نفسه يُستدعى من قبل اللجنة المكارثية للتحقيق معه، وقد فتحت له ملفاته القديمة غير معترفة بأنها إنما تحاسبه في الحقيقة على تحقيقه هذا الفيلم بالتحديد، وربما كبديل عن المنتج العملاق الذي كان هو المستهدف أصلاً، لكنها لم تفصح عن ذلك. فزانوك كان من الذين لا يمكن المساس بهم في ذلك الحين. أما إيليا كازان فمهاجر يمكن استضعافه وتحويله إلى كبش محرقة، ودرس للآخرين. ومن هنا كان استدعاؤه على الأرجح، وكان رعبه الذي قاده إلى الوشاية والعزلة ليمضي بقية حياته محاولاً أن يبرر ويفسر، وربما لنفسه قبل الآخرين.

في ظل الوشاية

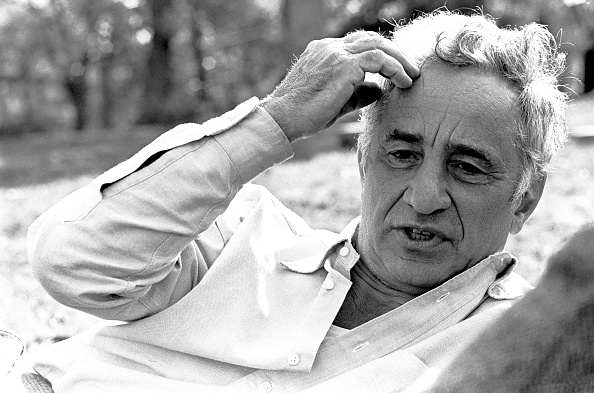

مهما يكن من المؤكد أننا لن نعرف أبداً كيف استعرض إيليا كازان هذه الحكاية ومسار حياته قبل أن يموت عام 2003 مناهزاً الرابعة والتسعين، لكننا نعرف أنه قبل عشرين عاماً من رحيله كان قد استعرض، أمام الملأ، ذلك المسار نفسه في كتاب عنوانه "حياتي". يومها، وعلى على الرغم من إن كازان يعد من عمالقة فن السينما في العالم. وعلى على الرغم من أن مساره المهني زاد على ستة عقود، لم يهتم قراؤه بإنجازاته الفنية، بمقدار ما اهتموا بذلك الفصل من حياته الذي كان يمكن أن يكون عابراً، لكنه ظل عصياً على العبور. الفصل الذي حدث بداية سنوات الخمسين ووصم الفنان إلى الأبد، إذ أعلن أمام لجنة "مطاردة السحرة" المكارثية تخليه عن مبادئ الماركسية التي سبق له اعتناقها في الثلاثينيات والأربعينيات، كما وشى برفاق له من "الحمر" الحقيقيين أو المزعومين إبان تلك الحملة، وهي وشاية ظلت هوليوود، وأهل السينما في أوروبا كلها في حال من العداء تجاهه بسببها عاجزين عن غفرانها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بدلاً من المواجهة أو المنفى

يومذاك، وفي كل بساطة، بدلاً من أن يواجه التهمة بقوة، كما فعل زملاء له من أمثال دالتون ترامبو، وبن بارزمان، وبدلاً من أن يسلك سبيل المنفى، كما فعل جوزف لوزاي مثلاً، آثر إيليا كازان الوشاية، وكسب رضا لجنة النشاطات المعادية لأميركا، ولكن ذلك لم يفده على الصعيد الإنساني، إذ سرعان ما وجد نفسه منبوذاً من رفاقه السابقين ومن الحياديين، من دون أن يكسب رفاقاً جدداً كانوا بعيدين منه ومن تاريخه السياسي سنوات ضوئية، لكن من الناحية المهنية وفر له الأمر مواضيع للكثير من أفلامه التالية، التبس فيها بُعد الندم ببُعد التبرير. ووصل هذا الالتباس إلى ذروته في واحد من أواخر أفلامه: "الزائران" 1971، حيث حكى حكايته مواربة من خلال جندي يشي برفاق له ارتكبوا جريمة في فيتنام، وها هم الآن آتون للانتقام منه. بعد "الزائران" لم يحقق إيليا كازان سوى فيلم واحد أخير هو "آخر العمالقة" 1976 عن رواية لفيتزجيرالد، يراجع فيها موقفه من هوليوود. هنا أيضاً طغى الالتباس من خلال شخصية كاتب سيناريو شيوعي يجابه هوليوود نقابياً.

بيد أن كازان استغرق وقتاً قبل أن ينتقل من اليقين إلى ذلك الالتباس الذي رآه البعض صحياً لديه، إذ إنه بعد الوشاية عام 1951، حقق فيلماً يسخر من جدوى الثورة هو "فيفا زاباتا"، وآخر يبرر الوشاية تحت ذريعة فساد العمل النقابي هو "على رصيف الميناء" 1954. ومع هذا لم تكن كل أفلام كازان تبريرية أو ملتبسة، بل كان بعضها محطات في تاريخ السينما: "شرقي عدن" 1955، و"بيبي دول" 1957، و"النهر المتوحش" 1960، ناهيك بـ"أميركا أميركا" 1963، و"روعة على العشب"، و"التدبير" 1969، أحد آخر أفلامه وأكثرها حميمية.

والحال أن كازان الذي انصرف إلى الكتابة بعد أن توقف عن الإخراج خلال ربع القرن الأخير من حياته، استعاد في بعض أفلامه الأخيرة خيط الإبداع الذي كان ربطه بماضيه، هو اليوناني من أصل تركي والمولود تحت اسم إلياس كازانجوغلوس في إسطنبول عام 1909، كما يفيدنا، مثلاً، فيلمه الذاتي "أميركا أميركا". وكازان الذي هاجر في صباه إلى أميركا درس في جامعة يال، ثم اجتذبته برودواي، بالتزامن مع الأفكار اليسارية أيام الأزمة الاقتصادية الكبرى. وانضم إلى الفرق المسرحية التقدمية إلى جانب كليفورد أوديتس، حيث حقق أعمالاً لافتة من تأليف آرثر ميلر، مثل "موت بائع جوال"، وتنيسي ويليامز، الذي كان ينقل إلى الشاشة مسرحيته الأشهر "عربة اسمها الرغبة" عام 1951، حين انقض عليه المكارثيون، فخاف خوفاً من الصعب اليوم فهمه، خوفاً عاش بقية حياته يحاول هو فهمه، من دون أن ينصرف عن فنه، بل حتى عن رغبته في أن يضخ الحياة الفنية بمواهب جديدة، كما فعل حين شارك لي سترسبرغ في تأسيس "استوديو الممثل"، أحد أهم مراكز تعليم الفن الدرامي في العالم. وكان هذا كله كافياً لمنحه قبل رحيله بأربع سنوات "أوسكار" خاصاً عن مجمل إنجازه السينمائي.