شهد السودان انسحاباً تدريجياً اقتصادياً وسياسياً من جانب الصين منذ قيام ثورة ديسمبر (كانون الثاني) 2018، تبعه ترقب انتهاء الاتفاقية النفطية بين البلدين في ديسمبر الماضي، لكن من دون إعلان رسمي ومعلومات لاحقة عنها، ثم عدم حسم ترتيبات مديونية بكين على الخرطوم من دون إعلان أيضاً أي اتجاهات فعلية نحو التسوية.

ومع الأخذ في الاعتبار الظروف العالمية والإقليمية المحيطة بالتعاون الصيني السوداني في فترة ازدهاره، فإن السمة الرئيسة كانت استمرار تحالف الحزب الشيوعي مع الإسلاميين في السودان منذ انقلاب نظام الإنقاذ عام 1989، ثم تلاشيه مع ترقب التحول الديمقراطي، مما يشير إلى عودة الخرطوم إلى التوجه غرباً والتحالف مع واشنطن وفق سيناريو ربما يكون مفتوحاً على احتمالات تقليص الوجود الصيني أو تغيير الاستراتيجية بتنافس أميركي - صيني على السودان ضمن الإطار الأفريقي.

تلاقي الأضداد

كانت العلاقات بين الخرطوم وبكين بمستوياتها السياسية والاقتصادية والثقافية تقوم على أساس التواصل بين الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الوطني باعتبارهما الحاكمين، وتقوية التبادل والتعاون على أساس المبادئ الأربعة المستمدة من مبادئ باندونغ، وهي الاستقلال والتواصل الكامل والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة.

ولتحقيق تلك الأهداف، استغلت بكين التناقض بين الشرق ممثلاً بالاتحاد السوفياتي قديماً والغرب ممثلاً بالولايات المتحدة، وسعت إلى تمتين علاقاتها مع دول العالم الثالث، خصوصاً في أفريقيا. وحاول السودانيون والقادة الأفارقة التخفيف من سمعة التغول الصيني بأن علاقاتها تتسم بالتركيز على المصالح الاقتصادية المتبادلة وابتعاد شبهة الأجندة السياسية.

بتوطيد علاقاتها مع نظام الإنقاذ وتركيزها على النفط، أصبحت الصين عام 2003، ثاني مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، ونمت استثماراتها من النفط السوداني، كما كانت الشركات الصينية - بحسب وزارة النفط السودانية - تملك نحو 40 في المئة من منشآت النفط بالسودان الموحد قبل الانفصال، وكان الأخير يصدِّر نحو 60 في المئة من الناتج اليومي من النفط إلى الدولة الآسيوية.

وتوسَّعت استثماراتها في مجالات أخرى، مثل شركات البناء والتشييد والقطاعات الحرفية حتى وصلت العمالة الصينية في تسعينيات القرن الماضي إلى أن مثَّلت نحو 65 في المئة من جملة العمالة الآسيوية.

تغلغل نشيط

سُمّي التعاون الصيني النشيط مع الدول الأفريقية تغلغلاً عندما بدأ القادة الأفارقة يدركون أن انتقاء بكين اقتصر على مناطق النفوذ الغربية، فحلت شركاتها محل النفوذ الأميركي مثل "شيفرون" في السودان. كما مدَّت أذرعها إلى أماكن كانت حصراً على النفوذ الفرنسي والبريطاني، واتفقت بعض دوائر النخبة الأفريقية مع مراكز البحوث والفكر الأميركية في تسميتها للتغلغل الصيني على أنه شكل من أشكال الاستعمار الجديد لسلب موارد القارة.

وبدأ التركيز على تحالف الصين مع الحكومات الديكتاتورية التي تمارس إبادة على شعوبها، فكان أكثر النقد الموجه إلى بكين، بسبب دعمها الحكومة السودانية في حرب دارفور القائمة على أساس إثني وتهميش سياسي واقتصادي.

كان هذا هو مسار العلاقات بين الصين والسودان، وكما هو الواقع في الداخل الصيني، فإن بكين لا تضع اعتباراً كبيراً لممارسات الدول التي تتحالف معها في ما يتعلق بحقوق الإنسان وانتهاكات عقوبات الأمم المتحدة، ولا شيء يقف ضد سعيها لتأمين حاجاتها من الطاقة لدعم نموها الاقتصادي المتزايد.

بعد ذلك، بدأت المعارضة السودانية للنظام السابق تنتبه إلى تراكم ديون البلاد وفق قروض تقدمها الصين بتمرير احتياطيها النقدي لسد حاجة الخرطوم، وممارسة سياسة إغراق السوق المحلية بمنتجاتها الرخيصة، وعلى الرغم من ذلك، استمر النظام في تلك العلاقة من دون وضع استراتيجية واضحة، معتمداً على الفوائد الآنية.

أما القروض، فعلى الرغم من أنها حلت مشكلة الاقتصاد في وقتها، فإنها كانت وفق شروط تضعها بكين هي التي تحدد المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية، ويجري استيراد المواد المطلوبة من الدولة الآسيوية، والاستعانة بالعمالة أيضاً، إضافة إلى استحقاقات الدفع المجحفة.

مفتاح التعاون

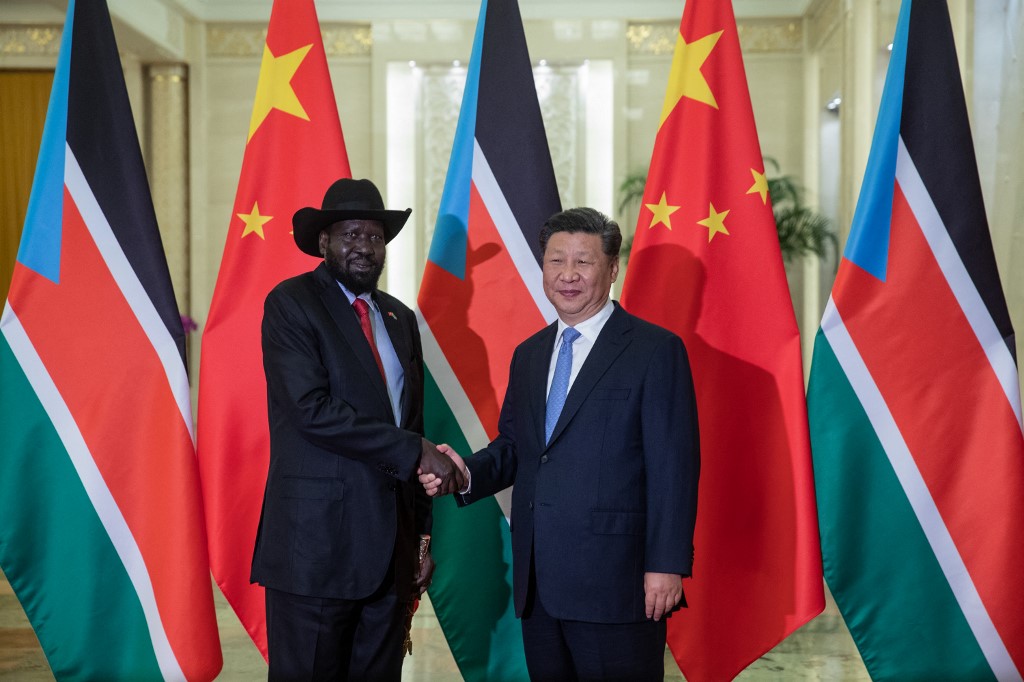

كان الحصار والعقوبات الدولية هما مفتاح الدخول الصيني إلى السودان وبعض الدول الأفريقية، وعلى الرغم من تمتعها بحق النقض الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فلم تبذل بكين مجهوداً لتحقيق السلام فيه، أو الاعتراض على العقوبات المفروضة عليه، بل إنها امتنعت عن التصويت على كل القرارات الصادرة بحقه في ما يتعلق بالحرب والإبادة الجماعية وغيرها. وبعد انفصال دولة جنوب السودان وحصولها على 75 في المئة من نفط البلاد، حاولت بكين توطيد علاقاتها مع الجنوب.

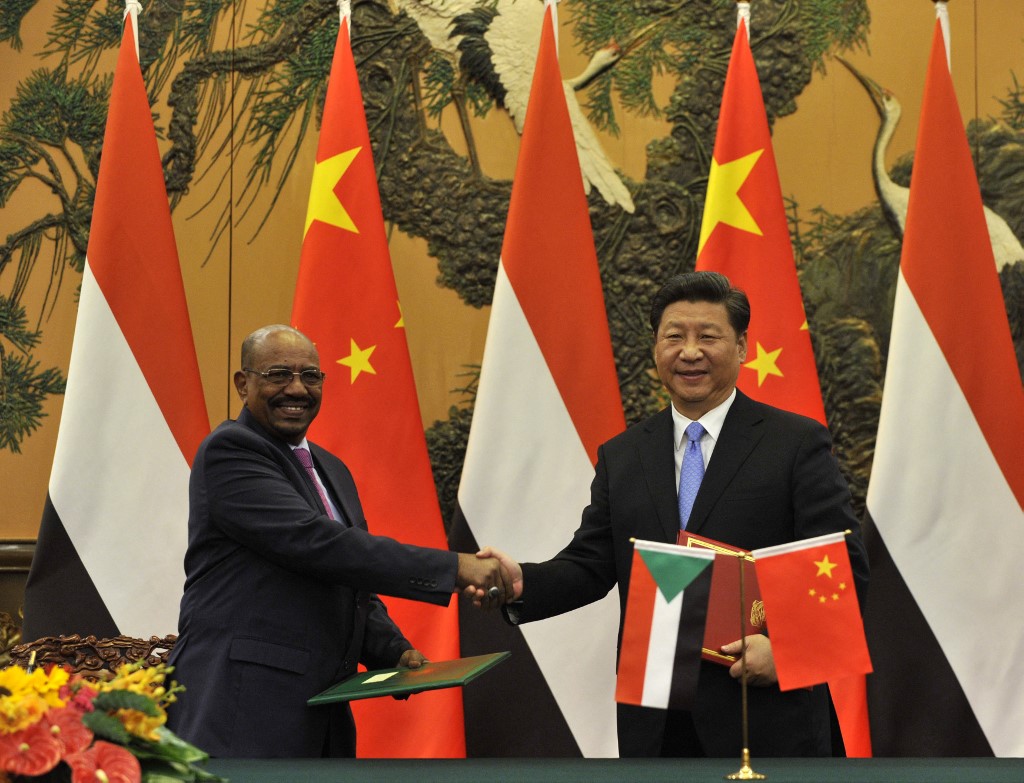

وكان يتوقّع تغير الاستراتيجية الصينية مع السودان بعد انفصال الجنوب، فزارها الرئيس السابق عمر البشير قبل أيام من الانفصال. إضافة إلى ذلك، وقف عائقان أمام هذا التصور هما: إن بكين كانت مؤيدة للنظام السابق ضد الجنوب وشريك النظام في حكومة الوحدة الوطنية سلفاكير ميارديت، فلجأ الجنوب مباشرة بعد انفصاله إلى واشنطن والمنظمات المدعومة من الغرب للحصول على تمويل.

وحالت الصراعات السياسية المسلحة المستمرة دون استغلال بكين للاحتياطي النفطي للجنوب. ودخلت الشركات الصينية العاملة بالجنوب في دوامة عنف، كان أبرزها سقوط ثكنات عسكرية عام 2013 في منطقة بور والبيبور في يد قوات رياك مشار، الواقعة على تخوم ولاية الوحدة وبانتيو ومناطق النفط في سرجاس التي تديرها مجموعة شركات هندية وماليزية، وعلى رأسها شركة النفط الوطنية الصينية، التي أجلت موظفيها من كل مؤسساتها في الجنوب.

تفاعل إقليمي

يكمن الخوف الصيني الحالي من الدخول في أي تعاون واضح مع الخرطوم، إضافة إلى نضوب النفط، في أنها كانت ضالعة في التعاون العسكري مع النظام السابق وتسليحه، مع إنكار تام لصفقات السلاح التي كانت محصورة تحت بند فضفاض هو التعاون الفني. فقد واجهت عدداً من الانتقادات الدولية، خصوصاً الأميركية، بالاعتماد على تقارير من منظمة العفو الدولية تفيد بانتهاكات بكين لقرارات الأمم المتحدة وتصدير الأسلحة إلى السودان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما واجهت الصين ضغوطاً إعلامية وسياسية دولية، لكن لم تستطِع هذه الدول تكوين كتل ضدها لامتصاص أي رد فعل صيني على اقتصادها. وهو ما حدث الآن، فعلى الرغم من الانفتاح الغربي على السودان، فإن انسحاب غالبية الشركات الصينية وترك فراغ اقتصادي واستراتيجي أثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد، والسبب في ذلك أنه اقتصاد ليس راسخاً ومؤسساً على الموارد.

كانت بكين في البداية تنتقد قرارات الدول الغربية ضد الخرطوم دفاعاً عن مصالحها فيه، بالتعليق على أنه ليس على الدول الغربية التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها، وامتناعها عن التصويت، لكنها لم تستخدم حق النقض ضد هذه القرارات، إنما كانت تعمل على تمييعه.

وبعد صدور أكثر من 17 قراراً من مجلس الأمن الدولي ضد السودان بخصوص قضية دارفور، أدركت بكين أن مجاراة الخرطوم يمكن أن تؤثر في علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة والدول الغربية، فبدأت الضغوط على الحكومة السودانية، ذلك لأن مصالحها مع السودان قليلة جداً بالنسبة إلى مصالحها مع أميركا.

شروط جديدة

كان هناك اتجاه من واشنطن نحو بكين بالتنسيق في السياسات النفطية في أفريقيا، فمن ناحية يظهر استعداد الدولة الآسيوية للتحول إلى منافس لأميركا على الموارد الأفريقية، إذا عادت إدارة بايدن إلى استراتيجية الرئيس باراك أوباما باعتماد الصين منافساً استراتيجياً، إذ إن أوباما أخرجها من خانة التهديد الاستراتيجي في عهد الرئيس دبليو بوش، ومثله قد يفعل بايدن بإخراجها من حقبة الرئيس دونالد ترمب باعتبارها عدواً استراتيجياً.

ولا يخلو الأمر من تقديرات أخرى بوصف الصين صاحبة عضوية دائمة في مجلس الأمن، خصوصاً مع تراجع اقتصادها في السنوات الأخيرة، مما يحفّزها للمزيد من توقيع العقود، إضافة إلى زوال العائق بأن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على الخرطوم كانت تمنع دخول الشركات الغربية للاستثمار النفطي في الدولة الأفريقية. لذلك، يُتوقع أن يكون بين الشركات الصينية المتبقية والشركات الغربية العائدة إلى السودان تنافساً بشروط جديدة لم تتعود عليها بكين من قبل.

سيناريو التغيير

من تجربة العلاقات السودانية الصينية وانتعاشها في فترة النظام السابق حتى بوادر انحسارها الآن، يتضح أنه ليس صحيحاً أن بكين تفصل ما بين الاقتصاد والسياسة، لأنه عملياً لا يمكن الفصل بينهما، فالاثنان يصبّان في إطار تفاعلات العلاقات الدولية، لذلك اضطُرت أخيراً للتعامل مع السياسة الداخلية في السودان وانعكاساتها على الخارج، فأصبح ترويجها لعلاقاتها القائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بلا قيمة، كما بدأ عدم ربطها تعاونها مع الدول بالشكل السياسي بالتلاشي.

وينبع سيناريو التغيير في السياسة الخارجية الصينية تجاه السودان سواء اقتصادياً أو سياسياً أو دبلوماسياً من عوامل عدة هي، أولاً: قيام ثورة ديسمبر التي فرضت على الدولة صياغة سياسة خارجية جديدة تميل في غالبيتها إلى الغرب، وثانياً: توافق الإطار الزمني لهذا التغيير مع فوز جو بايدن وتوجّهه نحو أفريقيا، فسياسته الخارجية تجاه السودان وأفريقيا وكل دول العالم الثالث ستكون قائمة على مبدأ إعلاء قيم الحزب الديمقراطي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات والتحول الديمقراطي، مما يضع الدول التي تتعامل معها الصين تحت الاختبار، ويمسّ ذلك تعاون بكين معها سواء كان اقتصادياً أو عسكرياً أو خاصاً بصفقات السلاح، تحديداً في مناطق النزاعات.

أما ثالثاً، فهو المجال الذي حدث فيه التغيير وعموده الاستثمار النفطي، وتركِّز الحكومة الانتقالية في السودان على إزالة التمكين من قطاع النفط بشكل خاص، إذ إن النظام السابق كان يتخذ من هذا القطاع مورداً خاصاً له ولمنسوبيه، ولا تُحوَّل عائدات النفط للخزانة العامة، كما هناك ضبابية وعدم شفافية بالنسبة إلى العائدات.