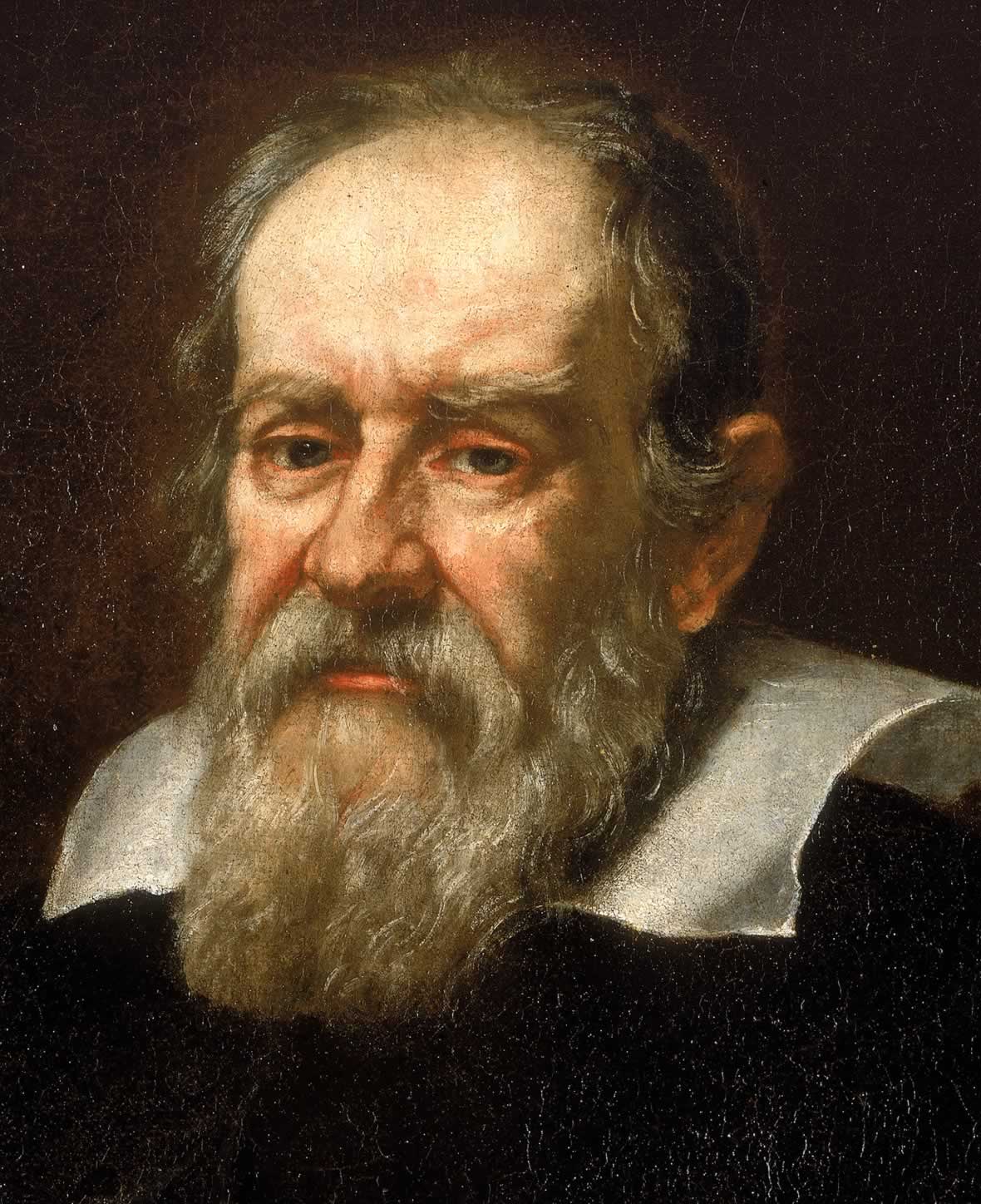

أحدثت أطروحات عالم الرياضيات والفيزياء والفلك الإيطالي غاليليو (1564-1642) ثورة علمية وفكرية عظيمة في المجتمعات الغربية الأوروبية، إذ نشرها في عام 1632 مبدلاً تبديلاً جذرياً في طبيعة المقامات والعلاقات والارتباطات التي كان يتصورها العلماء حتى ذلك الزمن منعقدة ومنبسطة بين الأرض والشمس. وكذلك استثارت أطروحات العالم البريطاني نيوتن (1642-1727) الفيزيائية المنشورة في عام 1687 (Philosphiae naturalis principia mathematica) تحولاً جليلاً في فهم طبيعة المادة. يصح القول عينه في أطروحات الفيلسوف الفرنسي ديكارت (1596-1650) المنشورة عام 1644 في كتابه "مبادئ الفلسفة" (Principia philosophiae)، ولو أن أغلب النظريات العلمية التي ينطوي عليها هذا الكتاب لا تستند إلى دليل علمي ثابت. إنصافاً لديكارت، ينبغي التذكير بأنه من أوائل الفلاسفة الغربيين الذين تناولوا مبدأ السكون أو القصور المقاوم الحركة (principe d’inertie)، وهو الذي يعتبره بعضهم المبدأ الأساسي في الفيزياء الحديثة.

من الطبيعي ألا يقتبل العالم خلاصات الأبحاث العلمية الخطيرة هذه. لذلك قامت قيامة الناس، سواء في المؤسسة الدينية الكنسية المسيحية أو في الأنظومة الاجتماعية الثقافية السياسية السائدة. تبين المواجهة الحادة هذه كيف كان العالم الوسيطي القديم يقاوم انبثاق فجر العالم الحديث، ولو أن القرون الوسطى كانت تختزن كنوزاً من الرؤى الفكرية والعلمية التقدمية الجريئة في أعمال كبار الفلاسفة من أمثال رودجر بيكون (1220-1292)، وغيوم الأوكامي (1285-1347)، وإراسموس الروتردامي (1466-1536)، والمعلم الصوفي إكهارت (1260-1328). من جراء انعقاد الأزمنة الحديثة على الفتوحات العلمية الوهاجة الواعدة هذه، اختبرت الثقافة الغربية ضربين من القطيعة المعرفية: قطيعة أولى عن العالم الإغريقي وتصوراته الكونية الكوسمولوجية، وقطيعة ثانية عن تصورات العالم المسيحي والفكر المسيحي.

القطيعة الأولى عن تصورات العالم الإغريقي

معروف أن الفلسفة الإغريقية كانت تتصور الكوسموس (cosmos) أو الكون الفيزيائي في صورة النظام المثبت المتسق المتجانس المتناغم. يعني اصطلاح الكوسموس اليوناني حرفياً النظام أو الائتلاف. إذا تناول المرء تصور الفلاسفة الرواقيين، تبين له أن الكون يشبه جسماً حياً تأتلف أعضاؤه ائتلافاً بديعاً، وينزل كل عضو فيه منزلته الخاصة به. حسب التصور الإغريقي هذا، تتخذ الفيزياء صورة الكوسمولوجيا المنتظمة المتسقة التي تنطوي على عناصر مترابطة متشابكة متناغمة، يضطلع كل عنصر منها بمقام خاص وموقع مميز ووظيفة فريدة. لا شك في أن هذه الفيزياء، شأنها شأن الجسم الإنساني، تحتضن أبدع صورة من صور الاكتمال المقامي والوظيفي، وتتجاوز كل الاختراعات الآلية التي يستطيع الإنسان أن يبتكرها. استناداً إلى هذا التصور، ابتدع الإغريق اصطلاح السيستم (système) أو الأنظومة المتجانسة التي تنعقد مكوناتها على تدبير ذاتي محكم. والاصطلاح عينه مشتق في اللغة اليونانية من السابقة سين (معاً) والجذر إيستيمي (وضع، أنشأ، ربط). وعليه، فإن الكون الإغريقي ينتظم انتظاماً متناغماً يجعل لكل موضع معنى، ولكل مقام دلالة، ولكل جزء وظيفة تربطه بأجزاء الكون الأخرى.

إذا كان الأمر على هذا النحو، استقام الكون الإغريقي على الانسجام، أي على العدالة الذاتية التي تمنح كل جزء موقعه الملائم ومقامه المناسب. غالباً ما كان هايدغر (1889-1976) يشير في تأولاته الفلسفية إلى الرابط المنحجب بين الكوسموس (النظام) والذيكي (العدل) في أعمال المفكرين الإغريق الأوائل الذين أتوا قبل سقراط وأفصحوا عن حدسهم في شذرات وضاءة بليغة الدلالة.

لا عجب، والحال هذه، أن يصعق الناس على مشارف القرن السابع عشر من شدة الأثر البركاني الذي استولدته خلاصات الأبحاث العلمية التي أفضت إلى هدم اللوحة الكوسمولوجية الرائعة هذه. جرأة العلم الحديث، أو خطيئته في نظر بعض الباحثين النوستالجيين الحنينيين، أنه استبدل بالكون المتناغم الساحر فضاءً رحباً ممتداً لا نظام فيه، ولا حدود، ولا معنى. انتقل العلم الحديث من الكون المرسوم المحدود المغلق إلى الكون المفتوح الرحب الممتد، بحسب عبارة مؤرخ العلوم الفيلسوف الفرنسي ألكساندر كويره (1892-1964) في كتابه الشهير "من العالم المغلق إلى الكون اللا محدود" (Du monde clos à l’univers infini). اضطرب الناس آنذاك اضطراباً عظيماً، إذ إن تصور الكون الجديد أفقدهم السيطرة على موقعهم في العالم، فأضحوا لا يفقهون كيف يقيمون وزناً لوجودهم في رحابة الكون الفسيح هذا. ذلك بأن الكون المشرع يجعل الوقت على غير حد، والزمن أيضاً على غير انضباط، ويلقي الإنسان في لجة الارتياب الأخطر. أما المسألة الأشد إرهاباً فكرياً، فتتعلق بانتزاع المعنى القديم من صميم الكوسمولوجيا الإغريقية المتناغمة. من الآن فصاعداً، لن ينعقد في الكون أي معنى لصيق، ولن تستقيم فيه أيضاً أي مفاضلة ممكنة بين مكان وآخر، بين مقام وآخر، بين وضعية وأخرى. لا ريب في أن مثل التحول الفيزيائي الخطير هذا يستولد نوعين من التحول: تحول أونطولوجي يصيب معنى الكينونة، وتحول إبيستمولوجي معرفي يزعزع يقينيات الحقيقة الإنسانية.

من اللافت أن الثورة العلمية هذه أفقدتنا المعالم الأساسية في ترسم الأمكنة واستشراف الأوضاع. في تصور الكون المشرع، ليس من موضع علوي ولا من موضع سفلي؛ ليس من خط مستقيم ولا من خط منحرف؛ ليس من يمين ولا من يسار، إذ إن جميع الأمكنة والأوضاع والاتجاهات لها المقام عينه، أي القيمة نفسها. في علم الهندسة المكانية، اضطر العلماء إلى اختراع معالم وهمية في الفضاء حتى يستطيعوا أن يحددوا الإحداثيات التي تضبط نقطة من النقاط المفترضة. بما أن الكون فقد حدوده وشرع آفاقه، فإن كل الأمكنة أضحت متفلتة الحدود، بحيث يضطر المرء إلى اختراع مرتكزات وهمية اعتباطية يحيل عليها مواقع الأمكنة المطلوبة.

بذلك كله ينفجر الكون الإغريقي القديم انفجاراً يهز الوعي هزاً رهيباً، حتى إن الفيلسوف الفرنسي الألمعي باسكال (1623-1662) استشعر خطورة الأمر، فأخذ يتكلم على الصمت المذعر المهيمن على الفضاءات اللا محدودة المتناثرة في التمدد الكوني الهائل. من الواضح أن الثورة العلمية المشتعلة في القرن السابع عشر أبطلت كل ركائز الكون القديم وهدمت أسانيده النظرية، لا سيما تصور الفضاء العلوي المبني على تراتبية راسخة تجسد نظام القيم المعتمد في المجتمع الإنساني. أخطر الخلاصات أن الكون لا حدود له، وأن الزمان والمكان لا نهاية لهما، وأن الأمكنة والمواقع محايدة لا هوية واضحة فيها. ومن ثم، فإن الفلسفة الحديثة اضطرت إلى مواجهة هذه التحديات والاضطلاع بمسؤولية التفكير في سياق التحولات العلمية التي أسقطت كل ركائز اليقين الموضوعي. إذا كانت الحكمة الإغريقية القديمة مبنية على مبدأ تناغم الإنسان والطبيعة والعالم والكون، فإن سقوط الانسجام الذاتي في الكيانات الثلاثة العظمى هذه يسقط أيضاً مستندات هذه الحكمة، ويدفع بالفلسفة الحديثة إلى البحث عن مرتكزات جديدة تلائم المعطيات العلمية المستفزة.

القطيعة الثانية عن تصورات الفكر المسيحي

حين أصر غاليليو على معاندة حقائق العلم السائدة المفروضة بقوة السلطان الديني، أظهر للناس أجمعين أن الفكر النقدي سبيل الخلاص الأوحد في استنقاذ الإنسان من أوهامه. فالعقل يمتلك القدرة على دحض جميع الآراء التي لا يستصوبها، لا سيما تلك التي تفرضها السلطتان السياسية والدينية، وقد تحولتا إلى أنظومة أيديولوجية متشنجة متصلبة تكفر الناس وتضطهدهم لمجرد أنهم يستخدمون عقلهم استخداماً متبصراً متفحصاً متطلباً ناقداً. ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن العلم الحديث أنقذنا من حجج السلطة الأيديولوجية، إذ أظهر أن أدلة الحقيقة العلمية أقوى من اعتبارات التقليد الذي تؤازره ذراع السلطان الزمني. أما ديكارت، فاستثمر ثورة العلم الحديث لكي يقترح علينا سبيل الشك المنهجي الذي يحررنا من الأفكار الخاطئة، والأحكام السابقة المبتسرة، والتصورات الاعتباطية التعسفية. كل ما يسوقه لنا المجتمع، في حقبة من الحقبات، يجب أن نمحصه بالشك الصادق حتى نتبين صحيحه من سقيمه.

ثمة من يربط الشك الديكارتي وإرث الفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين بالثورة الفرنسية التي أيقظت روح الحرية في أفئدة المجتمعات الأوروبية. ها هو ذا الفيلسوف السياسي الفرنسي ألكسيس دوتوكڤيل (1805-1859) يجسد حركة الثوار الفرنسيين، فيعلن أنهم الديكارتيون الذين نزلوا إلى شوارع الوغى يناضلون في سبيل حرياتهم الفكرية والسياسية والدينية، ويكررون فعلة ديكارت الذي نسخ كل التقاليد، وأبطل كل المعارف، وأسقط كل اليقينيات، وأعد لوحة بيضاء ينقش عليها العقل ما يخرج به من خلاصات معرفية موثوقة.

من معاينة الحق المتجلي في النظر (ثيوريا) إلى تدبير المعارف الممكنة في المفهوم

ليس ديكارت الوحيد الذي أسهم في استثمار تحولات العلم الحديث، بل أيضاً الفيلسوف الألماني كانط (1724-1804) الذي انتقد المسلمات الأساسية التي بنيت عليها العمارة الفلسفية الإغريقية. تقضي المسلمة الإغريقية الأولى أن العقل قادر على تمثل العالم تمثلاً دقيقاً أميناً موضوعياً يجعله يفوز بمعرفة أكيدة صائبة صادقة. لذلك كان الفلاسفة الإغريق الأوائل يستندون إلى الثيوريا (theoria)، أي إلى النظر الذي يمكنهم من رؤية الحق. بحسب الأصل اللغوي، يجوز أن يشتق الاصطلاح من الاسم (theos) الذي يعني الله والفعل (orao) الذي يدل على النظر. وعليه، فإن النظرية تؤهل الإنسان الإغريقي لإدراك النظام الإلهي البديع الذي ينعقد عليه الكون (الكوسموس)، خصوصاً عند الفلاسفة الرواقيين. ليس الإلهي في الكون كياناً متعالياً على الوجود بحسب هؤلاء الفلاسفة، بل صفة الانتظام الكامل في بنية الكون ذاته. كل نظر فلسفي حصيف يجعل الناظر يعاين انسجام هذا النظام واتساقه ودقته وجماله.

حين يفوز الإنسان الناظر بالرؤية الملائمة، يستطيع أن يعثر على موقعه المناسب في الكون. على قدر ما ينزل الإنسان منزلة الإدراك الصائب، فيعين موقعه من الوجود تعييناً ملائماً، يحيا في انسجام الفعل الأخلاقي الذي ينشئ بينه وبين العالم صلات الوئام العادل. لذلك لا عدل في التصور الإغريقي من غير النظر الصائب الذي يكسب الإنسان الناظر القدرة على إدراك حقيقة الطبيعة والعالم والكون. في إثر ذلك، يستطيع الإنسان أن يفوز بالحكمة التي تجعله منتمياً انتماءً وجودياً صادقاً إلى الحاضر. فالحكيم الإغريقي، لا سيما الرواقي، نظر نظراً صائباً فعثر على موقعه وعلى موضع انتسابه الأصلي في الكون، وتصالح تصالحاً هنياً مع الزمن الحاضر، فكف عن الهروب الرجائي إلى المستقبل أو التحسر النحيبي على الماضي. ومن ثم، فإن الحكيم، بحسب عبارة الفيلسوف الفرنسي أندره كونت-سبونڤيل (1952-....)، هو الإنسان الذي تعلم أن يخفف من رجاءاته المستقبلية، وأن يتحرر من تأسياته الماضية، وأن يحب محبة أصفى وأصدق وأعمق. فإذا به يعرض عن الماضي وعن المستقبل، وينخرط في الحاضر الذي يستنهضه هنا والآن (hic et nunc). الحكيم إنسان يسيطر على أهوائه وعلى مخاوفه الناشئة من خشية الموت.

من جراء هذا كله، تنعقد الدعوة المثلثة التي تضطلع بها الفلسفة الإغريقية القديمة: النظر الصائب، والانسلاك العادل في نظام الكون، والحكمة المنعتقة من مخاوف المستقبل وتحسرات الماضي. جاء النقد الكانطي يبطل هذه الدعوة، أو بالأحرى يبدل فيها تبديلاً جسيماً، وذلك من بعد أن أدرك سقوط التصور الكوسمولوجي الإغريقي في إثر تحولات العلم الحديث.

آثار النقد الكانطي في حقول المعرفة والمسلك والعقيدة الخلاصية

حدث التحول الكانطي على ثلاثة مستويات: مستوى النقد النظري (الثيوريا)، ومستوى النقد العملي (الأخلاق)، ومستوى الحكمة الوجودية (معنى الحياة في عقيدة الخلاص). على المستوى النظري، يتخلى كانط عن مثال الرؤية الملائمة التي تمسك بجوهر المادة والطبيعة والعالم والكون. ليست الفكرة (eidos) المشتقة من الجذر الإغريقي عينه الذي يشتق منه النظر (orao) بقادرة بعد اليوم على الإحاطة بالكوسموس الذي فقد نظامه واتساقه وحدوده. لذلك لا بد من التخلي عن الثيوريا، أي عن النظر الذي يكسب الإنسان المعرفة الصحيحة التي تمسك بجواهر الأشياء. لم يعد أي نظام كوني قابل الإدراك، إذ إنه لم يعد قائماً. إذا كان لا بد للإنسان من النظر، فإنه لم يعد قادراً على النظر نظراً استكشافياً يستجلي ما هو قائم من نظام ذاتي في الكون، بل أصبح ينظر نظر الابتكار الذي يفرض على العقل أن ينشئ بقوته المعرفية الذاتية النظام الكوني الممكن. هنا تتجلى دلالات الثورة الكوبرنيكية التي أشعلها كانط في كتبه النقدية الثلاثة، إذ إنه وكل إلى العقل أن يبتكر نظاماً كونياً، عوضاً عن أن يكشف النقاب عن نظام لم يعد قائماً. ومن ثم، فإن النظرية المعرفية الكانطية التي هيمنت على الأزمنة الحديثة تقتضي أن العقل لا يجد المعطيات القائمة أمامه، بل يبنيها بناءً ذاتياً بمقتضى تكوينه البنيوي الذاتي. المعرفة الحديثة تبني ولا تكشف، تفعل فعلها الناظم ولا تكتفي بالخضوع للنظام المفترض في الكون.

أما النشاط المعرفي الأنسب للبناء الابتكاري، فالربط التعليلي المنطقي الذي يضطلع به المفهوم (concept) أو الأفهوم في حال النشاط الابتكاري. إنه عمل الفاهمة في كتاب كانط "نقد العقل المحض". وما الربط سوى العملية التي ينطوي عليها اصطلاح التركيب أو التأليف أو المؤالفة المشتق من السابقة سين (معاً) والفعل ثسيس (وضع). فالتركيب التأليفي الناشط في المفهوم يضع الأمور معاً ويجمعها ويربطها ربطاً منطقياً محكماً. حينئذ يسأل إنسان الأزمنة الحديثة: كيف يمكن أن نربط الظواهر بعضها ببعض ربطاً يبتكر لها نظاماً واتساقاً ومعنًى؟ فإذا بالمعرفة تنقلب مراساً استقصائياً بنائياً، وتكف عن أن تنظر نظراً استكشافياً يرفع النقاب عن المحجوب من عناصر النظام الكوني القائم. الإنسان الحديث يبني العالم، ولا يكتفي باكتشاف بنائه الموضوع في أصل الكون.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جراء الانتقال من طور الاستكشاف الانفعالي إلى طور البناء الفاعل، تضع الأزمنة الحديثة الإنسان في موقع الصدارة المعرفية، وتجعله أساس المبادرة إلى اختبار المطلق الإلهي. ينطلق كانط من الإنسان، ومن ثم يتصور الله في مقام الضامن الأخلاقي والوجودي والأونطولوجي. المستند الأول الكائن الإنساني المحدود في قرائن المكان والزمان. منه تنبثق كل المبادرات المعرفية والوجودية والأخلاقية والروحية. في هذا السياق، يصبح الله فكرة ضرورية واجبة اقتضائية من أفكار العقل الإنساني. ذلك بأن أول اختبار حقيقي يخترق وجدان الإنسان إنما هو اختبار المحدودية التي تفترض، في هيئة الضمانة الأخلاقية الناظمة، فكرة الله غير المحدود.

هذا على مستوى النقد النظري. أما على مستوى النقد العملي، فإن سقوط النظام الكوني يبطل تصور الأخلاق اجتهاداً من أجل التلاؤم والنظام الكوني هذا. في الأزمنة الحديثة، سقطت مرجعية النظام، وسقطت بسببها مرجعية الأخلاق الإغريقية التي كانت تحث الإنسان على الانتساب إلى موقعه الكوني الأصلي في سياق النظام الوجودي الأشمل. كان فيلسوف البيئة الألماني هانس يوناس (1903-1993) يردد أن مقاصد الحياة وغايات الوجود ونهايات القضايا مستوطنة في الطبيعة، أي إن الطبيعة تحتضن كل المعاني الضرورية. لم تعد مرجعية الأخلاق ظاهرة في تقليد أحكام الطبيعة، إذ إن الكون تحول إلى كاوس أصلي، أي إلى فوضى كيانية هائلة، بل أضحت بينة في الائتلاف والشورى والتوافق البشري. قاعدة الأخلاق الحديثة اتفاق الناس على تدبير شؤونهم بحسب الأصول التي يستنبطونها من صميم إنسانيتهم.

أما على مستوى عقيدة الخلاص، فإن الأزمنة الحديثة جعلت الإنسان صاحب الحكمة التي تحرره من أوهام الميتافيزياء، وتعتقه من اشتياقات الماضي وحنينياته وتحسراته، ومن ارتعاشات المستقبل القلقية واستشرافاته الإرباكية. لا ريب في أن إسهام الأزمنة الحديثة الغربية الأبرز سقوط مقولات الميتافيزياء الأساسية في النقد الكانطي، أي الأفكار الأساسية الثلاث: فكرة الجوهر الذاتي المكتمل، أي الإنسان الذي بلغ ملء كماله وصفاء وجدانه، وفكرة السببية الشاملة التي تربط كل ظواهر الكون بعضها ببعض ربطاً منطقياً محكماً، وفكرة الله التي تجمع الفكرتين معاً، فتجعل المطلق بعينه الذات المكتملة القادرة على الإمساك بجميع الظواهر والكائنات والموجودات والأشياء. يعتقد كانط أن الأفكار الثلاث هذه مستحيلة التحقق في نطاق المكان والزمان، ولكن ضرورتها الناظمة تجعلها مفيدة في إرشاد حياة الإنسان، وترتيب وعيه، وتهذيب مسلكه. وعليه، تسقط في الأزمنة الحديثة عقائد الخلاص، وتتحول الحكمة المنشودة إلى انعتاق تدريجي من المخاوف الوجودية، وخلود إلى السكينة والهدوئية الكيانية يزين الحياة الفردية بحرية داخلية يتمتع بها الإنسان الحكيم.