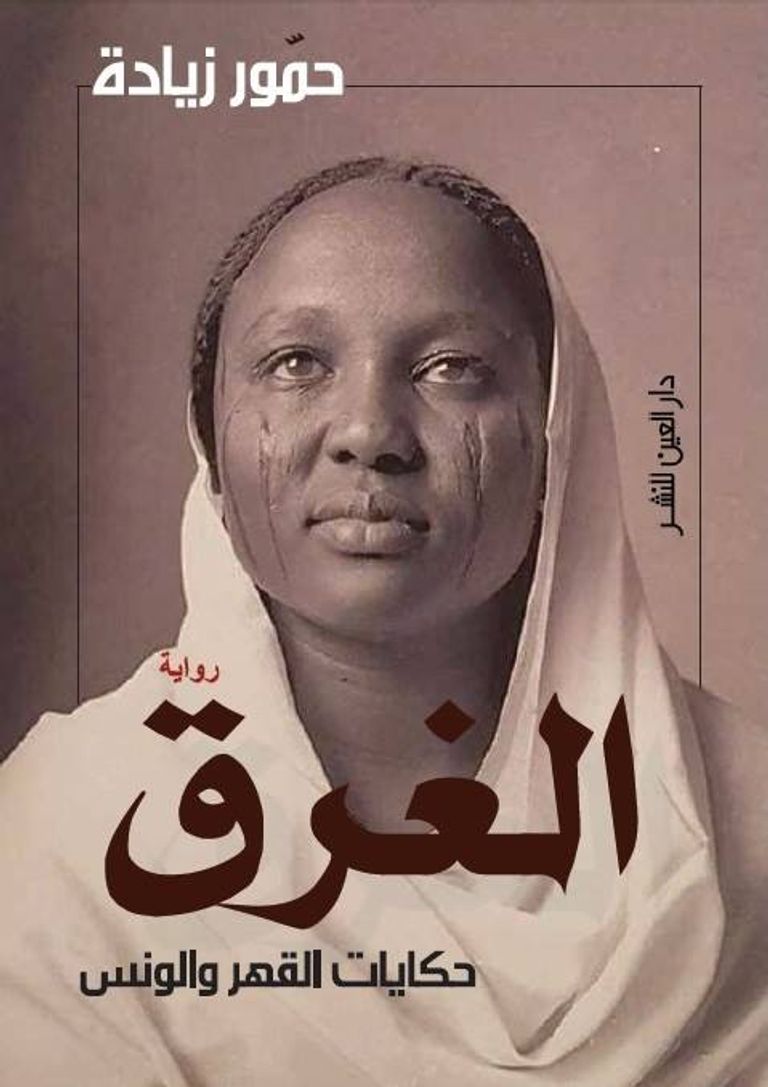

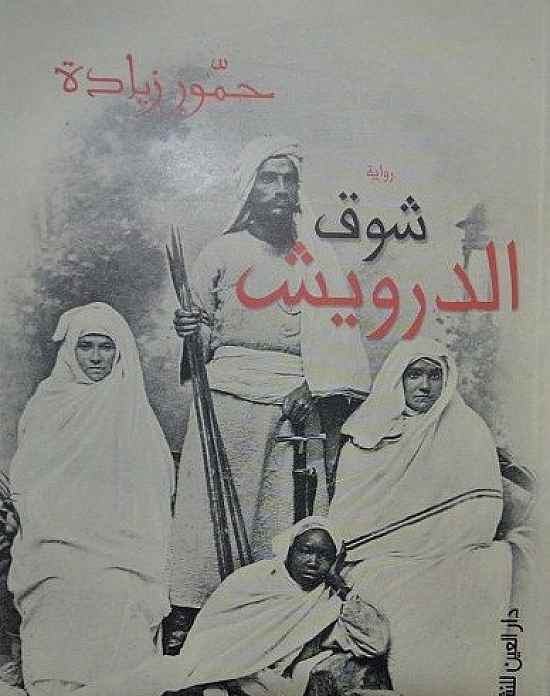

يعيش الكاتب السوداني حمور زيادة (1977) في مصر، منذ ما يزيد على عشر سنوات، لكن أعماله الروائية منشغلة بالسودان. أعماله القليلة نالت تقديراً ملحوظاً، ففي عام 2014 فازت روايته "شوق الدرويش" (دار العين) بجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأميركية في القاهرة، وترجمت إلى الإنجليزية. وفي العام التالي وصلت الرواية نفسها إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر). بدأ بمجموعته القصصية "سيرة أم درمانية" عام 2008، ثم رواية "الكونج" عام 2010، ثم مجموعة "النوم عند قدمي الجبل" 2014 وقد تم تحويلها إلى فيلم روائي طويل بعنوان "ستموت في العشرين" بإخراج أمجد أبو العلاء. وحصل الفيلم على عدة جوائز منها جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا، وجائزة نجمة مهرجان الجونة السينمائي الذهبية، وجائزة "أكثر الأفلام الأفريقية تأثيراً". وفي عام 2018 أصدر رواية "الغرق... حكايات القهر والونس".

ولد حمور زيادة في مدينة أم درمان ونشأ فيها. اشتغل بالمجتمع المدني لفترة ثم اتجه للعمل العام والكتابة الصحافية. تعرض لانتقادات من التيارات المحافظة والإسلامية بالسودان لنشره قصة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال، ما اعتبر "خدشاً للحياء العام للمجتمع". بعد التحقيق معه تعرض منزله للاقتحام وأحرق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عما حدث بشكل رسمي. بعدها ترك السودان واختار الإقامة في القاهرة.

الحياة والتحديات

في حواره مع "اندبندنت عربية" انطلق حمور زيادة من مقولة نسبت إليه وهي أنه يهتم في المقام الأول بالاستمتاع بالحياة، وحين سألناه عن مدى صحتها قال "لا أعتقد أنني رجل لاهٍ يعيش ليتمتع، هذا يجعلني أبدو كشاب عابث، ومن ناحية أخرى لا أعتقد أن الكُتّاب زهاد. الكتابة هي لعبة حلوة. هي مؤلمة نعم. موجعة، لكنها ممتعة. طبعاً لا يمكننا التعميم. هناك كتّاب طبيعتهم كئيبة، شخصياتهم سوداوية. لا يعني هذا أنهم لا يستمتعون بالكتابة، لكنهم لا يستمتعون بالحياة. ربما لم يعرف الشعر العربي من هو أعظم من أبي الطيب المتنبي، لكن الرجل كان شقياً بموهبته ولم يقدرها، لكن لنقل إن الفنانين بشكل عام، سواء كتاباً كانوا أو موسيقيين أو ممثلين، لديهم اضطراب ما، لذلك يصعب أن يكونوا سعداء ومستمتعين دائماً. الفن يصيبك بنوع من القلق. ومع هذا القلق لا تستطيع أن تستمتع بالحياة كغيرك من الناس".

وعما إذا كان انتقاله من السودان إلى القاهرة يعني أنه وجد أن من الصعب أن يتحقق ككاتب في بلده، قال "الحياة في السودان قاسية، لكنها لا تمنع الإبداع. السودان مليء بالمبدعين في مجالات عدة. المشكلة هي أن الفن أصبح صناعة متكاملة. لم يعد مجرد إبداع فردي. أنت تحتاج إلى دور نشر، وحركة نقدية، وصحافة ثقافية، وشبكة توزيع، وقراء لديهم مقدرة مالية لتحمل تكاليف شراء الكتب، هذا ما يصطدم به المبدع السوداني بعد أن ينجز عمله، لذلك كثير من الكتاب السودانيين كانوا يطبعون أعمالهم على حسابهم الشخصي، ويقومون بتوزيعها بأنفسهم على المكتبات وعلى الصحافيين والنقاد، وربما على القراء. لقد رأيت كاتباً سودانياً مهماً وهو يبيع مجموعته القصصية في عزاء".

حرية التعبير

قلت له: أراك ثائراً سياسياً على "فيسبوك"، فإلى أي مدى تشعر بمسؤوليتك تجاه مشكلات وطن لا تعيش فيه حالياً؟ يقول "قرأت مرة لأليف شافاق إجابة عن سؤال لماذا تكتبين في السياسة، فقالت (إننا في بلدان مثل بلداننا لا نملك ترف عدم الخوض في السياسة). هناك مسائل شخصية جداً مثل حرية التعبير. لا يمكن لأديب ألا يدافع عن حرية التعبير. إنها مسألة وجودية للكاتب. فبلا حرية تعبير أنت معرض للسجن وللاغتيال. في مناخ غير ديمقراطي يمكن أن تقودك رواية إلى المشنقة. حكم على مظفر النواب بالإعدام لأنه كتب قصيدة، لكن حين تتورط في الدفاع عن حقك في التعبير تكتشف أن هذا الحق ليس للجميع. لا يمكنك الحصول على حقك في التعبير في وسط لا يؤمن بهذا الحق لغيرك، ثم تجد أن حرية التعبير هي جزء من كتلة حقوق أخرى. كيف يمكن الحصول على الحق في التعبير في نظام سياسي مختل يظلم المرأة أو إثنية ما أو يصادر الحقوق السياسية؟ أنا لست ثائراً، ولست سياسياً، أنا روائي يعلم أنه يدافع عن نفسه حين يطالب بالحريات والديمقراطية. لقد عشت عمري كله في السودان تحت أنظمة ديكتاتورية. أنا رجل في الأربعين من عمري ولم أنتخب في حياتي. لم أختر رئيساً للبلاد، ولا نائباً برلمانياً، ولا عضو مجلس بلدي. كانت هناك أنظمة دائماً ما تقوم بذلك بالنيابة عني. أريد أن أفعل ذلك قبل أن أموت. هذه ليست مسؤولية بقدر ما هي احتياج ذاتي".

الشعر والرواية

سألته: هل لتعلقك بالشعر كمستوى لغوي، تأثير على لغتك كروائي؟ أجاب "اللغة هي ما يفرق بين العمل الأدبي والنثر العادي. هناك بلاغة اللغة المتداولة اليومية، وبلاغة المقال الصحافي، وبلاغة العمل الفني الإبداعي، ونحن كتاب أو قراء العربية، غرس فينا دائماً أن الشعر هو قمة الأداء الفني. وقد كان يقال قديماً الشعر ديوان العرب. فاليوم لما أصبحت الرواية ديواننا الجديد استلفنا لها من الشعر الكثير، وهذا لا يخص العربية وحدها. الأدب في كل اللغات تطور من الشعر، منذ الإلياذة التي كانت ملحمة شعرية. ربما لذلك أكتب الجملة الروائية وفي ذهني الشعر. لقد حاولت كتابة الشعر كأي مراهق قديماً، وفشلت فيه، لكني أحبه. كثيراً ما ألجأ لقراءة أشعار المتنبي ومحمود درويش أثناء الكتابة، كنوع من شحن الرصيد. أجد في الشعر الكلاسيكي التشبيهات البديعة، فتحفزني لاختلاق تشبيهاتي الخاصة. وفي أشعار درويش وأمل دنقل والسياب تحفزني الجملة الرشيقة. في يوم سألني الشاعر عبد المنعم رمضان بعد أن فرغ من قراءة إحدى رواياتي: هل تكتب الشعر؟ قلت له: لا. فقال لي إن جملك شعرية. أسعدتني هذه الشهادة، لكنها ومثيلاتها لم يقعدنني عن البحث عن نفسي الشعري الخاص في الجمل الروائية".

وأضاف، "ما زلت أجرب وأحاول التجويد، كما أن الجملة الصوفية أيضاً غنية بالشعر وبالغموض المحبب، لذلك حين تكتب عن ابن عربي أو الحلاج أو عبد القادر الجيلاني ستجد هذا المحمول البلاغي الجاذب".

الكتابة عن السودان

ولأنه لا يكتب إلا عن السودان، كان السؤال: تقديرك للحكاية بالغ الوضوح، لماذا يسكن السودان كتابه وأبناءه بهذه الحدة؟ لماذا توقفت رقعتك الجغرافية روائياً على السودان؟

الشهرة والجوائز

وعن مستوى قراء كتبه، سألناه: هل تؤرقك فكرة أن تكون مقروءاً؟ هناك طباعة وجوائز ولقاءات وكل شيء، فهل عثرت حقاً على قارئ؟ فقال بوضوح "المقروئية هي جزء من الاعتراف. والفنان بطبيعته - بحسب ما أظن - شديد الرغبة في الحصول على الاعتراف. إن التمثال الذي لا يراه أحد، أو الرواية التي لا تقرأ، أو المقطوعة الموسيقية التي تهمل، تذكرنا بالسؤال الفلسفي عن سقوط شجرة في غابة ليس فيها أحد، هل تصدر صوتاً؟ نعم، يحتاج الفن إلى جمهور. ماركيز بعد كل ما حصل عليه من شهرة ومقروئية كان حزيناً أن روايته "خريف البطريرك" لم تجد حظها من القراءة مثل بقية أعماله. لم تغنه شهرة "مئة عام من العزلة"، ولا جائزة نوبل عن أن يرغب في قارئ إضافي يحب "خريف البطريرك"، لكن دعنا نكن واضحين كما يقول الغربيون، الرغبة في المقروئية يجب أن لا تتحول إلى هاجس يجعل الكاتب مهتماً بالشهرة والشهرة فقط. لا يليق أن يلهث الكاتب خلف قوائم البيست سيلر. وإلا سيتحول إلى مجرد كاتب روايات مقاولات، على نسق أفلام المقاولات المصرية في الثمانينيات. أو يخرج من الضرورة الفنية ليصبح كاتب فرقعات. فإذا كان الجنس يحدث فرقعة يغرق فيه. وإذا كان الناس يحبون الكتابة الدينية يكتب رواية وعظية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف، "في تقديري يجب أن ينشغل الكاتب بالقيمة الأدبية والفنية لما يكتب، ثم يمكنه بعد ذلك أن يسعد بالجوائز وقوائم البيست سيلر إن أتت، أو يحزن عليها إن لم يصادفه الحظ. إما أن تكون كاتباً حقيقياً وتهتم بالقيمة الأدبية، وهي ما تملك إنجازه، أن تكتب بإخلاص للفن لتقديم عمل ممتع، ثم أنت وحظك بعد ذلك في المقروئية. أو أن تهتم بالمقروئية والفرقعة وتترك القيمة الأدبية".

إبداع النساء

وأخيراً سألته: كيف هو حال الإبداع النسائي السوداني؟ فقال "سيظل هذا الإبداع مهمشاً في السودان وغيره ما لم تتخلَّ المجتمعات عن الهياكل الذكورية التي تقمع النساء والضعفاء، ما زالت النساء يطالبن بمساواة الأجور مع الرجال. فهل نتخيل عالماً خالياً من مآسي النساء في واقع لا تتقاضى فيه المرأة أجر زميلها الرجل؟ هناك ما يعرف بالسقف الزجاجي، ذلك الحاجز الذي يمنع النساء من الترقي في المناصب بغض النظر عن مؤهلاتهن. المجال العام كله مصمم بما يناسب امتيازات الذكور، لجهة السيطرة عليه سيطرة شبه تامة من جانبهم. حتى الدول التي نسميها متقدمة، والتي للنساء فيها حضور وحقوق، هناك مآسٍ كهذه. في دول أكثر اضطراباً وعنفاً تتعرض النساء للاغتصاب على سبيل العمل العسكري في الحروب! القوات الأميركية في الحرب العالمية الثانية التي حررت فرنسا من الاحتلال النازي اغتصبت الفرنسيات"! وأضاف، "في السودان كان نظام عمر البشير يستمد مشروعيته من برنامجه الديني والأخلاقي، الذي كان جله مكرساً لتجريم النساء والسيطرة عليهن. قوانين للبسهن، قوانين لاختلاطهن بالزملاء في الجامعات، قوانين تمنعهن من العمل في مهن بعينها. وفي دارفور تعرضت آلاف النساء للاغتصاب، لكن هذا لم يمنع أن يكون هناك نساء قويات في السودان ومؤثرات. لقد شاهد العالم كله كيف كانت النساء السودانيات في طليعة الثورة. تقود السودانيات التغيير. حتى إذا حرمن من المغانم اللحظية. إنهن يخلقن مساحات أوسع، يناضلن من أجل بيئة آمنة لهن. يتضامن معاً لتعزيز الحماية والمشاركة النسوية. يسعين لتغير القوانين، والمفاهيم، ويرفضن الوصاية الذكورية، يقدن التغيير، وهن قادرات على إنجازه وتحقيقه".