عرفت الحرف أو الصناعات اليدوية التي تميز أجدادنا بإتقانها والتفنن بها، رواجاً واسع النطاق قديماً، نظراً لما تحتاجه من إبداع ومهارة بعيداً عن الآلات الحديثة.

ولا تزال هذه الحرف حتى اللحظة تُحافظ على أهميتها في الأسواق الشعبية، إذ تعتبر من التراث القديم لكل دولة وشعب. فما هي العراقيل التي تواجه هذه المهنة؟ وهل باتت هذه الصناعة وسيلة للتسيلة أكثر منها لتحصيل مدخول مالي؟

الشاشية التونسية

"سوق الشواشين" في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس يجتمع فيها من احترف صنع الشاشية، وهي قبعة حمراء اللون تصنع من الصوف ويلبسها عادة الرجال. في سنوات التسعينيات ولترويجها بعد أن شهدت تجارتها ركوداً، عمد الحرفيون على إدخال تغييرات عدة على لونها وشكلها، حتى أصبح النساء يلبسنها في الحفلات والأعراس وحتى في الأيام العادية. لكن اليوم تشهد هذه الصناعة صعوبات كبيرة على الرغم من صمودها.

محمد علي كهل يملك محلات لصنع الشاشية في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، ورثها أباً عن جد. محمد كان يعمل في مصرف قبل أن يتسلم إدارة محلات والده بعد أن أصبح عاجزاً عن إدارتها بمفرده.

يقول محمد علي "الشاشية التونسية مطلوبة في الداخل والخارج، خصوصاً في البلدان الأفريقية. يتم صنع أنواع خاصة للملوك في الديوان الملكي المغربي وغيره من الدول المجاورة".

الحفاظ على الموروث

يواصل قائلاً "للأسف الطلب أكثر من العرض بسبب ندرة اليد العاملة وقلة الحرفيين وبالتالي قلة الإنتاج. ويرجع ذلك إلى عزوف الشباب اليوم عن تعلم الصنعة"، ويتابع قائلاً "بعض الشباب اليوم استسلم للبطالة ولا يفكر في اتقان صنعة يدوية أو تقليدية تقيه من الفقر والحاجة".

ويطالب محمد علي المسؤولين بالمبادرة لإنقاذ صنع الشاشية في تونس.

أما العم علي فهو رجل سبعيني يملك دكاناً في المدينة العتيقة بالعاصمة. يتنهد قائلاً "ورثت هذا المحل عن والدي ولكن للأسف سيُقفل يوم ما، لأن لا أحد من أبنائي يريد أن يتسلمه من بعدي".

وبخصوص أهم الصعوبات التي تعترضه كحرفي يقول: "الإشكال أننا نشهد اليوم عزوفاً عن لبسها وحتى عن تعلم صناعتها من قبل الشباب"، ويطالب الجهات المسؤولة بالحفاظ على هذا الموروث من خلال تشجيع الشباب والحرفيين على تعلمها".

ويرفض العم علي كل التغييرات من أجل تحديث الشاشية وجعلها ملائمة لشباب اليوم، معللاً موقفه بأن الشاشية التونسية لديها ميزات خاصة في اللون وهو الأحمر القاني، لا يمكن تغييره لأنها ستفقد قيمتها.

من جهة أخرى، يرى الشاب مهدي أن الشاشية تعجبه كثيراً خصوصاً عندما تترافق مع "الجبة" التونسية، لكنه يرى أنها لم تعد تلائم لباس شباب اليوم الذي أصبح منفتحاً على كل الماركات العالمية، داعياً إلى ضرورة الترويج للشاشية التونسية عالمياً خصوصاً في فصل الشتاء لأنها تقي من البرد.

سوق الشواشين

وتعيش صناعة الشاشية في تونس ظروفاً خانقة أخيراً، إذ انخفض عدد المقبلين على تعلّم "الصّنعة" الدقيقةـ التي تتطلب تركيزاً وانضباطاً وحرفة عالية.

وقد مثّلت صناعة الشّاشية خلال القرنين الـ18 والـ19 ميلادية إحدى دعائم الاقتصاد التونسي، فقد نجحت في غزو الأسواق العالمية عبر أوروبا وأفريقيا وبعض البلدان الآسيوية.

ويشار إلى أنه يوجد اختلاف في تحديد تاريخ منشأ الشاشية التونسية، الذي بدأ في مدينة القيروان عاصمة الدولة الأغلبية وسط تونس، مع وصول الجيوش الإسلامية الفاتحة، بين عناصرها فرسان من مدينة شاش من الفرس مرتدية الشاشية، أو في تونس إلى القرن الرابع عشر مع قدوم الإسبان إلى منطقة المغرب العربي.

وتتميز الشاشية التونسية بلونها الأحمر المختلف عن مثيلاتها في البلدان المغاربية، لا سيما الشاشية الليبية ذات اللون الأسود، والشاشية التونسية قريبة من القبعة الأوروبية.

وتنتشر صناعة الشاشية في "سوق الشواشين"، وهو عبارة عن حارة تتجمع فيها محلات صنع وبيع الشاشية. وتبدأ مراحل صنع الشاشية بزرد الصوف أي تنظيفه ونفثه، ثم صنع الكبوس أي تحديد الشكل الأولي وتلبيده لأخذ الشكل قبل معالجة الكبوس بواسطة "الكرضون" وتسمى "الكربلة"، بعدها يأتي دور صبغ الشاشية ومعالجة ثانية بواسطة "الكرضون"، وأخيراً توضع في القالب لاكتساب شكلها النهائي.

مكانة اجتماعية

عادة تلبس الشاشية في الأيام العادية من قبل المسنين لا سيما في فصل الشتاء، وأيضاً من قبل الأطفال الذكور في حفلات الختان، وتسمى "شاشية المطهر"، وجرت العادة أن ترسم عليها رسوم ورموز لطرد الحسد.

وقد تميز البايات الحسينيون بارتداء الشاشية المنمقة "شاشية البايات"، والتي تدل على مكانتهم الاجتماعية.

ويوجد أنواع عدة من الشاشية منها "الساقسلي" وهي من أشهر أنواع القبعات التونسية العريقة، تحاك بخيط واحد رقيق من الصوف، وتعود التسمية إلى أن هذا النوع كان يصنع خصيصاً لسلاطين وأمراء الدولة العثمانية.

أما "كتافي" فتحاك بخيطين من الصوف أغلظ نسبياً، فيما "عرضاوي" تحاك بثلاثة خيوط من الصوف، وتكون أطول بقليل من "الكتافي".

وتعبر الشاشية عن المكانة الاجتماعية وحتى العلمية لمن يرتديها، فكل فئة لديها نوعية خاصة بها.

وتسعى وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس إلى إيجاد حلول جذرية لتنشيط قطاع الحرف التقليدية، الذي يشهد ركوداً منذ سنوات.

وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد معز بلحسين، في تصريح أدلى به في شهر مارس (آذار) الماضي، إن هدف الحكومة تمكين قطاع الصناعات التقليدية من إحداث 20 ألف موطن شغل كل سنة.

وقال خلال افتتاح صالون الابتكار في الصناعات التقليدية في دورته 38 الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بقصر المعارض في الكرم، إنه تم العام الماضي إحداث ستة آلاف موطن شغل في القطاع.

البشوت والفخار في السعودية

وفي السعودية أكبر بلدان الخليج مساحة وتعداداً للسكان، وهو البلد الحاضن قبل النفط للنخيل والصحراء والجمال والبحر والمطر، طقوس ومناخات تكيفت معها أيادي البشر نحو حرف كثيرة، وصناعات متعددة جالبة للقوت، والبقاء على قيد الحياة، ففي شرق البلاد مثلاً، حيث الأحساء ازدهرت مع حياكة البشوت الملكية صناعات فخارية وخزفية، وذلك لتوفر الطين الأحمر الصلصالي، كما ازدهرت منتجات سعف النخيل أيضاً، وهي المدينة ذاتها التي تعتبرها منظمة اليونسكو أكبر واحة نخيل في العالم، كما أدرجت المنظمة "نخلتها" كتراث غير مادي.

وفي الطائف القريبة من السحاب تكثر صناعات الورد ومنتجاته، ذلك لأن الورد وعبقه يزينان أرضها وأزقتها، وفي القرى التي يعرف سكانها بـ"البدو" يعمل الناس هناك على رعي الماشية التي يستخرج من جلودها ما يعرف بـ"الدباغة" إضافة لمنتجات حيوانية أخرى.

لربما أن ما سبق كانت ذروته في أزمنة مضت بدأت تتساقط -بعد اكتشاف "بئر الخير" (أول بئر نفطية في السعودية)- حرف وصناعات إلا القليل منها، وهي التي تسعى البلاد اليوم جاهدة للحفاظ على ما تبقى منها عبر إنشاء معاهد وجمعيات تعنى بالحرف والحرفيين.

ففي مارس (آذار) 1985 انطلق "مهرجان الجنادرية" أكبر مهرجان ثقافي وتراثي يهدف لإبراز إرث البلاد وتراثها، وهو المهرجان الذي يقام على مقربة من العاصمة الرياض، في قلعة طينية بنيت على غرار بيوت القدماء، وفيها يستعرض كل حرفي صنعته، وكل مدينة تباهي بصنعة أجدادها.

أما ما تبقى منها اليوم فحياكة البشوت، وكانت الأحساء البوابة الشرقية للبلاد والمطلة نحو خليج العرب قد عرفت وظلت حتى اليوم تشتهر بها، وما دعا لبقائها طويلاً هو أنه اللباس "الملكي" الذي يرتديه الملوك والأمراء ووجهاء المجتمع، ليس في السعودية وحسب، بل حتى في الخليج.

وهو اللباس الذي يحرص مقتنوه على التأكد من أنه حيك بأيد ماهرة وليس من صنع الآلات. كان ذلك عاملاً مشجعاً على استدامة الحرفة وحرفييها. وما يرفع من قيمة الإنسان وشغفه سوى ثمن ما يقدمه.

لكن ما قل ثمنه، واستعاض بدلاً منه الناس بمخرجات المصانع والآلات بدأ في حالة من التلاشي، كالدباغ، والخزف، والسعف، والفخار وغيرها كثير.

لم يكن من بد حين يأتي الحديث حول الحرف في السعودية سوى الحديث مع عراب كان قد استشرف ضمور شغف الأيادي، وهو المهندس عبد الله الشايب، أول سعودي يقوم بتأسيس "مركز النخلة" المتخصص في الحرف وتدريب الحرفيين، في مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية.

وهو مركز كما لو أنه غرفة إنعاش لخلود المهرة الذين أعرضت أصابعهم عن المئات من الحرف اليدوية، وهي التي صارت "متحفية" ولا حاجة إلى الناس بها.

يقول الشايب الذي بدأ مهتماً بالحرف منذ أربعة عقود، وأسس في النصف الأخير منها مركزه الشهير، "بدأت في تأسيس مركز النخلة بجهد ذاتي في عام 2003-2004 قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمي من الدولة". وعمل الشايب عبر مركزه على تأهيل الحرفيين على أكثر من 40 حرفة، لكنه وعلى الرغم من هذا بدا ممتعضاً من عزوف التجار ورجال الأعمال عن دعم الحرفيين. ويمضي بالقول "لم يعد يهتم الناس في معظم الحرف سوى بالبشوت التي تعد لباساً وطنياً، وثمة سجاد ينسجه الحائليون (حائل مدينة شمال السعودية)".

وليس عدم الحاجة إلى ما تحيكه أيادي الحرفيين في هذا العصر سبباً في اندثار الحرف، لنظرة المجتمع "الدونية" نحو الحرفيين تأثير أكبر، لكن للرجل الذي بلغ الستين فلسفة لطلابه تقول "لا تقبل أن تضع شيئاً ثميناً على شيء رخيص، لا تضع حرفتك كرسم الديكوباج على حقيبة رخيصة، اجعل لصنعتك قيمة".

وفن الديكوباج هو فن الرسم على الفخار والمواد الخزفية.

ويبدو أن للمصطلحات قيمة أيضاً، يقول عبد الله الشايب، "للفنان التشكيلي ولوحته قيمة واحترام لأنه يسبق اسمه كلمة فنان، وللحرفي وصنعته قيمة أدنى، ذلك لأن الناس لا يصفونه سوى بالحرفي، وهذا فهم خاطئ هو فنان أيضاً وقد يكون أكثر مهارة وفناً من التشكيلي".

وللاستيراد رخيص الثمن مساوئه على الحرف والحرفيين، "كشمير غزتنا بالحرير، والصين غزتنا بفن الديكوباج" قالها الرجل الذي يرى أن الاهتمام بالحرف يجب أن يؤخذ كرافد اقتصادي مهم، ويمضي قائلاً "حين أتجول في محلات بيع (كل شيء بخمسة ريالات) وأجد تحفة مزينة بفن الديكوباج الصيني بسعر خمسة ريالات (أقل من دولارين) فهذا محبط لي وللحرفيين".

"المركوب" السوداني وحرب الموضة

على الرغم من صيحات الموضة التي اجتاحت العالم، إلا أن الرجل السوداني مازال متمسكاً بأكثر الأزياء التي ترمز للثراء والفخامة. وهي ارتداء حذاء "المركوب" الذي يصنع من أنواع جلود مختلفة أبرزها الثعابين والفهود والنمور.

يُصنع المركوب يدوياً من قبل حرفيين يطلق عليهم محلياً "نُقُلتِية" و"إسكافية" في بعض المناطق، وهم ينتشرون في عدد من الولايات أبرزها إقليم دارفور وكردفان.

بدأت صناعة دباغة الجلود الحديثة، في السودان عام 1960. ويعتبر السودان من أغنى الدول الأفريقية والعربية بالثروة الحيوانية، فقد كان هناك عام 2002 نحو 125 مليون رأس من الإبل والبقر والضأن والماعز. ويحتل السودان المركز الأول بين الدول الأفريقية والعربية، وقد سجل عام 2001 أعلى عائد إذ بلغ حجم إيراداته 32 مليون دولار.

ويحوي على 23 مدبغة منها خمس مدابغ كبيرة، وتم إنشاء أول مدبغة في عام 1961 في الخرطوم، تليها مدبغة النيل الأبيض عام 1975 ثم مدبغة الجزيرة عام 1976، وهناك ما يقارب 300 مدبغة حرفية موزعة على ولايات السودان تختص بصناعة الأحذية.

أجود أنواعه

صناعة المراكيب في السودان من أقدم الصناعات اليدوية. وتعتبر منطقة دارفور من أكثر المناطق التي عُرفت بصناعته، حيث يعتبر المركوب (الفاشري) وهو منسوب لمدينة الفاشر، من أجود أنواع المراكيب. ليس هو فحسب، بل أيضاً المراكب المصنعة في مدينة الجنينة والأُبيض. ويُعتبر سوق المراكيب (زريبة العيش) في مدينة الأبيض من أشهر الأسواق الخاصة بصناعته.

طريقة صناعته

تتم صناعة المركوب السوداني يدوياً. أرضيته من جلد البقر، يتم دبغها ومسحها بالقطران، ثم يصنع الجزء العلوي والذي يتكون في أغلب الأحيان من جلد الماعز والتيس، ومن ثم يتم خياطته بخيوط قطنية لذلك يتميز بالمتانة.

التوم موسى صانع المراكيب قال، إن "صناعة المراكيب مازالت مستمرة وتحظى بسوق كبيرة ومحبين كُثُر، على الرغم من أنه كان يتم صناعتها في نطاق محدود في متاجر لا تتعدى الـ20، ولكن توسعت اليوم وأصبحت أكثر رواجاً من الماضي، وهذا ما يؤكد أنها من الصناعات غير المهددة بالاندثار لأنها مرتبطة بالزي السوداني، خصوصاً أن الجلابية السودانية لا يتم ارتداؤها إلا مع المركوب لتعطي طابع الفخامة والثراء والرجولة".

وعن أسعار المراكيب في ظل الوضع الاقتصادي، قال موسى "تأثرت أسعار المراكيب بالأزمات الاقتصادية. وهي في الأصل أسعارها مرتفعة وقد تضاعف سعرها. ولهذا لم تعد ترتديها سوى فئة معينة من المجتمع".

اشتهر خارجياً

وتعتبر المراكيب من أكثر المصنوعات التي يشتريها السياح من مختلف دول العالم عند زيارتهم السودان، وأغلب الهدايا المتداولة بين الأجانب الذين يعملون في السودان أو يصلون إليه في مناسبات مختلفة تكون هديتهم "مركوب"، بخاصة المصنوعة من جلود الأبقار.

ولأن المركوب ليس مجرد حذاء أنيق، بل يعتبر من الأحذية التي تعالج وتمنع حرارة الأقدام، فقد أطلقت بعض شركات الموضة العالمية أحذية شبيهة بالمركوب مستلهمة تصميمه وطريقة صنعه.

النساء أيضاً

لن يقتصر ارتداء المركوب على الرجال، حيث وجد في السابق مركوب للنساء ثم توارى لفترات طويلة. وعاد للواجهة من جديد في الفترة الأخيرة بواسطة مصممي أحذية.

وقال خبير الأزياء معتصم خليفة إن "المركوب على الرغم من أنه قديم الصنع، الإ أنه يمكن أن يواكب الأزمان كافة لجودته وتصميمه البسيط والجاذب في الوقت نفسه. هذا إضافة إلى فخامته إذ يصنع من أجود المواد، ما يجعله مناسباً لكل الفصول والظروف المناخية".

مناهضون لتلك الصناعة

ناهض العديد صناعة المركوب، معتبرين أن صناعته تحتاج لأخذ جلود حيوانات مهددة بالانقراض. وقاموا برفع مطالب تقضي بوقف تصنيع المراكيب من جلود طبيعية واستبدالها بأخرى صناعية. وقالت ياسمين محمد المختصة في مجال البيئة، إن "صناعة المراكيب من جلود حيوانات يتم قتلها خصيصاً تُعتبر جريمة يُحاسب عليها القانون. لأن صناعة المراكيب تتم أحيانا بعد قتل عدد كبير من الثعابين والنمور والفهود، والتي هي أصلاً مهددة بالانقراض".

وقالت محمد "نقدر أنه عمل تراثي، ولكن ليس كل عمل تراثي يعبر عن هويتنا يجوز الحفاظ عليه. فهناك عادات وتقاليد كثيرة يتم التخلص منها اليوم لأنها خاطئة من البداية".

وعن دورهم في مناهضة صناعة المراكيب، قالت محمد "يتم الترويج حتى الآن أن المركوب مرغوب وله سوق كبيرة. ولكن بعد أبحاث عدة اتضح أنه أصبح من الصناعات القديمة وغير المرغوبة حالياً خصوصاً وسط الشباب، الذين استبدلوا ارتداء المركوب بأحذية حديثة وأكثر أناقة. نحن لا نناهض المركوب في حد ذاته، ولكن نرفض صناعة أنواع معينة منه وتهديد حياة العديد من الحيوانات التي هي في الأصل مهددة بالانقراض".

خبراء الموضة

وشكل المركوب جزءاً مهماً من التراث السوداني وكان محل الفخر والاعتزاز، حتى أنه ذُكر في أشهر الأغنيات، إذ كتب الشاعر سيد أحمد الحردلو "يا بلدي يا حبوب، جلابية وتوب، سروال ومركوب". وغناها المطرب السوداني الراحل محمد وردي، اعتزازاً بالزي السوداني.

المغرب رائد في صناعة الفخار

لا تزال الصناعة التقليدية في المغرب تحظى عموماً باهتمام جيد في السوق المحلية والدولية، ويشغل القطاع مليون و140 ألف شخص.

وتعد صناعة الفخار من أهم مجالات تلك الصناعة، باعتبارها لا تزال تعرف إقبال المغاربة والسياح الأجانب، وشهدت تلك الصناعة أوجها في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، حيث اكتسبت المملكة صيتاً عالمياً، وأصبحت رائدة في صناعة الفخار التقليدية على المستوى العالمي.

صنعة عتيقة

يشتهر المغرب بصناعة الخزف التي ظهرت فيه قبل قرون، بدليل وجود بعض قطع الفخار الأثرية التي تعود للعصرين الفينيقي والروماني، بالتالي ترجع جودة صناعة الفخار المغربي إلى تداخل الثقافات، وتوالي التجارب على مدى قرون، وتعد كل من مدن آسفي وفاس ومكناس وسلا معاقل صناعة الخزف بالمغرب، فيما يظل "الطاجين" و"القصرية" (الإناء الذي يقدم فيه الكسكس) القطع الأكثر رواجاً في صناعة الفخار بالمملكة.

وتبدأ صناعة الخزف بوضع الطين في صهريج مملوء بالماء، ومن ثم نقله إلى صهريج آخر من أجل تنقيته من الشوائب، ثم تجزئته لقطع ووضعها تحت أشعة الشمس لتجف، ويختلف حجم تلك القطع بحسب حجم الآنية التي سيتم صنعها، ثم بعد ذلك يتم توجيه قطع الطين تلك إلى الحرفي المكلف تشكيل الأواني الفخارية، الذي يضع قطع الطين فوق طاولة دائرية يقوم بتدويرها بواسطة قدمه أو بواسطة آلة كهربائية خاصة من أجل صنع أوانٍ أو قطع أثاث.

إثر ذلك توضع تلك القطع الفنية تحت أشعة الشمس ومن ثم في فرن تفوق حرارته ألف درجة، بعد ذلك يزخرف الصناع القطع إلى صحون ومزهريات... ثم تطلى بمادة تمنحها البريق، أما القطع التي لا تتطلب زخرفة مثل "الطاجين" وبعض أنواع "القصرية" يتم طليها مباشرة بتلك المادة.

تحف فنية

يعد جُلّ المنتجات الخزفية قطعاً فنية نظراً إلى لأشكال الهندسية التي تتخذها، إضافة إلى الدقة في وضع الزخارف والرسوم عليها، بحسب بحث لـ"دار الصانع"، تشتهر مدينة آسفي بأوانيها الفخارية الزرقاء، الموروثة عـن خزفيي مدينة فاس الذين جاؤوا لاستقرار بها في القرن التاسع عشر، مما جعل صناعـة الخزف بآسفي متعددة الألوان، مشيراً إلى أن الزليج المنقوش لمدينة آسفي يتميز بطينه الفائق الخفة وأجزاء لامعة بالانعكاسات المعدنية، ويستخدم الحرفيون الطين الأحمر والصلصال الـذي يستعمل كغلاف للتحف الفنية، ويسـتعمل الكوبالت (خليط مـن القصدير والرصاص) لتغطيـة الواجهـة، وكلمـا زادت نسبة المواد المعدنية، كان الطـلاء أبيض وناعماً، ومــع قليل مــن الإضافات المعدنية يصبح الطلاء أصفر. ويضيف البحث أن الأشكال تصمم اعتماداً على منحنيات غير مستقيمة وغيـر مشكلة، لتعطي في النهاية تصميماً متناظر الأبعاد، بحيث اكتسب خزف المدينة سمعة دولية.

وحول فخار مدينة سلا، يشير البحث، إلى أنه يتميز بألوانه الخفيفة الموضوعة على الطلاء الأبيض أو الأخضر المائي أو الأزرق الفاتح أو البني، مع خطوط رقيقة على شكل رسوم كالخلالة أو أوراق الشجر، تحمل الأشكال طابعاً أمازيغياً أندلسياً على عكس صناعة الفخار بمدينة فاس الناعم للغاية. وتتميز محاور زخارف صناعة الفخار بمدينة سلا بالنحت والتجويف، وجودة الفخار بالمدينة تعود إلى الليونة الاستثنائية للتربة الطينية الموجودة بمحيط المدينة، حيث تزود مقالع الطين بمنطقة الولجة الخزفيين بمواد خام عالية الجودة.

خصوصيات المجال

يقول عبد الحميد اليعقوبي صاحب محل لصناعة وبيع الخزف بقرية الفنون الولجة بمدينة سلا، إن صناعة الفخار تتطلب جهداً ودقة وتركيزاً، إضافة إلى قدر مهم من الإبداع والابتكار لتفادي الوقوع في النمطية، بالتالي ضمان تلبية مختلف أذواق الزبائن، موضحاً أنه على الرغم من تراجع الإقبال على منتجات الخزف مقارنة مع العقود الماضية، إلا أن ذلك المجال لا يزال يشكل أحد أهم عناصر الصناعة التقليدية المغربية التي تظل تحظى بتقدير المغاربة والأجانب.

ويضيف أن ذلك التراجع النسبي تسببت فيه منافسة الأواني المنزلية الحديثة التي غزت جل البيوت المغربية، بالتالي تخلى جانب من المغاربة عن الأواني التقليدية على الرغم من أنها صحية، ومع ذلك، يرى الحرفي المغربي، أن جانباً مهماً من المغاربة لا يزال متشبثاً بثقافته العريقة، بالتالي يحرص على استخدام قطع الأواني والأثاث الخزفي.

يوضح اليعقوبي أن المدن المغربية المنتجة للخزفيات تشهد تبادلاً تجارياً، بحيث يعرض تجار كل مدينة منتجات المدن الأخرى، وهو ما يزيد من تنوع القطع الفنية المعروضة، ما يسهل الأمر على المستهلكين في الاختيار بين سلع تلك المدن في نفس المكان.

من جانب آخر، يؤكد اليعقوبي خلو الأواني الخزفية من مادة الرصاص، وذلك منذ أكثر من عقد بعد أن منعت السلطات استعمال تلك المادة، حيث شددت المراقبة على صناع الخزف بالقيام بدوريات دائمة تقوم بأخذ عينات وتحليلها مخبرياً للتأكد من خلوها من مادة الرصاص.

اختلاف الأذواق

يختلف الإقبال على المنتجات الخزفية في المغرب بحسب نسبة التعلق بالثقافة الشعبية، ففي الوقت الذي يفضل فيه عدد كبير من المغاربة اقتناء تلك المنتجات، يتجه آخرون إلى اعتماد المنتجات العصرية، من جانبه، يحرص جواد السبع، العامل في مجال البناء، على اقتناء المواد الطبيعية، بالتالي يواظب على شراء أواني الفخار، خاصة تلك المرتبطة بالطبخ، نظراً إلى خلوها من أية مواد مضرة بالصحة، موضحاً أن ثمنها يظل رخيصاً مقارنة مع الأواني الحديثة.

فيما تعتبر أم حمزة، الموظفة في القطاع الخاص، أن العيب الأساسي في قطع الخزف هو كونها قابلة للكسر، بخاصة أواني الطبخ، مما يجعل الأواني الحديثة أفضل من حيث الاستدامة وسهولة الاستعمال، مشيرة إلى أنها تفضل اقتناء أواني الأثاث الخزفية.

"البروكار" الدمشقي

أما في دمشق، فينفرد الحرفيون المهرة في مجال النسيج والأقمشة بحياكة ما يطلق عليه "البروكار" الدمشقي، وهو قماش فاخر مطرز بخيوط الفضة والذهب والحرير الطبيعي، تميزت دمشق بصناعته منذ القدم، وبرع صنّاعه بتقديم أجود المنتجات للعالم، حتى أن ارتبط البروكار باسم المدينة.

قماش لا يضاهيه أي من المنسوجات والأقمشة في العالم، بل يعدّ قماش الأميرات والملوك، ولعل من أشهرها كانت ملكة بريطانية، إليزابيث الثانية، التي اعتمدت هذا النوع الفاخر من القماش لصناعة ثوب زفافها، ووجد في متحف الشمع نموذج عن تصميم الثوب.

ويقدر تاريخ هذه الحرفة بأكثر من ثلاثة قرون، ومازال (النول) اليدوي مستخدماً في عصر الآلة والحداثة، فوفرة الإنتاج ليست شرطاً في عالم حرفة البروكار، بل إن الجودة والتميز ودرجة الإتقان هي الأهم في هذه الصنعة التي تعبق عتقاً، لهذا من الممكن أن يبقى الحرفي يوماً كاملاً في نسج متر أو مترين من القماش، وقد يستغرق للانتهاء من صناعة ثوب أياماً عدة ومتواصلة.

وللبروكار أصناف وأنواع منها ما هو المطرز بالرسوم والنقوش كالنباتات والأزهار والعنب، أو رسوم تتضمن طيوراً كالعصافير (العاشق والمعشوق)، أو رسوم تروي قصص الحب كرسم (لروميو وجوليت)، أو حتى رسم للحرب مثل معركة (حطين)، وكذلك يحتوي تجسيداً من لوحات لشعراء الحب والغزل.

لقد شهدت الحرفة عهوداً وأزمنة تقدم بها الإنتاج وأخرى لاحظت تراجعاً لأسباب وعوامل مختلفة، كالحروب والحالة الاقتصادية التي مرّت على المدينة وأهلها، لكن كلها عوامل لم تؤثر بشكل كبير على استمرار الحرفة وتطورها، وعلى ما تحتاجه من مادة الحرير الطبيعي التي تنتجها دودة القز.

صعوبة تأمين الحرير

في التكية السليمانية، في حي الحلبوني بقلب العاصمة، وهو مكان أثري افتتح لأصحاب المهن التراثية، يلفت النظر أحمد شكاكي أحد آخر معلمي حرفة إنتاج البروكار القلائل، والذي عمل على مدار نصف قرن في مهنة توارثها عن الآباء والأجداد، إلى صعوبة تأمين الحرير بعد اندلاع الحرب إبان عام 2011 مع قلة الورش المتخصصة بصناعة الحرير الطبيعي وإنتاجه، علاوة على غلاء أسعار المواد الداخلة بالإنتاج.

ويقرع معلم البروكار الدمشقي ناقوس خطر عزوف من تبقى في هذه الحرفة، باتجاههم إلى مهن أخرى أو العمل بالنشاط التجاري لكسب مصدر رزقهم، "بعد تراجع الإنتاج توقفت الكثير من الورش، لكنني واصلت العمل محاولاً الحفاظ على المهنة". ويلفت إلى أن تدني إنتاجها يعرضها للاندثار، لقد سافر معلمو الحرفة ومنهم من فارق الحياة ولا صناع جدد من شأنهم الاستمرار الحرفة.

بزيارتك لورشة شكاكي في التكية السليمانية سيبهرك كم الألوان الغارقة بالذهب والفضة اللامعة مع ملمس الحرير الطبيعي ذي الجودة العالية، وصور له من مشاركات دولية، إلا أن حركة العمل متوقفة، فلا بيع ولا شراء، والحالة الاقتصادية الضاغطة جعلت الناس تلتفت للبحث عن لقمة عيشها وسط تدني في دخل الفرد وانخفاض الحركة السياحية بل وشللها.

لكن في الوقت ذاته وعلى الرغم من السواد الذي يلفّ واقع الصنعة، تبقى هناك بارقة أمل، فها هو فتى صغير يجالس أحد شيوخ الكار ويتعلم منه أسرار صناعة لطالما اقترن اسمها باسم الشام، يحاول أن يدربه ويصقل موهبته بعد أن رأى فيه معلم البروكار حماسة لكسب سر مصلحة عمادها خيط من حرير.

مدابغ فلسطين بين الماضي المزدهر والحاضر الصعب

على الرغم من قدمها قدم الإنسان على الأرض، فإن حرفة دباغة الجلود ما زالت تحافظ على وجودها، مستفيدة من التطور العلمي مع بقاء فكرتها بالاستفادة من جلود الحيوانات في صناعة الأحذية والألبسة والحقائب.

عملية تحويل جلود الحيونات إلى الاستخدام البشري تضرب بجذروها في أعماق التاريخ، لكنها تحولت إلى حرفة منذ مئات السنين. وقبل مئة عام، استقدم عدد من الفلسطينيين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، حرفة دباغة الجلود من مصر، جارتهم الشرقية، لتبقى موجودة حتى يومنا هذا.

في المدبغة

اشتهرت مدينة الخليل بالدباغة التي يعمل فيها عشرات الفلسطينيين في 12 مدبغة تحتكرها حالياً عائلة الزعتري.

وتمر عملية دباغة الجلود بمراحل عدة، تستغرق نحو 14 يوماً، يستخدم فيها ملح الطعام ومواد كيماوية بديلاً عن المواد النباتية.

وبعد سلخ الجلود عن أجسام الحيوانات، تجلب إلى المدبغة لتبدأ عملية معالجتها باستخدام الملح والزرنيخ والكروم السداسي والأصبغة.

وتنقع الجلود في الملح لثلاثة أيام، قبل وضعها في خلاطات ضخمة لتخليصها من الدماء والشوائب، ثم تدخل في ماكينات خاصة لإزالة اللحوم المتبقية معها، قبل أن تعود إلى الخلاطات بعد إضافة مادة الزرنيخ إليها لتنظيف الجلود من الشعر.

بعد ذلك، تدخل الجلود في ماكينة خاصة لعصرها من المياه والمواد الكيماوية، قبل تحديد سمكها بحسب الطلب. فلكل استخدام للجلد سمك معين، ودرجة معينة من الخشونة أو النعومة.

وفي المرحلة الأخيرة، تصبغ الجلود بالألوان قبل أن ترسل إلى مصانع الأحذية والألبسة والحقائب.

لكن أسعار الجلود المحلية تفوق تلك المستوردة بسبب كُلف المواد المستخدمة في الدباغة، وارتفاع أجور العاملين فيها بالمقارنة مع بعض الدول المصدرة.

ميراث "الزعتري"

وقال حاتم الزعتري، الذي يعمل منذ الطفولة في حرفة الدباغة، إنه ورثها عن والده الذي ورثها بدوره عن والده، إذ امتهنت العائلة تلك الحرفة منذ عام 1943، لتكون الأولى بهذا المجال في الضفتين الغربية والشرقية (الأردن).

ومع أن عائلات عدة كانت تمتهن حرفة الدباغة، فإنه لم يتبقَّ فيها إلا عائلة الزعتري، بسبب إغراق السلع المستوردة الأسواق الفلسطينية.

وأضاف الزعتري أن جلود العجول هي الأغلى ثمناً بسبب متانتها وسماكتها وجودتها العالية على عكس جلود الأبقار، مشيراً إلى أن جلود الأغنام جيدة.

وكانت الجلود تصل من مسالخ الضفة وإسرائيل وقطاع غزة قبل أن تمنع تل أبيب ذلك. ويشتكي الزعتري من بعض المعوقات أمام دباغة الجلود "بسبب منع إسرائيل استيراد مواد كيماوية بدعوى أنها خطيرة ومزدوجة الاستعمال".

تلوث البيئة

ويحول منع إسرائيل إدخال بعض المواد الأساسية للدباغة وعدم ضبط استيراد السلع وغياب معايير الجودة، دون تطور تلك الصناعة.

ومع أن مدابغ الجلود موجودة في المنطقة الصناعية لمدينة الخليل، فإن مخلفات تلك الصناعة تتسبب في تلوث البيئة وتضرر الأراضي الزراعية.

وبعد أن أنشأت الوكالة الأميركية للتنمية محطة لمعالجة المياه الملوثة الناتجة من دباغة الجلود، وتنقيتها من الكروم عبر تخزينه في حجرات خاصة تسمح باستخدامه مرات عدة، توقف عمل تلك المحطة بسبب منع إسرائيل دخول حامض الكبريتيك اللازم لتشغيلها "لأسباب أمنية".

صناعة الشموع تزدهر في لبنان

قديماً قبل اكتشاف الكهرباء وتعميمها كان الإنسان يعتمد على قناديل (الكاز) والشموع لإنارة بيته أو متجره أو حتى سلالم الأبنية. ولكن بعد اكتشاف الكهرباء والبطاريات وإيصالها إلى المدن والقرى باتت الشموع من الماضي وبات استعمالها مقتصراً على مناسبات أعياد الميلاد أو المناسبات العائلية، لكن في لبنان باتت الشموع حاضرة بقوة في الأشهر الأخيرة في معظم المنازل بسبب غياب التيار الكهربائي نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لذا عادت سوق الشموع للازدهار وارتفع الطلب عليها في الآونة الأخيرة خصوصاً مع الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات.

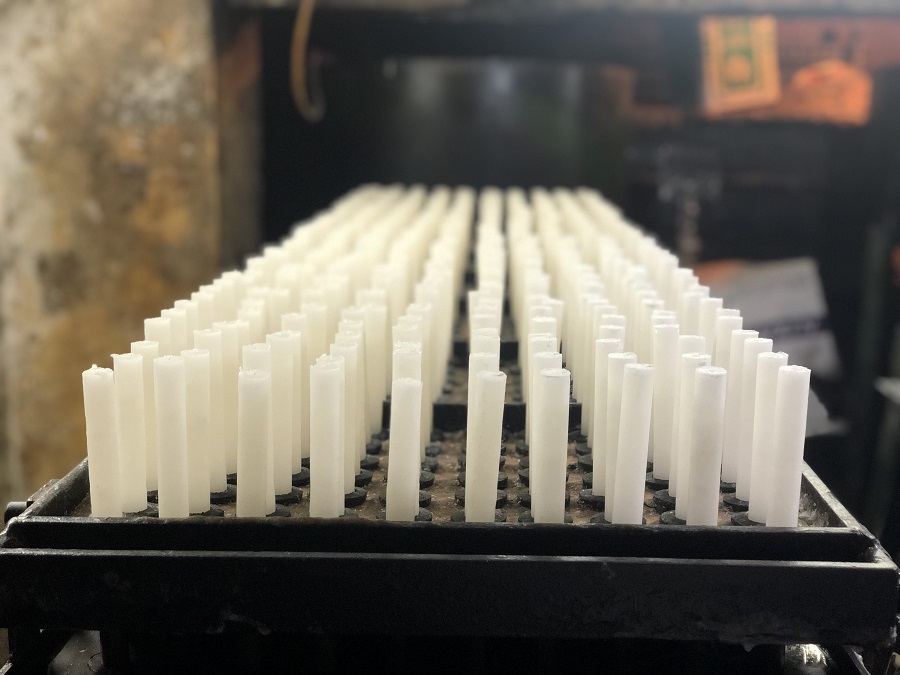

وفي هذا الإطار يروي جميل صاحب معمل شموع لـ"اندبندنت عربية" كيف ورث هذه المهنة عن والده الذي كان يصنع الشموع يدوياً لبيعها عند كل مناسبة، وكيف كان يشتري مادة الشمع المصنوعة من مادة "البارفين"، وهي مادة بيترولية يعمل على تذويبها في أوعية كبيرة مصنوعة من النحاس ومن بعدها ينقلها الى قوالب صغيرة مصنوعة من الألمنيوم وتحتوي على خيوط القطن أو "الفتيل". ويقول "لقد كان والدي شغوفاً بهذه المهنة التي أحبها منذ صغره عندما كان يعمل في متجر لبيع الشموع والمواد الكيماوية في وسط بيروت".

من حرفة إلى صناعة

ويستذكر قائلاً "عندما كنت صغيراً كنت أساعد والدي في أوقات فراغي عند عودتي من المدرسة خصوصاً في فصل الصيف، بحيث كانت تجتمع كل العائلة لمساعدته في معمله الصغير، وكنا نرافقه عندما يذهب إلى الشمال أو الجنوب وإلى عدد من المناطق اللبنانية لبيعها هناك إلى تجار الجملة. وبعد مدة من الزمن قرر والدي تطوير مهنته بشراء ماكينة واحدة تُضاعف له إنتاجه بعدما ازداد الطلب جراء انقطاع الكهرباء في المناطق النائية التي لم يصلها التيار الكهربائي في العقد الماضي. وقد استمريت في العمل بهذه المهنة بعد وفاته وقد كانت تعد مصدر رزق العائلة، بحيث قررت الذهاب الى ألمانيا التي كانت تشتهر بصناعة الشموع على أنواعها حيث تُباع الشموع في متاجر الزهور. ومن هنا أحببت أن أطور المهنة التي تلبي الحاجات الأساسية للانتقال إلى شموع الديكور، فاشتريت ماكينات ألمانية الصنع عدة وهي التي حولت هذه الحرفة إلى صناعة".

ويشير أبو عفيف إلى أنه "ما زاد الطلب على الشموع هو اشتعال الحرب اللبنانية عام 1975، التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في كل المناطق حينها كانت الشموع حاجة أساسية ملحة"، لافتاً إلى أن "المعمل كان بمثابة ملجأ لنا، إذ كنا نختبئ من أصوات القذائف ونعمل كخلية نحل لإنتاج أكبر عدد من الشموع، وبقينا نعمل فيه إلى حين توقفت الحرب ومن ثم طورنا إنتاج الشموع التقليدية إلى شموع لأنواع المناسبات كافة".

أنواع الشموع

أما بالنسبة لأنواع الشموع وخصوصاً تلك التي يزداد الطلب عليها هذه الأيام، يلفت إلى أنها "الشموع التي تستخدم لطرد الناموس والقضاء عليه نهائياً، أما الشموع المعطرة للجو يزداد الطلب عليها في المطاعم لا سيما في المطابخ والحمامات، وهناك عطور عدة كالزهور على أنواعها والفانيلا والليمون والمسك والعنبر والعسل".

انعكاسات الأزمة على الإنتاج

وعن تراجع هذه المهنة في ظل هذه الأزمة وكيفية المقاومة للصمود، يقول، "انخفض بيع الشموع على الرغم من انقطاع الكهرباء المستمر، فهناك أسباب اقتصادية ومالية عدة أثرت، منها انهيار الليرة أمام الدولار وارتفاع أسعار البترول عالمياً، والانهيار الذي ضرب المؤسسات السياحية الحيوية كالمطاعم، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وهجرة اليد العاملة إلى الخارج فضلاً عن وجود بدائل كالإنارة التي تعمل على البطاريات والطاقة الشمسية، وكثرة المولدات المحلية بشكل عشوائي من دون حسيب ولا رقيب بالتالي خف الطلب، ما أجبرنا أن نقلل الإنتاج، فالوعاء البلاستيكي الذي كان يحتوي على 20 شمعة متوسطة الحجم أصبح عدد الشموع فيه ست، وكل كيلو يباع بـ10 دولارات أميركية التي كانت توازي 15 ألف ليرة لبنانية على سعر الـ1500 ليرة، أما اليوم فهي تساوي 90 ألف ليرة وما فوق"، لافتاً إلى أنه "في أيام الحرب كنا نعمل أكثر وكان إنتاجنا أكبر بحيث كنت أزود قبل الأزمة ثلاثة مطاعم فاخرة في وسط المدينة بشكل شهري، ولكن بعد الانهيار والإغلاق انخفض الإنتاج بحيث بتنا نزود مطعماً واحداً كل ثلاثة أشهر".