يبقى "الوجدان الشعبي" هو معيار الفرز الحقيقي للمعدن الأدبي، ومصفاة تنقية الأسماء التنويرية الكبيرة الفاعلة عبر التاريخ. ولعل المبدع والناقد والمترجم، الذي لامس الضمير الجمعي بطرحه نتاجاً ثريّاً أصيلاً، مشحوناً بنبض الجماهير، ومنغمساً في القضايا الحية، ومحكوماً بالمعايير النزيهة المجرّدة، هو بحد ذاته مؤسسة ثقافية مستقلة، وأيقونة إشعاعية مستقرّة، وكيان معنوي متجدد، لا ينال منه الزمن، ولا تؤثر في حداثته ووهجه النظريات المتوالية والاتجاهات العصرية.

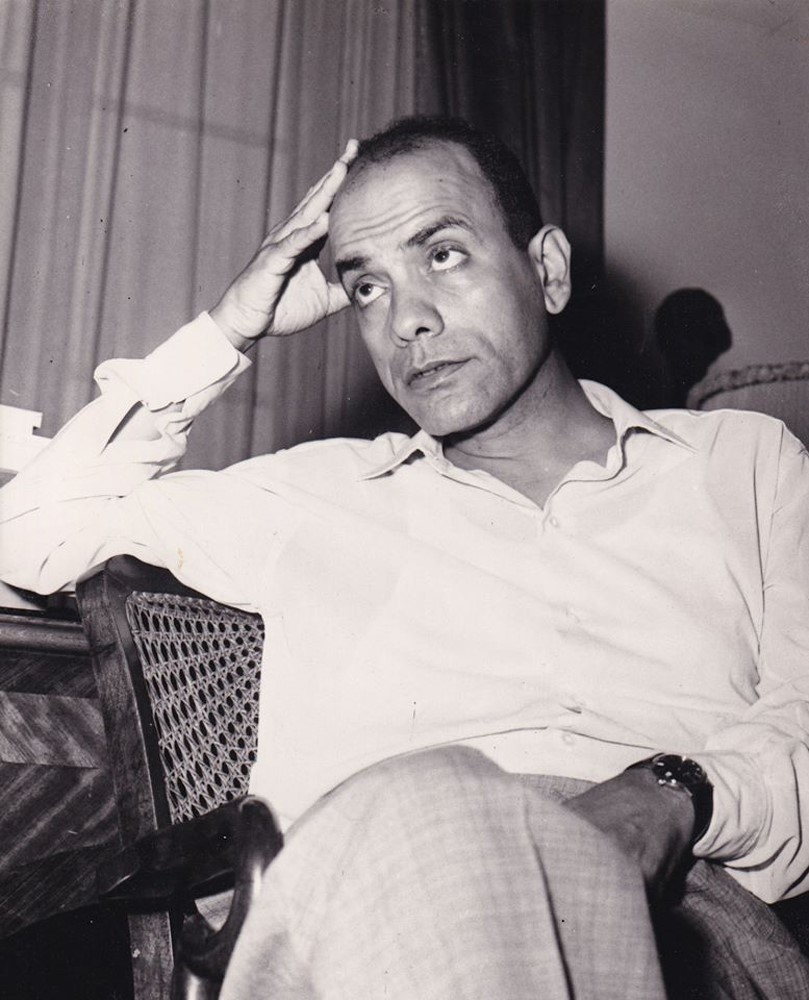

من هؤلاء المؤثرين الاستثنائيين، الحاضرين بعطائهم الريادي التأسيسي إلى يومنا هذا على الرغم من الغياب، الناقد والمترجم والمسرحي الدكتور علي الراعي (أغسطس- آب 1920- يناير- كانون الثاني 1999)، المزمع إحياء مئويته هذا الشهر في القاهرة، وحسناً ستفعل وزارة الثقافة بانتقاء اسم الراعي للاحتفاء والتكريم، كرمز من الرموز المصرية والعربية.

علي الراعي هو كاتب متعدد الشواغل والحقول بامتياز، في النقد والترجمة والإبداع المسرحي والأدب الشعبي والتراث الشفهي وسائر الميادين التي خاضها، خصوصاً بعد نيله الدكتوراه حول مسرح برناردشو عام 1955 من جامعة برمنغهام في بريطانيا، إثر منحة دراسية من جامعة القاهرة، التي تخرج فيها عام 1944 (كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية). والمدهش، أن ثقل الراعي الناقد لا يعود فقط إلى تبحّره الأكاديمي والمعرفة العلمية والمنهجية الموسوعية التي تسلّح بها، وإنما يرجع في المقام الأول إلى ابتداعه أسلوباً في الكتابة يرتكز أكثر ما يرتكز على التبسيط وإبداء روح الهواية والاهتمام بالقارئ العاديّ واشتراط "محبّة النص" كضرورة قبل الإقدام على تحليله.

الأدب السجين

لقد ظلت الأعمال الإبداعية طويلاً سجينة في دائرة التخصص الضيقة، سواء الأعمال الأجنبية التي لا يعرفها القارئ العربي، أو المؤلفات العربية الحديثة في الرواية والقصة والمسرح والشعر، التي قد تستغلق بمجازاتها ورموزها وإسقاطاتها وظواهرها الجمالية والأسلوبية المبتكرة على المتلقي. وكان أغلب النقد الأدبي ما قبل مرحلة الراعي وتلاميذه لا يتمكن من فكّ شفرات هذه الإبداعات أمام القرّاء، ولا يحرص على ذلك، بل إن النقاد كانوا يتبارون في استعراض المصطلحات والنظريات الجديدة بقسوة وتقشف وتسعف كغاية، ما حوّل عملية الكتابة وتلقيها ونقدها إلى منظومة نخبوية بائسة.

تمثلت عبقرية علي الراعي في بلورة فلسفة متكاملة للكتابة، خصوصاً المقالات النقدية مجال اهتمامه الأبرز، وقد اقترنت هذه المقالات عادة بالنشر أولاً في الصحف العامة والمجلات (روز اليوسف، المصور، الأهرام، مجلة "المجلة")، وطبيعي أن جمهور الصحف هم أوسع نطاقاً بكثير من قرّاء الكتب النقدية، الذين راح يخاطبهم الراعي كذلك وفق فلسفته الخاصة.

فلسفة متكاملة

رسّخ علي الراعي، على نحو تلقائي، خلطته السحرية المركّبة للموازنة الدقيقة بين أهداف وتوجهات متعددة نبيلة، فمن جهة هو يضع يده، وقلبه، على نماذج إبداعية رفيعة، محلية وعربية وعالمية، تستحق الالتفات والإشادة، على نحو حيادي مُطلق، ويستأهل مبدعوها التحقق والانتشار الجماهيري كنجوم صف أول، حتى وإن كانوا لا يزالون مبتدئين أو في مستهل مسيرتهم الإبداعية.

ومن جهة ثانية، فالراعي يُخلص للقارئ مثلما يخلص للإبداع، فيخاطبه بلغة مقرّبة إليه، تحفزّه على قراءة العمل الأدبي والغوص في تفاصيله وكشف مواضع تميزه فنيّاً إلى جانب قيمته الإنسانية والروحية، بسلاسة وعمق في آن، ومن دون تعالٍ أو تقعّر في استعراض الأفكار.

من جهة ثالثة، إن فلسفة الراعي في الكتابة النقدية تحمل على عاتقها العديد من المسؤوليات الجمالية والاجتماعية والأخلاقية المتصلة بنوعية الإبداع الذي تنحاز إليه ذائقته، وهو الإبداع الهادف أو الذي لا يدور في فراغ بحجة أن الفن فقط للفن، ومن هذه المسؤوليات التي اضطلعت بها كتابته: تعزيز الوعي الشعبي وشحذه وترقيته، ودعم الذائقة الجمالية لدى جميع أفراد المجتمع، وتحويل الآداب والفنون إلى حالات حيوية من الممارسة على الأرض، وإضاءة ثيمات وأنماط ثقافية مندثرة ومجهولة وشفاهية ومحفورة في الوجدان، والانفتاح على أشكال إبداعية غير نمطية؛ جديدة وتراثية؛ مثل فنون الشارع والمهرج والأراجوز وغيرها.

والراعي، في ذلك كله، منشغل دائماً بجوهر النص، أيّاً يكن نوعه، ومكنونه الكامن تحت السطح، بغض النظر عن صيته المسبق والهالة الإعلامية التي تحيط به؛ إن كان عملاً مشهوراً، أو محدودية انتشاره؛ إن كان عملاً مغموراً، فهو يزنه بميزان أمين قبل أن يطلقه من منصته النقدية كصاروخ محلق في الفضاءات.

كلمة السر

أما كلمة السر في مدرسة الراعي النقدية فيمكن استشفافها من تعبيره الفريد الملهم "أفرجوا عن النصوص"، بمعنى أن الناقد يجب أن يكون هو محرر النصوص المحبوسة في القوالب والمختبرات الإبداعية والتنظيرية والأكاديمية، وذلك بوضوحه واصطباره ورحابة صدره وإعلائه شأن الأدب والمؤلف والمتلقي قبل التفكير في استعراض قدراته العلمية والمنهجية، وتمثل هذه الرؤية ذروة التواضع ونكران الذات لدى الراعي، الذي زهد أيضاً في المناصب الحكومية التي كان يشغلها، فاستقال منها في أواخر الستينيات مفضلاً التفرغ للكتابة.

تحت هذه المظلة، جاءت مجالات كتابة علي الراعي النقدية أيضاً مثل أسلوبه التعبيري، فهي مجالات شعبية عريضة، على رأسها الرواية والقصة والمسرح، وكذلك الفلكلور وفنون الشارع والتراث الشفهي وشخصيات المهرج والأراجوز والمحتال، وشكلت مؤلفاته علامات فارقة في المشهد الثقافي بمصر والعالم العربي في النصف الثاني من القرن الماضي، ومنها: "دراسات في الرواية المصرية"، "مسرح الشعب"، "الكوميديا المرتجلة في المسرح المصري"، "المسرح في الوطن العربي"، "الرواية في الوطن العربي"، وغيرها، إلى جانب أعماله النابهة في الكتابة المسرحية وترجمتها، ومنها: "الأراجوز" (نصوص مسرحية)، "الشقيقات الثلاث" (أنطون تشيخوف).

ومع إيمانه بوظيفة الأدب ودوره المهم في إضاءة الإنسان وبناء المجتمع، كان الراعي مسانداً للتجديد والجرأة والتجريب والعقلانية، فالحفاظ على الشخصية والهوية الثقافية لديه لا يعني أبداً التقوقع والانغلاق على الذات في عالم بات يتغير بسرعة، فالإبداع المثمر هو الذي يحرّك الراكد، ويثير الدهشة والتأمل، ويتمرد على الثوابت، ويخلخل الموازين والقوانين المستقرة.

الانحياز للحداثة

واكب قلم علي الراعي تيارات الحداثة المصرية والعربية والعالمية أولاً بأول، كما كان مبشّراً ببعض الرؤى الطليعية الجديدة الصّاعدة في الأفق، ومن الأمثلة على نظراته المستقبلية مقاله في "الأهرام" عن تجربة الشاعر المصري محمد عفيفي مطر بعنوان "أوائل زيارات الدهشة"، وهو ذلك الشاعر المجدد بأخيلته الخصبة ولغته التفجيرية ومجازاته المراوغة، الذي اتخذه جيل السبعينيات في مصر أباً روحياً لقصيدة الانهيارات والتشرذمات الفردية والخسارات، وتحطيم نسق قصيدة الستينيات التقليدية المتشبثة بالقومية العربية والقضايا الكبرى والهموم الجماعية والأحلام التي صار تحقيقها مستحيلاً.

وتطرق قلم الراعي إلى مبدعين عرب أفذاذ، منهم الروائيون: حنا مينه (سوريا)، عبد الرحمن منيف (السعودية)، الطاهر وطار (الجزائر)، وغيرهم. ومن أبرز ما دفع الراعي إلى التحمس لهم طموحهم إلى كتابة مغايرة، ومواجهتهم بالتحدي والكتابة الصادمة والعمل المتواصل شروط الواقع المأساوي وعقباته المُضنية، وعلى رأسها القمع وكبت الحريات.

وبجولة سريعة في مقالات الراعي النقدية الأخرى، خصوصاً التي كتبها في "الأهرام" في تسعينيات القرن الماضي قبيل رحيله، يتجلى ذلك النضج في الكشف والاستعراض، والتنوع في الاختيار، والحرص على مسايرة شتى الظواهر الحداثية وسائر الأسماء الفاعلة، وتكفي عناوين بعض هذه المقالات لاستدعاء الدور النهضوي المرن الذي قام به الراعي باقتدار على مستوى الوطن العربي كله: "عجائب وغرائب في مجموعة بهاء طاهر: ذهبت إلى شلال"، "مريد البرغوثي وفلسطين ووجع العرب"، "كمال النجمي وكتابه الممتع: يوميات المغنين والجواري"، "اللعبة المسرحية للإيطالي داريو فو تفوز بجائزة نوبل!"، "المجاعة النقدية في الديار المصرية"، "أدب النوبة: إنقاذ الحجر وترك البشر"، "في سيرة جورج البهجوري: أيقونة فلتس"، وغيرها.

نبض البسطاء

أبحر علي الراعي، الناقد الأسطوري والمُحاضر الجامعي المنفلت من القيود الأكاديمية، في خبايا الآداب والفنون غير النمطية كذلك، وفي الثيمات المتداولة ذات الجذور التراثية والتكريس الشعبي الفطري والشفهي، وكان له اهتمام خاص بشخصية المهرّج، بوصفه عنواناً ليس فقط للإضحاك والتندر، وإنما أيضاً للانتقاد الإيجابي اللاذع لكل ما حوله من أمور سلبية وسيئة.

إن المهرج، ومن بعده الأراجوز، متاح له ما ليس متاحاً لغيره من حرية التعبير، ومن ثم فقد ارتدى عبر التاريخ عباءة ضمير الأمة، وفي عصور سابقة كان المهرج قادراً على انتقاد الحاكم ذاته وليس فقط أفراد حاشيته.

ومن أسباب افتتان الراعي بالمهرج كذلك، أنه قد أسهم دراميّاً في تطور فن المسرح، الحيّ والمكتوب، واندمج تدريجيّاً في عناصره الأساسية محتفظاً بخصوصيته، إذ ظل المهرج إلى يومنا هذا ملتصقاً بالعامّة والبسطاء والفقراء، يتبنى قضاياهم، ويدافع عن حقوقهم ومصالحهم، في مأمن من أذرع السلطة ومقص الرقيب.