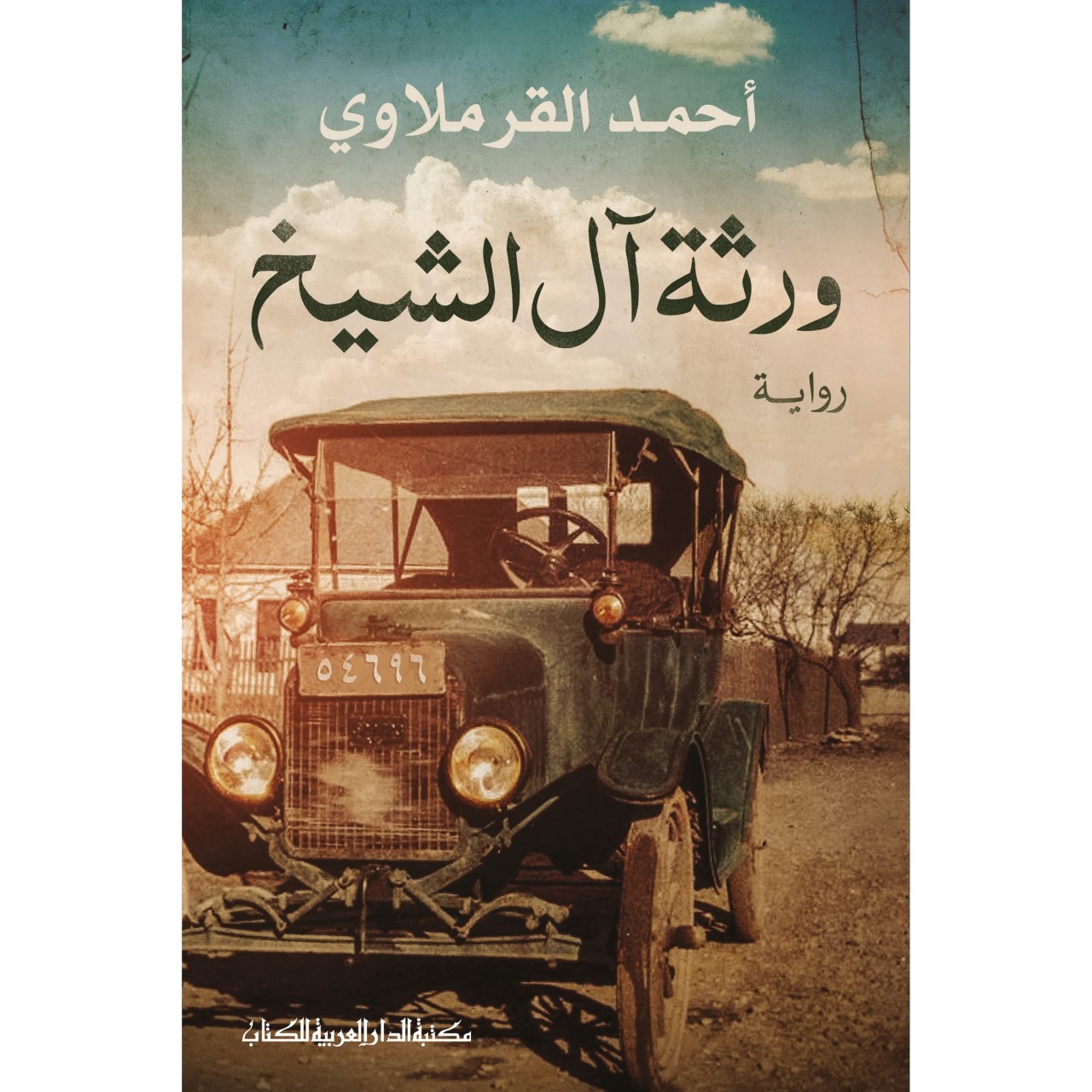

للحياة منهج لا تحيد عنه، مزيج من ميلاد وموت، سعادة وشجن، هزائم وانتصارات وأيام تَمنح تارة بسخاء، وتارة تشح وتستعيد ما منحت... من تلك الأمزجة المتقلبة للدهر، التقط الكاتب المصري أحمد القرملاوي خيوط نسيجه الروائي "ورثة آل الشيخ" (مكتبة الدار العربية للكتاب - القاهرة 2020) وراح يجمع ما فرقته السنون، راوياً شجرة عائلة، تثمر حكايات نعرفها من تاريخ لا نعرفه.

اتخذ الكاتب من الحكايات المتفرقة أعمدة لبنائه الروائي، الذي امتد عبر أجيال متعاقبة، وعلى رغم تناثر الحكايات، فإنها ظلت أعضاء منسجمة في جسد واحد تربطها أواصر الدم، ويمسكها رباط العائلة وتطور الأحداث. لكنها على رغم هذا التماسك ظلت تعكس زخماً من التناقضات يعبر تعبيراً صادقاً عن خطوط الزمن التي تمضي في منحنيات متعرجة، تتراوح بين صعود وهبوط، تحمل على متنها الدهشة ولا تنفك تخالف الأمنيات.

انطلق الكاتب من إيحاءات تشي بأن ما تحمله السطور، بعض من تاريخه الشخصي، ليدفع بالشغف ويزيد من الرغبة في الدخول إلى عوالم النص. ثم اتجه لحل معضلة الزمن الممتد على مدار أجيال توالت، بتقنيات الفلاش باك التي أتاحت له العودة (مرة بعد مرة) إلى نقطة من الماضي، يغير خلالها انعطافات الزمن وتقنياته فيحيله إلى التدفق (من تلك النقطة) تدفقاً أفقياً متدافعاً.

هكذا استطاع القرملاوي أن يجمع بين الحاضر والماضي في لوحة واحدة، معدداً أساليب السرد التي تنوَعت بين سرد ذاتي وآخر على طريقة الراوي العليم، عند ولوجه إلى قلب الحكايات وعوالم الشخوص.

كانت بداية الحكي من نصيب الأسطورة التي توارثتها العائلة، على رغم اختلاف أحوالها وشؤونها جيلاً بعد جيل. أما الأسطورة فكانت "رؤيا الجد الأكبر" لقرد أجرب يحرس كنزاً من الذهب حتى يعثر عليه سابع "المحمَّدات". هكذا تبارت الغصون المنبثقة من شجرة العائلة في العثور على الكنز والفوز به. وعلى هامش الأسطورة توالدت الحكايات، امتزجت الأفراح والمآسي في حنكة واحتراف يشي بصدق السرد في نقل حياة حقيقية، تاريخ حدث وواقع معيش. من هذه الحكايات تفوح رائحة الزهو، الطموح والإحباط أيضاً، علاقات تقوى وأخرى تخفت، حب لا يصل وحب لا يكتمل وأحلام تولد وأحلام تموت وزمن يمر، وقدر لا يمهل الاعتياد برهة، حتى يزلزله بهول الفواجع والمفاجآت.

الحضور النسوي

أبرز الكاتب حضور المرأة في النص بما يتسق مع كونها أصل الحياة وباعث امتدادها ومستودعاً تخرج منه الأجيال، فجعل منها شريكاً فاعلاً وصانعاً ومحركاً رئيساً للأحداث عبر رحلة السرد. وجاءت شخوصه في إطلالات وطبائع مختلفة تتماشى مع سنن الاختلاف التي سنتها الطبيعة وجرت على شخوصها، فلا امرأة تشبه الأخرى، وهكذا حال النساء في النص. فلا "أم فاضل" التركية المعتدة بجمالها وأصلها تشبه المصريتين زوجتي الشيخ، "أم صدقي وأم كامل"، ولا "نعمات" المُحِبة الحنون التي تمنح الجميع دفء الأم على رغم ما تجرعته من قسوة الحياة وظلم الزوج وحرمان الأبناء، كـ"هنومة" الجميلة المعتدة بجمالها ومحبة زوجها، ولا "زبيدة" الطموحة التي تنظر لأبناء عمومتها نظرة فوقية، كـ"روحية" العاشقة التي لا طموح لها سوى أن تظفر بابن عمها.

لكنها جميعها شخوص نألفها، يكررها الواقع وتعيد الحياة إنتاجها، فلا تكاد تخلو عائلة مصرية من تلك الجدة الطيبة، التي تترك بابها مُشرعاً للقاصي والداني حتي تبيت سرقتها أسهل من هش الذباب (بحد تعبير الكاتب). ولا يخلو بيت من تلك الأم النشيطة المثابرة الدؤوب، وكم من فتاة تمردت على واقعها أملاً في تجسيد أحلامها البعيدة.

صدارة المشهد

بمنهج مغاير أعاد الكاتب أحداثاً كبيرة إلى خلفية المشهد، فلم يتقاطع النص مع الحرب العالمية العظمى، أو الأحداث السياسية الكبرى على الساحة المصرية، كثورة 1919، عزل الملك فاروق، وثورة 1952، ونكسة 1967، إلا باعتبارها ظلالاً يتماوج في خلفية المشهد. بينما منح الصدارة لأولئك العاديين الذين لا يزالون على هامش الحياة يعبرونها دون أن يشعر بهم أحد، ليوثق بذلك تاريخ الكثرة الذين لا تاريخ لهم. وفي طريقه لتحقيق هذه الغاية، أضاء بعض زوايا الواقع وقضاياه وما آلت إليه أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية (بعد ثورة يناير عام 2011).

لكنه ظل ممسوساً بالقضية الأبرز، التي حظيت بالحضور الأكبر في جنبات النص، وهي الانسلاخ الطوعي من روابط العائلة الكبيرة والاتجاه من الترابط إلى العزلة، واندثار العادات الاجتماعية التي كانت جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع المصري.

جاءت شخوص البناء الروائي مألوفة إلى حد بعيد، قريبة الشبه بأولئك الذين تكتظ بهم الطرقات والمقاهي، زملاء العمل، وجيران السكن والأقارب باختلاف درجاتهم: الشيخ الذي أكسبته السنون حكمة، و"صدقي" الطامع في إرث أبيه الناقم على أخيه غير الشقيق، الموالي للسلطة والخادم لها، و"كامل" اللامبالي المعتزل لمعارك المال والحياة، و"مختار" الطامع في الأفدنة والقراريط الناقم على زوجة لم تنجب إلا البنات، وفاضل المسرف الذي بدد ثروة أبيه، و"محمد" العاشق الذي فقد عينه ثمناً لتهور العشق وجنون الشباب.

كل هذه الشخوص لها بصمة مميزة، لكنها قابلة للتكرار في واقع لا تتغير فيه إلا إشارات الوقت وحسابات التاريخ.

تأويلات الكنز

اعتمد الكاتب استباقاً في مستهل السرد، أشار عبره إلى العثور على الكنز، ثم تتابعت الأحداث لتفسر هذا الاستباق، ووصلت في نهاية النص إلى النتيجة ذاتها من العثور على الكنز المادي، الذي كانت تترقبه أجيال العائلة. إلا أن ثمة كنوزاً أخرى عُثر عليها في غير موضع من النسيج. فالولد كنز، ولحظات الكشف والحرية كنز، والنجاة من الخسارات المباغتة كنز. وقد مرر الكاتب عبر هذه الرحلة بعض اللمحات الصوفية، فضلاً عن التناص مع النص الديني والشعر الصوفي بما زاد من جمال السرد: "استل صوته الذي لم يستخدمه يوماً في غير الدندنة ومحاكاة المطربين دافعاً الهواء بلطف من معدته الخاوية، فكانت لحظة كشف. خرج صوته نقياً سلسالاً كأنما يقصد السماء، لا الأرض، يرقى نحو الحجب البعيدة ويقف على الأعتاب سائلاً الدخول" (صـ 213 – 214).

امتد الفضاء الزمني للسرد، لأكثر من قرن من الزمان، رصد الكاتب خلاله آثار التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري، لا سيما في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وما قبل ثورة يوليو ومصر في ظل حكم عبد الناصر.

أما الفضاء المكاني فقد امتد إلى أماكن عديدة من القاهرة، مثل الجمالية والموسكي، ومصر الجديدة، وبولاق، وحلوان، وبلغ إحدى قرى محافظة بني سويف في جنوب مصر، وباختياره لهذه الأماكن المتنوعة كشف الكاتب عن قدر كبير من التناقضات والتفاوت الطبقي والثقافي والاجتماعي، ليبدو هذا التفاوت سمة أساسية جُبل عليها المجتمع المصري، على رغم تعاقب الزمن ومهما تغيرت الظروف.

ومرر بعض المقارنات الضمنية بين هذا المجتمع، الذي لا ينهض من كبوة إلا ليسقط في كبوة أخرى، والمجتمعات الأوروبية التي استطاعت بعد انتهاء الحرب العظمى التخلص من تاريخها المخزي، وصنعت واقعاً جديداً يليق بشعوبها.

الرمز والتكرار واللغة

لجأ الكاتب إلى استخدام الرمز أحياناً والتكرار أحياناً أخرى، كطريقة مجدية لاختزال المعنى، فعبارته التي تكررت في مواضع عدة من النص "جيل ينتج وجيل يحصد ما أنتجه السلف"، وتكرار كلمة "أفشل" في بداية أكثر من فصل، يشي بقدر ما يحمله جيل الشباب الذي يمثله الكاتب من الهواجس والخوف من مرور الزمن دون الإمساك به، ودون العيش، ودون الشعور بالتحقق والاستحقاق.

أما اللغة التي اعتمدها فجاءت رصينة، وسلسة عميقة، وعلى رغم التزامه الفصحى في عموم النص، إلا أن بعض الومضات العامية تخللت النسيج فأنعشته وأكسبته مزيداً من الحميمية، فضلاً عن اعتماده تقنيات بصرية رسمت الشخوص والأحداث ونفثت فيها الحياة. كذلك تبنى الكاتب الاتجاه المعرفي في السرد فطعم نسيجه بكثير من المعرفة، التي انسابت في سلاسة عن أوروبا والأرمن والحرب العالمية وهنري فورد وتوماس أديسون، وكثير من الإضاءات المعرفية الأخرى.

وإلى جانب جماليات النص، دق الكاتب ناقوس الخطر في رسالة ضمنية تنذر بأن العزلة والهجرة باتت طريقاً وحيداً للخلاص من واقع مأزوم، الأمر الذي يهدد بتفتت الروابط وتفكك النسيج وانفراط التاريخ، ليس ذلك الذي تصنعه النخبة، ولكنه التاريخ الحقيقي الذي يصنعه قاطنو الظل، أولئك الذين يعبرون الحياة، ويخرجون منها كما دخلوها، بلا ضجيج.