في السنوات القليلة الماضية استطاع الروائي مصطفى الحمداوي ومعه المغرب، أن ينضما إلى قائمة البلدان العربيّة، التي شهدت فوراناً ثقافياً ونمواً مُتزايداً على مستوى الكتابة الروائية، بحكم المكانة التي بات يحظى بها هذا الجنس الأدبي، مقارنة مع صنوف أخرى من الإبداع. وهذا الأمر أسهم في ظهور عدد كبير من الأقلام الروائية المغربية الجديدة مثل مصطفى الحمداوي وسواه، ممن كسروا صنميّة المركز واخترقوا حدود الرؤية الروائية الموروثة عن الرواية المغربية المحمومة بالواقع وآلامه، وفتحوا لها آفاقاً رحبة على مستوى الكتابة والتخييل داخل المغرب. وهو الشأن نفسه مع كتابات الحمداوي، الذي اعتمد على التجريب وطرح موضوعات جديدة، تنهل في آن واحد من التراث الشعبي المغربي، بل الأكثر من ذلك فهي تعمل على الإقامة في تخوم التاريخ، كما هو الشأن في روايته "ظل الأميرة" (جائزة كتارا) التي استعاد معها جانباً خفياً ومهماً من تاريخ الرومان على أرض شمال أفريقيا والمُقاومة الشرسة التي قادها الأمازيع أو "الشعوب المُتبربرة"، التي كانت تعيش خارج نطاق روما، على تعبير المؤرّخ الفرنسي "بوسكي" ضد الوجود الروماني.

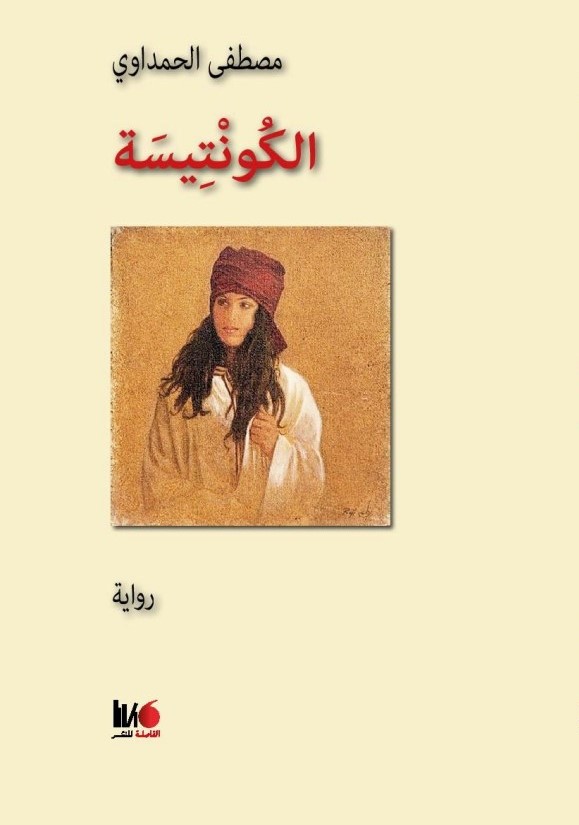

هذا الشغف بالتراث وعوالمه المُرتبط بالموروث الشعبي لدى مصطفى الحمداوي، يبدو واضحاً في روايته الجديدة "الكُونْتيسَة" الصادرة حديثاً عن دار الفاصلة - طنجة، وفيها يستعيد المؤلف حكاية "عايشة قنديشة" أو "الكونتيسة" بحسب تسمية البرتغاليين إبان القرن الخامس عشر. وهي امرأة غرائبية شهيرة مُستوطنة في المخيال المغربي قديماً وحديثاً، فهي ساحرة الجمال تمزج بين الواقعي والغرائبيّ، وقد أسالت مِداد الكثير من الأقلام حول أصل هذه الجنيّة المغربية، التي اخترقت شهرتها الآفاق واخترقت الحدود المغربية، لتتنزل منزلة رفيعة داخل بعض الأدبيات التاريخية الإسبانية، التي ذكرت "الكونتيسة" في كونها امرأة مغربية تصدت للاستعمار الإيبيري للسواحل المغربية. فهي مقاومة شرسة كبدت البرتغاليين عشرات الخسائر الجسيمة، حتى ظل اسمها رهيباً في المخيال المغربي، منذ الفترة الحديثة إلى حدود الآن، وإن كانت عند المغاربة، لا تعدو أن تكون مجرد امرأة عجوز ساحرة.

شخصية شعبية

ليس الروائي مصطفى الحمداوي، أول من اشتغل على سيرة "عائشة قنديشة" فقد سبقته روايات أخرى، إضافة إلى نزر قليل من الدراسات الأنثروبولوجية المتناثرة هنا وهناك، غير أن جماليّات التناول والاشتغال وحبكة الرواية جعلت من هذه الرواية حقاً، تتميّز بخصوصيات فنيّة مقارنة مع الأعمال الأخرى، فهي أولاً لا تنصاع إلى سيرة "الكونتيسة" بشكل حرفي وميكانيكي كما وردت في المخيال المغربي، بقدرما يعمل الحمداوي على وضعها داخل نسقٍ فنيّ ، بحيث أنّ الروائي لم يستحضر من عناصر حكاية عائشة إلاّ الشخصية، تاركاً للحكاية تأخذ منعطفاً آخر ومسارات جمالية متناغمة عن طريق حوارات الشخصيات الأخرى، بالتالي فإن استحضارها يضمر في طياته ركون الحمداوي إلى التراث المحكي من أجل إضاءة معالم كتابة روائية جديدة، تستند إلى التراث الشعبي المغربي ومحاولة التعريف به داخل الجنس الروائي مع إمكانية تخليصه من أيّ تقريرية عمياء تلبث وراء الحكاية، عوض استلهامها داخل فضاء فنيّ مُتخيّل يروم إلى التخييل، بخاصة أن هذا النزوع إلى التراث داخل الرواية المغربية المعاصرة، لم تُملِه "موضة الكتابة"، بقدر ما فرضه الأفق المسدود والجدار المنيع الذي وجدت الرواية الواقعية نفسها ترزح تحت جرحه، بعد كتابات محمد زفزاف ومحمد شكري والبحث عن لغة روائية جديدة، بقدرما تُقيم في الواقع تتنصل منه في آن واحد، وقلة قليلة هي من نجحت في اختراق هذا الأفق، كما هو الشأن هنا لدى مصطفى الحمداوي، الذي يمزج في روايته بين الواقعية والغرائبية ويُعطي للكتابة الروائية طابعاً إبداعياً صرفاً وليس تصويراً ميكانيكياً لهذا الواقع بكل تفاصيله ونتوءاته.

إن الشخصيات الروائية، تبدو غريبة عن الكارتوغرافية المغربية وداخل فضاء مُتنوع وغزير بهذه الشخصيات الأجنبية داخل "حانة الكذابين" التي يجلس فيها الراوي (سمير) كل مساء حزيناً، بعد أن ينهي عمله كمهندس زراعي، يعمل على تطهير غابة الأطلس وتخليصها من شوائب "الدودة الجرارة". وتُشكّل هذه الحانة الفضاء الآسر داخل الرواية، لتشعب الحكايات والقصص التراجيدية الكاذبة، التي يرويها رواد الحانة عما لعبوه من أدوار كبيرة في حياتهم، إذ تُمثل هذه القصص عنصراً جمالياً مُضافاً للحكاية وليس نشازاً لها، فهي من جهة، تُمكّن الراوي على التيه داخل عوالم نصه وفضاءاته المُتعدّدة ومن جهة أخرى، تُسعف الروائي على الاستطراد والمغامرة في نصّه ليتدفق معه شلال الحكي وتغدو حكايته الأصلية (الكونتيسة) تأخذ مرويات متنوعة على لسان شخصياته داخل الحانة التي تتوسطها لوحة "الكونتيسة" المقابلة لصاحب الحانة (موحا) الذي سيموت في مكانه على الكونتوار، هو الذي أمضى حياته على ذلك الكونتوار البارد، بعد خروج المُستعمر، يرقب "الكونتيسة" بعد أن أصابته لعنتها، حين قرّر إنزال اللوحة من أعلى الجدار وإطلاق الرصاص عليها بسخرية أمام رواد الحانة ذات مساء.

لقد أصاب الحمداوي في اختيار مدينة إفران المغربية كفضاء لمسرحة الأحداث، بحكم الجغرافيا الجبليّة الوعرة، التي تتميّز بها هذه المدينة مع مدن أخرى، بخاصة في فصل الشتاء، حيث تتكاثر الثلوج على قمة الجبل وينهمر مطر كثير، تتوقف معه حركة السير وتُغلق الطرق. كل هذا يعطي للفضاء الروائي رونقه وشاعريته وكأن الفراغات البيضاء المُخيفة، التي تستبدّ بالمدينة كل سنة، تُمهد ضمنياً لاستنبات الخوف وتكريس سُلطة الأساطير ومعها حكاية "الكونتيسة" واشتباك عناصرها مع الخلفيات الأيديولوجية والميتافيزيقية، التي تحكم نمط تفكير شخصيات الرواية وتمنحها مساراً غنياً للتوغل في شرايين المخيال المغربي، بالطريقة التي يتم من خلالها تكريس الحكاية وجعلها تحتل مشاغل الإنسان اليومية والحياتية، إذ إن الرواية تضمر في طياتها خطاباً احتجاجياً ونقدياً، يغوص من خلاله الحمداوي عميقاً في بنية الموروث الشعبي المغربي ويجعله يحتل المركز، بعد أن ضاقت به سبل الهامش، والحقيقة أنها استعادة لا تكاد تخلو من براءة عن مصير الكائن في الزمن المعاصر، وكيف أضحى تفكيره موغلاً في الرجعيات والماورائيات، وما يُرافقها من تأخرٍ تاريخي، يجعلنا لا ننتمي إلى هذا العصر إلا فيزيقياً، أما كياننا الوجودي والتاريخي والثقافي، فهو لا يزال ضائعاً في عصور سحيقة، حيث للأسطورة شرعيتها المنافية لأي ذرة من العقل، فاستحضارها واستعمالها داخل النسيج الروائي عند مصطفى الحمداوي، إلا بوصفها تمثلاً فردياً تأتي كمتطلب جمالي يفي بحاجات الراوي ويُلبي رغبته في التعبير عن الكثير من الأسئلة الوقضايا المُعلّقة عن جرح الكائن والدلالات الرمزية للحكاية المُتغلغلة في نسيج المخيال المغربي، بالطريقة التي جعلها الحمداوي داخل روايته، تبدو واقعاً بديلاً عن الواقع الحقيقي، الذي ننتمي إليه.