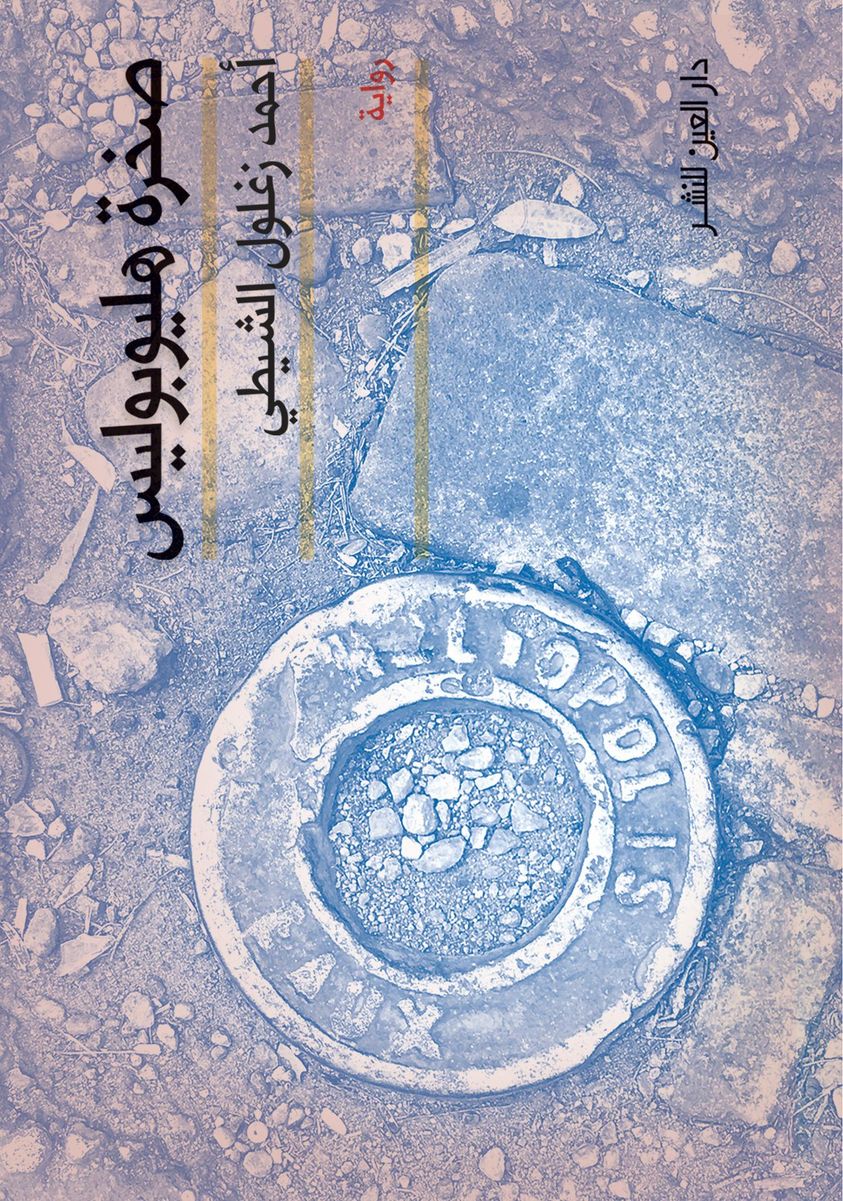

حكايات متناثرة وصور مبعثرة ومراوغة، جمعها الكاتب المصري أحمد زغلول الشيطي في روايته "صخرة هليوبوليس" (دار العين- القاهرة)، يلتقط عبرها أولئك المعلقين دوماً على الحافة، الصغار حتى أنّ لا أبصار تدركهم، ليمنحهم فضاءً بديلاً أكثر رحابة ويجعل منهم أبطالاً ينفث فيهم حياة جديدة، فيحتفي بالهامش ويضعه في بؤرة الضوء ويعيد للموتى حقاً أصيلاً في الحياة.

من هوليوبوليس؛ "أون"، أو مدينة الشمس في التاريخ القديم، و"مصر الجديدة" في الواقع الحديث، تبدأ رحلة السرد العكسي التي يسلكها الكاتب على متن تقنيات التذكر والاسترجاع، عائداً إلى مسقط رأسه في مدينة دمياط، فيقطع "يوسف"؛ البطل المجهول حتى مرحلة بعيدة من السرد، الطريق ليطمئن على قبر أمه، ويستعيد الماضي فيعيد إنتاج طفولته التي وسمت باليتم بعد مغادرة الأب باكراً، ويجسد صور المعاناة والتشرد لطفل قضى طفولته في التنقل بين أصحاب الورش والدكاكين والحرفيين. يشاهد أمه تمتهن مهنة الأب الراحل في بيع الملابس وترشف من المعاناة ما يشبع نهم الألم. يشهد التحول من الزراعة إلى صناعة الأثاث في مجتمع بات يلهث خلف الثراء السريع لتكون بيئته المحلية الفضاء الأكثر حضوراً طوال رحلة السرد التي غلبت عليها سمات التعدد والمزاوجة في الفضاءات الزمنية والمكانية وحتى في طريقة وأسلوب السرد.

"هل كان أبي يرغب في تجاوز وضعه كبائع متجول؟ هل كان يعلم أن رحيله سيترك ثقباً يتوق إلى الامتلاء، وأن رائحة بيت الأب غير رائحة بيت اليتامى، وأنه سيوجد من يرغب في التبرع لسد الثقب بنفسه" (الرواية صـ 27).

تداخل الأصوات

لم يعتمد الكاتب نمطاً مألوفاً في تتابع الزمن، وإنما سلك نسقاً غير منتظم، بدأه بالنزوح من الراهن إلى الماضي ثم راح يتجول بين القديم والأقدم جيئة وذهاباً. وبالحيلة ذاتها زاوج بين صوت الراوي العليم بشخوصه، وسرده الذاتي كشخصية محورية تمسك بوحدة النسيج وتربط بين حكايات الشخوص المتناثرة التي تفوح جميعها برائحة البؤس والألم وتشي بالتباس الواقع وبقدر عظيم من الفقر والقهر والتفاوت الطبقي.

لم تكن المسافات التي تفصل بين قصر البارون إمبان في هليوبوليس، ومدينة دمياط إلا نافذة شرعها الكاتب ليطل عبرها على مسافات شاسعة أخرى تفصل بين طبقة من المرفهين وأخرى من المناضلين؛ لأجل البقاء على قيد العيش. وفي هذه المسافات يمضي السرد متخماً بمعاناة شخوص لا تجمعهم صلة، وحدها تيمة القهر تفعل.

اعتمد الشيطي بناءً روائياً مغايراً، لا تتسلسل بل لا تتواتر فيه الأحداث، وإنما أضاء صوراً متفرقة ومشاهد مبعثرة وغزل منها نسيجه الذي تخللته ستة كتب، سارت في اتجاه مواز للسرد عبر خط أفقي لتربط بين الرحلة الحقيقية إلى قبر الأم، ورحلة الذاكرة إلى دمياط ما بعد ثورة يوليو (تموز) 1952 وصولاً إلى حقبة السبعينيات. ورصد خلالها - بنعومة شديدة - تحولات اقتصادية واجتماعية خطيرة شهدها المجتمع، ناقلاً تجربة محلية شديدة الخصوصية في صناعة الأثاث، ومدللاً عبر هذه التجربة على توحش الرأسمالية، وما خلفته من تشويش واضطراب اجتماعي، ومعاناة للحلقات الأضعف في سلسلة رأس المال. "صورني سعيد على أنني العقبة أمام الثراء السريع المحتمل في موسم لا يدرك أحد مداه. راحت الأراضي الزراعية تتحول إلى شوارع ومحال ومعارض، وانتشرت موضة الموت السريع، والحب السريع، والجنس السريع والاستهلاك الجارف غير المسبوق" صـ90.

لعب الفقر دور البطولة المطلقة في كل المشاهد التي استدعتها ذاكرة الراوي خلال رحلة السرد بداية من الطفولة التي أرغم فيها على العمل في وسط يمتهن الإنسانية ويقتل البراءة، ومروراً بالشخوص الذين تشاركوا تيمة القهر، وضنك العيش وكانت حكاياتهم خيوطاً أصيلة داخل النسيج لينقل الكاتب أولئك الذين يقطنون الهامش ويقضون حيواتهم في صمت من دون أن يعيرهم أحد باله، إلى بؤرة الضوء ومركز الأحداث، فيغدو "صفوت" زميل المدرسة، "الأسطى عزيز الأويمجي"، "سنو" المشرد، "ماتيلدا" الغجرية، "ملكة" النازحة من بورسعيد، "حسن البيسي" و"عوض شتيوي"، أبطالاً مخلدين لا مجرد أشباح.

استدعاء التاريخ والرمز

استدعى الكاتب التاريخ في عدة مواضع من السرد، فاستهل به بناءه بما أورده حول قصر البارون إمبان، لا ليطعم نسيجه بالمعرفة التاريخية وحسب، وإنما لاستحضار الرمز والدلالة والإشارة إلى حضور المسافات وامتدادها بين عالم وآخر، طبقة وأخرى، حياة وشيء شبيه بالحياة.

فالتاريخ يكرر رحلة البارون إمبان من الحياة إلى الموت ويعيد إنتاج المسافات التي تشبه ذلك النفق الممتد من القصر تحت سطح صحراء هليوبوليس إلى مقبرته داخل كنيسة البازيليك، لكن بطريقة أخرى تتجلى فيها معاناة الشخوص وتسفر عن تشوهات اجتماعية وسلوكية عديدة.

مرة أخرى، عاود الكاتب استدعاء التاريخ والأثر بالإشارة إلى جامع عمرو بن العاص وجامع المعيني الذي بات - رغم كونه شاهداً على التاريخ والحضارة - أثراً مهجوراً وغريباً بين التحولات التي أحدثها الانفتاح، ليمرر عبر ذلك رؤيته في ما أحدثته سياسات سبيعينيات القرن الماضي في الواقع المصري، وآثارها الجسيمة حتى على طبائع الناس.

أما الأسطورة، فقد استدعاها الكاتب في أكثر من موضع، فعنوانه "صخرة هليوبوليس" ومربع السيراميك الذي استخدمه في المعركة الرمزية مع الفأر، يحيلان إلى أسطورة سيزيف، الرجل الذي حكمت عليه الآلهة- لخبثه ودهائه- بحمل صخرة والصعود بها إلى الجبل وقبل الوصول تسقط ويعاود سيزيف حملها والصعود بها بلا وصول، وهذا هو العقاب نفسه الذي تجرعته شخوص الرواية في واقع كبدها من المشقة ما لا طائل منه ولا وصول. المعركة ذاتها مع الفأر، ترمز إلى الصراع الإنساني الأزلي مع الحياة والفقر، يخوضها المهمشون كل يوم أملاً في النجاة، ولا نجاة.

النوستالجيا والوعي

"يرى صالونه معروضاً وسط الصالة الوثيرة بعد أن جرى تنجيده وتسعيره بسعر خرافي تقبل عليه العرائس، والعارض يشرح لها مميزات الصالون ومكوناته، وكيف أنتج بمصانع خاصة بالمعرض. يشاهد راضي صالونه وقد صار لا ينتمي إليه، بعد أن تحول إلى مكاسب رهيبة لصاحب المعرض. يتمنى لو يصرخ فيخترق صوته زجاج الواجهة اللامعة، أن يقول للزبائن "والله دا شغلي"، كان الزجاج عازلاً للصوت. يسير أخي منفلتاً إلى الشوارع الضيقة، مبتلعاً يأسه ودموعه التي تتمنع عليه فيما يستقر "سؤاس" التحتاني على قفاه" صـ66-67.

لماذا كانت ميتة الأم مأساوية؟ وكيف انتقل "يوسف" من دمياط؛ مدينة الأثاث ومن قرى الفلاحين والصيادين إلى الضاحية الراقية في هليوبوليس، كيف اخترق سياج الفقر، وهل عبره بالفعل أم ما زال يتزحزح في منطقة تسبق الثراء؟ وأسئلة أخرى أطلت من بين السطور وسط هالة من الغموض تشي بتعمد الكاتب اللجوء إلى بعض الضبابية لحاجة في نفسه توزعت بين الرغبة في تسريع إيقاع السرد عبر تقنيات الحذف ودفع القارئ للمشاركة في صنع الحدث وإيجاد الإجابات.

رغم آلام الماضي وما تركته من ميراث ثقيل من القهر، ظلت ذاكرة "يوسف" أو الراوي أو الشخصية المحورية في النص مستسلمة لنداهة الحنين، تجرفها تيارات الدفء إلى الوراء فتعود به إلى "صفوت" زميل المدرسة اليتيم الذي كان يقاسمه الطعام، إلى الصبية الغجرية "ماتيلدا"، إلى "ملكة" والفرحة العارمة بأول لحظات الكشف والتلاصق، إلى قرطاس الكلوكلو، تلاوة الخال وطبلة المسحراتي في قرية "ميت الشيوخ"، وبين جنون الواقع الملتبس، والحكايات المتناثرة، والمعاناة الضاربة إلى الجذور، ظل الكاتب يدس الوعي ويربي الأمل.