ينتمي الشاعر المصري فتحي عبد الله (1957-2021) إلى ما اصطلح على تسميته جيل الثمانينيات؛ وهو جيل يختلف في سياقه العام ورؤى شعرائه عن الأجيال السابقة. فقد نشأ جيل الستينيات - إذا حاولنا البدء به - في ظل حكم شمولي يهيمن على كل منابر الثقافة بمجلاتها الطليعية التي كانت، في هذه الفترة "بوابة" تحقق حضور شعراء هذا الجيل ومثقفيه بصورة عامة. ومع جيل السبعينيات بدأ تجريف الثقافة، وظهرت مجلات لا تعبر عن زخم الحركة الشعرية، الأمر الذي دفع السبعينيين إلى تكوين جماعاتهم الشعرية والخروج من المأزق بما عرف بثورة "الماستر". وكان من أهم هذه الجماعات جماعة "إضاءة" التي قدمت عبر مجلتها التي تحمل الاسم نفسه، للحياة الثقافية أهم شعراء هذه المرحلة، وجماعة "أصوات" التي احتضنت الشعراء الأكثر اختلافاً؛ معتمدة على ندوتها الأسبوعية، وطبع دواوين شعرائها. وعلى الرغم مما حققته هذه الجماعات من حضور وانتشار، فإن جيل الثمانينيات لم يسعَ إلى إعادة إنتاجها؛ ما أدى إلى تعدد الرؤى وطرق التعبير.

وفي هذا السياق بدأ فتحي عبد الله، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، بعد وعكة صحية، كتابته المختلفة حقاً والمتميزة والمحققة لبصمته الشعرية شديدة الخصوصية، ومن ذلك اقترابه، بصورة مختلفة عمن سبقوه، من الثقافة الشعبية الريفية منذ ديوانه الأول "راعي المياه" عام 1993، حين نكتشف أن هذا العنوان يحيل إلى أبيه/ الفلاح البسيط "الذي فقد ساقه اليمنى/ وما زال ينتظر/ رجعة القمح في كل صباح".

إعلاء قيمة التواصل

وانتماء الشاعر إلى أبيه خصيصة ثقافية ريفية تعلي من قيمة "التواصل" الخلاق، وتنأى عن فكرة القطيعة ومقولة "قتل الأب" المجازية التي شاعت في الجيل السابق. يقول فتحي عبد الله مؤكداً تيمة هذا التواصل: "الإغماءة الوحيدة التي رافقتني/ وجدتها بين طائرين/ فأجريت المياه/ رأيت أبي/ بأبقاره السمينة/ يزور الضريح/ ويذكرني في صلاته/ كررت ما يفعل/ سمعت بين الحين والآخر/ أطفالي يتعلمون الكلام".

ومن اللافت أن تيمة التواصل لا تقوم فحسب، بين الشاعر وأبيه ثم أطفاله الذين تعلموا منه "الكلام"، بل تمتد إلى التواصل بين الإنسان والطبيعة بعناصرها وكائناتها، فتتكرر دلالات: المياه، والأبقار، والطيور، والغيوم. كما نجد آصرة دائمة بين الأحياء والموتى ممثلة في زيارة الأب للضريح، وهي عادة ريفية تنتقل إلى الابن – الشاعر – ثم إلى الأحفاد في دورة لا تنتهي، بل تمتد تيمة التواصل لتربط بين الحاضر والماضي حين تستدعى أبقار الأب السمينة حلم فرعون الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، وتفسير يوسف - عليه السلام - لهذا الحلم. والحقيقة أن إشارات فتحي عبد الله التي تستدعي التراث تأتي شديدة الإيجاز وتحتاج إلى معرفة متنوعة، وهذا ما نلاحظه حين يتحدث عن محيي الدين بن عربي بشاله الأبيض ونزوله بين البراري "ليعرف الأبناء/ ويبارك المياه/ فربما تتكرر الحروب/ وتأخذ الأشجار جانب الأعداء". فإشارته إلى الأشجار التي تأخذ جانب الأعداء تستدعي قصة زرقاء اليمامة التي حذرت قومها من شجر يتحرك فاتهموا عينيها بالبوار.

وفي الرؤية الصوفية يتساوى في الحضور، الأحياء والموتى، وهو ما يفسر تكرار دلالة "الموتى" حين نقرأ: "يحدث دائماً/ هبوطي من الأعالي/ وفيضان في قاع المنزل/ أرتب أمواتي الأعزاء/ وبقليل من الهدوء/ أضع القوارب".

موازاة ضدية

إن الشاعر لا يأوي ساعة هذا الفيضان إلى "جبل"، بل يهبط من "الأعالي" لكى يرتب أمواته الأعزاء، ويضعهم في القوارب، ويعبر بهم هذا الفيضان الذي غمر قاع المنزل. وربما بهذا نكون إزاء موازاة ضدية لقصة طوفان نوح واعتصام ابنه بأعلى الجبل وغرقه في نهاية الأمر. ولا يتعامل الشاعر مع الموت على أنه نقيض الحياة، وعليه فليس غريباً أن يسأل زوجته عن "ساعي البريد" الذي قد يكون في رؤيته، واسطة التواصل بينه وبين الموتى الذين يخطرون في شقته. ونلاحظ أن أرواح هؤلاء الموتى هي الأكثر اقتراباً من الطبيعة وأسرارها. فبعد خمسة وعشرين عاماً من ترتيب الشاعر لموتاه والعبور بهم فوق سطح الفيضان نجد أن "المياه لا تزال/ وربما الأموات زاروا الحقول".

وفي قصيدة "ليس هناك" تتضح هوية هؤلاء الموتى، إنهم أهله في "القرى" المصرية الذين يعتذر منهم عما اقترفه أبناؤهم حين "نهبوا مخازن الغلال/ وذهبوا لضواحي المدينة"، أملاً في أن يعثروا على "ملاك بأجنحة خفيفة ويعودوا للتحية".

هذا التواصل والتداخل نجدهما أيضاً في ديوان "أثر البكاء" بين الروحي والحسي. ففي قصيدة "رجل أخضر يوزع المسك" – لاحظ أجواء العنوان الروحية – يتحدث عن تلك "المرأة" التي "لا ترد من يحمل أخفافها... إلى بئر قديمة/ وتترك الدراويش في حفلات السهر/ ينظرون إلى بطنها في ذهول".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

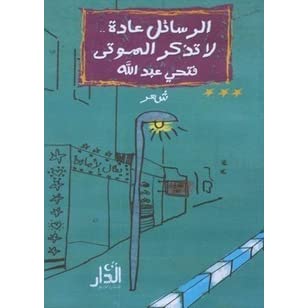

هذه الأجواء الصوفية التي تبدت في "أثر البكاء" على استحياء، تزداد رسوخاً في ديوان "الرسائل عادة لا تذكر الموتى"؛ حين يحضر الأب بمعناه العرفاني والشخصيات الواصلة بين الحياة والموت بطاقاتهم الروحية مثل الدرويش، وصولاً إلى الأشباح والملائكة، ويحضر الأب بعد موته الفيزيقي بوصفه رمزاً للماضي الذي يعيد ترتيب الأشياء ويطمئن على مواضعها: "الرسائل عادة لا تذكر الموتى/ لكنهم يظهرون في أوقات متأخرة من الليل/ كأن يغلق أبي خزانة الطعام/ ويطمئن على نوم أمي". فالليل، زمن الأسرار وانكشاف الرغبات، هو مسرح الأحداث، إذ يأتى الأب من عالمه أو حقوله البعيدة ليطمئن على خزانة الطعام ونوم زوجته. كما يعتمد الشاعر على تجاور الأزمنة والأمكنة حين نقرأ مثلاً: "ربما ترك جان جينيه/ قمصانه لفتيان المقهى/ واختفى بين البواخر/ يلتقط الإشارات من قتلى على أبواب طنجة". ونجد باريس، موطن جان جينيه، وأبواب طنجة في المغرب. والحقيقة أن الأمكنة تأتي غالباً بصيغة عمومية، على الرغم من اتصالها بأداة التعريف وإفرادها أحياناً مثل المقهى/ الجبال/ الصحراء/ المقابر/ الطريق. ومن الواضح ارتباط بعضها بالبعد الروحي المستمد من الموروث الديني والشعبي بحكاياته وأساطيره. وكما تغيرت دلالة الموت، تحولت أيضاً دلالة القتل مع تغيير سياقاته المكانية، الأمر الذي جعله يقول: "أنا لا أصدق الموت"؛ لأنه يعتمد فحسب، على قوة الروح التي لا يمكن تمزيقها.

وهكذا تستمر آلية التحولات فاعلة على مدار أعمال صاحب ديواني "سعادة متأخرة"، و"موسيقيون لأدوار صغيرة"، الذي لن يقدر له الاحتفال بصدور آخر دواوينه "يملأ فمي بالكرز"، صانعة رؤية شعرية متميزة على مستوى الأداء الشعري والتيمات الموضوعية.