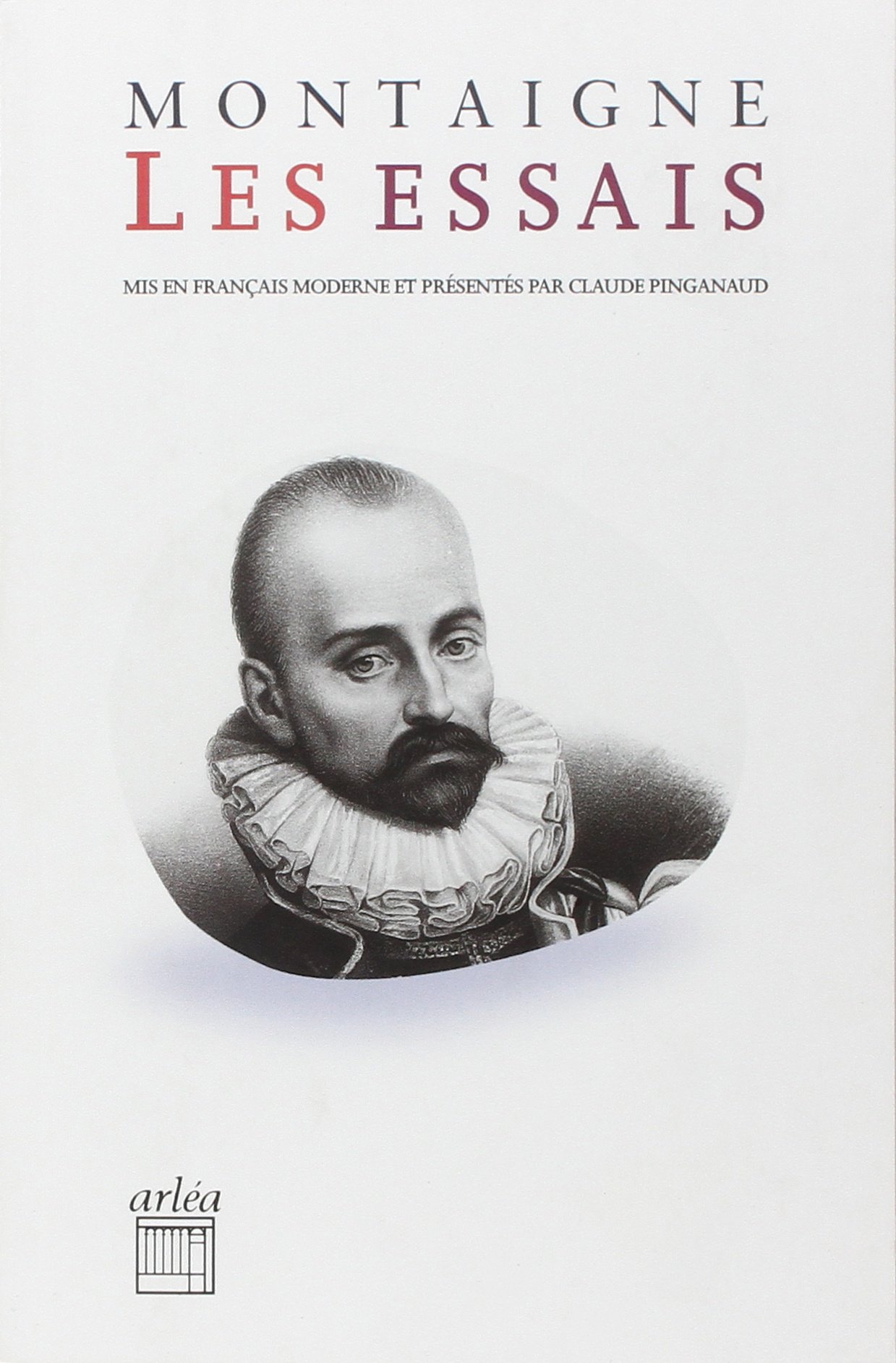

لم يشأ الفيلسوف الفرنسي مونتني montaigne (1533-1592) أن يبني أنظومة فلسفية شاملة جامعة مانعة، بل اكتفى بحكَم وشذرات وخواطر استودعها كتابَه الأشهر "الاجتهادات". نشأ في مقاطعة البِريغور الفرنسية ودرس في معاهدها، خصوصاً في مدرسة غويين بمدينة بوردو. تشرب من الآداب اللاتينية، فقرأ أعمال الشاعر اللاتيني الكلاسيكي ڤيرجيليوس (70-19 ق.م)، والشاعر اللاتيني أوڤيد (43-17 ق.م)، والشاعر الروماني الهزلي بلوتُس (توفي العام 184 ق.م). وتعمق في مسائل الفيزياء والخطابة والجدل على الطريقة الأرسطية. من مدينة تولوز الفرنسية انتقل في العام 1554 إلى فرنسا ليدرس الأدب اليوناني. وما لبث أن انخرط في العمل الإداري والسياسي في مجلس أعيان مدينة بوردو. صادق الكاتب الإنسي والشاعر والقانوني الفرنسي إتيان دُلابويسي (1530-1563) الذي قضى نحبه باكراً، فتعهد بنشر مخطوطته الجدلية الشهيرة "مقال في العبودية الطوعية". في إثر الترحال الترفيهي الذي أشهده جمالات إيطاليا وسويسرا وجوانبَ شتى من وطنه فرنسا، عاد في العام 1581 إلى بوردو ليُنتخب عمدة المدينة بالإجماع، بعد انقضاء ولايتين في مزاولة الإدارة وتعاطي السياسة. انكفأ إلى بلدته مونتنيو، ومنها انطلق في مهمات سياسية أوصلته إلى بلاط الملك هنري الثالث (1551-1589).

حكمة الإغريق في الحياة

من خصائص فلسفة مونتني أنها تنغرس في تربة القدماء الإغريق واللاتين الذين استجلَوا سر الإنسان في ضعفه وقوته، في صغره وكبره، في حدوده وآفاقه. فأثر عنهم حرصهم الشديد على استقلال مقام العقل وحرية ملَكة الحكم. طوال عقدين من الزمن، أنضج أفكاره وأفصح عنها وصاغها في طبعات متتالية منقحة مزيدة من كتاب "الاجتهادات". انبثقت خواطره الفلسفية من التأمل في واقع الوجود الإنساني والتحري عن استفسارات الحياة الأساسية: كيف نستطيع أن نتجاوز مأساة وضعيتنا البشرية فنرتقي بها إلى مرتبة الحكمة الرضية؟ كيف يمكننا أن نجابه الآلام والانفعالات والانقباضات وإرباكات الموت واضطرابات العدم؟

حاول أن يستنجد الفلاسفةَ الرواقيين ويستلهم حكمتهم في الهدوئية النفسية، والترفع عن الهموم، والإعراض عن الرغبة. ولكنه سرعان ما أدرك أن نهجهم صعب المنال، وتصورهم سليب الوقع في نفوس العامة، وأخلاقهم المنزهة تناقضها حقائق الوجود وأمثولات الحياة. لذلك عزم على تقمص شخصية الإنسان العادي الراغب في حياة طبيعية سليمة هنية. لا بد إذاً من سبيل عملاني يضمن لنا السعادة في غير عناء، والسلام في غير مجاهدة، محرراً الإنسانَ من تجارب التجبر الذاتي وضبط النفس والترويض الطباعي البطولي الرواقي. ومن ثم، مال إلى فلاسفة الشك الإغريق، وعاين في ارتيابيتهم المعرفية وظنيتهم الوجودية أضمنَ السبل التي تصون العقل من الانحراف. وكان قد آنس من نفسه مساءلة جميع الأفكار الواردة والمسلمات المعتمدة والآراء السائدة. أخطر الآراء، في نظره، تلك التي تنبثق من خلفية التصلب العقائدي، فيرسلها الناس إرسال الحكم المبرم القاطع. أما الموقف المعرفي الأصوب، فيتطلب منا أن نحكم على الأمور حكم النفي الحذر حتى تنجلي صورتها الحق أمام ناظرينا. ذلك بأن التفكير حكم تنزيهي ينفي عن الأشياء الصفات العابرة التي علقت بها. غير أن شكية النفي هذه لا تغرق الإنسان في متاهة الضياع وتحبس عليه في دهاليز الضلال، بل تحرر ذهنه من ترسبات المسلمات الوهمية وتستحثه على البحث الدائم المنفتح الجريء.

لا يهوى مونتني تعليق الأحكام والتلبث العقيم في منطقة الخواء المعرفي، بل يجتهد في التحري الصبور عن الحقائق حتى تستقيم عنده على وجه من الوجوه، ولكن من غير أن تتجمد في هيئة واحدة وسبك نهائي. ذلك بأنه يعاين في العقل قدرة عظيمة على النفي الاستطلاعي يجعله عقلاً مرناً، واقعياً، متزناً، حصيفاً، فطناً. من جراء هذا كله، يستطيع العقل أن يسائل نفسه أيضاً، ويشكك في مسلماته، ويعري خلفياته المكتومة، ويُفضي إلى إنكار الهيئة الاستلابية التي انتهى إليها.

الشك في حقل المعرفة والوثوق في حقل الإيمان

بيد أن مونتني لا يقرع العقل المستنير، بل العقل الأيديولوجي العقائدي الانحيازي المتصلب الذي يدعي امتلاك الحقائق اليقينية المطلقة. ليس من مشهد أشد إرباكاً من مشهد المجادلات العقيمة التي يتواجه فيها أصحاب المذاهب الفلسفية التجريبية والعقلانية والحدْسية. يتجادل الجميع في أصول المعرفة، في حين أننا لا نملك الأداة المعرفية التميزية المعصومة التي تؤهلنا لتمييز الصواب من الخطأ، والاستقامة من الانحراف، والحق من الضلال. استناداً إلى معرفيات العصر وإمكاناته البحثية، انتهى مونتنيو إلى القول إن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز مرتبة الشك. ذلك بأن جوهر الأمور يظل عصياً على مداركنا، وحركة الكائنات والموجودات تمنع العقل المتحرك أيضاً من بلوغ اليقين الراسخ. بما أن الناظر الحاكم، أي العقل، والمنظور فيه أو المحكوم عليه، أي الموجودات، في تبدل مطرد وانسياب مستمر، فإننا لا نستطيع أن نبلغ حقائق الوجود.

غير أن المدهش في ارتيابية صاحب الاجتهادات أنه يطبقها على الموجودات التاريخية، ويمنعها عن الغيبيات الماورائية الإلهية، عازلاً حقلَ الإيمان عن شكوك العقل. في ميدان الظواهر المتذبذبة المترجحة المترنحة، يستحيل قول الفصل والحكم الفعلي القاطع. إلا أن الله ليس، في نظره، مقولة من مقولات الفلسفة. وكل قول فيه يتحول حتماً إلى قول في الإنسان بحيث يصبح الله تصوراً من التصورات المعرفية. في هذا السياق، تخاصم ارتيابية مونتنيو المذاهب العقلانية، وتبطل فيها مفاعيلها المعرفية، فتنحاز انحيازاً غريباً إلى الإيمان من بعد أن تخرجه من دائرة الإدراك، واضعة حقائق الوحي في مرتبة وجدانية أخرى.

من جراء الارتيابية المعرفية الاستنسابية هذه، يميل مونتني إلى اعتماد النسبية في مسائل الأخلاق والأعراف والأنظمة. ويخلص إلى مناصرة التقليد المحافظ في الميدان السياسي، مؤثراً الانخراط في الانتظام الاجتماعي العام. فالناس، على اختلاف مجتمعاتهم وحضاراتهم، يظنون أن "عندهم على الدوام الدين الكامل والشرطة الكاملة والتعاطي الكامل المنجز مع كل الأشياء" (مونتنيو، "الاجتهادات"، الفصل الثالث). حقيقة الأمر أن المجتمعات الإنسانية بنى مركبة معقدة من الأنظمة المتداخلة المتواطئة التي يستحيل علينا أن نمس بنية منها من دون زعزعة العمارة كلها. أما الذين يدعون القدرة على تغيير المجتمعات والذهنيات وتهذيبها وإصلاحها وتطويرها، فإنهم يتجاهلون الأضرار الجسيمة التي تصيب الناس في زمن التبدلات الخطيرة.

رسم الذات في الإنشاء والكتابة

عكف مونتني، طوال حياته، على ممارسة الشك الخلاصي، فاكتسب مرونة معرفية أنضجت شخصيته، وجعلته يعتصم بمبدئه الأساسي: "ماذا أعرف؟" (Que sais-je ?). فاتضح لديه أن الشك تقشف معرفي زهدي تطهيري يحرر الإنسان من الأوهام، ويشفيه من أسقام التصلبات العقائدية والتشنجات الأصولية. بيد أن التشكيك في الموجودات يفضي إلى استخراج ذات ترتابُ وتبحث وتحلل وتتردد وتُرجئ الحكم. إنها الذات الفردية التي تختبر محدودية الوجود ونسبية المعارف. ما من موضوعية مطلقة في المعرفة، بل وهمُ اليقين القاطع يرتاح إليه الإنسان حين يتجاهل ذاته المنغمسة في توترات الحياة، وتنازعات الأشياء، وتبدلات الكائنات. من الضروري، والحال هذه، أن يعترف الإنسان بوعيه الذاتي قائماً وناشطاً في معترك الحياة وفي صميم المعرفة.

وعليه، فإن كل معرفة تنبثق من الذات وترسمها رسماً متنوعَ اللمحات حتى إن الإنسان، حين يكتب نصه، إنما يخط ذاته وينحتها نحتاً إبداعياً. تنطوي اجتهادات مونتنيو على محاولات رسم الذات بعناء وتجلد ومثابرة: "إني أرسم ذاتي [...]. إني بذاتي مادةُ كتابي [...]. ما صنعتُ كتابي على قدر ما صنعني كتابي". لا عجب من أن تذكرنا الكلمات الملهمة الرائعة هذه حكمة سقراط الذي يحرضنا على معرفة ذواتنا. فالذات التي تعرف ذاتها تملك وحدها قدرة الحكم والتمييز والإصابة. شرط ذلك كله أن تحيا الذات في شفافية الانكشاف الصادق أمام ذاتها. أما الكتابة، فتمنح الذات القدرة على الاعتلان البلوري في النص المكتوب. فالبوح يكشف الذات المنطوية، إذ إنه يتيح لها أن تسلك سبيلاً مضموناً إلى عمق كيانها في حميمية الوعي الذاتي. أبلغ المفاتحات يعقدها الإنسان بينه وبين ذاته. أما الذوات الصامتة، فإنها تمتنع عن الإدراك، فلا تفهم ذاتها ولا تسمح للآخرين بفهمها.

يتضح إذاً أن الكتابة تنقل اختبار الوعي الذاتي نقلاً أميناً، مانحة إياه الوضوح والمعقولية الضرورية. بما أن هذا الوعي تظلله، في صمته الداخلي، غشاءات الالتباس وحجابات العجز البنيوي، فإن الإفصاح الكلامي والكتابي يضطرنا إلى ضبط مداركنا وتدبر معقولاتنا وتنظيم أفكارنا حتى تخرج مزدانة بخصائص الإبلاغ السديد المحكم. ومن ثم، فإن الوعي المنطوي والبوح المعتلن يتلازمان تلازماً وثيقاً في عملية الإدراك. ومع ذلك، فإن الذات تظل خاضعة لتقلبات الزمن، وأحوال الحياة، ومتغيرات الوجود. ما برحت هذه الذات تشكل علينا من جراء انغماسها في حميمية المعيش الداخلي. ليس لي القدرة على إدراك ذاتي إلا في القول الذي يكسبني معرفة نفسي ومعرفة العالم. غير أن هذه المعرفة تظل ناقصة ما دام الإنسان متخلياً عن شروط الحياة الأخلاقية. باطلة المعرفة النظرية إذا لم تقترن بجهاد حياتي يردعني عن الائتمار بأهواء النفس الأنانية وارتكاب المفاسد المخزية، لذلك تتجلى هوية الذات في ممارسة الحكم الأخلاقي على وجودي الشخصي.

شروط السعادة المبنية على تواضع الذات العارفة

لا عجب، والحال هذه، من أن تنعقد شروط السعادة في صلب متطلبات الحياة الإنسانية. ذلك بأن البحث عن هذه السعادة يلائم طبيعة الوجود الإنساني، ويرسم له أفقه المثالي الأوحد. لا غاية تعلو على هذا المثال، ولا معنى يغلب المطلب الحياتي هذا ويتجاوزه. ولكن ما السبيل إلى الفوز بالسعادة؟ وهل نستطيع أن نفرح ونبتهج ونهنأ في حين أننا صائرون حتماً إلى الموت والفناء؟ يتأمل مونتني في حتمية الموت في معظم خواطره، ولكنه سرعان ما يكتشف العلاج السحري: "لماذا نكدر الحياة بهمِّ الموت والموت بهمِّ الحياة؟ لو تعلمنا أن نحيا حياة مثابرة هادئة، لكنا تعلمنا أن نموت على النحو عينه" (مونتني، "الاجتهادات"، القسم الثالث). تقتضي الحكمة منا أن نتعلم فن الحياة، لا أن نغتم بحتمية الموت. لذلك ينبغي لنا أولاً أن نكتشف قيمة الحياة ومعنى عطيتها الثمينة. غريب ألا يدرك الإنسان جمال هذه العطية إلا في نضج شيخوخته وغروب شمسه! فإذا به ينقض على الوجود انقضاضاً ليستل من الحياة رحيقها الأخير.

بيد أن السعادة التي يصبو إليها مونتني تتطلب جهاداً عظيماً يرفض الانصياع للملذات الطارئة. إنها سعادة الفلاسفة الإبيقوريين الإغريق الذين يشترطون الاختبار المراسي في الحياة، والخضوع الهني لأحكام الطبيعة، وصقل الوعي الفردي النفسي والأخلاقي. في الاختبار، وهو الشرط الأول، يتعلم الإنسان أن يواجه نوائب الدهر وتقلبات الأحوال، إذ يغوص في باطن وجدانه يستكشف هويته الذاتية ويستخرج منه طاقات الصمود والتجلد والمثابرة: "من صميم الاختبار الذي أختبر به ذاتي أستخرج ما يؤهلني لأكون حكيماً، حين أكون طالباً فطناً". أما في الخضوع، وهو الشرط الثاني، فيقبل الإنسان طبيعة الأشياء ويلتزم حدودها ويراعي أحكامها. فالطبيعة تدل على الانبساط الحيوي العفوي التلقائي الذي يتيح لكل كائن أن يفصح عن ذاته وفاقاً لبنيته الذاتية. لذلك لا يجوز معاكسة منطق الأمور في مسعى تطلب السعادة الحق. أما الوعي، وهو الشرط الثالث، فيستوجب أن يعثر الإنسان على منزلته الصحيحة السليمة في الكون، فيحيا حياة ملائمة مواتية تساعده في نحت صورة الإنسان الأقرب إلى الجوهر المعقول. في نهاية المطاف، ينبغي للإنسان أن يتذوق لذة الحياة في يقين الساعي إلى القدر الأنسب من السعادة الداخلية.