في الشهر الثاني من عام 1989، كانت الحرب الأهلية مستعرة في لبنان تتوزع في حقيقتها على حروب عدة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وفي ظل تلك الأوضاع كان من الصعب الاهتمام الرسمي أو حتى الشعبي بالوفاة المباغتة لأديب كان قد تجاوز التسعين من عمره بعدما اختار أصلا الانزواء في قريته الجبلية بعيداً عما يحدث. ولئن كان موت ميخائيل نعيمة قد مرّ بما يشبه الصمت فإن بلوغه التسعين قبل ذلك بسنوات كان قدّم للسينمائي اللبناني الشاب حينذاك، مارون بغدادي، الفرصة السانحة للاحتفال ولو وحده بين المبدعين بذلك المفكر والكاتب الكبير مسجّلاً سنواته الأخيرة، لم يتردد... بل كذلك لم يصعب عليه العثور على عنوان منطقي لفيلمه.

فإذا كان نعيمة قد كتب قبل ذلك وحين أربى على السبعين من عمره، مذكراته معطياً إياها عنواناً سيدخل تاريخ الفكر العربي منذ ذلك الحين هو "سبعون"، تنبه مارون بغدادي إلى أن الكاتب بات وهو على حافة الموت في التسعين ففرض العنوان نفسه: "تسعون". وهكذا كان لميخائيل نعيمة وحتى قبل زمن طويل من الفورة التلفزيونية التي جعلت لكل الأدباء أفلاماً توثيقية أو حتى روائية، فيلم يخلده ويحتفظ بصورته الأخيرة وينقل آراءه بأمانة من طريق كاميرا فنان بالغ الذكاء كبير الموهبة، من المؤسف أنه لن يلبث هو الآخر أن يرحل عن عالمنا بشكل محزن بعد إنجازه فيلمه بسنين قليلة. لكنه، وإلى عدد لا بأس به من أفلام باتت علامات في السينما اللبنانية والعربية الجديدة، وبعضها علامات حتى في السينما الفرنسية التي كان قد بات من صانعيها المميزين قبل سنوات قليلة من رحيله، عرف كيف يؤفلم وصية ميخائيل نعيمة قبل رحيلهما.

بورتريه مزدوجة

بالتحديد لأن نعيمة حتى في تسعينياته كان لا يزال يمتلك حين صوّره مارون بغدادي، كل وعيه وطاقته. وكان لا يزال يعرف تماماً ماذا يريد. وماذا أراد طوال حياته. وما معنى الثقافة بالنسبة إليه وما معنى التقدّم والفكر ودور الفكر في التقدم... وهذا كله يمكننا أن نجده في "تسعون"، الذي قد يمكننا أن نقول اليوم إنه إثر رحيل نعيمة بعد إنجازه بفترة يسيرة، ثم بعد رحيل بغدادي بعده بسنوات قليلة، راح يتخذ معنى آخر تماماً، بات أشبه ببورتريه مزدوجة، تصور حواراً بين نمطين من الفكر وبين جيلين ومنطقين، بخاصة أن بغدادي بدلاً من أن يكتفي بأن يكون موضوعياً محايداً في أفلمته لميخائيل نعيمة، عرف كيف يُدخل ذاته الفنية والفكرية في الفيلم، أي كيف يكون محاوراً حقيقياً لنعيمة لا مجرد مسجّل لما يقول. ومن هنا أتى "تسعون" لحظة نادرة في السينما العربية، من المؤسف أنها ضلت لحظة متفردة.

وفي الأحوال كافة، وبصرف النظر عن ذلك الجانب الفني الذي اشتغلت عليه كاميرا بغدادي بذكاء يبقى أن "تسعون" أتى شهادة عن عالم يبدو اليوم ضائعاً تماماً. عالم ميخائيل نعيمة وأبناء جيله حيث يذكّرنا الفيلم بكيف أن عدداً كبيراً من رجال الفكر النهضوي العربي، تلقوا علومهم في باريس، أو في لندن، بعضهم درس في روما، وربما حدث لعدد منهم أن بدأوا حياتهم في العالم الجديد، كذلك لو بحثنا جيداً سنجد أسماء مفكرين تلقوا علومهم في موسكو أو في غيرها من مدن "بلاد الموسكوب" عند مفترق القرنين الفائتين... وبالتالي من المعروف أن ولاء النهضوي الفكري، كان ينحصر في ثقافة البلد الذي حضن مرحلته التعليمية، حتى ولو وصل به الأمر، لاحقاً، إلى محاربة ذلك البلد سياسياً. أما مع ميخائيل نعيمة، فتختلف الأمور جذرياً، لأنه كان، وفي الوقت نفسه، وكما يقول لنا الفيلم بوضوح، ابناً لأربع ثقافات اجتمعت فيه، ولم يكن اجتماعها مصادفة.

تنوّع ثقافي يختفي اليوم

فهناك أولاً ثقافته العربية/ السورية التي حصلها في لبنان ثم واصلها في الناصرة بفلسطين، وهناك بعد ذلك الثقافة الروسية، الفكرية والروحية التي حاز عليها خلال سنوات شبابه الأولى حين اختير ليدرس في سمينار مدينة "بولتافا" بأوكرانيا، ما أتاح له أن يعاصر المرحلة التي كان فيها ليف تولستوي سيّد روسيا الفكري والروحي من دون منازع، ثم هناك الثقافة الأميركية التي اكتسبها بعد هجرته إلى الولايات المتحدة وانخراطه في الحياة العملية والأدبية في العالم الجديد. فإذا أضفنا إلى هذا كله أن ميخائيل نعيمة، حين أُرسل - كمجند في الجيش الأميركي - إلى ميدان القتال في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، كان الوحيد من بين أفراد فرقته، الأديب والعالم بشؤون الآداب الفرنسية وبشكل معمق، سيكون ما لدينا أربع ثقافات ندر أن اجتمعت لمثقف من جيله أو حتى من الأجيال التالية له.

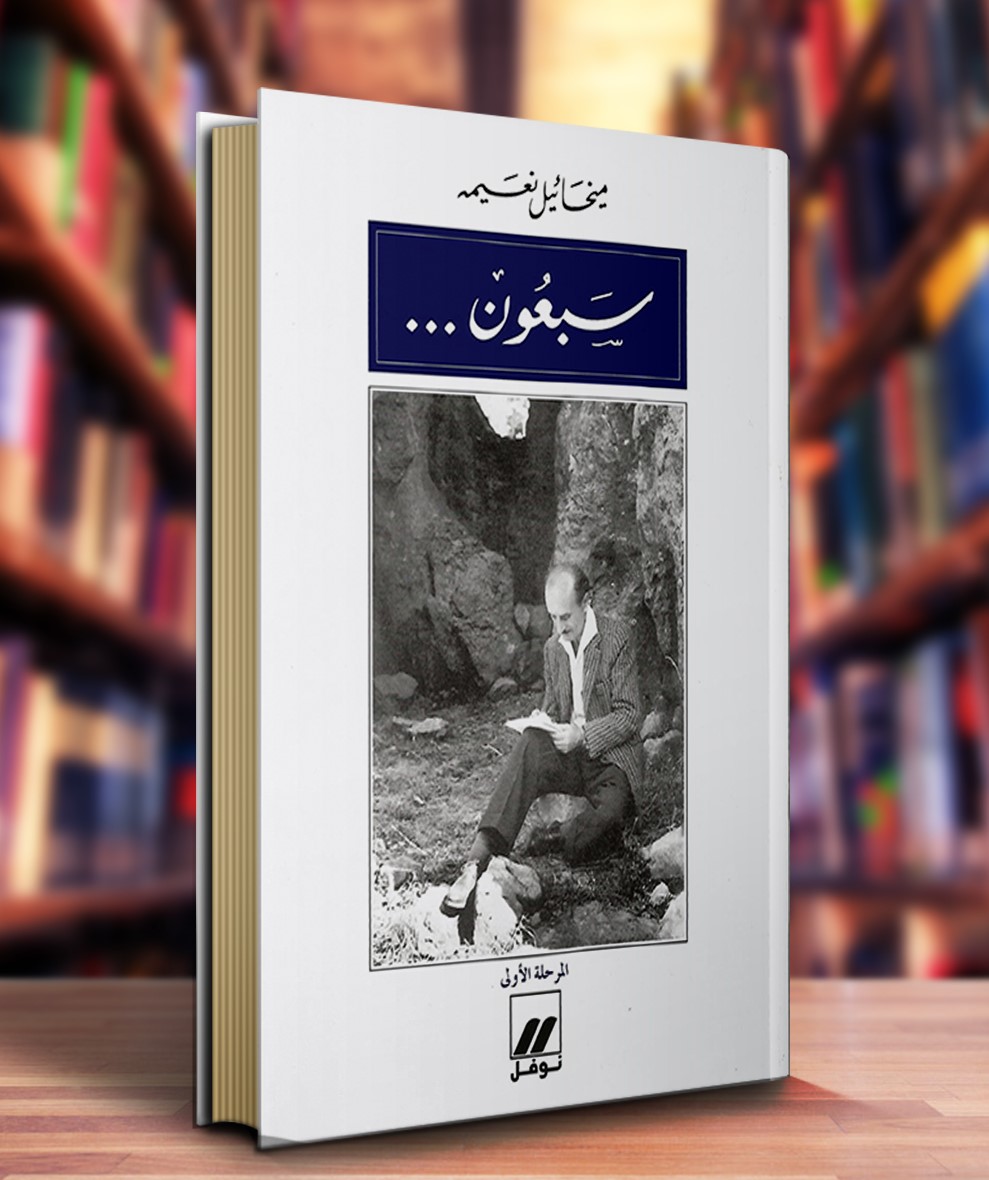

كان ذلك كله ما صاغ لميخائيل نعيمة، ليس فقط ثقافته وأبعاده الفكرية، ولكن كذلك شخصيته التي عرفت كاميرا "تسعون" كيف تنقلها بشكل أخّاذ. فهنا تطالعنا شخصية تبدو واحدة من أغنى شخصيات العصر الذهبي للنهضة الفكرية والثقافية العربية. وهو لئن كان قد حكى لنا حكاية ذلك الامتزاج الثقافي لديه في كتاب سيرته الرائع "سبعون" الذي وضعه في 1959، فإن الأوساط الفكرية الأدبية العربية لم يفتها أن تسهب في الحديث عن ميخائيل نعيمة وعن فكره ودوره الريادي في الشعر والقصة والنقد. ولربما كان نعيمة - إلى جانب جبران وأمين الريحاني - الأديب اللبناني الذي عُرف أكثر من غيره في مصر، حيث صدرت عنه كتب عديدة بوّأته مكانته التي يستحقها في تاريخ الفكر العربي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

السينما للخروج من الصمت

صحيح أن ميخائيل نعيمة رحل عن عالمنا، ولبنان منهمك في حروبه ومجازره، في فبراير (شباط) 1988، ما لم يساعد الكثيرين على التنبه لرحيله، وصحيح أن المناخات الثقافية المريضة في لبنان، لم تتمكن في الأحوال كافة من جعل رحيل ميخائيل نعيمة، الحدث الكبير الذي كان يمكن توقعه، إذ إن الكثيرين من المهتمين بالشؤون الثقافية في لبنان، في ذلك الحين، كانوا يعتقدون كما يبدو أن نعيمة "دقة قديمة"، ومع هذا كان بلوغه التسعين قبل ذلك بسنوات مناسبة دفعت السينمائي الراحل مارون بغدادي إلى تحقيق ذلك الفيلم عنه، ولقد أتى الفيلم يومها ليُخرج من إهاب الصمت مفكراً رائداً، نظر على الدوام إلى الإنسان بوصفه قيمة أساسية، وإلى حياة الإنسان الروحية بوصفها الحياة الأولى التي يتعين إيلاؤها كل الاهتمام.

ولد ميخائيل نعيمة في بسكنتا، بالجبل اللبناني، في 1889، وتلقى علومه الابتدائية في منطقته قبل أن ينتقل إلى فلسطين ثم إلى روسيا، التي ما إن عاد منها حتى هاجر إلى الولايات المتحدة، وهناك ساهم في تأسيس وإثراء الأدب المهجري، وراحت تتجمع لديه ملامح مشروعه الفكري الإنساني الكبير، الذي تجسد لاحقاً في العديد من كتبه الأساسية مثل "مرداد" و"الغربال" و"الغربال الجديد" وبخاصة كتابه عن "جبران" الذي أثار ولا يزال عاصفة قوية، لأن نعيمة حاول فيه أن يرسم صورة لصاحب "الأجنحة المتكسرة" تختلف عن الصورة الرائجة. ولقد وضعه ذلك الكتاب على خصام مع أمين الريحاني كما مع الكثيرين غيره.

"ناسك الشخروب"

ولئن عرف ميخائيل نعيمة بريادته في النقد الذي أدخل فيه العوامل النفسية، وفي القصة والرواية، والتحليل الفكري الإنساني، الذي قربه من الفكر وإن كان قد استمده أصلاً من اطلاعه المكثف على الفكر الروسي، وكذلك بالفكر التأملي الذي عاش عقود حياته الأخيرة يخوض غماره في منعزله الجبلي في صنين، ما دفع إلى تلقيبه بـ "ناسك الشخروب" فإنه - أي نعيمة - كان كذلك رائداً في الشعر الحديث - شعر التفعيلة - الذي كتب الكثير منه، قبل ثورة السياب والملائكة والبياتي بزمن طويل. وإضافة إلى هذا نذكر إن الكاتب المصري الراحل خيري شلبي، الذي كتب عن نعيمة كثيراً، أشار إلى ريادة هذا الأخير حتى في مجال الكتابة المسرحية، وذلك من خلال مسرحية "الآباء والبنون" الاجتماعية الحافلة بمواضيع صراع الأجيال، والتي كتبها نعيمة عند بدايات القرن العشرين مفتتحاً بها تيار مسرح عربي اجتماعي لم يتوقف عن التطور منذ ذلك الحين.