يُروَّج كثيراً أن الصين قد أتقنت فن الحكم الاقتصادي. ويشعر المراقبون بقلق منتظم من نجاحها في شراء الود والنفوذ من طريق توظيف ثقلها الاقتصادي المتنامي باستمرار. خلال جائحة "كوفيد-19" استغلت بكين هيمنتها على سلاسل التوريد التصنيعية في كسب التأييد من خلال التبرع بالكمامات، والآن اللقاحات، إلى دول أجنبية. ولطالما استخدمت الإعانات الحكومية غير العادلة في ترجيح كفة المنافسة لمصلحة الشركات الصينية.

كذلك عملت بكين على استخدام علاقاتها التجارية المتوسعة كسلاح. في عام 2013، تفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر تاجر في العالم، وباتت الآن المصدر الرئيس للواردات في نحو 35 دولة، والوجهة الأولى للصادرات بالنسبة إلى 25 دولة. ولم تتردد الحكومة الصينية في توظيف إتاحة [السماح بـ] الوصول إلى سوقها الاستهلاكية، كي تضغط على الحكومات والشركات الأجنبية كي تمتثل لرغباتها. وفي عام 2019 مثلاً، ألغت زيارة وفد تجاري إلى السويد بعد أن منحت جمعية أدبية سويدية جائزة إلى بائع كتب صيني المولد معتقل في الصين. وفي العام التالي، ردّت بكين على دعوات أستراليا بشـأن إجراء تحقيق مستقل عن أصل جائحة "كوفيد-19" بفرض تعريفات جمركية على مجموعة من المنتجات الأسترالية. ويخشى كثيرون من ألا تكون تلك المناورات سوى جزء بسيط مما هو آتٍ، مع توجه الصين بشكل أكبر إلى استخدام نفوذها الاقتصادي في الضغط على بلدان أخرى.

في هذا الصدد، يدور شطر كبير من القلق على "مبادرة الحزام والطريق"، وهي مجموعة هائلة من مشاريع البنى التحتية تمولها الصين، وتمتد من السكك الحديدية إلى الموانئ، ويصورها منتقدوها على أنها مشروع إمبريالي حديث. وبالإشارة إلى "مبادرة الحزام والطريق"، اتهم مسؤولون أميركيون الصين بالانخراط في "دبلوماسية فخ الديون،" إذ يُزعم أنها تُرهق البلدان المستفيدة بقروض ضخمة ثم تنتزع منها تنازلات استراتيجية حينما تتخلّف عن السداد. ويشعر عديد من هؤلاء المسؤولين أنفسهم بالقلق من أنه في الوقت الذي تعمل فيه الصين على شحذ أدواتها الاقتصادية، تركت الولايات المتحدة أدواتها تتراخى، ناسية كيفية تحويل القوة الاقتصادية إلى مكاسب استراتيجية.

لا تزال الصين منشغلة بحماية مصالحها الخاصة أكثر من انغماسها في محاولة إعادة تشكيل دول أخرى على صورتها ومثالها

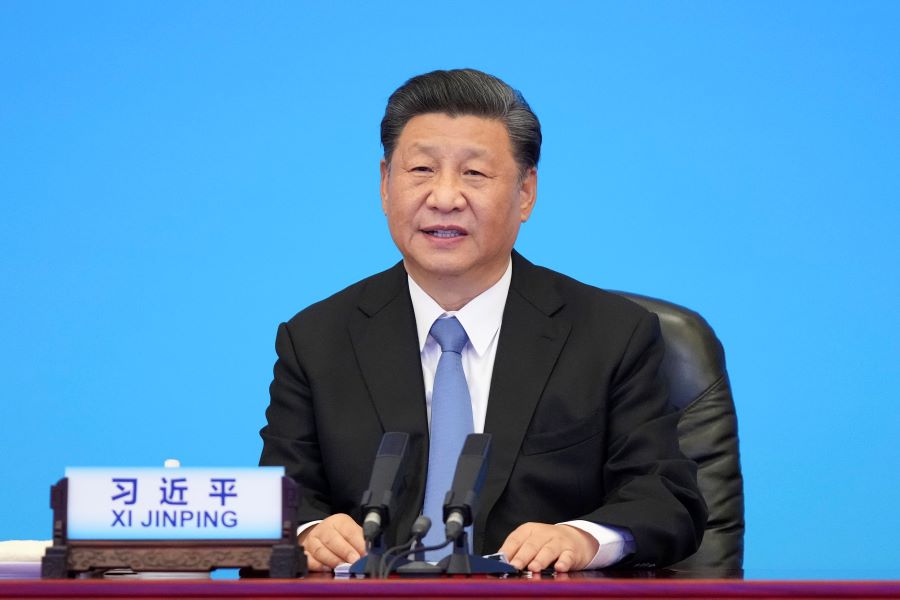

في المقابل، تكشف نظرة فاحصة عن أن سجل الصين أقلُّ إبهاراً بكثير في أحيان كثيرة مما يُظن على نحو واسع. من ناحية، لقد قوبلت بالمقاومة محاولاتها في ممارسة فن الحكم الاقتصادي. فمن بين الدول الستين التي تتلقى استثمارات من "مبادرة الحزام والطريق"، وحتى في تلك البلدان الأكثر طمعاً في الاستثمار الصيني، اشتكى مسؤولون عديدون من البناء الرديء والتكاليف المتضخمة والتدهور البيئي. ولقد اضطرت بكين إلى اتخاذ موقف دفاعي، إذ بذل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، كل ما في وسعه لتأكيد أهمية المشاريع "العالية الجودة" و"ذات الأسعار المعقولة". من ناحية أخرى، طالبت دول عدّة بالوصول المتبادل إلى السوق الصينية، فيما انسحبت دول أخرى من المبادرات الصينية تماماً وتسعى الآن للحصول على التمويل من مكان آخر.

لقد تمكنت الصين من توسيع وجودها اقتصادياً على نطاق واسع خارج حدودها، لكنها فشلت حتى الآن في ترجمة ذلك إلى تأثير استراتيجي طويل الأجل. ويمارس الاقتصاد الصيني عملية جذب قوية. وفي المقابل، وفق ما شرعت بكين في اكتشافه، لا يعني ذلك بالضرورة أن الدول الأخرى تغير محاورها السياسية.

ماذا تريد الصين؟

على مدى العقود القليلة الماضية، تنامت البصمة الاقتصادية العالمية للصين بشكل كبير. في 1995، كانت حصتها تقتصر على ثلاثة في المئة من التجارة العالمية، لكن مع حلول 2018، بفضل النمو الاقتصادي الهائل، وصلت مساهمتها إلى 12 في المئة، ما يشكّل أكبر حصة يتمتع بها أي بلد. في 2020، إلى حد ما بسبب الجائحة، أزاحت الصين الولايات المتحدة عن كونها الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك، توسع الاستثمار الأجنبي الصيني بسرعة في العالم النامي أيضاً، إذ تضخ الشركات والبنوك الصينية الأموال في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ولقد أدّت بكين أيضاً دوراً قيادياً نشطاً في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعززت ثقتها من خلال تجاوزها الأزمة المالية العالمية في 2008 بشكل جيد. وفي 2014، كشفت الصين عن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف بلغ رأسماله الأولي 100 مليار دولار. منذ ذلك الحين، ازداد حجمه ليشمل ما يزيد على 100 دولة، كثير منها شركاء وحلفاء تقليديون للولايات المتحدة، على الرغم من اعتراضات واشنطن.

ماذا تريد الصين أن تفعل بكل هذه القوة الاقتصادية الجديدة؟ يقود غموض النظام السياسي الصيني كثيرين إلى ربط سلوك ذلك النظام بعملية صنع قرار مركزية تتبع استراتيجية كبرى متماسكة. وفي الواقع، غالباً ما تكون السياسات الصينية نتاجاً للمنافسة والمساومة بين مجموعة متشابكة من الجهات الفاعلة، تشمل الحكومات المحلية في الصين، والبيروقراطيات الرفيعة المستوى، والشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وغيرها. فلنتأمل في "مبادرة الحزام والطريق". لقد بدأت كخطة غامضة وغير متماسكة، ثم أصبحت كياناً قائماً بذاته اختطفه أحياناً مسؤولون حكوميون وشركات انتهازية تسعى إلى خدمة مصالحها الخاصة. لذا، ثمة عدد من المشاريع التأسيسية تحركها مخططات استراتيجية كبرى بقدر أقل مما تحركها خيارات جهات فاعلة فردية.

لم تنجح سياسة التقويض الصينية في البلدان التي تتمتع بمقدار كبير من الشفافية والرقابة

وعلى نحوٍ مماثل، فمن الخطأ أيضاً الافتراض بأن تصرفات الصين تدفعها رغبة في تصدير نظامها السياسي الأوتوقراطي ونظام اقتصاد الدولة الخاص بها. صحيح أن الرئيس شي بات قمعياً بشكل متزايد في الداخل وحازماً في الخارج، لكن الصين لا تزال منشغلة بحماية مصالحها الخاصة أكثر من انغماسها في محاولة إعادة تشكيل دول أخرى على صورتها ومثالها. وعلى الرغم من أن الصين تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي كي يعبّر عن أولوياتها، فإن ذلك يبقى بعيداً كل البعد عن محاولة قلب النظام برمته.

بالتالي، لا يتمثل الدافع الحقيقي في ممارسة فن الحكم الاقتصادي من قِبَل الصين في المخططات الاستراتيجية الكبرى أو الدوافع الاستبدادية، بل يتأتى شيء عملي وملح أكثر، يمثّله الاستقرار والبقاء. وفي هذا الصدد، يتمثل الهدف الأساسي للحزب الشيوعي الصيني في الحفاظ على شرعية حكمه. لذا، غالباً ما توظّف الصين فن الحكم الاقتصادي في إخماد الحرائق العاجلة وحماية صورة الحزب الشيوعي الصيني على الصعيدين المحلي والدولي. وتريد الصين وضع حد للانتقادات ومكافأة أولئك الذين يدعمون سياساتها. وينطبق ذلك خصوصاً على القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية وسلامة الأراضي (كالحال في تايوان والتبت وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي) والحوكمة المحلية (على غرار معاملة الصين الأويغور في "شينجيانغ" وتعاملها مع جائحة "كوفيد-19").

تنهج بكين طرقاً مختلفة في إطار جهودها في تحويل براعتها الاقتصادية إلى تأثير في الجغرافيا السياسية. ولقد استفادت الصين في كثير من الأحيان من حجم سوقها المحلية، كي تفرض قيوداً تجارية على البلدان التي ترغب في معاقبتها، لكن بطرق هادفة ورمزية تقلل من الأضرار في اقتصادها. ومثلاً، فرضت الحكومة الصينية عقوبات على صادرات السلمون النرويجي، بعد أن حصل المنشق، ليو شياوبو، على جائزة نوبل للسلام، ومنعت استيراد الموز الفيليبيني بعد تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي. وفي الحالتين كلتيهما، بررت أفعالها بأسباب مفترضة تتعلق بسلامة الغذاء. وكذلك استفادت من حجمها في تشجيع حملات المقاطعة، مثلما فعلت مثلاً حينما حثت المستهلكين الصينيين على عدم ارتياد سلسلة متاجر كورية جنوبية في محاولة رَمَتْ إلى ثني سيول عن نشر نظام دفاع صاروخي بقيادة الولايات المتحدة.

وبالاستفادة من مكانة الصين كأفضل مستثمر أجنبي ومنتج للتكنولوجيا، أدّت الحكومة الصينية والشركات الصينية أدواراً نشطة في هيئات وضع المعايير الدولية وعززت تصدير المعدات الصينية، لا سيما التقنيات الصاعدة التي يؤثر بعضها سلباً في الأمن القومي، كشبكات الخليوي من "الجيل الخامس" (5G) والذكاء الصناعي.

لكن ربما تتجسد السمة الأبرز في فن الحكم الاقتصادي لدى الصين في استخدامها المحفزات الإيجابية. وتنقسم هذه الحوافز إلى نوعين، هما محفزات من تحت الطاولة، حيث تشتري بكين الزعماء السياسيين من خلال الصفقات غير المشروعة، ومحفزات وفق قواعد معروفة، حيث تعمل على تمكين مجموعات الضغط التي تهتم بالمصالح الأجنبية ما يؤدي بها إلى الضغط على حكوماتها لمصلحة إرساء علاقات أوثق مع الصين.

الطريقة التخريبية

غالباً ما تقدم الصين حوافز اقتصادية بطرق غير مشروعة وغامضة تلتف على المناهج والمؤسسات السياسية. ونظراً إلى أن الشركات الصينية تستثمر بشكل متزايد في الخارج، تقدّم الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة، أحياناً بموافقة ضمنية من المسؤولين الصينيين، تقدم رشاوى وعمولات إلى النخب في البلدان التي تتلقى استثمارات أو مشاريع مساعدة من أجل تسهيل الأمور البيروقراطية بالنسبة إليها. في أوقات عدّة، تجاوزت الشركات الصينية عملية العطاءات التنافسية والموافقة التنظيمية في تأمين العقود، غالباً بتكاليف مبالغ فيها، ما أدى إلى تحقيق أرباح إضافية لكل من الجهات الفاعلة الصينية والنخب المحلية. أنا أسمي مثل هذه الحوافز بـ"الجزرات التخريبية،" لأن استخدامها يعكس من نواحٍ عدّة طبيعة الاقتصاد السياسي المحلي في الصين. وهناك، تعتمد الشركات على العلاقات الرسمية، وكذلك ينتشر الفساد وقلة التشريعات التي تحكم الاستثمار الأجنبي والمساعدات الأجنبية. ويُظهر بحثي أن هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل في البلدان التي لديها أيضاً قليل من حضور المُساءلة العامة، بمعنى تقييد تدفق المعلومات بحيث لا يخشى القادة السياسيون من الرأي العام وسيادة القانون.

تعتبر كمبوديا مثلاً على ذلك، إذ يسيطر رئيس الوزراء هون سين وعائلته، منذ فترة طويلة، على الجيش والشرطة وجزء كبير من الاقتصاد. كذلك تسيطر الحكومة على المنابر الإعلامية، وعادة ما يجري إسكات الصحافيين والنشطاء والسياسيين المعارضين من خلال الترهيب والعنف. ونتيجة لذلك، فإن تفاصيل المساعدات الصينية ومشاريع الاستثمار في كمبوديا غامضة، لكن المعلومات التي وردت تشير إلى حكومة فاسدة بشدة بسبب النفوذ الصيني.

وفي العادة، تسهم المشاريع التي تمولها الصين في إثراء النخب وطرد الفقراء (من أراضيهم) وإفساد البيئة. ومثلاً، في مقاطعة "كوه كونغ" الجنوبية الغربية، تعمل مجموعة استثمارية صينية على بناء مجمع إنمائي ضخم سيشمل منتجعاً وميناءً ومطاراً ومحطات توليد الطاقة ومناطق تصنيع وطرق وطرق سريعة، كل ذلك بتكلفة تصل إلى نحو 3.8 مليار دولار. وبينما استغلت النخب الكمبودية المشروع في ملء جيوبهم، دمرت الإنشاءات مناطق حساسة بيئياً وأجبرت السكان على إخلاء منازلهم. وفيما قد تستفيد بكين، يبدو المنتجع كبيراً للغاية بالنسبة إلى عدد السياح الذين يمكن أن تجتذبهم المنطقة، لكن يبدو أن المطار والميناء مصممان جيداً للاستخدام العسكري الصيني.

مكّن هذا السخاء الصين من شراء الترافع الكمبودي نيابة عنها، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بمطالبها البحرية الشرسة في بحر الصين الجنوبي. ففي قمة عام 2012 لـ"رابطة دول جنوب شرقي آسيا" (آسيان)، استخدمت كمبوديا منصبها رئيس الرابطة في عرقلة المناقشات حول نزاعات بحر الصين الجنوبي. وللمرة الأولى في تاريخ "آسيان"، لم تتمكن تلك المنظمة من إصدار بيان مشترك. في إحدى اللحظات، قاطع وزير الخارجية الكمبودي المندوبين الذين حاولوا إثارة القضية. وفي لحظة أخرى، خرج من القاعة عندما اقترحوا إصدار مجرد بيان مخفف. ولقد وصف المسؤولون الحكوميون الذين قابلتُهم في المنطقة سلوك كمبوديا في القمة بأنه جاء نتيجة "صفقة نقدية مباشرة" دفعت فيها بكين للحكومة الكمبودية أموالاً مقابل دعمها لها. في الأشهر التي سبقت الاجتماع، زار كبار القادة الصينيين العاصمة بنوم بنه، وقدموا مِنحا وقروضاً إضافية لمشاريع البنية التحتية والتنمية بمئات الملايين من الدولارات. ولقد أتى ذلك الاستثمار أُكْله على نحو رائع، إذ أصبحت "آسيان" أكثر انقساماً وغير متماسكة منذ ذلك الحين، ما سمح لبكين بتعزيز موقعها خطابياً وعسكرياً، في بحر الصين الجنوبي.

تتكشف ديناميكيةٌ مماثلة في أوروبا الشرقية، حيث قبلت الحكومات غير الليبرالية بشكل متزايد في المجر وصربيا المساعدات مقابل الدفاع عن مواقف السياسة الخارجية الصينية. ومثلاً، لا تزال السرية تحيط بخط سكة حديدية عالي السرعة بين البلدين على الرغم من تضخم التكاليف وتزايد الشكوك حول جدواه الاقتصادية. ويُبْنى جزء من المشروع من قبل شركة صينية مملوكة للدولة أُدرِجَتْ سابقاً في القائمة السوداء من قبل "البنك الدولي" بسبب مخالفات، فيما يُبنى جزء آخر من قِبَل حليف تجاري فاسد لرئيس الوزراء المجري. في المقابل، تصرفت المجر وصربيا بخنوع تجاه الصين، إذ أصدرت المجر بيانات رسمية ردّدت فيها مواقف بكين بشأن بحر الصين الجنوبي، فيما أعرب رئيس صربيا، بعد تقبيله العلم الصيني، عن امتنانه للإمدادات الطبية التي تلقاها من بكين في وقت مبكر من جائحة "كوفيد-19"، أعرب عن دعمه "قانون الأمن القومي" الصيني القمعي في هونغ كونغ. هكذا قطفت الصين الثمار الدانية في أوروبا، على غرار التصريحات العامة وحق النقض داخل الاتحاد الأوروبي، لكن لم يغير أي بلد في المنطقة توجه سياسته الخارجية بشكل جذري. ومع ذلك، تمكنت بكين من تخفيف حدّة الانتقادات الدولية وإثارة انقسامات عامة محرجة حول القضايا التي كانت الدول الأوروبية موحدة بشأنها.

لم تنجح سياسة التقويض الصينية في البلدان التي تتمتع بمقدار كبير من الشفافية والرقابة. لنتأمل في مثل الفيليبين أثناء رئاسة غلوريا أرويو التي حكمت من 2001 إلى 2010، حين تمتّعَت البلاد بقطاع إعلامي نشط ونظام سياسي تنافسي، على الرغم من مستويات الفساد العالية. في عهد أرويو، وافقت الصين على تمويل وبناء ما قيمته 1.6 مليار دولار من السكك الحديدية والبنية التحتية للاتصالات. ولقد جرى توزيع عدد من المشاريع في عقود من دون عطاءات وبأسعار باهظة، كخط سكة الحديد المُسمى "نورث رايل" الذي يتجه صوب أن يكون أغلى خط سكة حديدية في العالم، بقياس الكلفة لكل ميل. كذلك ارتفعت تكاليف الشبكة الوطنية للإنترنت بالنطاق العريض "برود باند" التي ستبنيها شركة "زي تي إي" (ZTE) الصينية الحكومية، بقرابة 130 مليون دولار فوصلت إلى 329 مليون دولار بسبب الرشاوى المقدمة إلى لاعبين سياسيين رئيسيين من ضمنهم رئيس اللجنة الانتخابية الفيليبينية وزوج الرئيسة. وفي ما يبدو أنه توقيت مناسب للصين، وقّعت "شركة النفط الوطنية الفيليبينية" في 2005 اتفاقاً عن استكشاف الموارد تحت البحر، التي أعطت شرعية للمطالبات البحرية للصين.

ومع ذلك، كشفت الصحافة عن كل هذه التجاوزات، وأعقب ذلك ردّة فعل شعبية عنيفة. خلال عامي 2007 و2008، عقد مجلس الشيوخ الفيليبيني 13 جلسة استماع عامة، تُوّجت بتقرير طويل لاذع حمّل السياسيين الفيليبينيين والشركات الصينية مسؤولية فسادهم. في غضون ذلك، نظم سياسيون ونشطاء وجماعات المجتمع المدني مسيرات مناهضة للحكومة في مانيلا ومدن أخرى. ورداً على ذلك، علّقت الحكومة، ثم راجعت، مجموعة من المشاريع الممولة من الصين، ووُجّه الاتهام إلى بعض النخب المتورطة، فحوكِمَتْ.

سيكون من الصعب وصف حملة الصين في الفيليبين بأنها ناجحة. في 2010، انتُخب بينينو أكينو الثالث رئيساً للبلاد على خلفية برنامجه في مكافحة الفساد، وأثبت أنه أكثر تشككاً في [العلاقات مع] بكين من سلفه. وعلى الرغم من أن الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي أكثر حرصاً على جذب الاستثمارات الصينية، فإنه لا يزال مقيداً جزئياً من قِبَل المشرعين الذين ضغطوا من أجل مزيد من الشفافية، والوكالات الحكومية التي طبقت إجراءات مراجعة أكثر صرامة. وفي نهاية المطاف، ظلت سياسة البلد بشأن القضية الأكثر أهمية للصين، أي بحر الصين الجنوبي، من دون تغيير جوهري، إذ تمسكت الفيليبين بمطالبها الإقليمية.

لا يمكن للصين أن تعول على تحويل نفوذها الاقتصادي المتنامي إلى واقع جديد في الجغرافيا السياسية

لقد باتت تداعيات من هذه الشاكلة شائعة تماماً. في أستراليا، استخدمت بكين رجال الأعمال الصينيين كوكلاء للمساهمة في الحملات الانتخابية وتمويل المعاهد الأكاديمية، ضمن محاولة إقناع السياسيين وأصوات أخرى بدعم مواقف الصين حول بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان. في المقابل، جاءت ردّة الفعل سريعة، إذ أُجبِرَ سياسي بارز يُزعم أنه تلقى أموالاً من الصين ويُنظر إليه على أنه يدافع عن الموقف الصيني على الاستقالة في 2017. وفي العام التالي، شدد البرلمان الأسترالي قوانين البلاد بشأن التدخل السياسي الأجنبي. وفي 2015، جرى التصويت على إقالة رئيس سريلانكا من منصبه بعد أن أعطى الضوء الأخضر لمشاريع البنية التحتية الصينية الفاسدة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وبعد ثلاث سنوات، حلّ المصير نفسه برئيس جزر المالديف.

حدث أيضاً شيء مماثل في ماليزيا عام 2018. وآنذاك، شغل نجيب رزاق منصب رئيس الوزراء، لكنه بدا غارقاً في فضائح فساد بسبب سوء إدارة صندوق الاستثمار الحكومي في ماليزيا، الذي ارتبط جزء منه باستثمارات ممولة من الصين تضخَّمت فيها تكاليف العقود بهدف تغطية ديون الصندوق. نتيجة لذلك، ألحق الناخبون هزيمة ساحقة بحزبه في الانتخابات في ذلك العام، ما أجبره على ترك منصبه، فحققت المعارضة فوزها الأول في تاريخ ماليزيا منذ استقلالها قبل 61 عاماً. بعد ذلك سارع خليفته، مهاتير محمد، إلى وقف عدد من المشاريع وأعاد التفاوض بشأن مخطط عن بناء خط سكة حديدية رئيس، ورفع صوته ضد تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي، على عكس نجيب، الذي حُكم عليه لاحقاً بالسجن مدة 12 عاماً. هكذا تعثّر فن الحكم التخريبي الصيني مرة تلو أخرى في المياه الضحلة للأنظمة السياسية المسؤولة.

في العلن

تتبنى الصين أحياناً شكلاً من الإغواء [الاستدراج] لها مشروعية أكبر. وتتجذر هذه الطريقة في منطق أوسع بشأن الترابط الاقتصادي. إذ تسعى الصين إلى تنمية أصحاب المصالح الأجانب ممن لديهم مصلحة في علاقات جيدة معها. كذلك تعمل الصين على تعزيز التجارة والاستثمار عبر قطاعات متعددة، على أمل الاعتماد على المجموعات التي تستفيد من التبادل الاقتصادي معها في الضغط على حكوماتها كي تنشئ علاقات تعاون معها. ويفترض هذا المنطق أن يسعى السياسيون إلى تقليص أي خلافات مع بكين بعد إقناعهم من قِبَل النخب في القطاع الخاص بأهمية الاقتصاد الصيني.

نجح هذا النهج بشكل جيد حتى الآن في البلدان التي تخضع فيها النخب للمساءلة من قبل حكم القانون والرأي العام، أي في الأماكن الأقل ملاءمة للإغراءات غير المشروعة. ومثلاً في 2016، استحوذت شركة صينية مملوكة للدولة على حصة الغالبية في ميناء "بيرايوس" وهو الأكبر في اليونان، وشرعت في تحديثه. ونتيجة ذلك أصبحت الحكومة اليونانية بدورها أكثر تردداً في انتقاد الصين. ففي فترة الاستحواذ، ضغطت اليونان لمصلحة تخفيف بيان الاتحاد الأوروبي بشأن تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي. وبعد سنة، منعت اليونان الاتحاد الأوروبي من إصدار بيان بشأن حملة الصين ضد المعارضين.

في أستراليا، تدعو جهات فاعلة عدّة إلى الحفاظ على السلم مع بكين. وفي هذا الصدد، انتقد رجال أعمال بارزون التشريعات التي تسعى إلى مكافحة التدخل الأجنبي، وضغطوا على الحكومة الأسترالية كي تدعم "مبادرة الحزام والطريق". علاوة على ذلك، وقّع مسؤولون محليون اتفاقات في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، ومنحوا عقوداً لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي". كذلك ألغت الجامعات الأسترالية التي تعتمد على الطلاب الصينيين في عائدات رسوم الدراسة، الفعاليات التي قد تُؤذي الحساسيات الصينية، ووقفت صامتة حين تعرض محاضرون لضغوط الطلاب كي يعتذروا عن ابتعادهم عن مواقف بكين. وفي إحدى الحالات أوقفت الجامعات ناشطاً طلابياً معروفاً بانتقاده الحزب الشيوعي الصيني.

بالمقارنة مع جهودها التخريبية، قد تبدو محاولات بكين تعزيز دعم المصالح الخاصة في الخارج نهجاً أكثر قوة وطويل الأمد في فن الحكم الاقتصادي، لأنها تعمل على تمكين مجموعة من الأصوات التي تدفع من أجل تحالف أوثق مع الصين. ومع ذلك، تواجه هذه الاستراتيجية أيضاً تحدياتها الخاصة لسبب واحد هو أن المكاسب السياسية أكثر التباساً وتستغرق وقتاً طويلاً كي تؤتي ثمارها، ما سيختبر صبر القادة الصينيين المنهمكين في إحباط النقد العام والتحديات الملحة لمشروعيتهم على الصعيدين المحلي والدولي. من ناحية أخرى، تتزايد صعوبة تنمية العلاقات مع أصحاب المصالح. ومع تقدم الاقتصاد الصيني في سلاسل الأنشطة التي تُنتِج قيمة مُضافة، أصبحت الشركات الصينية أطرافاً قوية في قطاعات التكنولوجيا الفائقة والقيمة المضافة، مستفيدة بشكل غير عادل من الإعانات الحكومية، وفق ما يجادل منافسون. ونتيجة تلك المنافسة، لا تجد الشركات الأجنبية ما يستدعي ممارستها ضغوطاً من أجل علاقات أوثق مع بكين.

في الواقع، يجري هذا التطور بالفعل على قدم وساق في الولايات المتحدة. ففي تسعينيات القرن العشرين، نجحت الشركات الأميركية التي اجتذبتها السوق الصينية في الضغط على الرئيس بيل كلينتون كي يمنح الصين وضعية "الدولة الأكثر تفضيلاً". اليوم، وعلى النقيض من ذلك، تشكو تلك الشركات من السياسات التمييزية وسرقة الملكية الفكرية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق في الصين، وتضغط من أجل اتخاذ تدابير عقابية. لذا، فمن المرجح أن يؤدي إصرار الصين على التشبث بنموذجها في رأسمالية الدولة، إلى تقويض الجهود المبذولة بشـأن تنمية العلاقة مع أصحاب المصلحة الأجانب.

علاوة على ذلك، تهدد السياسة الخارجية العدوانية التي تنهجها بكين بشكل متزايد، بحجب الحوافز الإيجابية التي تتأتى من الانخراط الاقتصادي. لقد أدت دبلوماسية "الذئب المحارب" الخرقاء، وهي أسلوب هجومي في السياسة الخارجية يستقي اسمه من زوج من أفلام الأكشن المثيرة للقومية الصينية، إلى تدهور العلاقات مع عدد من البلدان. ولقد أدى لجوؤها المتزايد إلى الإكراه الاقتصادي إلى إبراز سلبيات الترابط معها.

حينما عمدت بكين، رداً على دعوات أستراليا إلى إجراء تحقيق في مصدر وباء "كورونا"، إلى فرض رسوم جمركية وحظر تجاري على الفحم الأسترالي والأخشاب والنبيذ والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات، انتهى الأمر إلى تمكين من يفضلون سياسة أكثر تشدداً تجاه الصين، في أستراليا. في تايوان، حققت بكين نجاحاً أقل، فعلى الرغم من محاولتها استخدام العلاقات الاقتصادية المزدهرة عبر المضيق كي تُقوّض الفصائل المؤيدة الاستقلال، فإن رجال الأعمال التايوانيين رفضوا إلى حد كبير دعم سياسات البر الصيني الرئيس، لأن قضية استقلال تايوان يُنظر إليها على أنها قضية مخاوف أمنية أساسية. وبالنتيجة، يبدو أنه توجد حدود حتى في الإغواء المشروع.

خسارة أصدقاء

على الرغم من كثرة الحديث عن المكاسب في الجغرافيا السياسية التي يحققها فن الحكم الاقتصادي، تمكنت بكين حتى الآن في الغالب من تحقيق أهداف قصيرة الأجل مرتبطة بصفقات تجارية، كالصمت العلني عن سجلها في حقوق الإنسان من أحد المشرعين، أو نقض مشروع قرار بشأن بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع "آسيان". وخارج مجموعة هامشية صغيرة من البلدان حيث المساءلة العامة محدودة، لا يزال محدوداً تأثير الصين الاستراتيجي طويل الأجل. ولم تُجرِ معظم الدول التي استهدفتها الصين تحولات كبيرة في تحالفاتها في الجغرافيا السياسية، وفي أحسن الأحوال، لم تقدم سوى التزامات بلاغية ورمزية.

واستطراداً، يمثل ذلك التأثير المحدود فشلاً في التنفيذ [على المستوى التنفيذي لبلوغ الأهداف]. ولأنّ بكين انتهجت دوماً سياسة عمياء [من دون بصيرة]، فإنها تكون عرضة بشكل خاص تجاه تقلبات السياسة الديمقراطية. ومع إخفاقها في إدراك كيف يمكن أن تؤثر استراتيجياتها في سياقات سياسية مختلفة، أثارت الصين ردّة فعل عنيفة بدلاً من أن تحشد الدعم. ولأنه غالباً ما تكون الاستثمارات الصينية مُسيّسة، فإن الأحزاب التي تكون خارج السلطة تنتقد المسؤولين في السلطة ممن يوقعون الصفقات بأثر من رضوخهم لرغبات بكين. ولقد وفّرت فضائح الفساد المتكررة التي تتسبب فيها هذه الاستثمارات مزيداً من الوقود للمنتقدين.

في الواقع، وجدت الصين نفسها مضطرة إلى التعامل مع السياسات الداخلية الفوضوية للبلدان الأخرى، بأكثر مما قد تفضل. وبينما ينظر صانعو السياسة في الولايات المتحدة غالباً إلى فن الحكم الاقتصادي الصيني من خلال عدسة الاستراتيجية الكبرى ومنافسة القوى العظمى، يرى عديد من قادة البلدان المستفيدة أنّ الأمر لا يعدو كونه مجرد مناورات سياسية على الصعيد المحلي. لقد أدّى هؤلاء القادة أدواراً كبيرة في تشكيل جهود الصين. مثلاً، حينما تُلقي نظرة على الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، أحد أبرز معالم "مبادرة الحزام والطريق"، يُلاحظ أنه واجه نصيبه العادل من العقبات السياسية والاقتصادية، إذ ضغط السياسيون الباكستانيون من أجل توسيع مشاريع الطاقة والبنية التحتية ثم تنازعوا بشأن تخصيصها. وفي سريلانكا، جاءت الفكرة والحافز وراء إنشاء ميناء "هامبانتوتا" الممول من الصين، وغالباً ما يوصف بأنه نموذج كلاسيكي عن دبلوماسية فخ الديون، من السياسيين السريلانكيين الذين منحوا العقد إلى شركة صينية مملوكة للدولة بعد أن أغلقت الولايات المتحدة والهند الأبواب في وجوههم. ولا يعتبر "هامبانتوتا" جائزة جيوسياسية بالنسبة إلى الصين، إذ إن الميناء ليس مجدياً من الناحية الاقتصادية ولا مناسباً جغرافياً للاستخدام البحري، بل يشكّل قصة مشروع عديم القيمة بالنسبة إلى سريلانكا.

في صورة عامة، تتطوّر البلدان المستفيدة من الصفقات مع الصين، في صياغة شروط تكون أكثر ملاءمة لتلك البلدان. وبعد أن ضاقت ذرعاً من الفضائح المستمرة، تضغط مجموعة منها على الحكومة الصينية بهدف دفعها إلى إيلاء اهتمام أكبر للقوانين المحلية. في ماليزيا مثلاً، بعد الاحتجاج على التبذير والاحتيال في مشروع السكك الحديدية الضخم الذي سيربط الموانئ على السواحل الشرقية والغربية في ماليزيا، وافقت الصين على خفض السعر بمقدار الثلث، من 16 مليار دولار إلى 11 مليار دولار. وفي 2018، طلبت حكومة ميانمار المساعدة من وزارة الخارجية الأميركية، كي تعيد التفاوض بنجاح على شروط مشروع بناء ميناء تموله الصين.

إن ممارسة فن الحكم الاقتصادي ليس بالأمر الهيّن أبداً، إذ غالباً ما تفشل الإجراءات القسرية كالعقوبات، في إقناع البلد المستهدف بغض النظر عما إذا كانت مفروضة من قِبَل واشنطن أو بكين. وعلى الرغم من أن إغراءات الحوافز قد تبدو واعدة أكثر، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر. في حالة الصين، شكل الفشل القاعدة أكثر من كونه استثناءً، ذلك لأن نجاح الحوافز يعتمد بشكل كبير على الآليات السياسية في البلدان المستفيدة. خلال "الحرب الباردة" مثلاً، نجحت المساعدات الأميركية المقدمة إلى الدول النامية الفاسدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية في دعم الديكتاتوريين، بينما نجحت خطة "مارشال" في أوروبا في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في البلدان الديمقراطية. كذلك عززت المساعدات والاستثمارات اليابانية الشفافة صورة طوكيو في جنوب شرقي آسيا بشكل عام، لكنها لم تحرز سوى القليل من النجاحات السياسية في كمبوديا، حيث ازدهر نهج الصين التخريبي. قد تجد بكين أن أسلوبها التخريبي يعمل بشكل جيد في الدول الفاسدة والاستبدادية، لكنها على الأرجح ستواصل المعاناة في البلدان التي تكون فيها المساءلة مهمة، وكثير منها مهم أيضاً من الناحية الاستراتيجية.

هذا لا يعني أنه يجب شطب محاولات بكين ممارسة فن الحكم الاقتصادي، ذلك أنه من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، تتعلم الصين من أخطائها. ولقد أعلنت أنها ستحد من الاستثمارات "غير المنطقية" في "مبادرة الحزام والطريق"، وتضييق الخناق على الأنشطة غير القانونية للمستثمرين الصينيين في الخارج، وإنشاء وكالة جديدة تعمل على تنسيق المساعدات الخارجية. وفي المنتدى الدولي عن "مبادرة الحزام والطريق" في 2019، تجاوز القادة الصينيون خطاباتهم المعتادة حول (مبدأ) "الكل رابح" وشددوا للمرّة الأولى على شعارات البنية التحتية العالية الجودة، والقضاء على الفساد والشفافية الواسعة. وفي القمة نفسها، أعلن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية الصينية أيضاً، عن معايير تمويل جديدة من شأنها أن تأخذ في الاعتبار أعباء الديون الحالية للبلدان المستفيدة.

على الجانب الآخر، قد يمنح تنامي التوجهات المعادية لليبرالية على مستوى العالم الصين مزيداً من الفرص في كسب النفوذ بطرق تخريبية. وفي البلدان التي تتأرجح على شفا الاستبداد على وجه الخصوص، تستطيع المحفزات التي تشتري النخب الفاسدة أن تساعدها في الحفاظ على السلطة، بل يمكنها أيضاً إلحاق أضرار طويلة الأمد بالمؤسسات السياسية. وبذا، يمكن للصين ترسيخ الاستبداد، حتى لو لم تكن تحاول بنشاط تصدير الاستبداد. وكإجراء وقائي، يمكن للولايات المتحدة وشركائها تعزيز مؤسسات المساءلة في البلدان المستفيدة (من الصفقات الصينية) وتوفير الخبرة الفنية بهدف مساعدتهم على التفاوض مع الصين. في المقابل، من شبه المؤكّد تقريباً أن يؤدي تأطير القضية على أنها منافسة بين نادٍ للديمقراطيات بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الاستبدادي بقيادة الصين، إلى إبعاد عدد من تلك البلدان، التي تفضل تجنب الاختيار بين قوتين متنافستين.

في نهاية المطاف، قد يؤدي الوجود الاقتصادي الصيني المتنامي بسرعة في الخارج، لا سيما عندما يكون مصحوباً بالتخريب والإكراه، إلى تفاقم المخاوف الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. ربما لا يزال المسؤولون الصينيون يعتقدون أن التنمية الاقتصادية تعزز بشكل طبيعي النيات الحسنة والامتنان لدى المستفيدين، ولكن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم مخطئون. لقد اتضح أن الصين لا يمكنها التعويل على أن تحوّل بصورة أوتوماتيكية نفوذها الاقتصادي المتنامي إلى واقع جديد في الجغرافيا السياسية.

*باحثة في دراسات ما بعد الدكتوراه في كلية كينيدي بجامعة هارفرد ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا - برنامج الدراسات الأمنية

مترجم من فورين أفيرز، مايو (أيار)/ يونيو (حزيران)، 2021