يرتبط "سور الأزبكية" في الأذهان بكونه المكان الأشهر لبيع الكتب والدوريات القديمة في مصر. شهرة الاسم لا تزال قائمة. بل إن مغتربين في غير بلد أوروبي وضعوا الاسم ذاته على أنشطة تجارية مماثلة باتت تمارس عبر الإنترنت. وهكذا اختلفت الصورة الذهنية تحت وطأة عوامل شتى، وإن لم ينحسر ولع كثير من المثقفين هنا وهناك بالقديم، من الكتب والدوريات انطلاقاً من شغف المعرفة تارة ومن هوس الاقتناء تارة أخرى.

والسور المقصود أصلاً هو سور حديقة الأزبكية التي كانت إحدى أعرق الحدائق النباتية في مصر، أنشأها المهندس الفرنسي باريل ديشان عام 1872 على مساحة 18 فداناً، إلا أنها مع الوقت تقلصت، وحاصرتها العمارات الإسمنتية تماماً، حتى باتت منقطعة الصلة بماضيها العريق، الذي لم يبقَ منه سوى مجرد اسم.

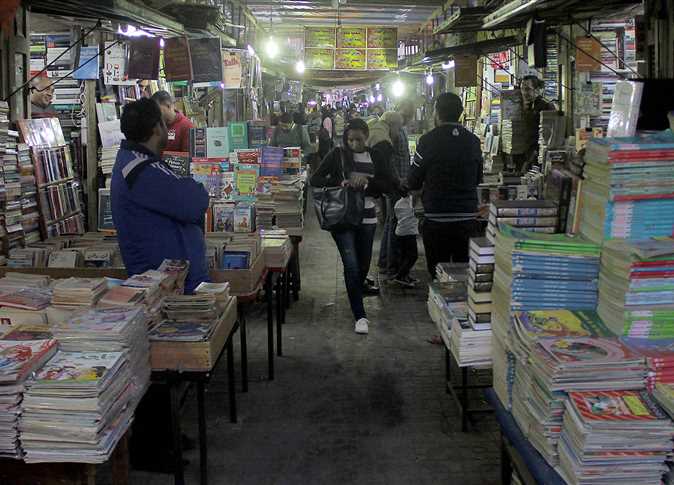

الفرشات التي كانت تحيط بسور حديقة الأزبكية في وسط القاهرة تحولت إلى أكشاك احتوتها مساحة أقل اتساعاً - تبعد قليلاً عن المكان الأصلي- في محيط مسرح العرائس في منطقة العتبة. هذا المكان البديل بات يضم 132 مكتبة يقصدها الباحثون عن الكتب القديمة، ويقصده أيضاً الراغبون في شراء الكتب والمجلات بثمن زهيد. وللمكان نفسه امتداد في حي السيدة زينب في القاهرة وشارع النبي دانيال في الإسكندرية. وجرت العادة أن يتم تمثيله سنوياً في معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر خيمة كبيرة تعد الأكثر جذباً لجمهور المعرض، الذي يتوافد على المكان من مختلف محافظات مصر بل كذلك من بعض الدول العربية. لكن دورة اليوبيل الذهبي لهذا المعرض والتي أقيمت في مستهل العام الحالي خلَت من ممثلي سور الأزبكية اعتراضاً على تقليص المساحة المخصَّصة لهم ورفع قيمة إيجار المتر الواحد منها في شكل مبالغ فيه. وللعلم فإن هذه الدورة أقيمت في ساحة في منطقة التجمع الخامس، تبعد بضعة كيلومترات عن الساحة التي سبق أن استضافت غالبية دورات المعرض في السنوات الخمسين الماضية.

وتبريراً لتلك الخطوة، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو معرض للناشرين وليس للموزعين أو تجار الكتب، مضيفاً أن سور الأزبكية "أصبح منبعاً للكتب المزورة، ويقدم صورة سيئة عن مصر بعدما أصبحت من أكثر الدول في العالم التي تتم بها عمليات تزوير الكتب".

وذكر عبده أنه عرض على أصحاب مكتبات سور الأزبكية أن تكون لهم شعبة في اتحاد الناشرين المصريين، بشرط وقف عمليات التزوير، مشيراً إلى أنه وافق على توفير أماكن لأكثر من 30 مكاناً لبيع الكتب التراثية تحت مظلة الاتحاد، إلا أنهم رفضوا ذلك.

ولم يكتفِ أصحاب مكتبات سور الأزبكية بالرفض، إذ أقاموا معرضاً موازياً لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حقق إقبالاً كبيراً على مدى نحو أسبوعين في مستهل العام 2019، وهم على الأرجح سيواصلون تنظيم تلك التظاهرة سنوياً، بما أنها تدر عليهم أرباحاً كبيرة. أما مسألة تزوير الكتب والتي تسهم بتحقيق النسبة الأكبر من تلك الأرباح، فلا أحد يعرف سر عجز الشرطة المعنية عن وضع حد لها، على الرغم من تكرار شكوى الناشرين المصريين والعرب، وحتى الدوليين، من أنها تكبدهم هم والمؤلفين خسائر مالية فادحة.

أربعة عقود مع الكتب

يقول الشاعر والناقد شعبان يوسف: عندما كنت أرتاد سور الأزبكية، منذ أربعة عقود أو أكثر، كانت بسطاته تحوي عيون الكتب والدوريات العربية والأجنبية. كان المرء يجد فيه كتباً وصحفاً لا توجد فى دار الكتب القومية (المكتبة الوطنية) نفسها، وكان التجار يدركون جيداً القيمة التى تنطوى عليها تلك الكنوز. استطعت أن أقتني عدداً هائلاً من الدوريات من خلال ترددي المنتظم على سور الأزبكية مثل مجلة "المجلة" لسلامة موسى، ومجلة "الجديد" التى أنشأها حسن المرصفاوى عام 1928، وكانت مجلة طليعية بامتياز، وكانت تزين أغلفتها لوحات لفنانين عالميين، على الرغم من أنها مجلة فكرية في الأساس، ثم صحف "البلاغ" و"السياسة" و"المقطم"، ومجلات "الهلال" و"المقتطف" و"الكاتب". وللأسف فإن هذه الدوريات من الممكن ألا توجد أعدادها كاملة في المكتبة الوطنية، أو يقول لك الموظف المسؤول: "إنها في الترميم".

ويضيف يوسف: "يحكي الكاتب يوسف الشريف في أحد كتبه، أنه كان يبحث عن بعض روايات لحافظ نجيب، ولكنه لم يجدها فى دار الكتب، ولكنه عرف أن تراثاً هائلاً قد ضاع من تلك الثروة القومية، وذلك عند نقل الكتب على "عربات الكارو" من باب الخلق، حيث المبنى القديم، إلى كورنيش النيل فى رملة بولاق حيث المبنى الجديد، فالكتب النادرة كانت تتساقط من تلك العربات من دون أن يهتم أحد من ناقليها بالتقاطها، وهكذا خسرنا تراثاً هائلاً فى عملية النقل العشوائي تلك.

ويلاحظ يوسف الذي يعد من أبرز مؤرخي الحركة الأدبية في مصر، أن باعة الكتب القديمة تعرضوا لأشكال مختلفة من المطاردة طويلاً، حيث تم طردهم من المكان القديم، إلى مكان بائس فى منطقة الدرَّاسة، فبارت عملية تداول الكتب لفترة ما، حتى أعادوهم مرة أخرى إلى العتبة، ولكنهم كانوا قد فقدوا السور، سور الأزبكية الذي ارتبط بنشاطهم لسنوات طويلة، ووضعتهم السلطات في مربع غريب الشكل حتى الآن، وهم يمارسون عملية البيع والشراء تحت ظروف قاهرة.

وفي النهاية – يقول شعبان يوسف- لم تكن مشاكل المطاردة التى حدثت لبائعي الكتب هي المشكلة الوحيدة، بل كذلك حرموا العام الماضي من أن يشاركوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد رفع أسعار تأجير المساحة المخصصة لهم في شكل مبالغ فيه.

لم تعد له الأهمية القديمة

ويقول مدير مكتبة ودار نشر "تنمية" القاهرية محمود لطفي: هؤلاء يقضون على مهنة بيع الكتب القديمة بالتدريج، لدرجة أنه لو أنني مثلاً احتجتُ كتاباً قديماً، لن أفكر في أن أجلبه من هناك لأن معظمهم باتوا يتاجرون أساساً في كتب مزوَّرة جرياً وراء الربح السريع. هم يؤثرون في حركة النشر الجديدة لعدم احترامهم الحقوق ولتخوف الناشر من الركود واعتماد الجمهور على المزوَّر. وهذا يجعل بعض الناشرين يرفعون أسعار الكتب ليعوضوا خسائرهم المتوقعة من جراء تزوير ما ينشرونه من كتب.

ويقول رئيس قسم المسرح في كلية الآداب في جامعة حلوان الدكتور نبيل بهجت: لا أنكر أهمية سور الأزبكية قديماً في توفير الدوريات والكتب التي نفدت طبعاتها، فمعظم مكتبتي في مرحلة التكوين كانت من تلك الأسواق لأن أسعارها في المتناول ومنها طبعات نادرة لمؤلفات اختفت وكتب لمؤلفين طواهم النسيان. إلا أن هناك سوقاً آخر لمن يبحث عما هو نادر وغريب من الكتب والمخطوطات وأفيشات السينما وكل ما هو نادر، وإن لم تكن له شهرة سور الأزبكية. تجار هذا السوق باتوا معروفين لزبائن هذه النوعية من السلع، وهم من النخبة المثقفة. في هذا السوق يتم تداول أوراق المشاهير والملفات المهمة، وقصصه تشكل عوالم سحرية لهواة الغوص في التاريخ. ففيه تجد أشياء يصعب تصديق أنها موجودة ومنها أوراق تخص مشاهير وأخرى تخص مهمشين. والمتأمل في ما يعرضه هذا السوق يكتشف أن لا شيء يضيع. الخطابات الشخصية لأشخاص غير معروفين تجدها متسلسلة بما يشبه الرواية، وكذلك الدوريات والمجلات القديمة ومصدرها مكتبات المتوفين من السياسيين والمشاهير. أظن أن تلك الساحة الموجودة في جنوب القاهرة باتت أهم بكثير من سور الأزبكية.

ويقول الروائي محمد إبراهيم طه: إن الشغف بالكتب القديمة، يرتبط عادة بمرحلة التكوين حيث لا تكون الكتب ولا النقود متوافرة. كانت الرغبة في التهام الكتب موجودة، وكان سور الأزبكية يمثل نافذة كبيرة على الإنتاج الأدبي في مصر في العقود القليلة السابقة على دخولي الحياة الأدبية، تحديداً في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ومن هنا اقتنيتُ من سور الأزبكية وسور جامعة عين شمس عدداً كبيراً من الدوريات الأدبية كمجلة "الكاتب"، ومجلة "الأدب الأفرو آسيوي"، ومجلة "الفكر" التونسية، ومجلة "قصص" التي كانت تصدر عن نادي القصة التونسي، فضلاً عن أعمال لنجيب محفوظ ويوسف إدريس والمجموعات القصصية الأولى لمحمد البساطي وأحمد الشيخ وإبراهيم أصلان وخيري شلبي. كان سوق الكتب القديمة يمثل مقصداً أسبوعياً، كوَّنت منه مكتبة منزلية محترمة ودسمة. والآن، أجزم أن الأمر اختلف، فمع الثورة التكنولوجية فقد سوق الكتب القديمة رواجه، وصارت الكتب الإلكترونية أسهل في العثور عليها من البحث عنها في رفوف مكتبة، فضلاً عن إمكان القراءة في أي مكان، وبتكبير وتصغير. أصبحنا في قلب ثورة معرفية متاحة على آلة في حجم الكف تعادل أربعين مكتبة، وهو ما يهدد بالفعل الكتب الجديدة أيضاً وليس الكتب القديمة فقط. وهكذا صرتُ أفكر كثيراً قبل اقتناء حتى الكتب الجديدة التي سرعان ما ستتوافر على شبكة المعلومات. لكن تظل للكتب القديمة قيمة الأنتيكات والكنوز، حين لا تتيحها الوسائط الإلكترونية، أو لمجرد الحنين إلى أزمنة سابقة.

ويقول الشاعر أحمد الشَّهاوي: كبرت في بيت فيه الكثير من المصاحف التي تعود إلى عصور مختلفة، ومن الكتب الأساسية في التراث العربي والإسلامي، ولا أدري أين هي الآن، فقد كنت طالباً في السنة الأولى بالمرحلة الثانوية عندما مات أبي (سنة 1975)، وربما حاول أخي محمد وأنا أن يكوِّن كل منا على حدة مكتبة في بيته الخاص تحوي النوادر والكتب القديمة. هو توقف وأنا استمررت، أجمع طوال عمري الطبعات الأولى من الكتب التي أحبها خصوصاً في الشعر والتصوف وكتب المصادر والمراجع في التراث العربي، في محاولة لتعويض ما ضاع من البيت وتبدد. وربما لأنني اعتدت أن أقرأ في كتب صدرت من عشرات السنين أو فوق المئة عام خصوصاً في التصوف، حيث لم يكن هناك اهتمام واسع بنشر كتب التصوف؛ فكنت أعتمد على الكتب التي صدرت في بدايات القرن العشرين، وقد جمعتها من دول كثيرة حول العالم، ولكل كتاب أو لوحة أو قطعة متحفية أمتلكها قصة مثيرة وآسرة، كما ينبغي أن أعترف أنني قد أهديت الكثير مما أمتلك خلال الثلاثين سنة الأخيرة من حياتي عن رضا وطيب خاطر ومحبة لمن أهديه شيئاً مني أراه يمثلني، ويمثل ذوقي في الانتقاء والاختيار.

أيضاً وجودي في بيت جدتي "عطرشان" جعلني أهتم بالتراث المادي، وما هو قديم ونادر ومختلف، وصار لدي بيت ينتمي كل ما فيه إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين. سور الأزبكية لم يعد من مصادر اقتناء القديم بالنسبة إلي، وبالتالي صرت أفضل التردد على أسواق أخرى للقديم في مصر وفي دول أخرى. صرت أعرف الكثير عن عالم التحف من كتب وغيرها، وهذا لا شك رافد مهم لي في الكتابة، لأن ذلك الفعل هو فعل قراءة أخرى للزمان الذي عاشت فيه "القطعة النادرة" التي تشاركني حياتي في البيت، حيث تراني وأراها، وبيننا قصص من الأسئلة والجدل والحوار المستمر.

أتصور أن الأسلاف تركوا لنا الكثير الذي ينبغي أن نقاتل من أجل إبقائه والحفاظ عليه من الهدر والفقدان والسرقة، والانتقال من بيئته إلى بيئة أخرى غريبة عليه، ولا ينتمي إليها. وما أقتنيه أتخذه لنفسي، حيث لا بيع ولا تجارة، ويمكن أن تعتبرني من الصيَّادين الحاذقين في الاقتناء، ويعود ذلك إلى العين التي صارت خبيرة، وكذا ثقافة التحف التي تتطلب معرفة ما بتاريخ الأشياء التي تحبها وتسعى إلى اقتنائها، وهذه الخبرة لم تأت إلا بعدما ضربت على رأسي كثيراً، ودفعت أموالاً في أشياء خدعت فيها أو كانت مقلدة، أو دون مستوى الجودة.