حين يُكب بول ريكور على تحليل فعل الإرادة، يتبين له أن الإنسان المريد ليس بقادر على ضبط إرادته في أصل تكونها، ومسرى تحققها، وعملياتها الإنفاذية. ينطلق ريكور من معاينة طبيعة الإنسان، فيدرك أنه كائنٌ مفطورٌ على المحدودية التاريخية، ولو أنه ما برح يتوثَّب من أجل استشراف حكمة الحد المفروض على الزمان والمكان. في عمق الكيان الإنساني خليطٌ من وعي مريد ولا وعي غامض. لذلك تتسم قراراتُ الإرادة الإنسانية بسمة الضعف والانعطاب والتشكك الدائم. فالإنسان قادرٌ على الاضطلاع بمسؤولية قراراته وأعماله، وعاجزٌ في الوقت عينه عن فهم انعطابيته التي تحجر عليه في مهالك التناقض الإرادي، والخيانة الذاتية، والتنازع النفسي.

في كتاب "فلسفة الإرادة"، يخلص ريكور إلى أن اللا إرادي يلازم الإرادي في كل قرار وحركة وفعل والتزام. بيد أن الانعطاب الأونطولوجي الكينوني هذا ليس عيباً بحد ذاته، بل شرطٌ طبيعيٌّ من شروط الوضعية الإنسانية، إذ إن كل كائن إنساني يعاين في صميم وجوده تنازعاً شديداً بين الذات الواقعية التي هو عليها والذات المثالية التي يصبو إليها. لذلك لا بد من السؤال الأخطر: كيف يجوز أن يفكر الإنسان بخلاف ما يقول، ويفعل بخلاف ما يفكر وما يفعل؟ ما أصل المسافة الاغترابية الخائنة التي تقطع عناصر الفكر والقول والفعل بعضها عن بعض؟ ما الذي يسوغ عجز الإنسان عن الإفصاح عن حقيقة فكره والتزام مضمون أقواله؟

قدرات الإرادة

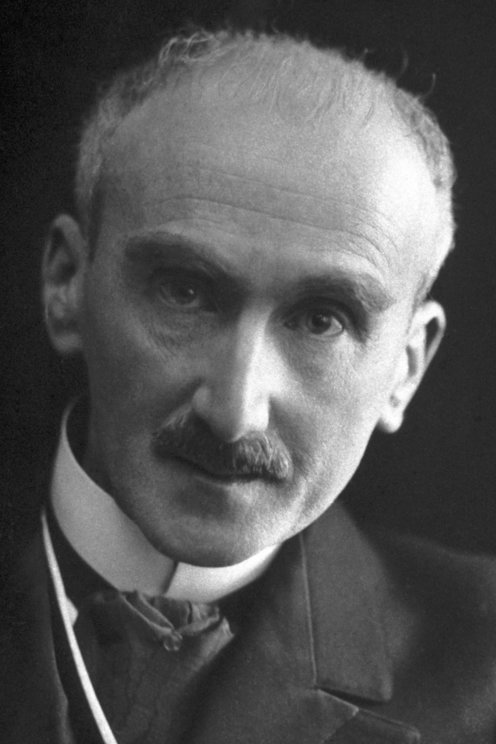

يعالج ريكور هذا التأزم في الإرادة البشرية معالجةً فِنومِنولوجيّةً تستصفي بنى فعل الإرادة في جميع تجلياته، على غرار المنهج الوصفي الذي اعتمده الفيلسوف الألماني هوسِّرل (1859-1938) في استكشاف عمليات الوعي الذاتي. فإذا به يقع على ضمّةٍ من الاستعدادات الوجدانية التي يفترضها فعلُ الإرادة في مسرى تكونه التاريخي، ومنها التصميم والإسناد المسؤول والتحفيز والرغبة والجهد والتأثر والعادة، وما سوى ذلك من العوامل النفسية التي تجعل فعل الإرادة ينطوي على كثافة وجودية قلَّ نظيرها تستدعي الاعتراف بأن الأنا ليست مطلقة السيادة، على نحو ما شاء إثباتَه البرهان الدِّكارتي. فالذات ليس صاحبة القول الفصل في وعي الإنسان وفكره وقوله وفعله. وليست على هذه الشفافية الناصعة التي كان يحلو لدِكارت أن يتغنى بها.

استجلاءً لمقام الكثافة الوجودية هذه، يعمد ريكور إلى التأمل في ارتباط الإرادة بالقدرات المتاحة التي يسوغها النظرُ الموضوعيُّ في علاقة الحرية بالطبيعة الإنسانية. حقيقة الأمر أن الإرادة ليست كلية الاقتدار، إذ إن الإنسان ليس كائناً مطلقَ الصلاحية في تدبر قدراته الذاتية. ومن ثمَّ، فإن الإرادة محدودةٌ بناموس العجز البنيوي الذي انفطر عليه الكائن الإنساني. ليس يكفينا أن نريد حتى نستطيع. الإرادة غيرُ الاستطاعة، إذ إنها لا تقتصر على فعل ذهني يتصوره الإنسانُ في وعيه، فيظن أنه قادرٌ على إنجازه. لا شك في أن مثل التصور الذهني المحض هذا يقوم على فلسفات الذات الواعية المقتدرة التي نادى بها غيرُ فيلسوف، ومنهم على الأخص دِكارت وسبينوزا.

ما الذي يكبل الإرادة إذا ثبت أن الإنسان قادرٌ على القرار وعازمٌ على الفعل؟ ما الذي يسوغ انفطار الإرادة على نسيجٍ لا إرادي يخالطها ويغالطها ويطاردها؟ لا بد من استيضاح مفهوم الاقتدار حتى يدرك المرءُ عجزَ الإرادة النسبي. ذلك بأن الإنسان يمتلك استعداداتٍ فطرية لها منزلة الطاقات أو القدرات أو المهارات. منها ما هو فطريٌّ لصيقٌ بالقوام الإنساني، ومنها ما هو مكتسبٌ يعزز هذا القوام. ينبغي إذاً، والحال هذه، أن نستكشف العناصر الأساسية التي تتألف منها الإرادة، يحصيها ريكور في ثلاثة استعدادات أو ثلاث ملَكات: القرار المندفع، والفعل الحركي، والإذعان الطوعي. في الأفعال الإرادية الثلاثة هذه يختبر الإنسانُ بعضاً من الفعل اللا إرادي الذي ينسل خلسةً إلى حقل التحقق.

القرار المندفع

ينطوي القرار على عزم المريد الذي يصمم تصميماً مبنيّاً على ضمّة من الحوافز تدفعه إلى الاختيار الوجودي الناشب في صميم الحياة. ما من قرار من غير الاستناد إلى دوافع ومحفِّزات ومبررات تسوغ لي أن أختار هذا المشروع أو ذاك، هذه المبادرة أو تلك، هذا المسلك أو ذاك. في صميم العوامل الدافعة هذه يتحرى ريكور عن اللا إرادي، إذ إنها تقترن أصلاً بوضعية الجسد الذي يرسم لي هيئة انغراسي في العالم. مثال ذلك الحاجات التي تدفع بالإنسان إلى القرار الفعلي الملموس، كالحاجة إلى الماء أروي به ظمأ جسدي. إذا تأمل المرءُ في هذه الحاجة، تبيَّن له أنها ليست نابعةً من إرادة محض منبثقة من فعل نظري مجرد. ذلك بأن جسدي يعين لي الحاجات التي تسبق إرادتي الحرة. لا شك في أن الإنسان يستطيع أن يكف عن شرب الماء متسلّحاً بما يظنه قراراً إراديّاً حرّاً.

ولكن هل الانقطاع عن الشراب اختيارٌ عقلانيٌّ رزينٌ حكيمٌ صالحٌ؟ إذا ما حرمتُ جسدي من الماء، جعلته عرضةً للعطش والجفاف والاعتلال والمرض والانهيار والانحلال. والحال أن جسدي شرطٌ أساسيٌّ من شروط إرادتي الحرة. حين أعدم جسدي، أعدم إرادتي الحرة التي كنتُ أظن أني أنتصر لها في قرار الامتناع عن الشراب. ومن ثم، فإن الإرادة ينبغي لها أن تستجيب لمتطلبات الجسد اللا إرادية حتى تصون ذاتها. بذلك تنطوي الإرادة على حيز لا إرادي يرسم لها حدود قدراتها وإمكانات تحققها.

الفعل الحركي

يصر ريكور على إظهار حدود الفكر في تحقيق مقاصد الإرادة. فالإنسان لا تقتصر إرادتُه على التفكير النظري المجرد، بل يحتاج إلى ربط إرادته بفعل حركي يبطل القطيعة التي أنشأتها الفلسفة القديمة بين الإرادة والفعل. ذلك بأن التحرك، وهو الشرط الثاني من شروط الإرادة، يدفع بالجسد المسكون بمقاصد الفكر إلى الالتزام والانخراط في فعل تحقيق المشروع المختار. مثال ذلك أن يعتزم المرءُ الإمساك بغرضٍ قائم أمامه. ما الذي يجعل الإرادة قادرةً على مثل هذا الإمساك؟ وكيف ينشأ الفعل الإرادي الحق؟ إذا تجمد الإنسان في موضعه مكتفياً بتأمل هذا الغرض من غير أن يأتي بحركة واحدة، فهل يكون قد أنجز قرار إرادته النظري؟ حتى لو قرر قراراً ذهنيّاً حاسماً أن يمسك بهذا الغرض، فهل يقوى على ذلك وهو في حال التجمد التأملي؟ لا ريب في أن مثل هذه الإرادة ينقصها شرطُ التحقق الأصيل، إذ إن الإرادة الحق إرادةٌ ملتزمةٌ منخرطةٌ سالكةٌ متحرّكةٌ تزود ذاتها الوسائلَ الضرورية التي تساعدها في نيل مبتغاها. لا يستطيع الإنسان أن يدعي أنه أراد إرادةً سليمةً إلا حين يمسك بالغرض المطلوب إمساكاً فعليّاً، أي حين يحرك جسده في اتجاهه الصحيح.

بيد أن الإرادة التي تحرك الجسد، فتنتقل من الفكر المجرد إلى الحركة الفعلية، تنطوي على جانب إشكالي يتعلق بموقع الجسد في الكيان الإنساني. لذلك يعلن ريكور أنه من الضروري أن نتجاوز ثنائية الجسد والروح، إذ إن الإنسان لا يستطيع أن يريد ما لم يُلزم جسدَه التفاعلَ مع الروح والفكر تفاعلاً عميقاً. فالفكر لا وجود له خارج الجسد. لا حركة خارج الجسد، أي لا إرادة خارج الجسد. غير أن الجسد، وهو شرطُ الإرادة الإنسانية الممكنة، يزخر بقدرات ثمينة مفيدة تخدم الإرادة خدمةً جليلةً، ولو أنها تحدها حدّاً نسبيّاً معقولاً. يستصفي ريكور من هذه القدرات المفيدة ثلاثة مؤهلات: المهارات العملية السابقة التكوين، والتأثر، والعادة.

تدل المهارات العملية على الكيفية الأصلية العفوية التي تطبع انتظام الإنسان في مسرى العالم، وقد سبق تكوّنها بمعزل عن الإرادة الواعية، فألفاها الإنسانُ ناشبةً في صميم جسديته، تساعده في التفاعل مع شروط الزمان والمكان، وتخدمه في نموه وتطوره. مثال ذلك مهارةُ الطفل الرضيع ترميه على صدر أمه طلباً للاغتذاء بحليبها. أما التأثر فحالٌ وجدانيّةٌ تفترض عند ريكور تعاضد الجسد والروح، تستنهض الكيانَ الإنساني برمته في وضعيات الحزن والخيبة أو حتى الاغتباط المفرط. من وظيفتها اللا إرادية أن تهز كيان الإنسان هزّاً شديدَ الوقع يُفضي به إلى استعادة زمام الأمور والسيطرة على مسرى الانفعال ومجرى الحدث المستنهِض. أما العادة، فيعاين فيها ريكور مُسعفاً مفيداً للإنسان، وفي الوقت عينه قدرةً عمليّةً شديدةَ الخطر عليه. ذلك بأن العادة تتحول إلى طبيعة ثانية تُعفي الإنسان من التخطيط المرهق في كل مبادرة يعتزم النهوض إليها، كقيادة السيارة أو العزف على البيانو. ولكنها تمنع الإرادة من الانتفاض والتحكم بمآلات المألوف من المسلك الإنساني. في العادة ينطوي حيّزٌ فاعلٌ من اللا إرادي يريح الإرادة ويكبلها على حد سواء. حين يتعود الإنسانُ مزاولةَ أمرٍ من الأمور، يحرر نفسه من جهد البدايات المرهق، ولكنه يضحى خاضعاً لحكم العادة اللا إرادي.

الحقيقة أن الإرادة التي تُعفي نفسها من الجهد في مسرى اكتساب العادة إنما تكف عن قوامها الإرادي الحر، فتسقط في قبضة اللا إرادي المنغل في جسديتنا. لا بد إذاً من التأمل في مسألة الحرية مقترنةً بالطبيعة الإنسانية. فالإنسان ليس كائناً حراً إلا على قدر ما يخضع لناموس الطبيعة الذي نحته على هذه الصورة. ينبغي لنا أن نحول الإرادة إلى طاقةٍ يألفها جسدُنا تساعدنا في اكتساب قدراتٍ عملية إنفاذية تحررنا من جهد القرار الإرادي عند كل استحقاق عملي في حياتنا اليومية. بيد أن الإنسان حين يدرك أنه أصبح خاضعاً لسلطان العادة، يجب عليه الانتفاض والاجتهاد الحثيث من أجل كسر الطوق والانعتاق من المألوف اللا إرادي المهيمن. بالجهد هذا ينقذ الإنسان حريته من براثن العادة المتسلطة علينا لا إراديّاً. ولكن مثل الانتفاضة الوجودية هذه لا تحدث كلَّ ساعة وكلَّ يوم، بل في منعطفات القرار الوجودي الأخطر، حين يحس الإنسان أن حكم اللا إرادي استغرق وعيه وفكره وحريته وقراره. وغالباً ما تحدث الانتفاضة في عمق بدنيّتي، أي في صميم لحمي وعظمي وفي قاع كياني المضطرب.

الإذعان الطوعي

يُملي هذا الموقف على الإنسان الرضوخ الرضيّ لضرورات الحياة، أي لما يدعوه ريكور اللا إرادي المطلق. فهل الإذعان هذا من فعل الإرادة الحرة أم مظهرٌ من مظاهر اللا إرادي الناشب في وضعية المحدودية التاريخية؟ يدرك الإنسان الناضج أن الإذعان الطوعي تقتضيه متطلباتُ الانسلاك في وقائع الوجود. فالإنسان المذعن يرضى بكيانه وتكونه، أي بماهيته الممنوحة وهويته المكتسبة، فيقبل بمعطوبيته الأصلية ويتدبر ضعفه البنيوي. وفي ذلك كله دليلٌ دامغٌ على مزاولة إرادته الحرة. يعرف ريكور اللا إرادي المطلق باستدعاء ثلاث حقائق كيانية أصلية: الطبع واللا وعي والحياة، فيها تتجلى حدودُ الإرادة الحرة الواعية.

الطبع

لنبدأ بالطبع فنسأل: هل يُغلق طبعُ الإنسان على حريته ويكبلها ويحد من استقلالها؟ يؤمن ريكور إيماناً راسخاً بالحرية، ولكنه يعتقد أنها لا تتحقق إلا في سياق الطبع الذي يسود على الإنسان من غير أن يختاره اختياراً حرّاً. ليس الطبع حتميّةً قاهرةً تفرض حكمها على المسلك الإنساني، بل واقعٌ بيولوجيٌّ نفسيٌّ اجتماعيٌّ يتطوّر وفقاً لإيقاع النضج والاكتمال. بيد أن تطور الطبع الإنساني لا يُبطل العناصر الأساسية التي تميزه عن غيره. لذلك لا يستطيع الإنسان أن يغير طبعه تغييراً جذريّاً، إذ يتعين عليه في هذه الحال أن يعيد نحت هويته. فالطبع يدل على طريقتي الخاصة في مزاولة إرادتي الممهورة بسمات طبعي. فالإنسان الكسول بطبعه لا يمكنه أن يتحول إلى ناشط مفعم بالحيوية، إذ إن مثل هذا التغيير لا يتحقق إلا بواسطة إرادة كسولة أصلاً. كذلك الإنسان الغضوب لا يتحول جذريّاً إلى إنسان هادئ، إذ إن إرادته تظل ممهورةً بغضبية نفسه.

اللا وعي

ولنمضِ من ثم إلى اللا وعي فنسأل: هل تستطيع الإرادة أن تتصرف باللا وعي تصرّفاً حرّاً؟ لا ريب في أن الإنسان كائنٌ غامضٌ، سرّيٌّ، التباسيٌّ، إشكاليٌّ، لا قدرة له على التحكم بمطاوي باطنه السحيق. فالوعي يصاحبه لا وعيٌ ناشبٌ في أعماق الذات يدفع بها إلى اختبارات مبهمة يظهر منها بعضٌ من الإشارات الخفِرة التي تدل على طابعها النفسي المربك. بذلك نصل إلى الحقيقة اللا إرادية الثالثة التي تجسدها الحياة شرطاً أصليّاً لكل إمكانات الوجود.

الحياة

الحياة دفقٌ سيّالٌ من الوجود الناشط في معترك الزمان، يتقدم على كل أشكال الوعي والفكر والإرادة. ينخرط الإنسان في الحياة قبل أن يدرك انخراطه هذا ويعزم على استثمار طاقاته. قبل الإرادة هناك الحياة التي تتفجر فينا من غير إرادتنا. لذلك أعلن الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون (1859-1941) أن العقل يعجز عن إدراك سر الحياة، إذ إنه منبثقٌ منها وخاضعٌ لأحكام تدفقها. لا تعبأ الحياة المتدفقة في شراييني وأوعيتي وأعضائي بمراسيم إرادتي التي تظن أنها قادرةٌ على ضبط ضربات القلب، ومراقبة ضغط الدم، وترصد تفاعلات الخلايا. إني أحيا حياةً بيولوجيّةً لا سلطة لي على بداياتها ولا على نهاياتها. قد أقرر بإرادتي أن أنهي حياتي لكي أبرهن على سلطان إرادتي المطلق. غير أن في ذلك أخطر التناقضات، إذ إني أغامر بفقدان ذاتي في حين أن مقصدي أن أبرهن على اقتدار ذاتي في قرار إرادتي الحر.

ما من حقيقة لا إرادية أبلغ من استحقاق الموت، إذ لا تستطيع الإرادة أن تقضي على الموت البيولوجي بمحض فعلها، اللهم إلا إذا اعتصمت برجاء إيماني غيبي ما ورائي، أو بأمل علمي يتصور الخلودَ في شكل الجسم البيولوجي الروبوتي الاستنساخي.