ملخص

صبحي حديدي يقدم النصوص التي كتبها المناضل الفلسطيني ليس بقصد نشرها

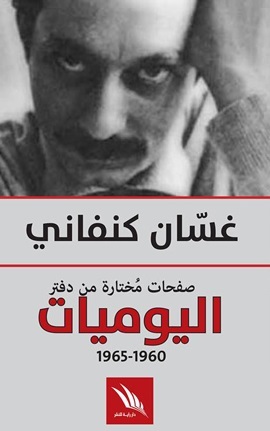

في التفاتة جديدة إلى غسان كنفاني، الكاتب الفلسطيني الشهير والشهيد (1936-1972) من خلال صفحات من "اليوميات" (1965-1960) التي صدرت له حديثاً عن دار راية للنشر (2023)، يكتشف القارىْ العربي جانباً من شخصية الكاتب التي لطالما خفي تحت نقاب الالتزام عنده.

من المعروف أن غسان كنفاني ولد من عائلة فلسطينية في مدينة عكا، وعاش طفولته فيها، وتشبع من مناظرها عرف ناسها حتى أدركه التهجير عام 1948 وعائلته، منها إلى دمشق، وبعد إتمام دراسته الثانوية، عمل مدرساً في وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، وانتقل من بعدها إلى الكويت للتدريس فيها. أما الحقبة الأهم في حياة غسان كنفاني فكانت، من دون أدنى شك، هي إقامته في بيروت وعمله في الصحافة، وتأسيه مجلة "الهدف"، بالتزامن مع نشره أعماله الأدبية (القصصية والروائية) التي بلغت 16 عملاً ترجمت في معظمها إلى لغات العالم الحي.

وفي تقديم هذه المختارات من دفتر يوميات كنفاني، الذي كتبه الناقد صبحي حديدي، بعنوان "انعتاق ضمير المتكلم" (ص:9-23) تماشياً مع تعريف فيليب لوجون المفرق بين اليوميات والسيرة الذاتية وفقاً لدرجة وعي الذات الكاتبة لذاتها، يقول ما مفاده، إن "اليوميات لم تكتب بقصد النشر، بالتالي فإن حس الاعتراف المنعتق من الضوابط ...يبدو كأنه خيار سلوكي وميل أسلوبي" (ص:12) بالتالي يمكن الوثوق من أن تلك اليوميات هي أقرب ما تكون إلى الاعترافات والبث الصريح لمواقف إنسانية مختلفة. ويتابع صبحي حديدي تعريفه ليوميات كنفاني، المدونة منذ عام 1960، وبتواتر اعتباطي، أنها كانت أقرب إلى "هواجس ضمير المتكلم، وانحيازاته، ورغائبه، وأوجاعه، ونقاط قوته وضعفه" (ص:13)

ولعل هذا القرب، بل لصوق هذا النوع من البث بالمتكلم ذاته (الكاتب المناضل، على حد وصف حديدي) يجعلنا نضيف دوراً ثالثاً لتلك الذات، أو كياناً أولياً هو الإنسان الممتلئ بإنسانيته، والصاخب بحركته، واندفاعه الوطني الصادق حتى الشهادة، والمتحد بشرطه البشري من خلال ضعفه وحدود قدراته في الزمان والمكان.

عبثية أم وعي اللجوء؟

إن من يقرأ نصوص اليوميات الأولى، العائدة لنهاية عام 1959، ينتبه إلى الجو الرمادي، بل القاتم، الذي اعترى نفسية الكاتب، واستمر ملازماً له ردحاً من الزمن. يقول: "إن الضبابَ الأسود غير موجود في الطبيعة، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يؤكد أنه ليس أبعث على الراحة من الضباب الطبيعي الذي لا لون له؟ " (ص:27)وفي أول أيام عام 1960، أي بداية انتقاله إلى بيروت، ومباشرته العمل الصحافي فيها، على ما بات معروفاً في سيرته، يقول: "ليلة أمس قررتُ أن أبدأ من جديد...هذه اليوميات عمل كريه، ولكنه ضروري كالحياة نفسها... أتى القرار بسرعة وبساطة، كانت الساعة تمام الثانية عشرة، أي كنا ننتقل من عام قديم إلى عام جديد...كانت الغرفة صامتة، تعبق برائحة وحدة لا حد لها...عميقة حتى العظم، موحشة كأنها العدم ذاته...وبدا كل شيء تافهاً لا قيمة له، فقررتُ أن أكتب شيئاً...لكنني فضلت أن أبكي..." (ص:29)

من الواضح أن إدراك كنفاني الإنسان مقدار وحدته، في مدينة صاخبة كبيروت، في حينه، وبعيداً من موطنه الأول الحاضر في الذاكرة الطفولية، وغريباً لا أنيس له ولا قريب، هو الذي دفعه إلى البكاء تعبيراً أقصى عن ضعفه، وشعوره بفداحة المأزق الإنساني الذي ألفى نفسه فيه.

ألم وإيمان

ولكن الأديب الإنسان، على ما وصفناه في الثلاثية المفترضة أعلاه، لا يلبث أن يستعيد شكيمته، ويتعالى على وحدته وآلامه ويمضي إلى الآخرين، يتواصل معهم بفضل العطاء المقبول، على رغم يقينه بأن "عنصر المشاركة يكاد يكون معدوماً بين الناس". إذ يقول، في اليوم الرابع من الشهر نفسه (4-1-1960): "إنني مريض، نصف حي يكافح من أجل أن يتمتع بهذا النصف، كما يتمتع كل إنسان بحياته كاملة... في الحقيقة، إن المخرج الوحيد من هذه الدوامة الموحلة، هو أن يؤمن المرء بأن العطاء هو المقبول، فقط لدى إنسان الحضارة..." (ص:30)

وأحسب أن الكاتب-الإنسان ما كان ليبلغ هذا اليقين لولا هذا الحوار العميق والباطني الذي ما ونيَ يجريه بين ذاته المفكرة والأديبة، التي أخذت تتبلور في كتاباته الأولى، وبين ذاته الإنسانية التي وجدت بعضاً من استقرارها في صداقات وارتباطات سياسية أفضت إلى انخراطه الكلي في بعض المنظمات الفلسطينية اليسارية المكافحة في سبيل تحرير فلسطين.

أحداث منذرة وحدس

ويروي الكاتب، في إحدى تدويناته اللاحقة، حدثاً جرى له في رحلة "خلف الحدود" (ص:34) مع رفاق له، في ما يشبه الاستكشاف والتنزه، كيف أنه وقع مغمياً عليه بسبب نقص في السكر، وكيف أن رفاقه "حشروا قطعاً من البسكويت" في فمه، وأرسل إلى المستشفى وكانت شفته تنزف ولسانه مجروحاً، وكان ذلك أول مؤشر على مرض السكري المبكر الذي سوف يلازمه طوال حياته القصيرة. "إلا أن الذي حدث لم يكن هذا فحسب، لقد سبق صعودي الجبل إغماءٌ استمر أكثر من ربع ساعة، قيل إنني دفنتُ رأسي في الرمل، وكانت يدي تشير إلى الجبال بحركة لولبية..." (ص:35)

ولعله الحدس القوي بموت صاعق، على النحو الذي أصاب الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، الثامن من يوليو (تموز) من عام 1972، على يد الموساد الإسرائيلي، هو ما جعله يكتب عن وشك موته، وهو لما يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره. يقول في إحدى يومياته (5-2-1961):"يبدو لي كأنما الرحلة القصيرة على وشك أن تنتهي...وأحس نهايتها إحساساً مباشراً كريهاً...عشت اليوم ساعات مقطعة...أتصور الآن أن ساعات بعض هذا النهار كنت فيها ميتاً فعلاً...أي شيء كريه أن يموت الإنسان! والأبشع أن يكون جسده هو السبب...الرحلة لن تطول كثيراً...هذا هو الشيء المؤكد لدي الآن" (ص:53)

ومن تلك التدوينات الخمس عشرة (15) التي تمثل المدونة المختارة من يوميات الكاتب ما يدل على منهجه الواقعي وتفكيره الأسلوبي في القص، يقول في تدوينته يوم 17-1-1961، إنه كتب قصة جديدة بعنوان "المجنون"، وإنه تمكن من إيجاد إيقاع أسلوبي وسجل لغوي يترجم عبرهما المنطق الداخلي للمجنون، وروى كيف أنه توصل إلى تحقيق ذلك بعد دفعتين من كتابة القصة الواحدة، أمكن فيها أن يجعل أسلوب القصة معادلاً للفكرة التي يريد التعبير عنها. وأحسب أن ذلك البعد الأسلوبي اللغوي في الكتابة، والحاصل من تأمل الكاتب في إبداعه وكتابته، شرط لازم لكل تجويد في صوغ أعماله، وضمانة لأدبية عصية على الزمن.يقول: "كتبتُ أمس قصة جديدة: "المجنون"...وأنا أعتقد أن بناء قصة من هذا الطراز عمل صعب للغاية.. لقد كانت فكرتها كاملة في رأسي تقريباً...ولكن المشكلة هي مشكلة الجمل العابرة، والمفروض أن تكون عابرة في السياق إلى حد عادي جداً...لقد كتبتها على دفعتين، ومعظم الجمل العابرة الموحية كانت من حظ الدفعة الثانية.." (ص:50)

فرح وقلق

ومن التدوينات أيضا ما كان يؤرخ لوقائع في حياة الكاتب كنفاني مفرحة، هذه المرة، وهي ولادة ابنه البكر من زواجه بالمواطنة الدانماركية آني هوفر، القادمة لتوها من بلادها للتعرف إلى القضية الفلسطينية، وكان اسمه فايز. ولكن الكاتب بدا قلقاً على غير العادة، لأنه استشعر بمسؤولية إعالة الطفل وتربيته على النحو الذي يحلم به، لا على القلة التي كان مجبراً على تكبدها. وقد صاغ ذلك في حوارية مفترضة تطفح غنائية وشجناً وحناناً، وقلقاً في الآن نفسه.

يقول: "...وحين أنامته الممرضة من جديد خطوتُ عائداً إلى غرفة زوجتي. ولكن ما إن سمعتُ صوت خطواتي حتى عدتُ إلى عالمي، عالم بعيد مطوق بشيء اسمه حب حقيقي.. حب لا إلزام فيه ولا جزاء.. حب لذاته ، بلا تعويض، بلا ثمن، بلا خوف، حب لم أحس به من قبل، أبداً أبداً..." (ص:58)

وبناء عليه، فإن لكتاب "اليوميات"، على رغم صغره، فائدة ثابتة وهي إتاحة الفرصة للقارىْ للدخول، ولو قليلًا، إلى سيرة غسان كنفاني، من دون التوسع في بعض النقاط الخلافية حول علاقات الكاتب الغرامية وغيرها، التي شغلت عديداً من الدارسين والنقاد العرب.